J’ai parlé précédemment des révoltes du Bunschuh. Dans mon reportage à l’intérieur des livres d’histoire sur la Guerre des paysans, j’ai opté, tout en restant dans la chronologie, pour la sélection de quelques moments qui me paraissent particulièrement intéressants voire inspirants. Je change un peu d’optique, cette fois pour établir un lien entre un soulèvement, celui du Pauvre Conrad, et un écrit non théologique qui est un appel non seulement à ne pas se laisser faire mais également à ne pas être complice de ce qu’il se passe tout en se basant sur une conception de la bonne économie opposée à celle néfaste des féodaux. Son auteur est Alexander Seitz. On lui doit notemment un essai sur le rêve (Traumtraktat).

Alexander Seitz (1470-1545) est natif de Marbach sur le Neckar. Après des études de philosophie, il fit des études de médecine en Italie, à Padoue et Rome avant se s’installer comme docteur en médecine dans sa ville natale. En raison de sa participation à la révolte populaire dite du Pauvre Conrad – sa présence active est attestée à Marbach et Wildbad-, il fut désigné comme l’un des meneurs opposés au duc de Würtemberg, et menacé de mort. Il réussit à fuir et à se réfugier en Suisse d’où il finit par être expulsé. Il était ce que l’on peut appeler un intellectuel engagé. On le retrouve à Munich (1519/1520). Il perdra rapidement son poste de médecin municipal. Quand le duc de Württemberg fut lui même mis au ban de l’Empire, Seitz put revenir dans le Württemberg. Son engagement pour la réforme n’arrangèrent pas ses affaires. Depuis Strasbourg, il prie le réformateur suisse Huldrych Zwingli de lui procurer un poste de médecin, ce que ce dernier lui obtint à Zurich. Là encore il sera poussé vers la sortie pour se retrouver à Bâle de 1527 à 1533. Dans une disputation, il dût défendre ses thèses sur la nécessité de relations sexuelles entre personne non mariées (solutus cum soluta) contre l’Église. Son droit de cité lui fut retiré. Il termina sa vie à Landau dans le Palatinat où sa présence est attestée de 1534 à 1544.

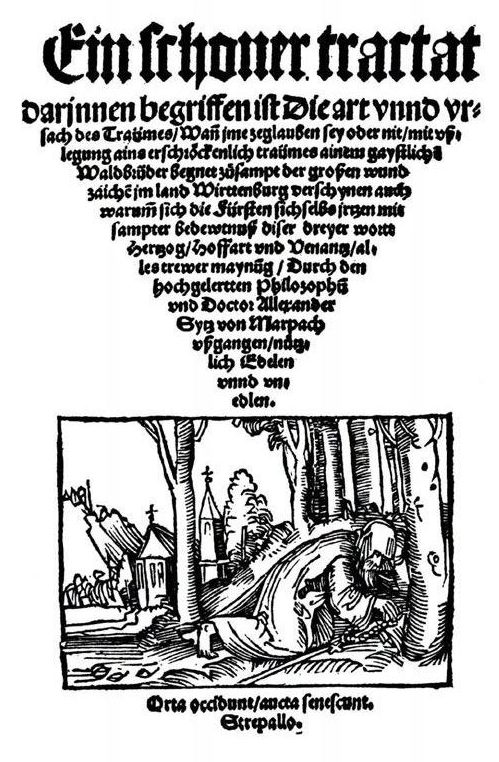

A côté d’écrits de médecine entre autres sur la syphilis, la saignée et la peste, il publie en 1515 un essai sur le rêve (Traumtraktat). Après avoir en douze chapitres expliqué le sommeil et le rêve avec des références à Aristote et Avicennes, il raconte le songe d’un « geistlichen Waldbruder », d’un ermite comme le montre l’illustration. C’est d’ailleurs à lui qu’il s’adresse, ce dernier lui ayant par lettre demandé d’interpréter sa vision nocturne. C’est le prétexte à la rédaction du livre. Le cauchemar, est précisément daté de la nuit du 10 au 11 janvier 1514, la même nuit où, relève l’auteur, apparut un signe prodigieux (Wunderzaichen), l’apparition de trois lunes et de trois soleils à Urach où était emprisonné le père d’Ulrich de Württemberg en conflit avec Charles le Téméraire. Le motif de l’emprisonnement était la maladie mentale. L’auteur veut ainsi montrer que le rêve et l’apparition sont à rapporter aux mêmes événements et qu’ils tournent autour de la personne d’Ulrich, comte de Württemberg qui avait provoqué la fronde du pauvre Conrad, explique Klaus Speckenbach qui poursuit :

« Seitz pouvait donc espérer, avec son écrit, agiter les esprits contre le duc, sa propre situation incertaine le contraignant toutefois à être particulièrement prudent. A aucun moment de l’essai n’apparaît la moindre référence directe contre le prince régnant. Toutes les attaques sont habilement masquées »

(Klaus Speckenbach : Aufruf zum Widerstrand gegen Herzog Ulrich von Würtemberg in dem Traumtraktat von Alexander Seitz in Sprache und Recht. Zweiter Band . Walter de Gruyter. 1986. pp. 896 à 929).

Les transpositions en allemand contemporain de Klaus Speckenbach dans l’essai cité me serviront à raconter l’allégorie onirique proprement dite.

Le cauchemar de l’ermite

L’ermite s’endort et rêve qu’il se trouve dans une forêt sauvage (in ainem dicken dornigen stechenden walde). Il aperçoit une tanière avec une meute de loups dirigée par un animal particulièrement jeune (under inen ir oberster und herr gar jung was). Lorsque le rêveur veut s’enfuir, il trouve son chemin barré par un grand lion de sorte qu’il ne peut trouver refuge que dans un arbre creux (in einem faulen holen böme) d’où il observe dans la crainte le jeune loup donner l’ordre de partir à l’assaut d’une bergerie non sans avoir remis à sa place un vieux loup qui lui rappelait que l’on ne faisait cela dans le passé qu’en cas d’impérieuse nécessité.

„Zu dem sagt ain alter Wolff / wir habent vor zeytten alwegen der nachpaurn verschonet / die nit angriffen / dann in großen nötten / domit wir onverspaicht / und onvertriben bleiben mochtent. Aber der jung wolf ir oberst gantz grymmich bewegt / sagt du alter gest in dauber witz / das muß sein und kain anders / wir wollent der nachpaur gemessen / und dy wollen scheren / die weyle wir sy haben mögent.“

Un vieux loup lui dit que dans le passé, les loups savaient épargner les progénitures du bétail, que nous ne les avons pas attaqués, si ce n’est en cas d’absolue nécessité car nous ne voulons pas nous retrouver sans nourriture pour que nous puissions rester en vie En gros, il dit qu’il faut prendre soin de la progéniture des moutons pour garantir l’approvisionnement futur. Mais le jeune loup n’en a cure, il veut les tondre de toutes les façons.

Les loups se lancent à l’assaut de la bergerie dans la joie et la cruauté. Certains loups emportent leurs proies. Celles-ci leur sont volées par le lion descendu de son poste d’observation. Tous les loups n’avaient pas participé à l’assaut. Les loups restant, inquiets, avaient appelé à l’aide d’autres meutes. Lorsque les assaillants reviennent sans proie, une sanglante dispute éclate entre les loups (darumb ein kryg und streit under inen anfieng ) faisant un nombre de morts. Peu de loups restent avec le tyran, les autres s’enfuient et s’en prennent aux cadavres humains dans un cimetière. Les corps humains ressortent de ceux des loups formant d’effrayantes chimères (zu erschröckenlich menschlicher tyerischer form).

Et un serpent enflammé sortit de la gorge de leur capitaine (unnd irem hauptman wüchse uß dem halße ain grausam feürige schlang) crachant des flammes autour de lui. Sur cette image terrifiante qui rappelle le sort des voleurs dans l’Enfer de Dante, le dormeur se réveille épuisé. (das domit du uß dem traüme wachens erschüttelst schier aller deiner crafft beraubt.)

Sans que cela soit explicite, on peut voir dans la fable la description générale d’une situation et d’une tyrannie qui conduit à une explosion de colère comme celle du pauvre Conrad. Le jeune loup figure le tyran qu’il place dans la lignée de Néron, Caligula. Et le tyran en l’occurrence est Ulrich von Württemberg, déclaré majeur à l’âge de 16 ans mais pas seulement. Et en référence à Ezéchiel, l’auteur dit qu’on ne lui doit pas obéissance. Non seulement cela : ceux qui ne lui résistent pas méritent aussi d’être punis. La bergerie figure un bien commun dont il faut prendre soin. Et c’est le rôle d’un prince de ne pas privatiser sa fonction comme l’a compris le vieux loup. « Un prince qui dit je exclut de fait ses conseillers. Son discours n’est dès lors plus l’expression d’un pouvoir mais une affaire privée ». L’originalité du traité qui contient de nombreuses recommandations sur le bien gouverner sous l’influence de plusieurs écrits de l’époque (dont possiblement, selon Klaus Speckenbach, ceux de l’alsacien Jakob Wimpfeling) se trouve dans son argumentation en faveur de la résistance à la tyrannie. Les chiens de bergers transformés en loups, on devrait les combattre avec des bâtons, des piques et des fusils jusqu’à ce que ces loups soient écrasés. (Warlich man solt ernstlich zustreichen mit Stangen / spiessen / und bûchsen / biß man dy selben wölffischen rüden dämpte / und gar zerknischtet)

La révolte du Pauvre Conrad

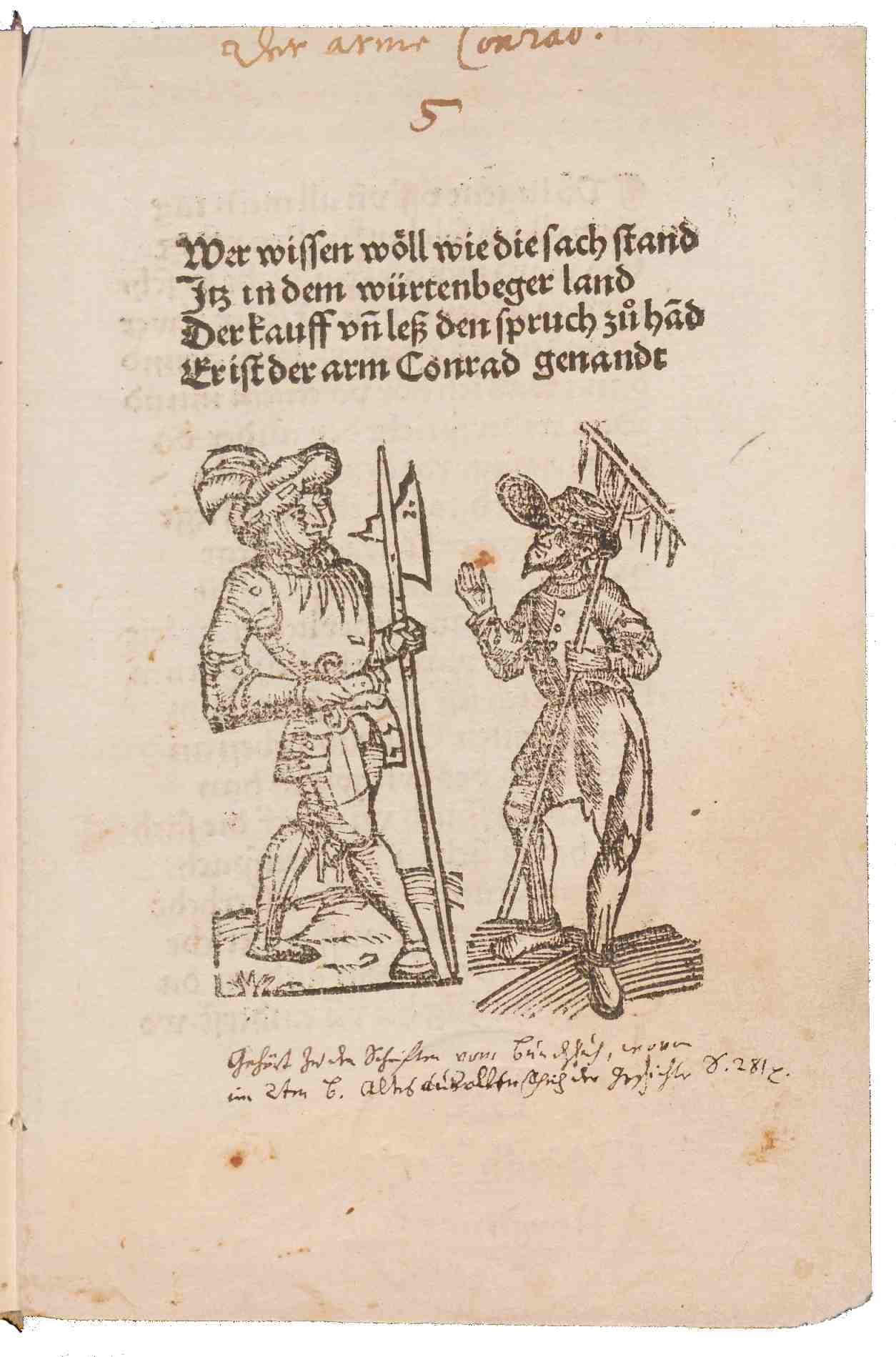

Druck, Papier, 16,5 x 11 cm, 4 Bll., 1514, Mainz: Johann Schöffer, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Yg 6719 VD 16 W 1964.

On peut lire sur le frontispice de ce poème rimé anonyme en faveur du soulèvement du Pauvre Conrad sans doute destiné à être colporté :

Qui veut savoir ce qu’il en était

dans le pays de Württemberg

Qu’il achète et lise cette priamèle

qui est appelée Pauvre Conrad

Que signfie cette expression de Pauvre Conrad ?

« Baptisée d’un sobriquet – armer Konrad ou armer Kunz a la même signification que ’Jacques Bonhomme’-, cette révolte est une réplique à l’alourdissement des charges qui pèsent sur la paysannerie souabe. Les circonstances sont liées à des opérations militaires lointaines dans le cadre de la Sainte-Ligue du pape Jules II, et, plus spécialement au rôle attribué au duc Ulrich de Wurtemberg, commandant en chef de l’offensive dirigée vers la Bourgogne, en association avec les Confédérés, à la fin de l’été et au début de l’automne 1513. L’effort épuise la principauté souabe, qui procède à une dévaluation des poids et mesures et à d’autres expédients aussi impopulaires. Résultat des manifestations éclatent qui tournent à l’émeute à Leonberg et Grüningen, en juin 1514, avec la constitution d’une bande paysanne qui parcourt le pays jusqu’à sa dispersion par l’armée ducale. Les meneurs et leurs troupes sont durement frappés et certains exécutés comme Gaispeter, l’un ds initiateurs, qui avait reçu le soutien du curé de Grünigen, Reinhart Gaisslin, premier intellectuel à s’engager dans le camp des contestataires ».

(G. Bischoff : La Guerre des pâysans/ L’Alsace et la révolution du Bundschuh (1493-1525) p.109)

Ce qu’il y a de particulièrement intéressant dans le mouvement du Pauvre Conrad, c’est son caractère avant tout urbain, sa dimension fiscale et monétaire et la participation d’un certain nombre d’intellectuels dont le Dr Seitz mais aussi et peut-être surtout Reinhart Gaissler. La goutte qui a fait déborder le vase a été, pour réduire l’endettement du duché et celui personnel du duc, l’introduction d’une taxe (une sorte de TVA) sur les produits alimentaires (viande, vin, céréales) et une modification du système de poids et mesure de sorte que l’on obtenait pour une même somme moins de marchandises. Le 2 mai 1514, un dénommé Peter Gais surnommé Gaispeter fait appel à un « jugement de dieu ». Pour ce faire, il jeta le nouveau poids officiel dans la rivière Rems en déclarant avec un remarquable humour mécréant que si le poids flotte, il est juste. S’il tombe au fond de l’eau, les protestataires ont raison. Les lois de la physique étant ce qu’elles sont, le geste était reproductible et bientôt un vaste mouvement de protestation embrasera les bourgs du comté.

Lorsque le comte Ulrich apprend l’imminence du soulèvement, il renonce immédiatement aux nouveaux impôts et se rend personnellement auprès des insurgés. Il leur promet l’impunité et l’examen de leurs doléances. Parmi ces dernières figurait également une toujours plus grande restriction de leurs droits. L’attitude ducale pourrait apparaître comme « un modèle de règlement pacifique du conflit ». En apparence seulement. « Car il y avait trop de choses de pourri dans l’État du Württemberg. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que de nouveaux troubles surgissent et le comte fait peu pour répondre aux vœux des insurgés. De sorte qu’un nouveau soulèvement du Pauvre Conrad éclate dans de larges parties du comté » En juillet 1514, les rebelles occupent la ville de Schornhof à l’est de Stuttgart et prévoient une traversée du comté. Entre temps des renforts de troupe féodaux sont arrivés. Les insurgés reconnaissent leur infériorité et rendent les armes. Beaucoup fuient que l’on retrouvera plus tard. 3400 se rendent. 1682 seront emprisonnés et en partie relâchés. 46 seront enchaînés, 15 décapités, d’autres expulsés ou marqués au fer rouge. L’astucieux Peter Gaiss réussit à fuir mais sera repris et décapité. Des milliers de peine d’amende renflouent les caisses du comte Ulrich.

(Pour ce paragraphe, d’après Christian Pantle : Der Bauernkrieg. Propyläen Verlag. 2024. S.24-25)

Un autre personnage est à évoquer encore, Reinhart Gaissler, curé de Grüningen. Après avoir fait de longues études de théologie, il quitta volontairement la sphère académique. Il participa activement non seulement au soulèvement lui-même mais à sa préparation. A Grüningen le bailli était Philippe Volland, d’une famille de riches commerçants auquel Gaissler reprochera une attitude de spéculateur et d’être ce que l’on appellerait aujourd’hui en situation de conflit d’intérêt.

La prophétie d’Alexander Seitz

L’époque était aux prophéties. Alexander Seitz a participé au débat astrologique sur la conjonction des planètes, qui a donné lieu à de nombreuses publications (quelque 150 impressions) en transformant son interprétation en critique sociale. Au centre : l’annonce d’un déluge sous le signe des poissons. Ainsi celle de Leonhard Reynmann qui le prévoit pour 1524 :

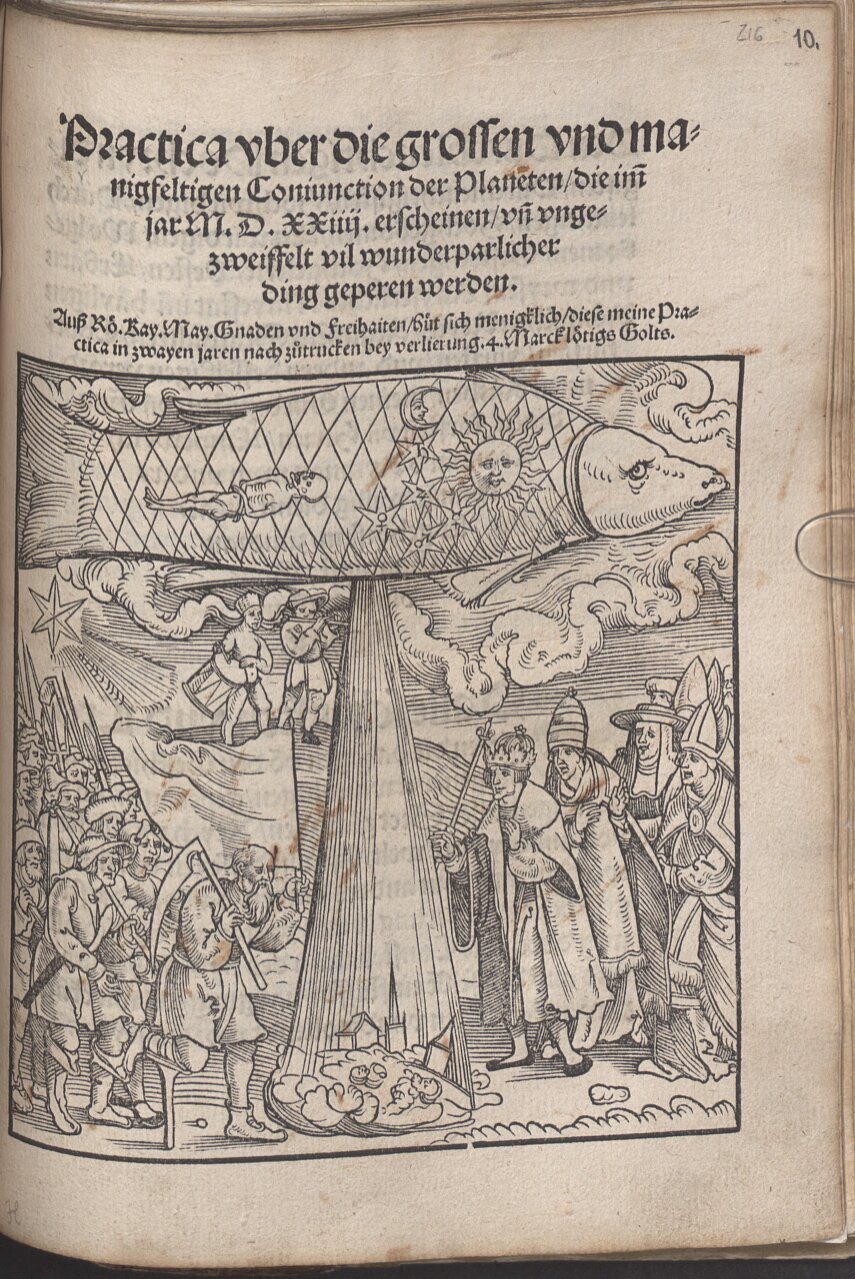

Reynmann, Leonhard: Practica vber die grossen vnd manigfeltigen Coniunction der Planeten, die i[m]m jar M.D.XXiiij. erscheinen … werden. 1524 publié en 1523

Sous le signe de la constellation des poissons, la rencontre entre l’ordre supérieur de l’empereur, du pape, des cardinaux, à droite et un groupe de paysans armés à gauche. Dans le corps du poisson à l’avant la rencontre en février 1524 de la Lune, du Soleil, de Saturne, Jupiter, Mars et Venus associés à une mort annoncée. Le groupe de paysans accompagné de musiciens semble dirigé par un vieil homme avec des béquilles et une faux symbolisant le dieu Saturne, le dur labeur, la mélancolie, le malheur. Du poisson sortent des trombes d’eau qui inondent la ville.

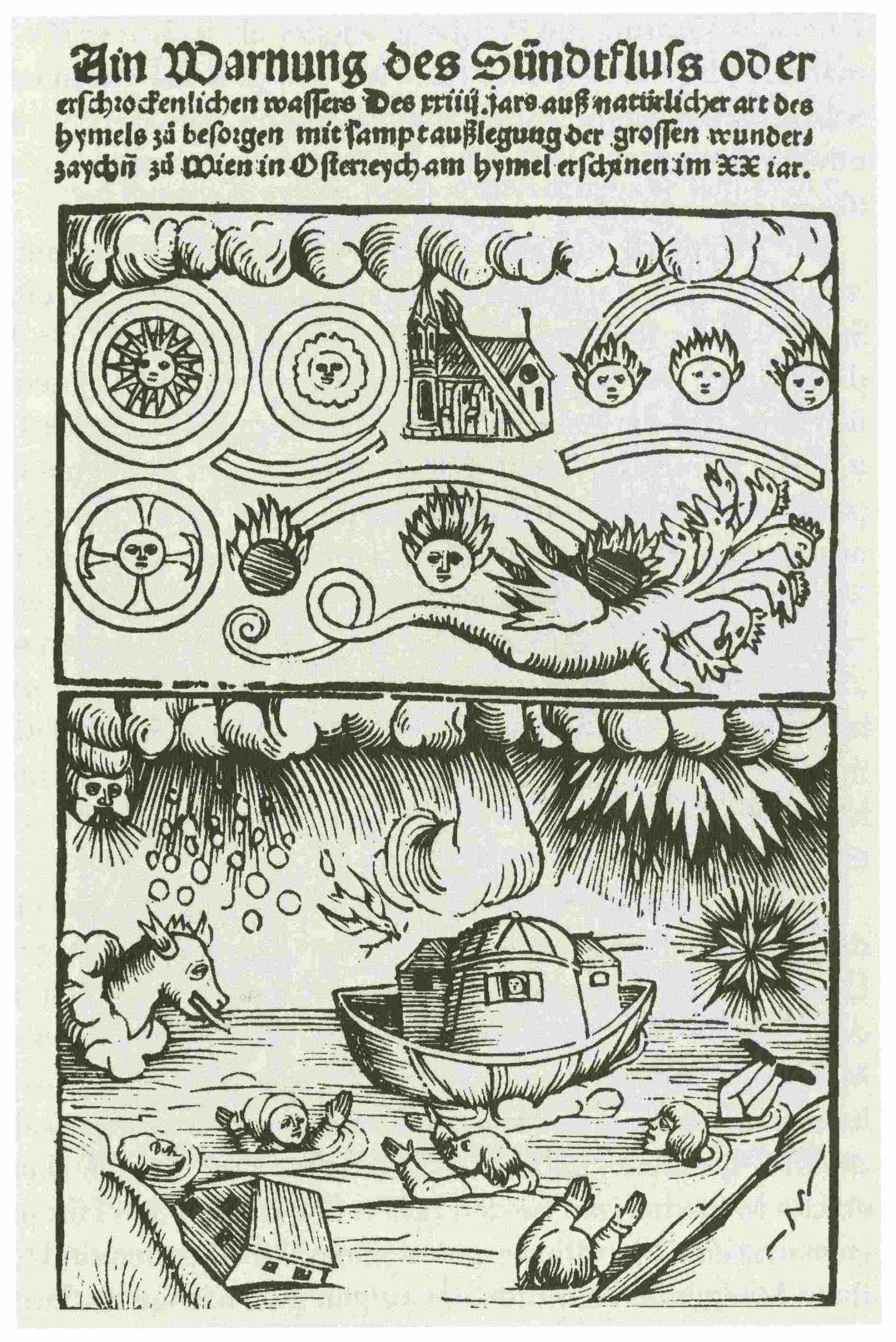

A. Seitz s’empare lui d’un autre phénomène, une apparition dans le ciel de Vienne, en Autriche. Il s’agissait en fait d’un phénomène physique, la diffraction de la lumière sur des cristaux de glace observée par des milliers de personne du 3 au 7 janvier 1520. Son texte l’avertissement du déluge connaîtra cinq éditions en feuilles volantes.

Druck, Papier, 4o, mit Titelholzschnitt, 1521, Augsburg, Bayerische Staatsbibliothek München. La gravure de titre dont l’auteur n’est pas connu montre les différents signes apparus dans le ciel de Vienne avec le dragon de l’apocalypse. En bas, le déluge.

Son texte annonce de grandes transformations par l’homme du commun qui porte le plus lourd fardeau et prend en charge la croix à la suite du Christ. Avec une citation d’Horace qui rappelle que ce sont les peuples qui payent les sottises des régnants, il établit une relation entre le comportement des seigneurs et la situation des pauvres. Il est intéressant de noter que Seitz rappelle le souvenir de Hans Böheim, le joueur de fifre de Niklashausen pour avertir les très puissants et surtout les ecclésiastiques (all grossmechtig / bevor die gaystlichen)

(D’après Thomas Kaufmann : Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis [La guerre des paysans. Un événement médiatique] Verlag Herder. 2024. S. 64-65)

« La feuille volante de Seitz contenait une accusation à peine voilée du pouvoir en place. Et il n’était pas le seul, qui ne se contentait pas de prendre les méchants signes avant-coureurs simplement comme des apparitions naturelles mais les rapportaient à l’ordre social »

(Lyndal Roper : Für die Freiheit. Der Bauerkrieg 1525. S. Fischer.s.45)

Prochain article : en intermède, une histoire de coquilles d’escargots