La guerre des paysans n’est pas tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle a été précédée de nombreux signes avant-coureurs. Je ne ferai pas la liste des soulèvements ayant eu lieu dans ce « Moyen-âge rebelle » (Christian Pantle). Je retiendrai deux aspects. Le premier concerne une phrase venue d’Angleterre qui fit florès dans l’aire germanique, le second les pèlerinages de masse de Niklashausen. Puis, il sera question des révoltes du Bundschuh de 1493 puis 1501-1502, 1512-1513, suivi , en 1514, de celle du Pauvre Conrad qui fera l’objet d’ un article ultérieur.

« When Adam delved and Eve span,/Who was then the gentleman »

Cet extrait d’un sermon de John Ball, un prêtre meneur de la révolte paysanne en Angleterre, en 1391 a été popularisé dans sa version allemande : « Als Adam grub und Eva spann, wer (wo) war denn da der Edelmann ? »

« Quand Adam bêchait et qu’Ève filait, où [ou qui] donc était le noble ? »

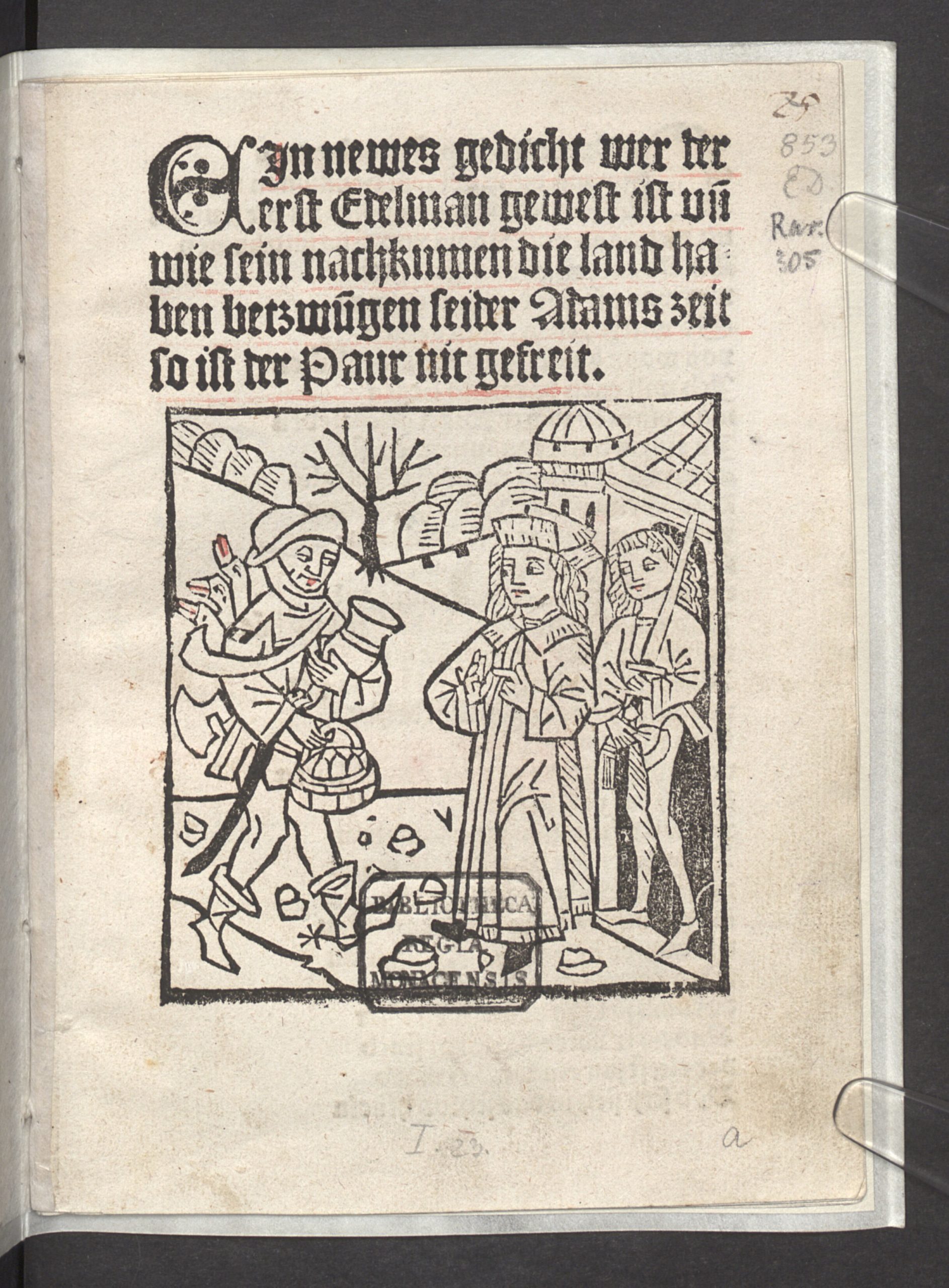

On la trouve par exemple dans ce poème, un des rares faisant l’éloge de la paysannerie.

Ejn newes gedicht wer der erst Edelman gewest ist. « Nvn wolt ich wissen also geren … » Entstehung Bamberg : Hans [Sporer][ca. 1493] Digitalisiert von Bayerische Staatsbibliothek

Le paysan porte la dîme à un ecclésiastique qui semble compter sur ses doigts pour voir si tout y est, derrière lui un noble. Il porte en titre : un nouveau poème pour savoir qui était le premier noble et comment ses successeurs ont conquis les terres depuis l’époque d’Adam, ce qui fait que le paysan n’est pas libre.. La réponse de l’auteur anonyme est que le premier noble est Nimrod, le premier roi après le Déluge. Le texte cherche à montrer que :

« La subordination des paysans, leur exploitation par un ordre supérieur n’est pas une donnée originelle de la Création mais le résultat d’un péché de dépravation. La noblesse n’existe pas de naissance mais est le résultat d’un comportement vertueux ».

(Cf. Thomas Kaufmann : Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis. p. 88).

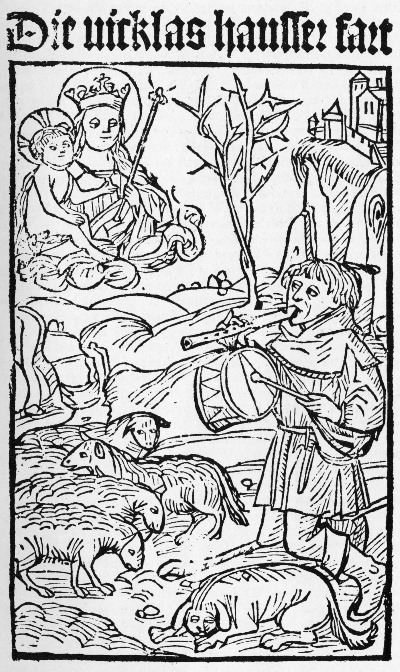

Hans Behem, le tambourineur (Pauker) de Niklashausen

Die Wallfahrt zum Pfeifer von Niklashausen und dessen Hinrichtung in der Bischofschronik von Lorenz Fries (1489/91-1550). Miniatur aus der für den Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (reg. 1573-1617) angefertigten Handschrift. (Universitätsbibliothek Würzburg, M.ch.f.760) Le pélerinage du joueur de fifre de Nicklashausen et l’exécution de Hans Behem

En 1476, un jeune pâtre provoqua un mouvement de masse inédit et radical à Niklashausen, en Franconie, dans la région de Würzburg. Il se nommait Hans Behem ou Böhm. Il affirmait que la vierge Marie lui était apparue et lui avait demandé de proclamer ce qu’ordonnait son fils à savoir qu’il ne devait plus y avoir ni empereur, ni pape, ni seigneur, ni aucune autorité profane ou ecclésiastique. Transformé en prédicateur laïc après avoir brûlé ses instruments de musique avec lesquels il animait les danses dans les villages, il réclamait l’abolition de tous cens, redevance, corvée et le libre usage des eaux, des forêts et des prés. Il rassembla autour de lui de plus en plus de gens d’abord des environs puis de plus en plus loin jusqu’en Alsace. Chaque week-end de mai et juin réunissait quelque 10.000 personnes. Et jusqu’à 40 000 personnes en juin 1476 dans un campement autour de l’église mariale de Niklashausen. Hans Behem, qui promettait qu’il serait pardonné à tous ceux qui participeraient aux pèlerinages en l’honneur de Marie et pratiqueraient un mode de vie d’ascèse en renonçant aux parures frivoles, fut accusé par les princes-évêques de Würzburg et Mainz d’être un charlatan, eux qui promettaient la rémission des péchés par l’achat d’indulgences qu’ils voulaient vendre au même endroit. Les pèlerinages furent interdits. Sans succès. Ce qui témoigne de la sensibilité populaire à ce mélange de religieux et de social. Le 12 juillet, l’évêque de Würzburg envoie un commando à Niklashausen pour s’emparer du tambourineur. Lorsque les pèlerins apprirent son arrestation, 16.000 d’entre eux se rassemblèrent devant le château de l’évêque pour réclamer sa libération. Après des tractations d’apaisement, ils se retirèrent et furent pourchassés. Et ce qui n’était que des pèlerinages se termina par 40 morts et plus d’une centaine d’arrestations. Un procès expéditif fut organisé et Hans Behen fut condamné et mis au bûcher comme hérétique. L’évêque fit ensuite raser l’Église mariale de Niklashausen. Ce que semble approuver Sebastian Brant. Il écrit en effet dans le chapitre 11 de la Nef des fous :

Nun hat man doch der Schrift so viel

Vom Alten und vom Neuen Bund,

Kein ander Zeugnis zu der Stund

Braucht man, noch Kapell und Klausen

Des Sackpfeifers von Nickelshausen

Maintenant, nous avons tant d’Écritures

De l’ancien et du nouveau temps

On n’a plus besoin de témoignage supplémentaire

Ni besoin de la chapelle et de l’ermitage

Du cornemuseux de Niklashausen

Aussitôt exécuté, le prince évêque lança une campagne pour discréditer celui que la population nommait le saint jouvenceau et passa commande d’une ballade sous forme de complainte. Son frontispice le représente ainsi :

17 années plus tard commençait, en Alsace, la révolte du Bundschuh.

Des paysans rebelles avec un drapeau Bundschuh entourent un chevalier. Gravure sur bois du Maître de Pétrarque dans le Miroir de la Consolation (Trostspiegel), de Pétrarque. 1539.

Le Bundschuh, le plus souvent traduit par soulier à lacets, est tout simplement une chaussure en cuir nouée au-dessus de la cheville par un lacet. Elle distingue socialement ceux qui les portent des chaussures des nobles et des bourgeois dont les modes changent. Son existence est attestée dès le 13ème siècle. Le point sur lequel il faut insister est la présence dans le terme du mot Bund qui signifie ce qui lie, fédère, « le mot bunt étant immédiatement associé à conspirantz, la conspiration ». La chaussure à lacet deviendra l’emblème des révoltes des hommes du commun à la fin du 15ème siècle. On en trouve un exemplaire ici :

Bundschuh (Leder), Um 1500, Kloster Alpirsbach, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, K-12-8-20

« Les premières occurrences du mot seraient liées à des actes de résistance contre les Armagnacs (1439) ou de révolte contre des abus seigneuriaux (Schliengen, contre l’évêque de Bâle en 1443). Elles sont vraisemblablement issues d’une expression imagée (« faire Bundschuh » cité à Bergheim en 1430), qui associe les notions de lien (Bund : alliance, par extension serment) et de signal de départ. La bannière frappée de cet emblème (Bundschuhfahne) est attestée en 1502, et devient dès lors un signe de reconnaissance de la paysannerie jusqu’à l’insurrection générale de 1525 ».

(Georges Bischoff : Bundschuh. L’autre nom de la subversion in Dictionnaire de la Guerre des paysans en Alsace et au-delà. La Nuée bleue. 2025. p.123)

Tout commence en Alsace et par un pique-nique clandestin au sommet de l’Ungersberg près de Sélestat, le 23 mars 1493. Cela constitue un premier épisode de ce que l’on appellera le Bundschuh. Il y en aura plusieurs localisés en Alsace et en Forêt noire. Ce 23 mars, une trentaine de conjurés partagent le pain et les pommes au sommet du massif, à 900 mètres d’altitude. Ils sont issus d’une dizaine de localités appartenant à différentes juridictions, les unes relevant directement de l’Empire, d’autres de l’Évêque de Strasbourg ou de seigneurs locaux. Ils se prêtent mutuellement serment et adoptent un programme commun. Parmi eux Jabob Hanser, le prévôt (Schultheiss) de Blienschwiller, Conrad Schutz d’Andlau, Hans Ullmann, un boucher, ancien bourgmestre de Sélestat et Nikolaus Ziegler de Stotzheim.

« [Ils] conspirèrent contre les actions des cours strasbourgeoises [tribunal diocésain qui s’immisce dans les procédures civiles], contre la chambre de Rottweil [cours d’appel impériale en Pays de Bade] et contre toute la justice dont ils disaient qu’elle ne devait pas être éloignée d’eux. Ils faisaient aussi mention du cumul des bénéfices estimant scandaleux qu’un seul homme en reçût un nombre tel qu’il aurait pu être distribué entre quatre ou cinq honorables et bons serviteurs du Christ [Cumul des bénéfices ecclésiastiques]»

(Jakob Wimpheling : Argentinensium Episcoporum Cathalogus. Strasbourg 1508. cité dans Goerges Bischoff : La guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh.1493-1525. La Nuée Blueue. 2010.p . 90)

Commentant cet extrait de l’histoire des évêques de Strasbourg, G. Bischoff note un oubli dans le récit de l’humaniste de Sélestat : la demande d’expulsion des communautés juives.

A la violence judiciaire, au cumul des bénéfices s’ajoute une levée de boucliers contre les impôts et les taxes dans un contexte de mauvaises récoltes, de hausse des prix et de l’endettement qui en découle ainsi que les « charges nouvelles du fait de la guerre menée par Maximilien [d’Autriche, futur empereur] contre le roi de France ».

Le plan des conjurés qui avaient recruté derrière eux des centaines de partisans visait à conquérir un certain nombre de villes dont Sélestat. Mais dix jours après leur ascension à l’Ungersberg, leur projet est éventé, le mouvement décapité. Nikolaus Ziegler et Hans Ullmann sont exécutés, Conrad Schutz mutilé, Jabob Hanser parvient à s’enfuir. De nombreux villageois sont condamnés à des peines d’amendes et peuvent éviter qu’on ne leur coupe la main droite moyennant une amende supplémentaire.

En 1493, Martin Luther avait dix ans et ne joue donc aucun rôle dans cette affaire.

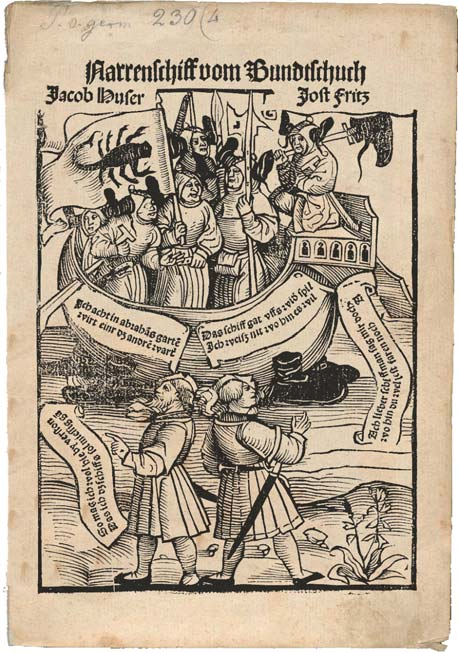

Une caricature hostile au Bundschuh

Les épisodes suivants du Bundschuh débuteront dix ans plus tard et atteindront des dimensions bien plus importantes. Les revendications se précisent aussi. Il émergera un personnage de meneur en la personne de Joss Fritz nommément désigné dans une caricature hostile au Bundschuh.

[Johannes Adelphus:] Narrenschiff vom Bundschuh. Druck: Michel Furter, Basel 1514. Titelholz- schnitt von Urs Graf (Bayerische Staatsbibliothek München, Res/4 P.o.germ. 230-4, Titelblatt)

Bonjour,

Merci pour votre série, dont j’attends impatiemment la suite 🙂

L’autre jour, visitant l’exposition d’Andlau (à la Seigneurie) consacrée à cette « Guerre des paysans », j’ai vu qu’était présenté un livre (français) d’Alexandre Weill (milieu du 19e), que l’on peut trouver sur Gallica et télécharger. Je trouve que c’est une excellente et bien documentée lecture. A vous d’en juger, si vous en avez le temps.

Voici le lien vers le livre :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9223706/f11.item.texteImage#

Je vous remercie pour la référence. Comme vous l’avez peut-être noté, j’ai fait le choix de privilégier les études les plus récentes sur la « Guerre des paysans ». Ce qui ne porte pas jugement sur celles plus anciennes.