Nous nous intéresserons à un aspect sur lequel les historiens sont peu diserts. Pourtant, pas moins de trois chroniques de l’époque évoquent une étrange histoire de coquilles d‘escargots qui aurait fait déborder le vase déjà bien plein de l’homme du commun.

L’épisode se situe dans le comté de Stühlingen, dans le sud de la Forêt Noire près de la frontière avec la Suisse. Le seigneur en était le comte Siegmund de Lupfen.

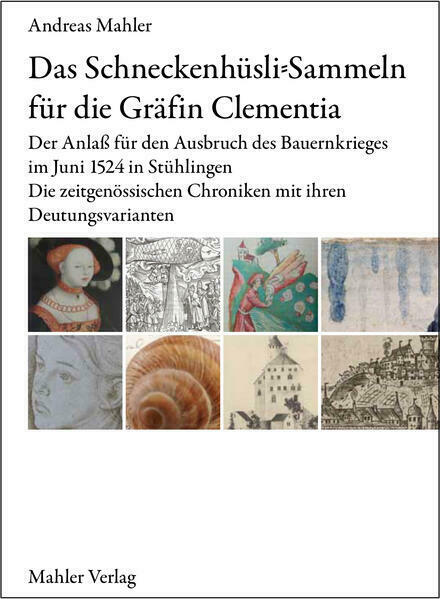

Andreas Mahler a consacré un petit livre à l’anecdote de la corvée de ramassage de coquilles d’escargots pour la comtesse Clementia de Lupfen dans lequel il étudie non seulement les différentes sources mais se livre ensuite à une quête des variantes symboliques du gastéropode à coquille. Son opuscule s’intitule : Das Schneckenhüsli-Sammeln für die Gräfin Clementia. Der Anlass für den Ausbruch des Bauernkrieges im Juni 1524 in Stühlingen. (La collecte de coquilles d’escargots pour la comtesse Clementia, prétexte au déclenchement de la guerre des paysans en juin 1524 à Stühlingen)

Commençons par les chroniques

1. La chronique de Berne de Valerius Anselm

„Wie da der grafen von Lupfen und Fürstenberg, – als sunderlicher puren- und Luterschen vienden, – puren dis purische ufrur vas von ersten hatend angezetlet, under vil stucken erklagende , dass si so hart getängt, dass si weder fir noch ruw möchtid haben, e am firtag muestid schneggenhüsle suchen, garn zewinden, erdber, kriesen, schlehen gwinnen, und anders derglichen tun; den hern und frowen werken bi gutem weter, inen selbs im ungwiter; das gejagt und d’hund lüften on achtung einiches schaden etc. Deshalb die klagen ins keiserisch kammergericbt, zu besseren allerlei uberlästiger beschwerden“.

(Source: Valerius Anselm : Berner Chronik. Hrsg Historischer Verein des Kantons Bern. Band 5. En ligne)

« Lorsque les paysans des comtes de Lupfen et Fürstenberg – ces derniers particulièrement hostiles à la paysannerie et aux partisans de Luther – eurent déclenché pratiquement les premiers une émeute paysanne et eurent avec maints exemples démontré combien ils étaient si durement traités qu’ils n’avaient ni trêve ni repos jusqu’à ce qu’ils aient eu, au jour férié [à la Saint Jean] à ramasser des coquilles d’escargots pour y enrouler le fil et aussi à récolter des fraises, des cerises, des prunelles et autres ; qu’ils devaient par beau temps travailler pour ces messieurs et dames et le faire pour eux-mêmes par mauvais temps ; que la chasse avec les chiens provoquaient sans considération des dommages, etc. C’est pourquoi ils ont déposé plainte au tribunal impérial pour que des mesures nécessaires soient prises pour y remédier »

Natif de Rottweil, Valerius Anselm était chroniqueur de la ville de Berne et aussi médecin de la ville. Il était partisan de la Réforme en relation avec Zwingli. Il se trouvait dans la zone du soulèvement en 1525. Sa vaste chronique porte jusqu’à l’année 1536.

La chronique de Heinrich Hug de Villingen

„Anno 1524 ungefähr um Johannis [24 Juni] ward ein Aufruhr unter der Bauernschaft zu Stühlingen, Bonndorf, Ewatingen, Bettmaringen etc. wider ihren eigenen Herrn, Grafen Siegmund von Luppfen, Herrn zu Stühlingen. Die Bauern sollten nämlich während der Ernte und bei dieser unruewigen Zeit der Gräfin von Luppfen Schneckenhäuslein sammlen, daß sie Garn darauf winden könnte. Waren ihrer 1200 Mann, die machten ein Fähnlein, weiß, roth und schwarz, zogen damit auf Bartholomai gen Waldshut auf die Kirchweihe, hielten daselbsten Rath und machten eine Evangelische Bruderschaft; wer darin wollte seyn, der sollt alle Wochen je 1/2 Batzen geben, mit dem Geld schrieben sie in alle Lande, als Hegau, Allgau, Sundgau, Breisgau, Elsaß, Franken, Sachsen, Meissen und den ganzen Rhein hinab bis gen Trier, daß sie ihren Herrn nicht mehr gehorsam seyn wollten und keinen andern Herren haben, denn den Kaiser, und ihm seinen Tribut geben, und daß er ihnen nichts einreden sollte etc. Auch wollten sie alle Schlösser und Klöster und was den Namen Geistlich hatte, zerstören.“.

(Aus der handschriftlichen Chronik des Heinrich Hug von Villingen.)

« En 1524 à la Saint Jean [24 juin], débuta un soulèvement de la paysannerie de Stühlingen, Bonndorf, Ewattingen, Bettmaringen, etc. contre leur propre seigneur de Stühlingen, le comte Sigmund von Lupfen : les paysans devaient pendant la période des récoltes et les jours ouvrables ramasser des coquilles d’escargots pour la comtesse de Lupfen pour qu’elle puisse y enrouler le fil. Ils étaient 1200, confectionnèrent un étendant blanc rouge et noir. Ils se rendirent à la Saint Barthélemy [24 août] en direction de Waldshut à la fête patronale, se concertèrent et formèrent une fraternité évangélique. Qui voulait y adhérer devait verser chaque semaine un demi batzen [unité monétaire]. Avec cet argent, ils envoyèrent partout des feuilles volantes, dans le Hegau, l’Allgäu, le Sundgau, Breisgau, l’Alsace, la Franconie, la Saxe, Meissen et tout le pays rhénan jusqu’à Trêves. Il y était écrit qu’ils ne voulaient plus obéir et ne voulait plus d’autre seigneur que l’empereur, qu’ils ne voulaient plus lui verser d’impôts, qu’il ne devait plus rien leur imposer contre leur volonté, etc. Ils voulaient détruire tous les châteaux et couvents et tout ce qui relevait du domaine ecclésiastique. »

Heinrich Hug a été pendant 20 ans au Conseil de la ville de Villingen. Il existe plusieurs copies de sa chronique manuscrite.

La chronique de Zimmern

„ Man sagt, seine, des grafen, amptleut haben die pauren gleichwol scharpf und grim genug regiert, und haben schneckenheusle in fron lesen müesen, durch solcher cleinfüeger ursach willen ein unseglichs würgen und brennen durch ganz Germanien sich erhept“.

(Froben Christoph von Zimmern: Zimmerische Chronik. Band II. Herausgegeben von Karl August Barack)

« On dit que ses serviteurs, ceux du comte, ont administré les paysans avec tant de cruauté, qu’ils ont dû effectuer des corvées de ramassage de coquilles d’escargots, et que ce petit détail a provoqué un indicible incendie dans toute la Germanie ».

Ce « petit détail » n’est pas la cause de l’embrasement, il est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Je me contenterai de ces trois chroniques. La dernière est une chronique familiale privée. Elle est aussi plus tardive. Toutes les trois parlent du ramassage de coquilles et non d’escargots entiers. Schneggen hüsle littéralement la maisonnette. Comme dans la chanson : Petit escargot porte sur son dos sa maisonne-e-tte. Les escargots sont comestibles et n’étaient pas considérés par l’église comme de la viande et pouvaient donc se consommer en période de carême. Tous les trois récits situent l’anecdote dans le comté de Lupfen mais un seul nomme la comtesse comme commanditaire du ramassage et en donne la fonction : pour y enrouler du fil. Les esprits sceptiques s’étonneront avec raison de l’usage de ces coquilles et remarqueront que la bobine à enrouler le fil existe depuis l’antiquité. Lubie ? Les mêmes s’interrogeront sur l’absence de cette corvée dans les 62 articles de la plainte des sujets de Stühlingen au tribunal impérial alors qu’y figure la cueillette de morilles, de berbéris, de baies de genièvre pour que « nos seigneurs puissent faire des compotes de prunelles ». Et cela dans la unbequemist Zeit, dans la période la plus inappropriée c’est à dire celle où les paysans avaient d’autres travaux à effectuer. Les 62 articles sont de dix mois postérieurs au soulèvement de juin 1524 et datent d’avril 1525. Le comte Siegmund décéda entre temps, le 28 décembre 1524. La première chronique parle aussi de ramassage de fraises et de baies. Mais seule la seconde précise que cette besogne leur était réclamée pendant la période des récoltes. Toutefois quand on examine la longue liste des servitudes imposées, qui empêchent les paysans de faire leur travail l’on s’étonne moins qu’on ait pu les astreindre à une corvée d’escargots. D’autant qu’ailleurs, nous avons un autre exemple portant non sur les gastéropodes mais sur le croassement des grenouilles.

Le silence des grenouilles

Andreas Mahler nous met sur la piste du « silence des grenouilles. L’un des frères Grimm, Jacob, cite, entre autres, cet exemple français :

Grimm, Jacob: Deutsche Rechtsalterthümer.1ère édition 1821 p. 355

Grimm cite là les Mémoires des antiquaires de France. Il en donne la suite en allemand. On trouve le même extrait chez Michelet, dans l’introduction de son livre sur les Origines du Droit français :

« Il y avait à Roubaix, prés Lille, une seigneurie du prince de Soubise, où les vassaux étaient obligés de venir à certain jour de l’année faire la moue, le visage tourné vers les fenêtres du château, et de battre les fossés pour empêcher le bruit des grenouilles.

Devant le château du seigneur de Laxou, près Nanci, se trouvait un marais que les pauvres gens devaient battre la nuit des noces du seigneur, pour empêcher les grenouilles de coasser. On les dispensa de ce service au commencement du seizième siècle, lorsque le duc de Lorraine épousa Renée de Bourbon. Le même usage existait à Montureux-sur-Saóne.(Mémoires des antiquaires de France, 6, 128 ; G. 356.)

Lorsque l’abbé de Luxeuil séjournait dans sa seigneurie, les paysans battaient l’étang en chantant

Pâ, pâ, renotte, pâ (paix, grenouille, paix).

Veci M. l’abbe que Dieu gâ ! (garde).

L’homme de la maison devra alors préparer un lit pour Monseigneur, afin que sa Grâce Monseigneur de Prum puisse y reposer. S’il ne peut reposer à cause du coassement des grenouilles, il y a dans la paroisse des gens qui possèdent leurs biens et héritages sous cette condition qu’ils doivent faire taire les grenouilles, afin que Sa Grâce puisse reposer. »

(Jules Michelet : droits féodaux. juridiction. redevances in Origines du droit français, La France devant l’Europe. p. 315 )

Ce qui est intéressant chez Jacob Grimm est sa remarque selon laquelle ce genre de pratique orgueilleuse avait

« plus une fonction symbolique de reconnaissance de la domination que de satisfaction du plaisir de maîtres arrogants »

Il s’agirait donc moins d’une servitude utilitaire à ceux qui la commandite que d’un signe d’allégeance, de soumission. Autrement dit : ce qui vaut pour les grenouilles peut bien valoir pour les escargots et rend l’anecdote plausible. On peut relever une autre caractéristique de la condition de serf que l’on retrouve dans les 62 articles. Appelée en allemand Totfallabgabe, en droit féodal la mainmorte, elle consistait dans l’obligation en cas de décès de remettre au seigneur la meilleure bête pour un défunt ou le meilleur vêtement s’il s’agissait d’une femme, souvent sa robe de mariée. Les causes structurelles, l’intensification des corvées et leur absurdité liée au mépris du rythme saisonnier du travail agricole suffisent à expliquer le déclenchement de la révolte. Mais c’est comme s’il fallait ce quelque chose de plus pour mettre le feu. Que cela soit de l’ordre symbolique ne devrait pas nous étonner.

La comtesse, mais quelle comtesse ?

Clementia ou Hélène ? Le dictionnaire de la Guerre des paysans nomme la comtesse douairière Hélène de Lupfen née de Ribeaupierre qui était la veuve du comte Heinrich V von Lupfen au moment des faits. Ce dernier décéda en 1521. Il est vrai qu’avec ses 18 enfants, il y avait des besoins de couture. Si nous étions dans la littérature, le prénom d’Hélène ouvrirait des horizons quasi mythologiques. Hélène et le prétexte à la guerre de Troie.

Le frère du défunt Heinrich était Sigmund II von Lupfen. C’est lui qui est concerné au premier chef par le soulèvement des paysans. Et son épouse se prénommait, elle, Clementia. Elle n’a pas eu d’enfant.

Qui était Sigmund II von Lupfen ?

« Engagiste [Qui jouit d’un domaine du Roi par engagement. Il n’est pas propriétaire, il n’est qu’engagiste] de Thann à partir de 1502, celui-ci se vit reconnaître les fonctions de capitaine général (obrister feldhauptmann) des pays antérieurs autrichiens, moyennant l’ouverture de son château de Stühlingen et une pension importante. En 1511, lors de la guerre contre Venise, il conduisit à Padoue les contingents levés par la Diète d’Ensisheim. Sa situation financière relativement fragile se traduisit par des emprunts, notamment aux frères Roland et Bernhard von Andlau, à ses sujets du Haut-Landsbourg et même, semble-t-il, par l’engagement d’une partie de cette seigneurie au vice-chancelier Nicolaus Ziegler. En 1524, il fut l’un des premiers seigneurs exposés à l’insurrection paysanne: ses sujets de Stühlingen lui reprochaient notamment des corvées de charroi vers ses possessions alsaciennes. Des renforts lui furent envoyés par la régence d’Ensisheim au cours de l’automne 1524 ».

(Georges Bischoff : LUPFEN von)

Peut importe finalement ce prénom, Hélène ou Clementia, où même que l’anecdote soit vraie, elle porte en elle, en résumé, la vérité de l’arbitraire féodal.

« Si cette histoire ne devait être qu’une métaphore, elle témoigne de l’espièglerie des paysans »,

écrit Peter Blickle (in Der BauernKrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes. C.H.Beck.2012. p.13).

Après tout, les premières aventures de Till l’espiègle (Eulenspiegel) ont été publiées en 1510-1511. A Strasbourg.

Mais que vient donc faire ici cet escargot ?

Dans son livre cité, Andreas Mahler, après avoir examiné les chroniques de l’époque s’intéresse aux dimensions symboliques de cette histoire d’escargots. Dans sa lecture « utilitaire », l’auteur parle lui aussi de « raillerie » mais cette fois sur l’incompétence économique de la seigneurerie. Et Andreas Mahler nous met ensuite sur la piste de Daniel Arasse et de son étude du tableau de Francesco del Cossa intitulée le « regard de l’escargot ».

« Dans le palais de Marie, si propre, si pure, la Vierge immaculée, ce baveux fait plutôt désordre et, en plus, il est tout sauf discret. Loin de se cacher, le peintre l’a mis sous nos yeux, immanquable. On finit par ne plus voir que lui, par ne plus penser qu’à lui, qu’à ça : qu’est ce qu’il fait là ? »

Daniel Arasse : Le regard de l’escargot in On n’y voit rien. Descriptions. Folio Essai. Gallimard 2003. p.31

L’auteur se moque de l’interprétation qui ferait de la croyance en la fertilisation par la rosée de l’escargot, le symbole de l’immaculée conception comme dans le chant catholique de l’Avent Rorate Caeli

Cieux, répandez d’en haut votre rosée,

et que les nues fassent pleuvoir le Juste :

que la terre s’ouvre

et qu’elle enfante le Sauveur

L’historien de l’art suppose cependant qu’on puisse admettre que l’escargot soit une figure de la vierge Marie. Le fait est qu’elle ne lui ressemble pas.

« Figure non ressemblante de Marie, posée en exergue sur le tableau, l’escargot nous laisse entendre que ce tableau est, lui-même, une représentation non ressemblante , inévitablement inadéquate, de l’évènement qu’elle représente – c’est à dire surtout du formidable enjeu de la rencontre entre Gabriel et Marie, qui en légitime, tant de siècles plus tard, la représentation. Autrement dit, l’escargot, figure de l’insémination divine de Marie, nous invite à percevoir qu’une Annonciation ne nous fera jamais voir l’objet providentiel de l’Annonciation : l’Incarnation du Dieu sauveur. Le trait de génie de Cossa consiste à désigner cette limite de la représentation en mettant en scène son escargot au seuil de cette même représentation, à sa limite » (D. Arasse : oc. p. 45-46)

Alors que l’introduction de la perspective ouvre sur un monde de mesures, rationalisé, Cossa nous invite à voir l’incommensurable :

« Sur le bord de la construction perspective, sur son seuil, l’anomalie de l’escargot vous fait signe ; elle vous appelle à une conversion du regard et vous laisse entendre : vous ne voyez rien dans ce que vous regardez. Ou plutôt, dans ce que vous voyez, vous ne voyez pas ce que vous regardez, ce pour quoi, dans l’attente de quoi vous regardez : l’invisible venu dans la vision »(Arasse p. 55)

Ou l’incalculable dans le quantifiable. Ou le symbolique au-delà du rationnel.

La chronique de Berne citée plus haut évoque l’hostilité des comtes de Lupfen et Fürstenberg aux protestants qui je le rappelle ne pratiquent pas le culte de Marie. Les chroniques à leur façon signalent aussi avec les coquilles d’escargots un passage à la limite à la fois de l’hubris du pouvoir et du supportable.

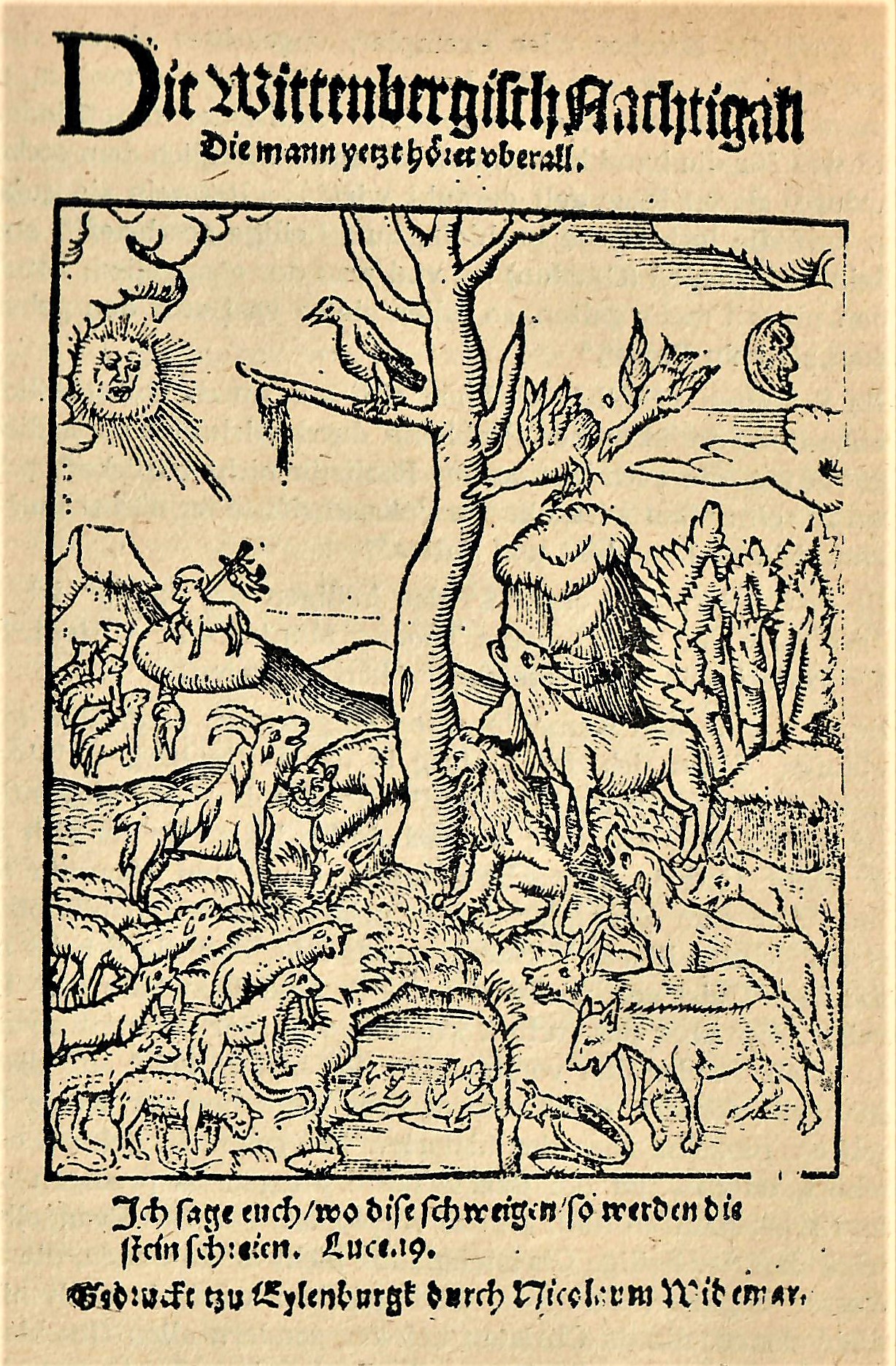

Hans Sachs : Die Wittenbergisch Nachtigall, Le rossignol de Wittenberg,

Mais je peux aussi inscrire cet escargot des chroniques plus concrètement encore dans les virulentes polémiques entre les réformateurs et leurs adversaires. Un poème aphoristique (Spruchgedicht) du Maître-chanteur de Nuremberg, Hans Sachs : Die Wittenbergisch Nachtigall, Le rossignol de Wittenberg, Il ne figure pas chez Andreas Mahler.

Le poème édité en 1523 signe la conversion du poète Hans Sachs à la Réforme. Le rossignol de Wittenberg est ici Martin Luther

Frontispice de Die Wittenbergisch Nachtigall de Hans Sachs, parue chez l’imprimeur Nikolaus Widemar. Eilenburg. 1523

Nun hat der Leu viel wilder Thier’,

Die wider sie die Zähne blecken,

Waldesel, Katzen, Böck’ und Schnecken;

Doch all ihr Schrein schlägt ihnen fehl:

Die Nachtigall, sie singt zu hell

Und thut sie all’ darniederlegen;

La fable est la suivante : Éblouis par une lune trompeuse, les moutons ont quitté leur berger et leur pâturage pour suivre le lion dans la nature sauvage. Mais celui-ci leur tend des pièges et en déchiquette beaucoup. De plus, ils sont tourmentés par les loups et les serpents. Le chant du rossignol réveille les moutons de leur aveuglement, ce qui met le lion en colère. Mais malgré l’aide de ses nombreux alliés dont l’âne, le sanglier, le chat et les escargots), il ne parvient pas à faire taire le rossignol. Celui-ci continue d’annoncer l’approche de l’aube et finalement, beaucoup de moutons retournent dans leur pâturage et auprès de leur berger bienveillant.

Le lion est bien entendu le pape. Et parmi ses thuriféraires, se trouvent les escargots. Et qui est l’escargot ? C’est expressément précisé dans le texte :

Das wilde Schwein deut’t Doctor Ecken,

Der in Leipzig mit ihm hatt’ den Strauß

Und viel grober Säue bracht’ heraus;

Der Bock bedeutet Emser gar,

Der Nonnen Tröster immerdar;

Die Katz’ den Murner will bedeuten,

Des Papstes Wächter zu allen Zeiten;

Der Waldesel, auf den Barfüßer

Zu Leipzig, den groben Lesemeister;

So deutet die Schneck’ den Kochläum.

Die fünf, und sonst viel in der Summ’,

Gar lange wider Luther schrieben;

Parmi les cinq adversaires et plus qui écrivent contre Martin Luther qui est ici le rossignol, « l’escargot désigne le Cochläus (So deutet die Schneck’ den Kochläum)», c’est à dire Johannes Cochläus, virulent polémiste contre Martin Luther dont le pseudonyme peut se dériver de cochlea qui signifie en latin l’escargot. Sous le masque du chat, se découvre le moine franciscain alsacien, Thomas Murner, auteur du Grand fou luthérien.

Andreas Mahler évoque encore d’autres symboliques de l’escargot : sexuelle, de bouc émissaire au sens où il fallait bien trouver une origine au déclenchement du soulèvement ou comme allégorie de la lenteur de Dieu, autre mystère de la religion.

Mais nous n’avons pas à faire à des escargots mais à des… coquilles. Vides. Je ne garderai donc encore que la symbolique de la spirale en fait une « hélicospirale ». Mais avant je voudrais encore évoquer la coquille vide comme métaphore de la féodalité. On la trouve dans le Faust II de Goethe où sont évoqués ces chevaliers, rois et empereur que ne sont plus que des coquilles vides. La Révolution française est passée par là.

Mephistopheles

(Leise zu den Wissenden.)

Ich habe freilich nicht gesäumt,

Die Waffensäle ringsum aufgeräumt;

Da standen sie zu Fuß, zu Pferde,

Als wären sie noch Herrn der Erde;

Sonst waren’s Ritter, König, Kaiser,

Jetzt sind es nichts als leere Schneckenhäuser,

(Johann Wolfgang von Goethe: Faust – Der Tragödie zweiter Teil

Vers 10553 à 10560)

MEPHISTOPHELES,

(A voix basse, à ceux qui sont au courant.)

D’où cela vient, il ne faut pas que vous le demandiez.

A vrai dire, je n’ai pas lanterné,

J’ai vidé les salles d’armes des alentours;

Là, ils se tenaient à pied, à cheval,

Comme s’ils étaient encore les seigneurs de la terre,

Autrefois chevalier, roi, empereur,

Et maintenant, plus rien que des coquilles d’escargots vides.

(Traduction dans l’édition établie par Jean Lacoste et Jacques le Rider. Bartillat)

La spirale

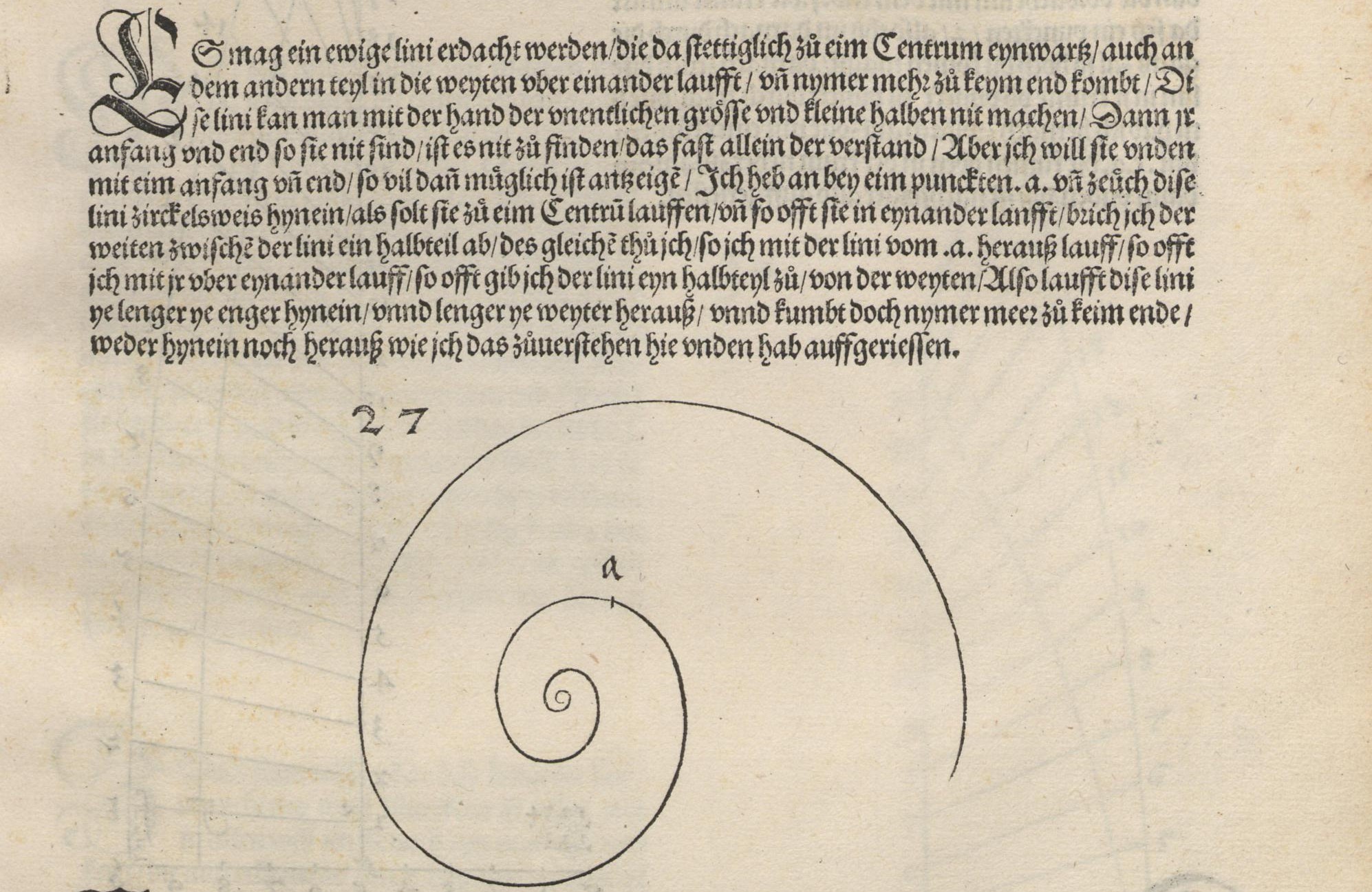

Dans ses Instructions pour la mesure à la règle et au compas (1538), Albrecht Dürer nomme « ligne d’escargot » Schneckenlinie, la forme en spirale.

La coquille d’escargot n’est pas un objet mathématique et les mathématiques n’en disent pas tout. Elle fait partie des objets plus « intelligibles à la vue quoique plus mystérieux à la réflexion » par ce semblant d’une intention et d’une action qui paraissent humaines et qui cependant ne le sont pas, car « la coquille émane d’un mollusque », écrit Paul Valéry dans L’homme et la coquille. Elle ouvre l’imaginaire par son design de gastéropode.

Quoi qu’il en soit du caractère réel ou d’extraplation fictionnelle de l’anecdote du ramassage forcé de coquilles d’escargot pendant la période de travaux des champs, elle dit quelquechose de la violence de l’arbitraire féodal. Et le comté de Stühlingen, où elle a lieu, passe pour être devenu le « berceau de l’insurrection » paysanne qui se mit en branle au début de l’été 1524.

A suivre : Les trois bandes paysannes (Haufen) pionnières des XII articles de Memmingen

Bravo.