A la mémoire Jean-Paul Sorg

décédé le 10 octobre 2025

Représentation contemporaine d’une bande paysanne. Frontispice de l’édition d ‘une esquisse de Constitution (Bundesordnung) adoptée à Memmingen en mars 1525. (Source)

Nous passons de Stühlingen, considéré comme « le berceau de l’insurrection », en 1524 à Memmingen plus à l’est où les représentants des bandes de révoltés, réunies en mars 1525, adoptent les douze articles du manifeste de Memmingen.

Les bandes (Haufen)

« Le regroupement des insurgés en bandes bien identifiées, généralement nommées suivant leur appartenance territoriale ou leur point de rassemblement est l’un des traits caractéristiques de la guerre des Paysans. Ce n’était pas le cas des complots avortés du Bundschuh aux foyers virtuels et aux acteurs invisibles »

(Georges Bischoff : article Bandes in Dictionnaire des la guerre des paysans en Alsace et au-delà. p. 103)

En Alsace, se sont formées douze bandes du nord au sud avec toutefois un « commandant en chef de toutes les bandes », Erasme Gerber. Mais ce ne sera pas notre sujet aujourd’hui. J’y reviendrai. Le présent article est consacré aux trois bandes pionnières du programme commun des insurgés réunies en une Assemblée chrétienne.

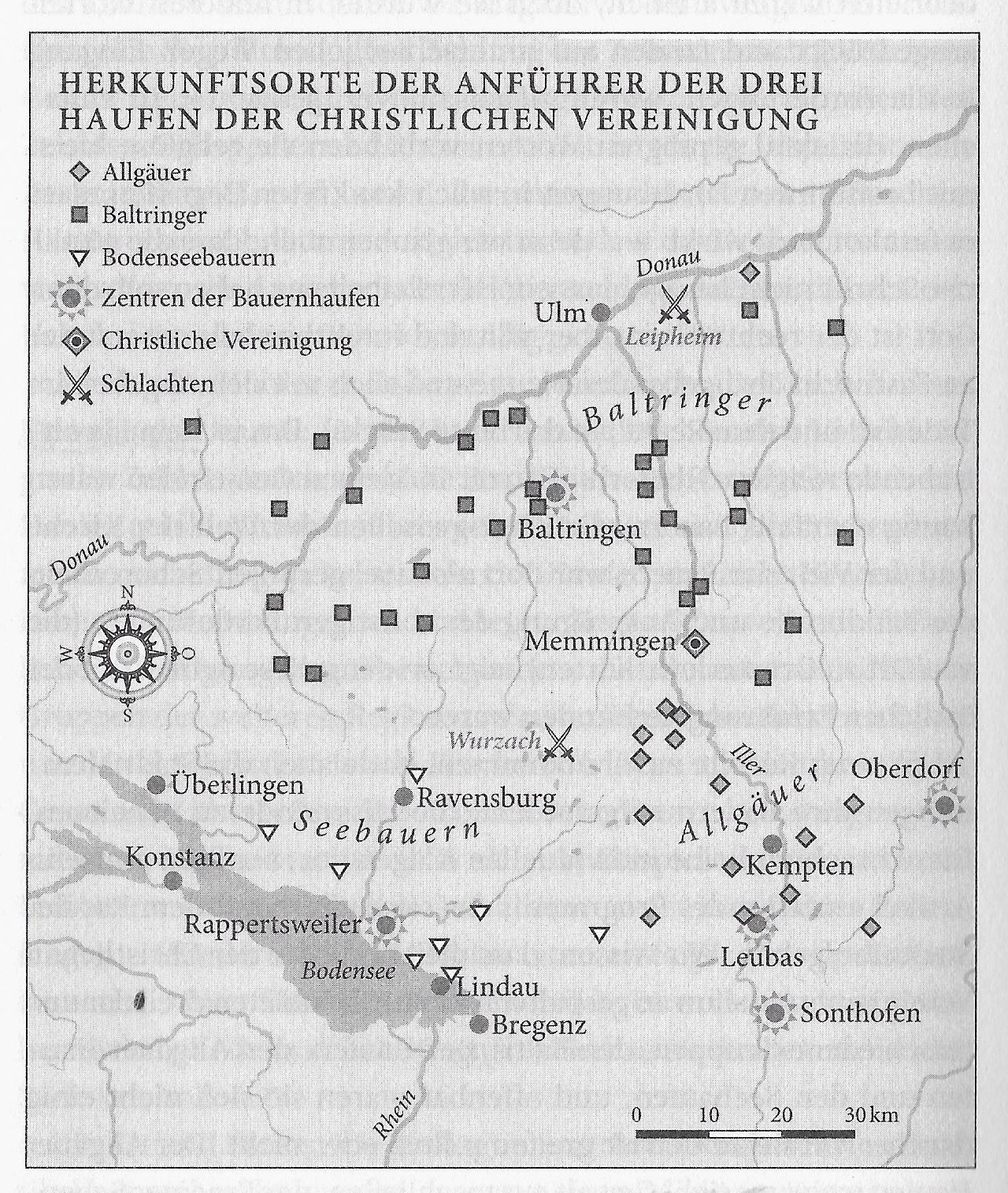

La répartition des trois bandes paysannes de l’Asssemblée chrétienne entre Rhin et Danube (Donau), celle de l’Allgäu (losange gris), celle de Baltringen (carré gris), celle du lac de Constance (Bodensee, triangle). Les épées croisées signalent les lieux de bataille. Carte extraite du livre de Lyndal Roper : Für die Freiheit. S. Fischer. p. 158.

La carte souligne la multiplicité des localités et leur capacité de rassemblement dans un niveau de localité supérieur nommé Landschaft.

Retour à Stühlingen

Nous avons vu que l’étincelle qui a mis le feu aux poudres est partie du comté de Stühlingen écrasé par les corvées par un comte dispendieux et arrogant. Les sujets du comté ne voulurent plus exécuter les corvées qu’on leur assignait.

« Lorsque le capitaine du comte voulut contraindre les paysans de la seigneurie à s’exécuter, ceux-ci s’armèrent et montèrent au château de Hohenlupfen ».

Le comte de Lupfen, alors à Thann, en Alsace, où il était en poste de bailli autrichien, rappela ses sujets à leur traditionnel devoir d’obéissance. « Mais les gueux, au lieu d’aller aux escargots entraînèrent les villages voisins ».

« Du 18 au 24 juillet 1524, les paysans soulevés discutèrent avec les autorités à Tiengen et convinrent d’un armistice jusqu’à la fin août, le temps des récoltes. Hans Müller [von Bulgenbach, excellent orateur et soldat aguerri ayant été lansquenet au service des Habsbourg contre le roi de France] fut élu capitaine des mutins et opéra un rapprochement avec la ville de Waldshut, où, depuis 1521, le prédicateur Balthazar Hubmaier [un anabaptiste] avait appelé à de profondes réformes. Des tractations entre les deux camp eurent lieu, les autorités craignant un nouveau Bundschuh. Un accord peu favorable aux paysans fut rejeté par les plus radicaux qui entamèrent « une longue marche entre Forêt noire, Baar et Brisgau […]

Contrairement aux radicaux, le parti modéré ne mit pas la question religieuse au premier plan, réclamant d’abord une amélioration de leurs conditions notamment sur le servage, les corvées et la justice […]

L’originalité de la démarche judiciaire des paysans de Stühlingen découlait du fait de se constituer en entité juridique commune avec les sujets des comtés voisins de Fürstenberg et des sires de Schellenberg »

(Source pour ce passage, Eric de Haynin : article Stühlingen in Dictionnaire des la guerre des paysans en Alsace et au-delà. p.421)

Les 62 articles de leur plainte furent déposés au tribunal le 6 avril 1525. Mais n’anticipons pas trop. Suivons un moment Hans Müller qui en septembre 1524 se sépare des paysans de Stühlingen pour retrouver dans la vallée de la Brigach aux sources du Danube un nouveau foyer de contestation. Tout le pays au nord du lac de Constance fut en effervescence. En février et en mars se formèrent trois bandes paysannes, celle de Baltringen, celle de l’Allgäu et du Lac de Constance. Elles se fédérèrent. Et Hans Müller se trouva à la tête de 12.000 hommes en armes.

Changeons d’optique et rendons-nous à Baltringen, 20 km au sud de Ulm, pour voir comment s’y est constituée la bande de ceux que Eric de Haynin qualifie de « pionniers des XII articles ». Quelques paysans se sont retrouvés la veille de Noël 1524 dans une auberge pour discuter de la manière dont ils allaient « entreprendre de faire avancer leur cause („wie sie ire Sachen wellent anfahen“).» Le Carnaval leur servit d’occasion pour diffuser leurs idées et recruter des partisans. Et pas seulement.

« À Carnaval, les hommes aiment danser avec des femmes célibataires. C’est ce que voulaient faire les habitants de Baltringen, qui se sont tournés vers le couvent voisin de Heggbach, « car il n’y avait pas assez de jeunes filles avec lesquelles ils voulaient danser (,,da werent Junkfrauen genueg, mit denen wolten si ain Danz hon“)». Les paysannes furent un peu plus grossières en suggérant que les nonnes « devaient monter et traire les vaches („müessent nauf und die Küh melken“)», tandis qu’elles-mêmes voulaient passer quelques jours agréables au couvent « et porter de belles fourrures ». Les nonnes firent de cette mouche rhétorique un éléphant proverbial avec leurs cris injustifiés, « on nous poussera dans la foule et nous attachera nos habits au-dessus de la tête », comme si des viols systématiques étaient prévus dans le camp des paysans. Mais la vie au couvent a aussi son propre humour, et les nonnes elles-mêmes ont pu rire de bon cœur lorsque la prieure, consciencieuse, a rampé sous leurs lits et n’y a trouvé aucun paysan ».

(Peter Blickle : Der Bauernkrieg / Die Revolution des Gemeinen Mannes. Verlag C.H. Beck p. 19)

Huldrich Schmied, originaire de Sulmingen, un forgeron, avait été chargé de s’occuper de l’organisation de ceux de Baltringen. Il choisit comme secrétaire Sebastien Lotzer de Memmingen, un compagnon pelletier qui sera le principal rédacteur des XII articles. Les insurgés acceptèrent de discuter avec les représentants de la Ligue souabe. Cette ligue de maintien de l’ordre était également chargée, selon la constitution révisée de 1500, de régler les conflits entre sujets et seigneurs. C’est pourquoi quelque 300 articles de doléances furent rédigés par les villages et des particuliers.

Dans l’Allgäu

Dans l’Allgäu, deuxième centre de révolte en Haute-Souabe, près de 9000 paysans se réunirent le 14 février 1525 à Sonthofen pour former une alliance qui, deux semaines plus tard, fut renforcée par un serment solennel sous le nom de « Christliche Vereinigung » (Assemblée chrétienne). Les événements y sont étroitement liés à la principauté abbatiale de Kempten, qui avait été érigée en État ecclésiastique du Saint Empire roman germanique. Le prince-abbé y est

« un prélat caricatural de son temps, vivant maritalement, n’accédant à la prêtrise qu’à son avènement et avide d’augmenter ses revenus. Dans la ville impériale [de Kempten],la bourgeoisie n’en est que plus séduite par les idées réformatrices de Luther mais surtout de Zwingli »

(Eric de Haynin : article Kempten in Dictionnaire des la guerre des paysans en Alsace et au-delà. p 271)

L’une des caractéristiques de la région a été l’extension du servage alors que la tendance générale était plutôt à son atténuation.

« Vers 1500, le puissant monastère de Kempten dans l’Allgäu a par exemple recouru à des méthodes d’extorsion de type mafieux pour réduire en servitude les paysans assujettis à l’impôt, mais largement libres, de son territoire. Par exemple, le prince-abbé de Kempten fit emprisonner la femme du paysan Hainrich Schmaltznapff et la fit enchaîner jusqu’à ce que son mari désespéré signe, au bout de cinq semaines, un document l’engageant à se soumettre au servage – à un « assujettissement plus dur », comme le disaient les paysans de la région. Des centaines de cas similaires d’abus de pouvoir choquants sont documentés à Kempten ».

(Christian Pantle : Der Bauernkrieg. Deutschlands grosser Volksaufstand. Propyläen Verlag 2024. p. 59

En résumé, les protestataires exigeaient la sécularisation de la juridiction spéciale dont bénéficiait le clergé, l’exonération fiscale, deuxièmement la liberté, exprimée dans les trois revendications, de ne plus payer la mainmorte en cas de décès, « todfell nit mehr geben », de pouvoir choisir librement son conjoint, « Heuratten, wa sie wellendt », et d’être libre de ses mœurs, « Freien Zuog, hinder wen sie wellendt ». ». À cela s’ajoutait, troisièmement, la revendication de la libre chasse et pêche.

La bande du Lac de Constance

Le Seehaufen, la Bande du lac ou Bande du Lac de Constance, rassemblait paysans, artisans, clercs et même des membres du patriciat et de la basse noblesse ainsi que d’anciens lansquenets. Ces derniers ont représenté près d’un homme sur cinq. Leurs adversaires étaient les comte de Monfort, les Fugger. Cette bande se distingue des autres par quelques traits originaux au point de figurer un peu dans l’ombre des bandes précédemment citées.

« Les paysans du lac se sont retrouvés plus tard dans les actions communes, on leur dénie d’avoir eu des projets programmatiques, leurs chefs passent pour avoir eu moins d’envergure, ils ont évités les grandes batailles. Certains auteurs la rende responsable de la défaite de la guerre des paysans, car la bande du lac a refusé le combat devant Weingarten et accepté le traité de Weingarten que de son côté Luther a salué comme modèle de règlement pacifique. On accorde peu d’attention au fait, qu’en raison de sa puissance militaire et à la suite de leur acceptation du traité, la bande du lac a échappé à la punition, qu’ils ont avec les articles de Rappertsweiler formulé un écrit programmatique qui par certains articles ont été en contradiction avec les XII articles, et que leur organisation existait encore jusqu’à l’automne 1525 alors qu’alentour, le bourreau traversait les villages »

(Elmar L. Kuhn : Der Seehaufen)

La bande se distingue aussi par des particularités géopolitiques et historiques :

« La région bordant le nord du lac des Constance se caractérise à l’époque par un extrême émiettement territorial (absence de grande principauté avec des institutions propres comme un Landtag) et une prépondérance de domaines ecclésiastiques, avec ses nombreuses seigneuries abbatiales (Weingarten, Weissenau, Salem) où le servage est encore la norme. La proximité de l’Appenzell joue aussi en faveur d’une particulière nervosité : là, les paysans ont chassé un siècle plutôt leur seigneur prince abbé de Saint Gall dont ils ont encore rasé le palais en 1489. Ils ont depuis rallié les Confédérés suisses et cet air de liberté fait rêver sur la rive nord du lac. Il faut toutefois attendre le 21 février 1525 soit deux mois après l’embrasement du Hegau à l’extrémité nord-ouest du lac, pour voir une bande se former à Rappertsweiler, dans le Comté de Montfort-Tettnang. Elle s’empare du couvent de Langnau et s’y installe, recevant bientôt des renforts des environs, pour former la Seehaufe. Son chef est un ancien capitaine, Eitelhans Ziegelmüller […]

La bande est vite redoutable ; parmi ses 4 à 5000 hommes, on y dénombre 20 % de lansquenets aguerris à qui la prise de l’arsenal du prince-évêque à Meersburg apporte quelques pièces d’artillerie bienvenues. Entre le 2 et le 3 mars, les paysans des abbayes de Weingarten et Weissenau s’agrègent au mouvement. Les pillages de monastères s’enchaînent alors que plusieurs meneurs sont des clercs comme le Pfaff (prêtre en argot), Florian d’Aichstetten ».

(Eric de Haynin, article Seehaufe in Dictionnaire des la guerre des paysans en Alsace et au-delà. p. 403)

La bande du lac était structurée de manière très souple. Chaque section agissait de manière autonome. Leurs chefs, 17 au total, en partie issus du patriciat, avaient surtout des fonctions diplomatiques. Le niveau de base était constitué par les « places » (Plätze), situées dans les petites villes, les bourgs ou d’autres lieux, où se rassemblaient les paysans des environs. Plusieurs places formaient une section de la bande. Les trois sections de Rappertsweiler, Bermatingen et Altdorfer Feld formaient ensemble la Bande du lac. Celle-ci en tant que telle faisait partie de l’Assemblée chrétienne (Christlichen Vereinigung). L’union qui rassemblait les trois bandes fut créée le 7 mars 1525, pour se coordonner face à la Ligue souabe, qui avait été créée par l’empereur dans un premier temps pour gérer les conflits au sein de la noblesse avant d’être un instrument institutionnel contre les paysans.

Les douze articles de Rappertsweiler

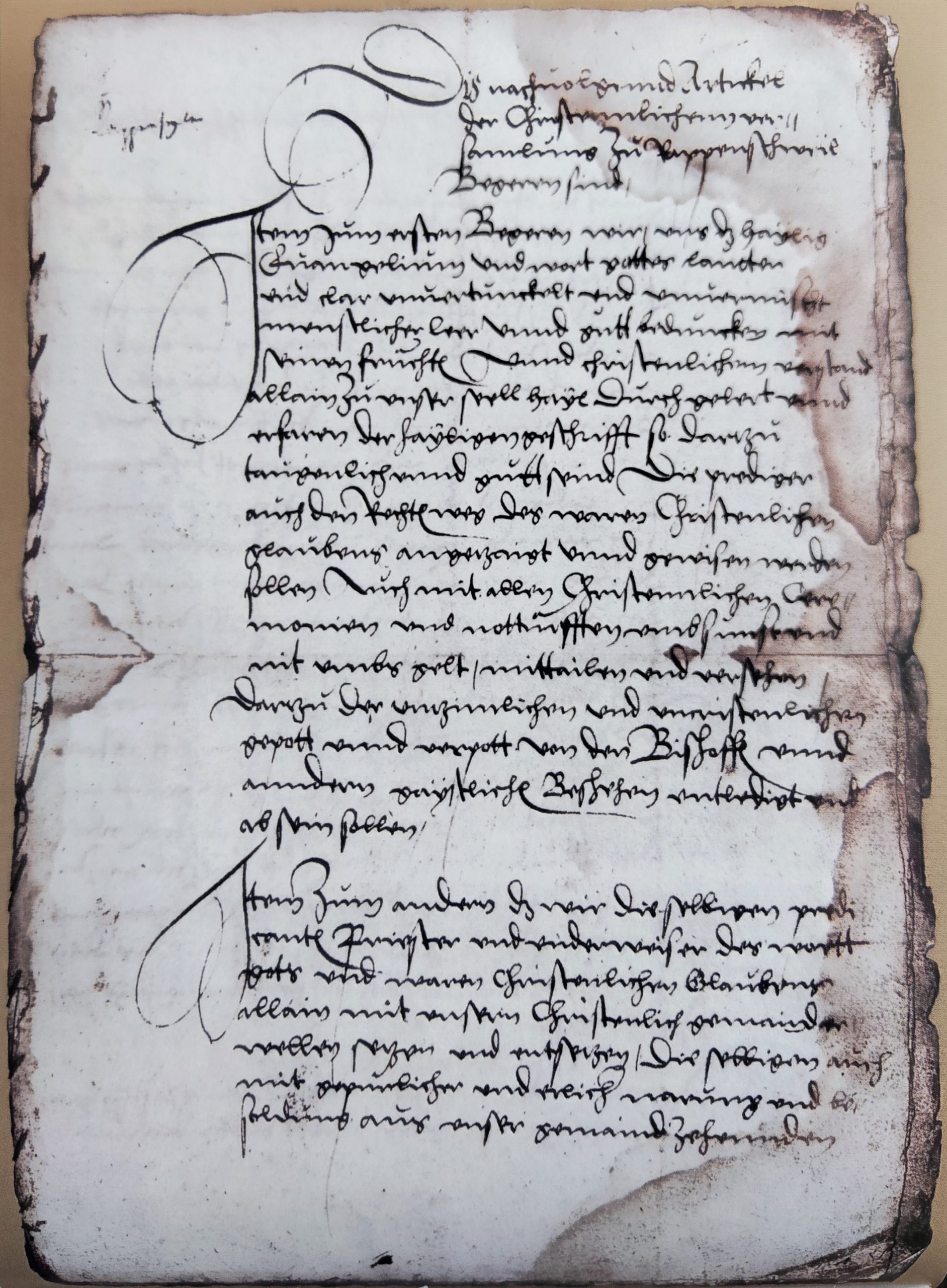

Les douze articles de Rappertsweiler ont été adoptés le 11 mars 1525 à la suite de négociations avec la Ligue souabe. Soit pendant ou un peu avant la rédaction des XII articles de Memmingen dont nous parlerons la prochaine fois. Il faut cependant rappeler que la délégation de la Bande du lac était présente à Memmingen. Nous ne savons pas si leurs articles ont été adoptés en préparation du manifeste de Memmingen ou s’ils en sont une déclinaison. Il y a des différences entre les deux textes. D’autre part, le manifeste était destiné à l’impression. Celui de Rappertsweiler n’existe que sous forme manuscrite comme le montre l’image ci-dessus. Le résumé en est le suivant :

1. Les pasteurs doivent prêcher l’Évangile dans sa forme originale et sans déformation. « Les commandements et interdictions inconvenants et non chrétiens édictés par les évêques et autres ecclésiastiques » doivent être abolis.

2. La communauté doit pouvoir choisir elle-même son pasteur et le financer par la dîme.

3. Le servage et le travail forcé (corvée) doivent être abolis et la libre circulation garantie.

4. Les juges doivent rendre leurs jugements en toute indépendance, guidés uniquement par leur conscience, et non plus sur la base de statuts injustes édictés par les autorités.

5. Les poissons et les animaux sauvages ne doivent pas appartenir uniquement au seigneur foncier, mais être accessibles à tous – seul le gros gibier doit rester réservé aux autorités tant qu’aucun dommage causé par le gibier n’a été constaté.

6. La commune doit désigner elle-même ses juges, dont le mandat est limité à trois ans.

7. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné sans décision judiciaire.

8. Chacun doit avoir le droit de se défendre contre les lois et les jugements injustes.

9. Les intérêts sur les crédits ne doivent pas dépasser cinq pour cent et doivent être justifiés juridiquement. Les impôts en nature doivent être remplacés par des paiements en espèces.

10. Les interrogatoires sous la torture ne peuvent désormais avoir lieu que sur décision judiciaire. Au moins quatre représentants du tribunal doivent être présents pour décider du moment où la torture doit cesser.

11. Aucune taxe ni imposition ne peut plus être exigée pour les mariages, les successions ou les litiges frontaliers.

12. D’autres plaintes ou revendications peuvent être ajoutées.

(Source : Article Seehaufen sur Wikipédia)

Intéressant ce dernier article. La liste n’est pas exhaustive et peut-être complétée.

La constitution en bandes a une dimension politique ne serait-ce que par la capacité à dépasser les localités sans les abolir, former un territoire pour ensuite se coordonner entre elles jusqu’à adopter un programme commun aux trois bandes qui aura une portée générale pour l’ensemble des soulèvements. Les bandes finiront par avoir pendant un court laps de temps le contrôle d’une vaste zone allant du Rhin (Lac de Constance) au Danube. Elles partageaient une même tendance au « nivellement par le bas » sur les plans économique, social et des libertés. Bien entendu, en face, la coordination existait aussi. L’organisation en bandes préfigure une nouvelle forme de territorialisation qui rompt avec les anciennes relations de dépendances, de sujet à seigneur, de l’homme du commun.

« Caractéristique du soulèvement en janvier et février 1525, est son caractère supra territorial. Des paysans dépendants de différentes autorités se sont rassemblés. Des villages et non plus les sujets d’un seul seigneur se sont soulevés. C’est une novation dans la mesure où les révoltes antérieures n’ont pas rompu le cadre de référence étroit de l’assujettissement [à une autorité de référence qu’elle soir laïque ou ecclésiastique]. »

(Peter Blickle : Die Revolution von 1525. Oldenburg Verlag München. 2004. p. 144)

Bien des revendications reposaient sur un retour du droit ancien, pour autant qu’il était codifié, rompu ou poussé à l’hubris par les seigneurs laïcs ou cléricaux. « Résister » sur la base d’un droit ancien n’était plus suffisant. Il manquait le projet d’un droit nouveau. La dynamique de la constitution concomitante des trois bandes et leurs échanges et interactions conduiront à y trouver une réponse et à la rédaction des fameux XII articles à Memmingen que les insurgés feront leurs.

Entre temps, le 24 février, à Pavie, l’empereur Charles Quint remporte la bataille et le roi François 1er est fait prisonnier, ce qui libère les hommes de guerre. Les princes et les lansquenets mercenaires retourneront au pays pour une autre guerre y compris du côté français et du très catholique duc Antoine de Lorraine qui, épaulé par les troupes de Claude de Guise, entreprend en mai 1525 une croisade de revanche contre les insurgés alsaciens.

A suivre : les XII articles de Memmingen

Follow

Follow

Vielen Dank für die aufschlussreichen Texte, die sich mir glücklicherweise durch die inzwischen zumutbare automatische Übersetzung erschließen.

Besonderen Dank für den Hinweis auf J.P. Sorg, dessen Beitrag zum Blau ich dort kommentiert habe!