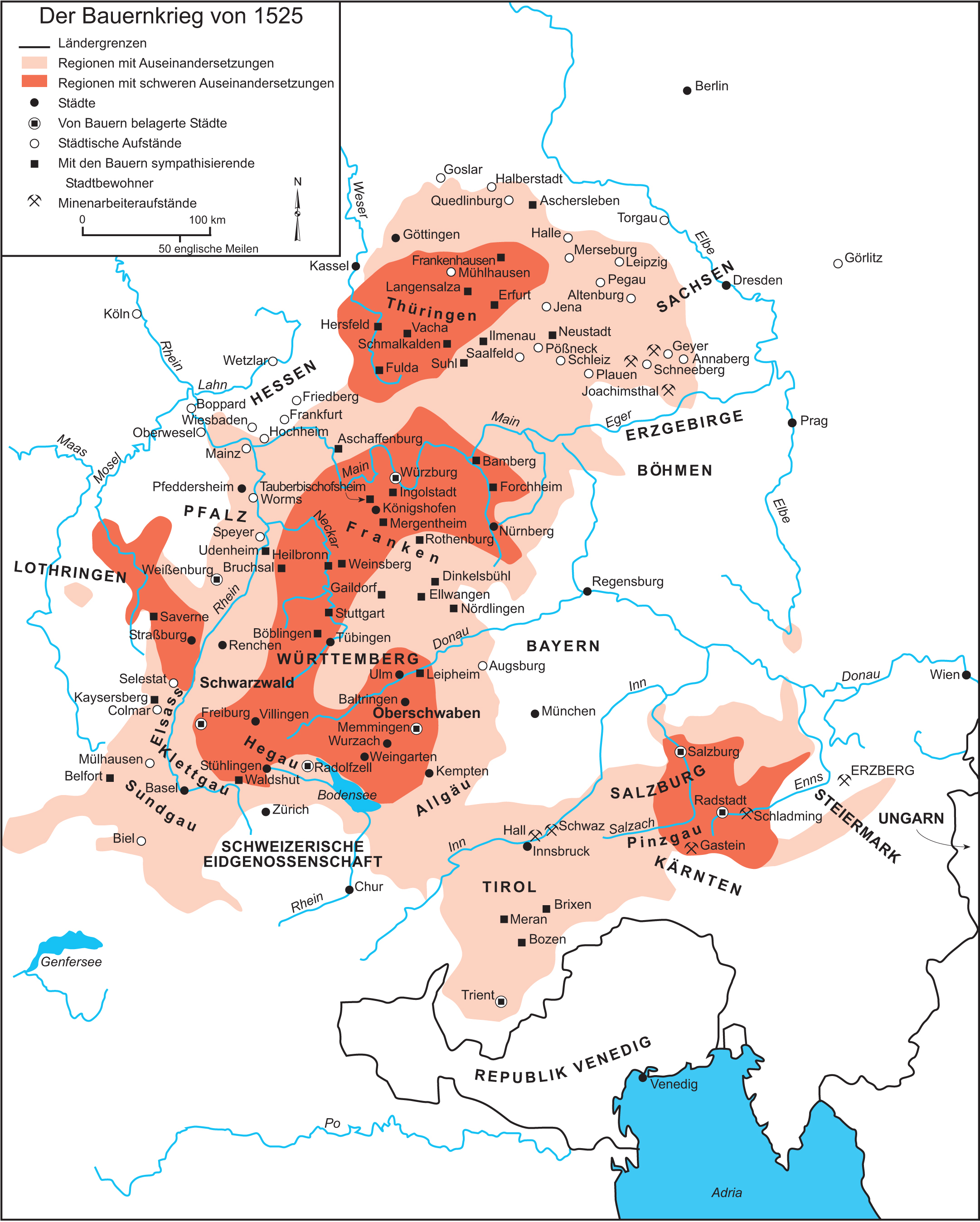

Carte des zones les plus conflictuelles, en foncé, de la « Guerre des paysans » en 1525 (Source)

« L’archiduc Ferdinand d’Autriche voulait l’asservissement sans condition des paysans. Georg Truchsess von Waldburg fut nommé par lui commandant en chef et somma le 15 février la bande de Hegau de se soumettre, leur écrivant : si vous le ne faites, je vous traiterai comme des criminels attentant à l’ordre public de l’empire. Par ces mots, les maîtres, avant même que le soulèvement ne prit un tournant violent, dictaient la manière de le nommer : guerre ».

(Peter Blickle : Die Revolution von 1525. Oldenburg Verlag München. 2004. p. 3-4)

A partir de cette assimilation de la révolte à une atteinte violente à l’ordre public (Landfriedensbruch), une accusation jusqu’ici réservée à la noblesse, c’est celle-ci qui définit le terme de la conflictualité, à savoir que ce sera la guerre. Et, toute offre de négociation allait s’avérer une tromperie pour gagner le temps de consolider l’armée des princes. A l’époque il n’y avait pas d’armée permanente, il fallait la recruter. Cela présentait quelques difficultés et coûtait cher. Comme je l’ai déjà signalé, une partie des guerriers mercenaires était encore occupée à Pavie. Après la victoire de Charles Quint sur François 1er, le 24 février 1525, la guerre extérieure deviendra une guerre intérieure contre les insurgés. Pendant que les délégués des bandes paysannes délibèrent à Memmingen, l’armée de Georg Truchsess von Waldburg commandant les troupes féodales de la Ligue Souabe, disposait de 1 892 cavaliers et de 11 258 fantassins. Il manquait à cette guerre voulue et annoncée un prétexte pour entrer en action. Il fallait en outre vaincre les réticences des lansquenets peu enclins à faire la guerre à la paysannerie dont ils étaient issus eux-mêmes. Truchsess opte pour une rhétorique de renversement de l’argumentation des rebelles (déjà !) – l’ordre féodal est de droit divin, blabla – et les prévient de la dévalorisation de leur réputation sur le marché du mercenariat. Il laisse à ses soldats le choix de partir ou de rester. Un bon nombre quitte le navire. Celui qui restait, écrit Peter Blickle

« était convaincu de son service guerrier, avait besoin de la solde, cherchait le butin ou était addict au champ de bataille. Le plaisir de tuer, brûler et piller est attesté pour l’époque »

La troupe princière part en direction de Ulm vers le territoire occupé par les bandes de Haute Souabe. Lorsque le 27 mars, le premier château, une dépendance de l’Abbaye de Salem, est en flammes à Schemmerberg à 26 km au sud ouest d’Ulm, se réalise ce que l’on peut appeler

« une prophétie autoréalisatrice : l’avancée des soldats de Truchsess poussera les paysans vers l’usage de la violence que l’armée devait réprimer »

(Christian Pantle : Der Bauernkrieg. Deutschlands grosser Volksaufstand. Propyläen Verlag 2024. p.80).

La première bataille de la « Guerre des paysans »

Direction Leipheim, qui appartenait à la ville d’Ulm, ville d’Empire, où aura lieu la première grande bataille de la « guerre des paysans », le 4 avril 1525. Une bande de quelque 4 000 hommes, issus d’une centaine de villages des environs s’était formée et s’était dangereusement rapprochée du centre opérationnel de la Ligue souabe. Les habitants de Leipheim s’étaient solidarisés avec les paysans.

Lors de la bataille, les désormais 5 à 6 000 lansquenets et 1800 cavaliers de l’armée de Truchess ne feront pas de quartier. Pas de prisonniers. Ceux qui n’ont pas été directement transpercés dans leur fuite, seront poussés et se noieront dans le Danube. Truchsess parlera lui-même d’un millier de morts côté paysans, ce qui est semble-t-il une estimation basse. Et concerne la bataille principale. Elle ne tient pas compte de ceux qui périront sous les coups d’autres détachements envoyés à leur poursuite dans des affrontements connexes.

« Ce n’était pas l’affrontement de deux armées mais une sanglante chasse à l’homme, pas une bataille mais une boucherie ».(Christian Pantle :oc p.82).

Au point de fortement troubler les lansquenets. 1500 d’entre eux déserteront discrètement. Les autres se mirent en grève devant l’interdiction qui leur était faite de piller la ville de Leipheim. En compensation, ils réclamaient un mois de solde en prime qu’ils finirent par obtenir après une semaine d’arrêt de travail.

Les habitants de la ville furent condamnés à de lourdes amendes et les femmes forcées pendant 30 ans de porter sur leurs habits l’emblème de la ville d’Ulm, les faisant apparaître « comme si elles étaient des prostituées ».

« Le catholique conservateur et adversaire de Luther, Johannes Cochläus, fut particulièrement horrifié par les femmes qui s’étaient jointes au mouvement et qu’il considérait comme coupables. Il croyait qu’elles étaient plus déterminées à suivre les prédicateurs et considérait que les femmes de Leipheim furent punies avec raison à porter sur leurs habits le blason de la ville d’Ulm parce qu’elles avaient été tellement luthériennes qu’elles avaient poussé et excité leurs hommes à se soulever. Comme, dans de nombreuse villes, les femmes dans les bordels étaient identifiées par un insigne sur leurs habits, les habitantes de Leipheim avec leur blason de la ville d’Ulm apparaissaient comme des prostituées ».

( Lyndal Roper : Für die Freiheit. Der Bauerkrieg 1525. S.Fischer. P.374)

Le Traité de Weingarten

A Weingarten, se déroule un épisode singulier sur lequel les historiens s’interrogent jusqu’à aujourd’hui.

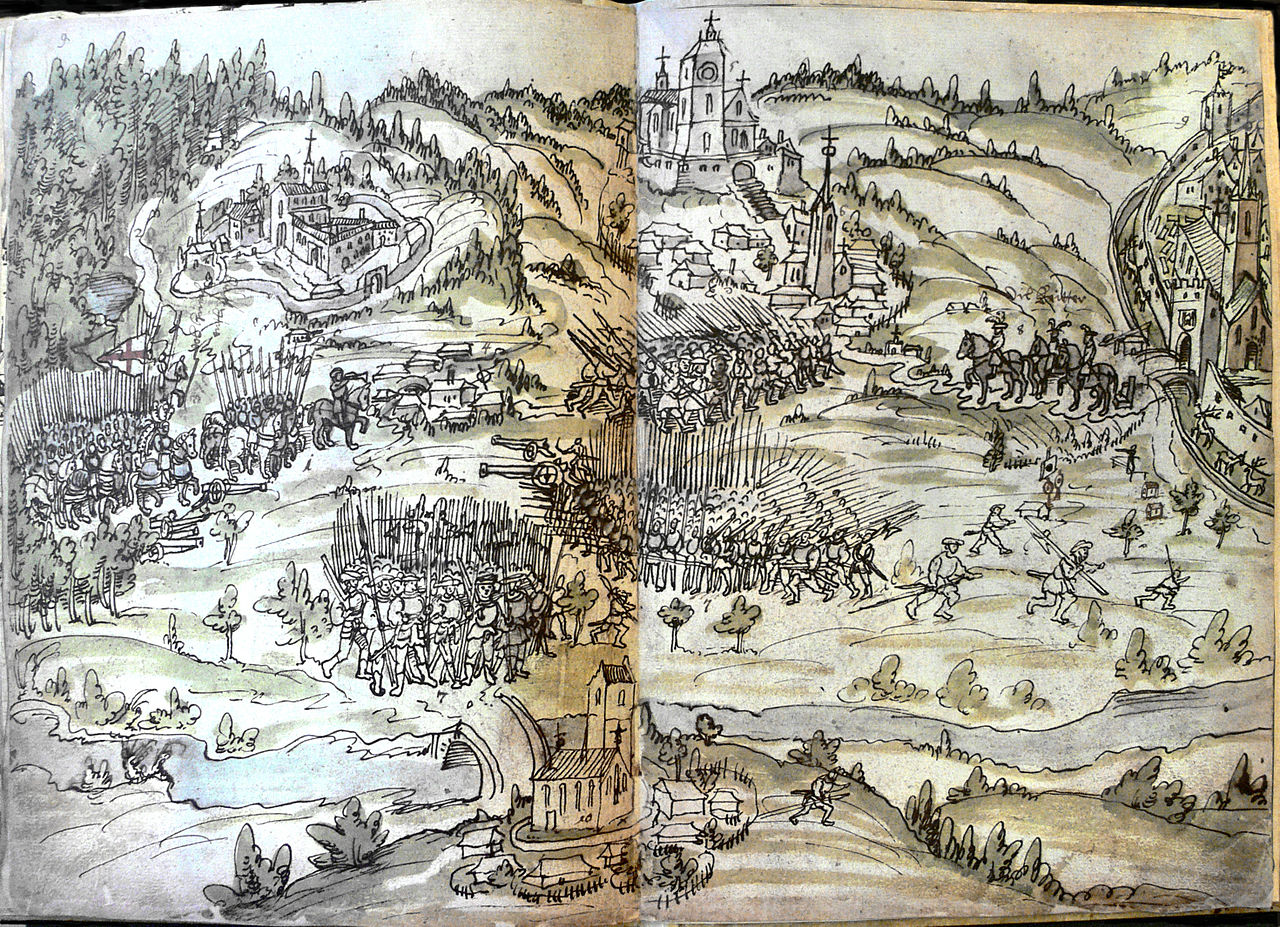

Une sorte de vue d’oiseau du champ de bataille devant Weingarten. Dessin à la plume d’un auteur inconnu, extrait de la chronique illustrée sur la « guerre des paysans » de l’Abbé Murer. Fürstlich Waldburg-Zeil’sches Gesamtarchiv, Schoss Zeil, ZA Ms 54. Seiten 34–35

Le dessin informe de la disposition des armées devant Weingarten. A gauche, l’armée de la Ligue souabe (drapeau blanc + croix rouge). Au milieu, l’armée paysanne avec deux canons. En haut, l’Abbaye de Weingarten dont l’escalier conduit à la ville. A droite, à cheval, la délégation de négociateurs venue de Ravensburg.

Après avoir bataillé contre ses propres sujets avec moins de hargne pour préserver son propre capital humain, Truchsess se retrouve à Gaisbeuren face à la bande du lac de Constance, une troupe numériquement supérieure à la sienne et dotée d’artillerie. Qui plus est, particulièrement bien positionnée. Pour les en déloger, Truchsess envoie quelques agents mettre le feu à la ville. La troupe du Lac se retire à Weingarten près de Ravensburg. Les insurgés, qui non seulement disposaient d’un nombre important de mercenaires libérés de Pavie, s’était encore renforcés et attendaient d’autres soutiens. Partout dans les villages, les cloches avaient sonné la mobilisation. Et la bande se trouve en nombre deux à trois fois supérieur. Soucieux de préserver une armée qu’il sait risquer d’affaiblir et d’être requise ailleurs devant la multiplication des soulèvements, il soumet un projet de traité qui sera ratifié par la Bande du lac. Cette dernière, si elle refuse d’être désarmée accepte de se disperser.

Le contenu du traité signé le 22 avril 1525 est

« même avec une lecture bienveillante étonnamment unilatéral »,

écrit Gerd Schwerhoff (Der Bauernkrieg. Geschichte einer Wilden Handlung. C.H.Beck. p. 186). Il tient plus d’un diktat de vainqueur que d’un accord entre deux parties. La bande du Lac devait rentrer chez elle, se soumettre à l’ordre féodal et obtenait qu’un tribunal arbitral dont ils feraient partie et composé de représentants de ville neutres examinerait les doléances de chaque village. Il leur était promis que les jugements seraient appliqués. Pouvaient-ils penser qu’avec cet article leurs revendications seraient acceptées ? Bien entendu cette dimension du Traité sera vite oubliée.

Cette reddition sans bataille interroge sur ses raisons.

Le jugement le plus sévère est sans doute celui de Friedrich Engels :

« La ruse du sénéchal [Truchsess] le sauva d’une défaite certaine. S’il n’avait pas réussi à séduire les paysans faibles, bornés, en grande partie déjà démoralisés, ainsi que leurs chefs pour la plupart incapables, timides et corruptibles, il eut été enfermé, avec sa petite armée, entre quatre colonnes, fortes d’au moins 25 à 30 000 hommes, et irrémédiablement perdu. Mais l’étroitesse bornée de ses adversaires, toujours inévitable chez les masses paysannes, lui permit de leur échapper précisément au moment où ils pouvaient d’un seul coup mettre fin à la guerre du moins en Souabe et en Franconie. Les paysans du Lac observèrent l’accord dans lequel, bien entendu, ils étaient finalement bernés avec tant de scrupule qu’ils prirent plus tard les armes contre leurs propres alliés, les hommes du Hegau. Quant à ceux de l’Allgäu, entraînés dans la trahison par leurs chefs, ils le répudièrent certes aussitôt, mais le sénéchal était déjà hors de danger. ».

(Friedrich Engels : La guerre des paysans en Allemagne [en allemand der deutsche Bauerkrieg]. Editions sociales. 2021. Traduction Emile Bottigelli en 1974. p.176- 177.)

Difficile sinon impossible de se mettre à la place des insurgés et d’en juger avec quelques siècles d’écart. L’on peut toutefois faire observer qu’une supériorité numérique n’était pas un gage de réussite et que la bande du Lac a sauvé sa peau devant des pertes certaines même en cas de victoire. Tous les insurgés n’adhéreront pas au Traité, les bandes seront dispersées mais la « guerre des paysans » continuera. Il y eut aussi, au dix-neuvième siècle, l’accusation de traîtrise. Le dirigeant de la Bande du lac Dietrich Hurlewagen, un propriétaire terrien (Junker) fut qualifié de Judas. Et Eitelhans Ziegelmüller fut soupçonné également pour avoir fait trop rapidement carrière.

L’on oublie trop que les bandes insurgées ne s’étaient pas constituées pour faire la guerre mais d’une part pour se défendre et d’autre part pour établir un rapport de force afin d’obtenir une autre justice que la justice féodale caractérisée par l’absence de libertés, le servage, les impôts toujours plus lourds.

« L’abandon sans combat de positions stratégiques de supériorité par ceux du Lac de Constance et de l’Allgäu sont moins le signe d’une lâcheté – si les paysans avaient été lâches, il n’y aurait jamais eu de soulèvement – que d’un manque d’assurance [Unsicherheit]. Le manque d’assurance était en quelque sorte installé dans les formes d’organisation et dans les conceptions constitutionnelles qui en étaient issues. En raison de leur principe démocratique, [celles-ci] alourdissaient les décisions militaires rapides et maintenaient en discussion le degré de radicalité : il n’y eu pratiquement jamais en 1525 de définition admise sur la portée du Droit divin comme base de légitimation pour la violence. Cela est prouvé par le fait qu’il ne saurait être question d’atrocités commises contre les personnes de la part des paysans […]. S’il fallait chercher des responsabilités, elles se trouveraient chez les réformateurs et la bourgeoisie car ils ont refusé de donner une épée à la révolution, et se sont engagés dans des compromis qui n’avaient pas lieu d’être : les Schapeler, Lotzer [rédacteurs des XII articles] Zell, Bucer, Capiton [trois réformateurs], Hipler et Weigandt ont semé ce qu’ils ne voulaient pas récolter »

(Peter Blickle : Die Revolution von 1525. Oldenbourg Verlag. 2004. p.212)

En d’autres termes, si la question du degré de violence n’a jamais été tranchée du côté des insurgés, elle l’a, par contre, été du côté des féodaux sans pitié et sans vergogne. Cela sans même parler de la violence institutionnelle et symbolique de l’ordre féodal lui-même. Les insurgés, s’ils s’en prenaient aux biens du clergé et des seigneurs considérant non sans raison que se trouvait là le fruit de leur travail, brûlaient des archives où était codifié le droit ancien qu’on leur opposait, ne s’en prenaient pas aux personnes. Ce qui peut apparaître comme une figure d’ exception, l’exécution d’une quinzaine de nobles à Weinsberg mérite d’être examiné avec attention tant ce qu’il s’est passé là a été, jusqu’à aujourd’hui, instrumentalisé par la propagande féodale.

Un petit point chronologique d’abord : le Traité de Weingarten a été conclu le 22 avril 1525. Revenons quelques jours en arrière, et vers le nord-est, en Franconie début avril de cette même année.

Weinsberg

Le comte Ludwig von Helfenstein, un favori de Ferdinand d’Autriche, était bailli supérieur des possessions autrichiennes dans le Württemberg et se caractérisait par un puissant mépris envers les paysans. Son siège était une ville de 1 500 habitants, Weinsberg. Le comte âgé de 31 ans allait, par une série d’actes arrogants et prétentieux, provoquer un événement qui allait lui coûter la vie. Pour parer aux troubles à venir, il se rendit début avril à Stuttgart, capitale des possessions habsbourgeoises, pour chercher des renforts lui permettant de défendre sa ville. Il obtient 16 chevaliers et 60 hommes armés. Sur le chemin du retour, il trucida, semble-t-il, chaque paysan qui avait eu le malheur de croiser son chemin. Quoique à 60 soldats contre 6000 insurgés de la bande de la vallée du Neckar et de l’Odenwald, il continue de les provoquer. Non seulement il fait tirer sur la bande insurgée qui ne faisait que passer et en en exécutant les traînards mais il les prévient par lettre qu’il brûlera fermes et villages de ceux qui ne rentreraient pas chez eux. La bande qui avait déjà dépassé Weinsberg, délibère à 6 kilomètres de là, à Neckarsulm, et décide de faire demi-tour. Elle envoie deux émissaires demandant à la ville de se rendre ou du moins à faire partir les femmes et les enfants. En réponse, le bras droit du comte, le chevalier Dietrich von Weiler, leur répond très chrétiennement par … un tir d’arquebuse. Nous sommes le dimanche de Pâques, 16 avril 1525. En deux heures les paysans avaient conquis la ville. Le comte et une quinzaine de ses soldats sont fait prisonniers. Ils sont conduits à l’extérieur dans un cercle de paysans qui tiennent tribunal. En soi un sacrilège. Le monde à l’envers : jusqu’ici il n’y avait que les nobles pour juger les paysans. Ici, c’est l’inverse. Ils sont condamnés à un passage par les piques, un châtiment qui conduisait à la mort. Là encore, un renversement : Les paysans retournent contre les nobles un rituel punitif du droit de la guerre féodal jusqu’ici réservé aux lansquenets. Le passage par les piques consistait à faire passer le condamné entre deux rangs de soldats armés de lances avec lesquelles ils le frappent. 16 nobles périront ainsi. Le femme du comte von Helfenstein et son fils seront conduits, en charrette, en sécurité à Heilbronn. Une telle action est unique. Elle ne se reproduira nulle part pendant la « guerre des paysans »

Un mois plus tard, les habitants se verront infliger un châtiment collectif : la ville est brûlée par la troupe de la Ligue souabe et déchue de ses droits urbains. Le meneur de la bande Jäcklein Rohrbach sera arrêté plus tard, après la défaite paysanne de Böblingen et, sur ordre de Jörg Truchsess von Waldburg, brûlé vif.

Dessin à la plume colorisé de l’exécution du chef insurgé Jäcklein Rohrbach, le 20 ou 21 mai 1525. Extrait de la chronique de Peter Harer sur la « guerre des paysans » [Badische Landesbibliothek Karlsruhe Cod. K 2476, 129R]

A partir de Pâques 1525, débute une nouvelle vague d’insurrection. Elle commence en Alsace par la prise de l’abbaye d’Altorf. En l’espace d’une semaine toute l’Alsace du nord au sud se soulève. J’y reviendrai. En même temps le mouvement atteint Stuttgart, la capitale du comté du Württemberg qui sera aux mains de 6 000 insurgés. Ils y formeront et feront fonctionner de facto une sorte de gouvernement parallèle, l’ancien ayant fui dès le lundi de Pâques à Tübingen.

Je ne peux citer tous les événements de cette période. Mais un passage par la Thuringe où le soulèvement se développe, fin avril, début mai, s’impose encore. Nous nous y rendrons avec le prochain article.

Combien étaient-ils ?

Une tentative d’estimation du nombre global des insurgés peut être faite à partir de décomptes réalisés sous forme de tableau par deux historiens militaires de la RDA, rapporte Christian Pantle dans son livre cité. Ils arrivent à une estimation de 200 000 insurgés, ce qui est une fourchette basse ne serait-ce que parce que n’y figurent pas les bandes de Salzburg et du Tyrol. L’addition des bandes n’est pas facile dans la mesure où elles se réunissaient et se séparaient constamment et qu’elles pratiquaient un système de rotation entre ceux qui restaient aux champs et ceux qui portaient les armes. De son côté, l’historien et archiviste Hans-Martin Maurer estime, pour le territoire de l’actuel Baden-Württemberg, de 60 à 70 % le pourcentage de population en âge de participer s’étant engagé personnellement dans l’insurrection, c’est à dire sans compter les sympathisants.

Une « guerre » asymétrique

Du point de vue de l’historien militaire, malgré la supériorité en nombre des bandes insurgées et leur bonne organisation, cette « guerre » était profondément « asymétrique » :

« L’affrontement militaire entre les bandes paysannes et les mobilisations guerrières des seigneurs territoriaux était marqué par une profonde asymétrie. Les bandes paysannes étaient certes supérieures en nombre, elles s’orientaient dans leur organisation sur les lansquenets, pouvaient compter dans leurs rangs sur des mercenaires professionnels, et même en partie sur des chefs militaires expérimentés, disposaient même de capacités de feu importantes, elles étaient cependant clairement inférieures aux mobilisations professionnelles. Car la victoire dans la bataille reposait avant tout sur la cohésion et la coordination des forces et c’est précisément sur ce plan que les paysans accusaient les plus grands déficits. Leur armement très disparate ne permettait pas la formation de groupes de combat compacts avec lesquels l’on pouvait le mieux contrer les assauts d’infanterie et de cavalerie. Pour cette raison et par le manque de feu coordonné, il était difficile de tenir tête à la cavalerie adverse »

(Matthias Rogg : Militärische auseinandersetzungen in Freyheyt, Katalog zur Thüringer Landesaustellug in den Mühlhauser Museen. Michael Imhof Verlag. p. 245)

Les épisodes suivants de cette guerre des seigneurs contre les paysans, se dérouleront pour ne citer que les principaux, presque simultanément à la mi-mai, à Böblingen (Duché du Württemberg), Frankenhausen (Thüringe) et Saverne (Alsace), faisant en tout entre 75 et 100 000 morts.

Prochain article : Allons à Mühlhausen

Merci encore pour votre souci documentaire et votre persévérance à rendre compte de ces évènements dont, à vous lire, on saisit de mieux en mieux la dimension historique, sociologique et dramatiquement humaine.