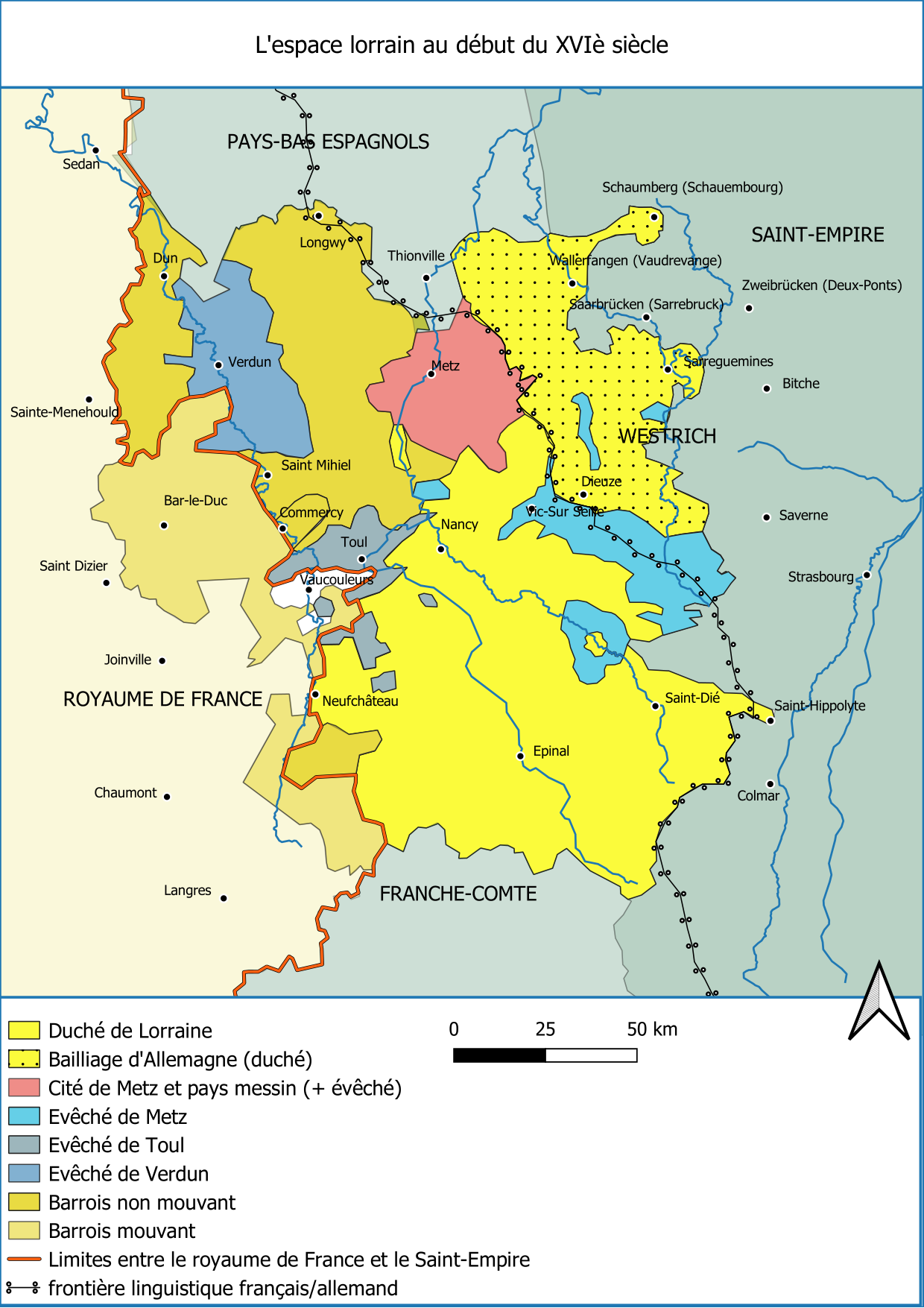

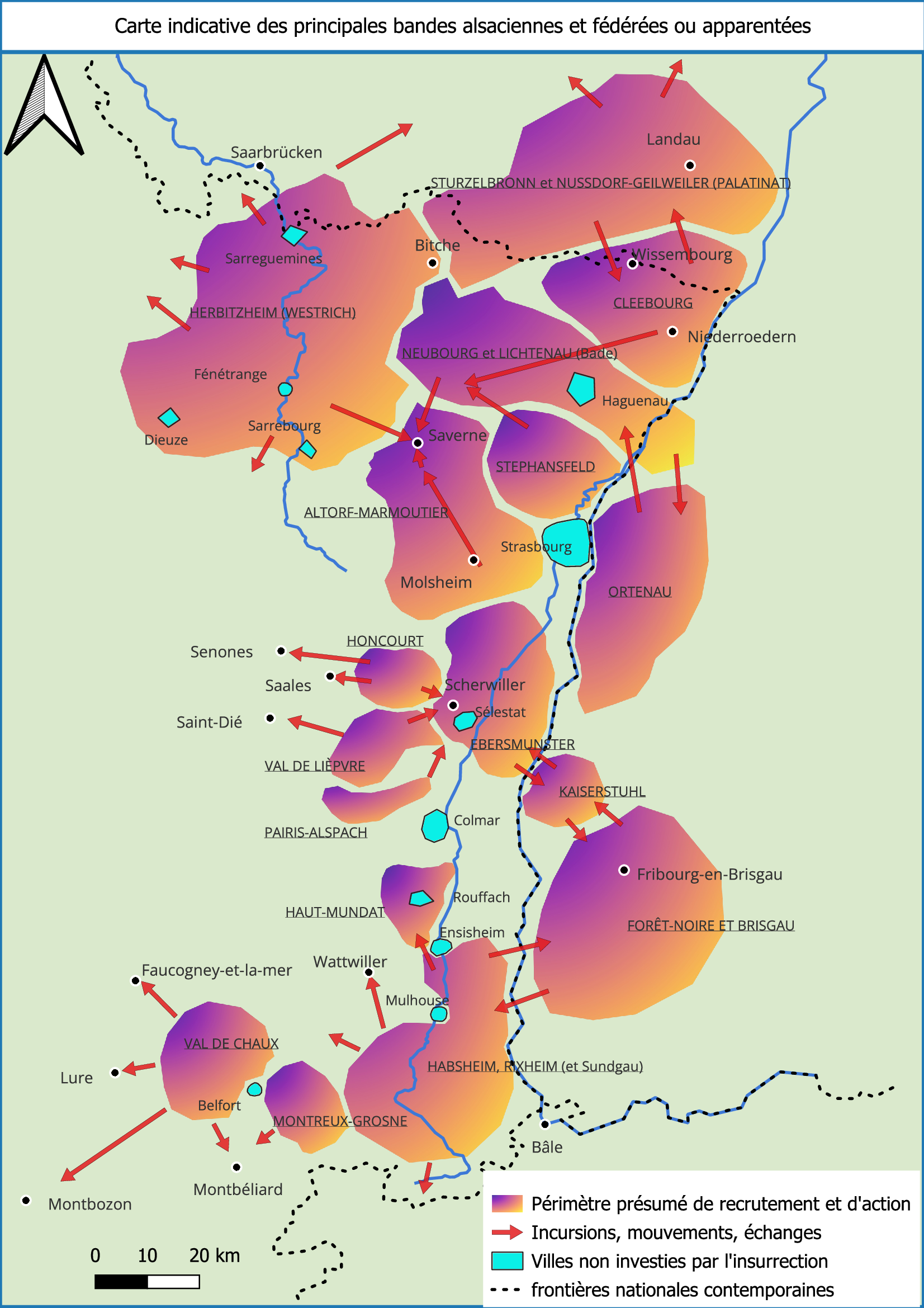

Nous voici revenus en Alsace où tout a commencé avec les révoltes du Bundschuh. L’insurrection déborde quelque peu ce territoire puisque les événement se déroulent non seulement de part et d’autre du Rhin mais s’étendent des Vosges et du plateau lorrain au Jura.

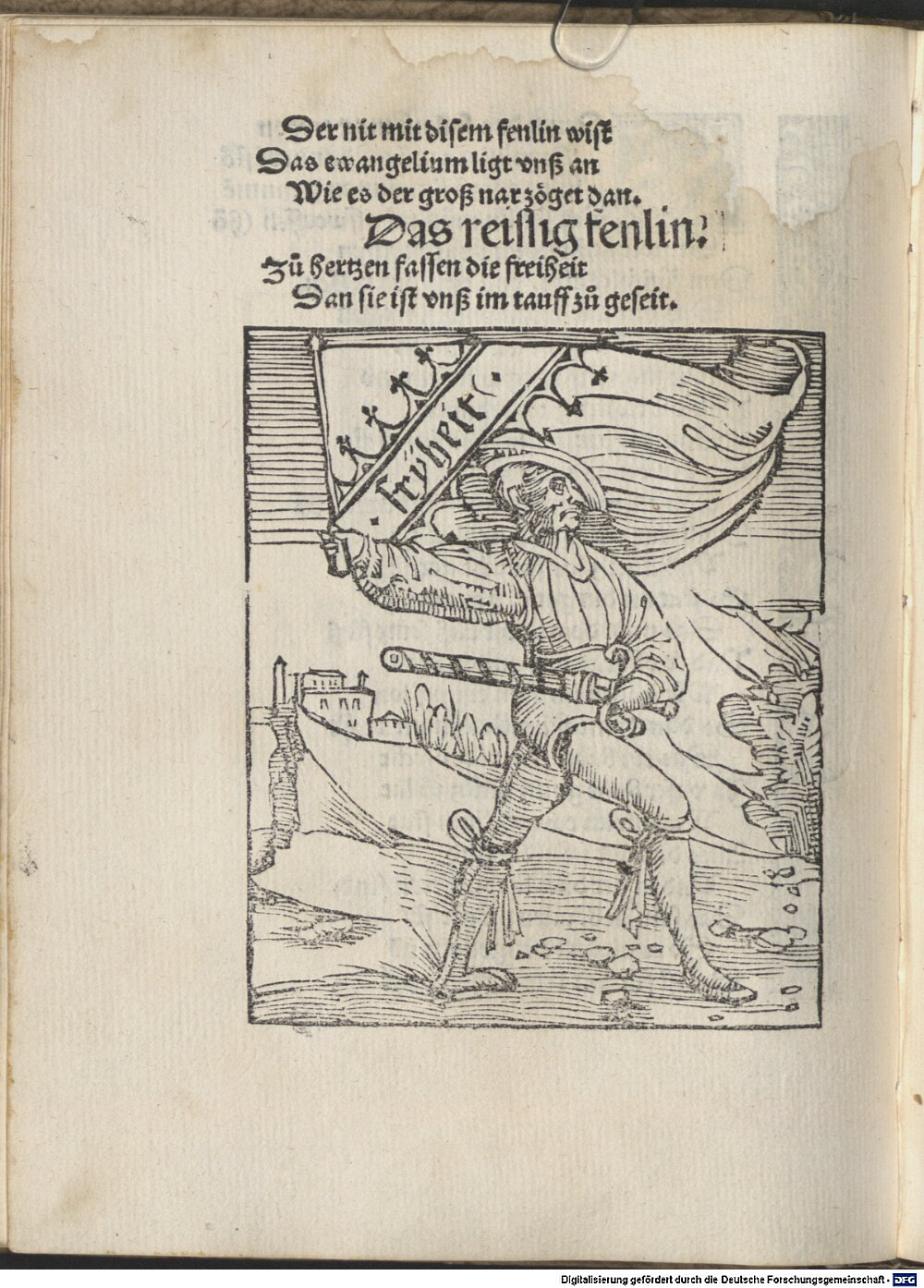

Gravure sur bois extraite du livre polémique de Thomas Murner Von dem grossen Lutherischen Narren (Du grand fou luthérien). Elle voulait montrer Martin Luther en dirigeant de la lutte armée. Strasbourg. 1522. Source : Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung, alter Bestand

Pâques 1525 en Alsace

« L’explosion a lieu entre le dimanche de Pâques et le dimanche de Quasimodo. En huit jours à peine, elle s’étend sur une distance de 200 kilomètres du nord au sud et pour ainsi dire sur les deux rives du Rhin. Le choix de la semaine pascale n’est pas indifférent : c’est un symbole.»

(Georges Bischoff : La guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh. La Nuée Bleue. 2010. p.125)

Le symbole est bien entendu celui de la résurrection. Les insurgés sauront profiter des fêtes, processions religieuses et rencontres paroissiales qui marquent la fin du carême. Le foyer du soulèvement et son début se situent à Altdof, son centre politique est Molsheim. Et la fin, dans le Sundgau (Sud-Alsace) en septembre 2025. Pendant six mois, la Landschaft, le pays commun sera aux mains des hommes du commun.

A la différence de ce qu’il se passait sur la rive droite du Rhin et dans les autres parties de l’empire germanique, en Alsace, il y n’eut pas d’attaques de châteaux. La cible principale est cléricale. Fin avril ou début mai, toutes les maisons religieuses ont été visitées. Si « la thématique dionysiaque qui associe fête et révolte est à l’œuvre chaque fois », – « Allons boire le vin du curé »-, les maisons religieuses, surtout les plus riches et les plus spacieuses, sont des objectifs stratégiques par leur capacité à devenir des camps militaires. (Cf : article bandes dans le Dictionnaire de la guerre des paysans).

« Depuis Altdorf et Marmoutier, Erasme Gerber dirige un mouvement unitaire qui n’a pas d’équivalent dans le reste de l’Allemagne où l’on assiste plutôt à un enchaînement d’insurrections sporadiques » (Bischoff. oc. p.147)

Altorf dans la vallée de la Bruche. Le jour de Pâques 1525, environ 400 insurgés s’emparent de l’abbaye bénédictine, de ses tonneaux, sacs de céréales et objets qu’elle contient. Une partie sera vendue et l’autre servira à nourrir ceux qui prendront le nom de bande d’Altorf. Elle grandira rapidement à quelques milliers. A sa tête, un tanneur de Molsheim, Erasme Gerber. Le moncel ou monceau (autre traduction de Haufen) se sépare. Une partie va vers Sélestat, l’autre à Marmoutier où ils sont rejoints par les habitants de la cité. Rapidement, se constitue un vaste réseau de bandes distantes d’une journée de marche les unes des autres, ce qui facilite considérablement la communication entre elles.

La répartition des bandes alsaciennes et au-delà. Source

Une république de conseils

A l’exception du Sundgau où seront élaborés 24 articles, comme on le verra plus loin, elles se rassemblent sur la base des XII articles dont lecture est faite de regroupement en regroupement. Elles se fédéreront solidement. Du 4 au 11 mai, Molsheim accueille les états généraux des insurgés, où sont représentées les bandes d’Altorf, de Neubourg, de Stephansfeld, d’Ittenwiller, de Truttenhausen, d’Ebermunster, auxquels se joignent des représentants des bandes lorraines, celles du Sundgau et d’Oberkirch sur la rive droite du Rhin. À l’issue de la réunion, les treize bandes décrètent la mobilisation générale et proclament le règlement de campagne de la paysannerie (Feldartikel).

« Nulle part ailleurs, la victoire de la paysannerie n’a été aussi grande. Dans son extension la plus large, elle réunit la Sarre et le Jura, la vallée du Doubs et la Forêt noire. Deux cent cinquante kilomètres en diagonale. L’Alsace en est le cœur et, en Alsace, c’est Molsheim qui occupe la place principale.[…] Le peuple des campagnes a réussi à réunir des terres que jamais un prince n’avait si facilement conquises. C’est une révolution. C’est une libération. »( Bischoff. : oc. p. 177

A l’issue des états-généraux de Molsheim, les bandes formeront une sorte de république des conseils qui se dotera d’une direction commune, d’une unité d’action et d’un capitaine général de toutes les bandes, Erasme Gerber, ainsi que d’une Feldordnung, un ensemble d’« articles à jurer lors de l’occupation de villes ou de villages ».

Feldartikel (règlement de campagne)

Il est convenu ceci :

« I. D’assister et de faire observer la parole de Dieu, le saint Évangile, et la justice.

II. Nulle ville ou village ne doit tolérer la présence d’hommes, nobles ou communs, qui soient contre le saint Évangile et croient pouvoir disperser la paysannerie par la force.

III. De partager avec la paysannerie rassemblée l’une et l’autre fortune, en suivant les prescriptions et les interdictions, conformes à l’Évangile, d’être obéissant au commandant en chef et au régent et plus généralement à toute autorité, qui se soumettent à la conception évangélique.

IV. En recevant un ordre écrit ou, si nécessaire, par messager, tous ceux qui ont été désignés et ont prêté serment, doivent, au battement ou à la sonnerie de l’alarme, rejoindre aussitôt avec leurs armes la troupe, afin d’aider à protéger la commune paysannerie (gemein burschaft).

V. Nul ne doit entreprendre contre des gens évangéliques ni rien alléguer méchamment, ni offenser aucun pauvre homme (armen Man), ni rien prendre sans payer.

VI. En ce qui concerne les troupes, de suivre les prescriptions et les interdictions des chefs (obersten) et des régents.

VII. Nul ne doit courir au butin, sans l’accord du chef, et si quelqu’un y est autorisé, il doit le remettre à la troupe commune, contre une récompense.

VIII. Nul ne doit rien vendre sans l’accord du chef.

IX. Toute lettre sans exception, portant le sceau du capitaine et du chef, doit être observée et exécutée.

X. Les capitaines ne doivent rien entreprendre à la dérobée, à l’insu de la troupe ou des régents associés.

XI. Nul ne doit s’aviser d’offenser ou de tromper, en paroles ou en actes, la femme, l’enfant ou la servante d’un pauvre homme. En ce jeudi après le dimanche Jubilate (11 mai) an 25 toutes les troupes assemblées se sont juré de mourir et de vivre ensemble dans le saint Évangile et d’appliquer cela (ces articles) absolument »

(traduction par Alphonse Wollbrett, : La Guerre des Paysans, 1525. Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs. Le livre vient d’âtre réédité.)

La direction est collégiale avec des conseils représentatifs, les états majors utilisent le vocabulaire des armées et s’adjoignent des spécialistes en écriture. L’on pourra parler d’une armée. Un système de rotation hebdomadaire avait été instauré. La troupe était divisée en quatre groupes. Seul l’un d’entre eux était « sous les drapeaux » de la révolte pendant une semaine, les trois autres restaient aux champs. Ce n’était qu’en cas de danger imminent que tout le monde devait être présent. C’est le seul exemple d’une telle capacité d’organisation. Il n’y en aura nulle part ailleurs.

Au même moment, le duc Antoine de Lorraine rassemble son armée pour « une opération militaire spéciale » de retour à l’ordre ancien féodal en Alsace et dans ses autres possessions.

Les événements vus du royaume de France

Versoris Nicolas, « Livre de raison de Me Nicolas Versoris, avocat au Parlement de Paris (1519-1530) », in Gustave Fagniez (éd.), Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. XII, Paris, Honoré Champion, 1885.

Résumé du texte ci-dessus : Peu après l’emprisonnement du roi de France, le 24 févier 1525 à Pavie, un grand nombre de hauts-allemands, alléguent que tous les biens étaient communs, que les hommes étaient égaux et qu’ils ne voulaient reconnaître aucun seigneur excepté l’empereur. C’est la perception que l’on a des événements du côté du royaume de France. Outre son caractère séditieux antiféodal, l’on semble y voir surtout que les paysans sont derrière l’empereur alors que le royaume de France est affaibli.

L’« opération militaire spéciale » du duc de Lorraine

En quoi cela concerne-t-il le duc de Lorraine ? Ou dit autrement : de quoi je me mêle ? Il y a d’une part ses possessions sur le versant oriental des Vosges, la ville de Saint Hippolyte et le val de Lièpvre, une partie de la marche de Marmoutier, ainsi que le baillage d’Allemagne. Cette expression désigne les possessions germanophones du duché de Lorraine. Il a, d’autre part, des vassaux et est le protecteur de maisons religieuses qui ont des possessions en Alsace et en Sarre, notamment l’abbaye de Herbitzheim dans le Westrich que s’approprient les insurgés le 20 avril 1525 et les Antonins d’Issenheim dont le supérieur est l’abbé de Saint Chamond, abbé général des Antonins, « l’homme qui tire les ficelles du duché »(G. Bischoff). L’abbé avait été chargé par le pape « d’endiguer les progrès de l’hérésie en Lorraine et dans les régions voisines ». Il considérait « les retombées temporelles du mouvement comme aussi graves que ses positions doctrinales ». D’autant que de nombreux sujets du duc prennent parti pour l’insurrection.

La perception de la menace par Antoine de Lorraine est double. Si ce dévot, qui se veut gardien du dogme, y voit une subversion diabolique, il y a par ailleurs une réminiscence du conflit entre le royaume de France et l’empire romain germanique, en l’occurrence l’idée d’une ouverture par l’empereur Charles Quint d’un second front face au duché de Lorraine comme ce fut le cas en 1516, après Marignan. Il faut préciser ici que, du côté des insurgés, s’ils refusaient la soumission aux princes et aux évêques, ils reconnaissaient l’autorité de l’empereur.

Sur le premier point, le duc s’était déjà montré déterminé par un édit d’interdiction des thèses luthériennes en 1523. En janvier 1525, le moine réformateur Jean Châtelain est condamné au bûcher à Vic-sur-Seille (Moselle). Wolfgang Schuch, le curé « luthéranisant » de Saint-Hippolyte, subit un sort identique à Nancy.

Mais ses moyens sont limités. Aussi fait-il appel à son frère Claude de Lorraine, duc de Guise, gouverneur de Champagne et de Brie. Ce dernier, outrepassant les ordres de la régente Louise de Savoie – François 1er est prisonnier en Espagne – qui l’avait chargé du contrôle de la Meuse et des routes vers les Pays-Bas autour de Mézières, mobilise ses troupes et rejoint les forces ducales. L’apport est conséquent : 10 400 soldats aguerris.

« A l’instant même où les forces d’Antoine de Lorraine se rassemblent à Vic-sur-Seille [entre le 7 et le 12 mai] et convergent vers Sarrebourg [le 13], les paysans alsaciens sont les maîtres de l’Alsace. Seules les villes importantes ne leur ont pas encore cédé mais elles sont décidées à négocier : c’est le cas pour Strasbourg, Colmar et Bâle » (Bischoff : oc. p.190)

L’« horrible spectacle » de Lupstein

Le premier affrontement aura lieu à Lupstein, le 16 mai, où se trouvaient environ 4 000 hommes de la bande de Cleebourg qui avaient installé un fort de chariots ou camp mobile (Wagenburg). Nous sommes à une dizaine de kilomètres à l’est de Saverne, elle même occupée par les insurgés qui y seront assiégés. L’hagiographe et secrétaire du duc de Lorraine, présent à ses côtés, fait le sinistre bilan de la tuerie dont il attribue la responsabilité à « un seul homme » : Martin Luther.

« Il y avait cinq à six mille morts. C’étaient des gens du peuple qui s’étaient réfugiés dans les maisons du village et qui avaient péri brûlés vifs. Le massacre fut très cruel. Le sang mélangé à l’eau de pluie coulait dans les ruelles du village : c’était un horrible spectacle. Voilà ce qui arrive à cause de l’ambition et de la convoitise d’un seul homme. Et, pour le faire accepter, ce sale hérétique infâme compose des traités qui encouragent la noblesse à réprimer le pauvre peuple corrompu par ses coupables désirs. La victoire fut acquise avec panache sans grand perte […] C’était un miracle de Dieu qui montrait ainsi qu’Il les avait aidés au moment où ils hésitaient »

(Nicolas Volcyr de Sérouville : L’histoire et recueil de la triomphante et glorieuse victoire obtenue contre les séduits et abusés luthériens mécréants du pays d’Alsace et autres par le très haut et très puissant prince et seigneur Antoine en défendant la foi catholique, notre mère l’Église, et vraie noblesse, à l’utilité et profit de la chose publique. Publié en 1526. Transposé en français moderne par Alain-Julien Surdel. La Nuée Bleue. 2018. p.148)

Le massacre de Saverne

La bataille de Saverne. Gravure sur bois extraite du livre cité de Nicolas Volcyr de Sérouville. 1526

Saverne est « le centre administratif d’une vaste seigneurie épiscopale dont le maître est l’un des personnages les plus puissants d’Alsace : l’évêque de Strasbourg ». C’est la gardienne du col contrôlant le passage de la Lorraine à la plaine d’Alsace. Ville fortifiée donc qui, pour cette raison, intéresse les insurgés qui y ont convergé. Ils ont des partisans dans la cité qui laisse entrer un millier des leurs, le 13 mai. Erasme Gerber y arrive et organise la ville en posture défensive tout en établissant deux camps à proximité formés de plusieurs milliers d’hommes. L’armée ducale forte de 12 000 soldats arrive le lendemain aux portes de Saverne puis en fait le siège alors que son avant-garde s’en prend à ceux qui sont cantonnés hors les murs. « L’empoignade est terrible et provoque le repli des paysans à l’intérieur des remparts ». Gerber cherche la médiation de la Ville de Strasbourg « certes neutre mais marquant une certaine complaisance pour le duc de Lorraine, son fidèle allié depuis les guerres de Bourgogne ». Le 16 mai, a lieu le massacre de Lupstein évoqué plus haut annonçant que la bataille sera sanglante. Saverne se rend. Les insurgés quittent la ville sans arme avec un bâton blanc en signe de soumission. Un soudard lorrain tente d’arracher la bourse à un paysan. Une mêlée s’en suit déclenchant un massacre. Pour échapper à la tuerie les paysans refluent vers la ville mais ne parviennent pas à bloquer la porte. Les soldats du corps expéditionnaire tuent sans discernement, d’abord à l’extérieur de la ville, puis dans les rues et les maisons. Le massacre esr d’une ampleur sans précédent. Érasme Gerber est capturé, et pendu dans la foulée, en compagnie de Peter Hall, l’un des dirigeants de la bande de Herbitzheim. Le chiffre de 16 000 morts s’est imposé. A cela s’ajoute quelque 6000 prisonniers dont une partie est emmenée en Lorraine mais la plupart sera lourdement rançonnée pour être libérée.

(Source pour ce paragraphe, Daniel Peter : Entrée Saverne dans le Dictionnaire de la guerre des paysans. En Alsace et au-delà. En partenariat avec la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace et l’Association 1525–Une révolution oubliée. La Nuée Bleue. 2025)

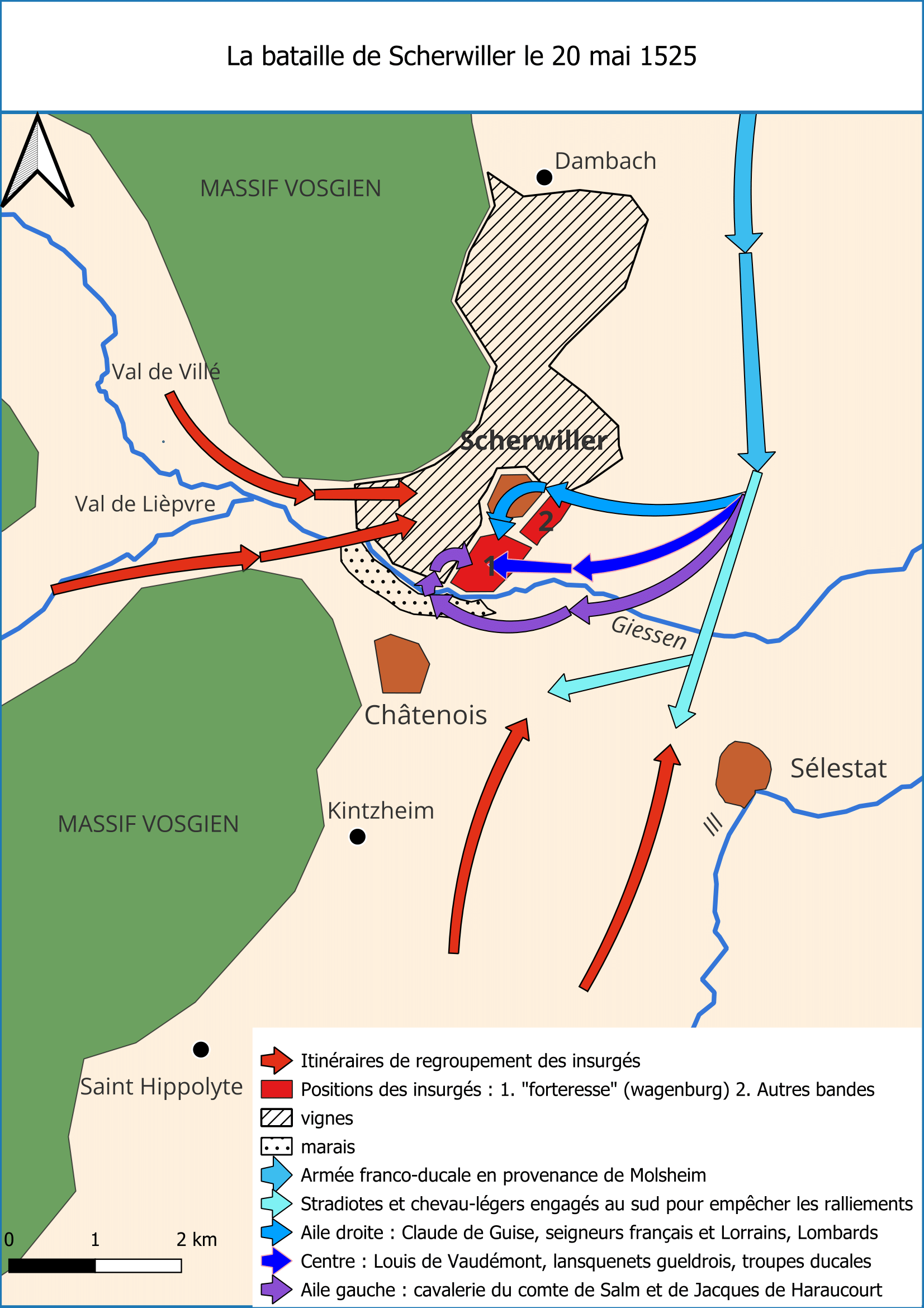

Bataille de Scherwiller

La bataille de Scherwiller oppose la bande d’Ebersmunster et ses alliés dirigée par Wolfgang Wagner, soit quelques 24000 hommes – sans compter les renforts attendus – à l’armée franco-lorraine qui n’a pas subi de grosses pertes. Pour elle, le site se nomme Chenonville. Le dispositif insurgé repose d’une part sur l’occupation de Scherwiller même, d’autre part sur le gros des troupes établi dans et autour d’un fort de chariots (Wagenburg). Le tocsin sonne l’appel aux renforts. Pressé par la noblesse alsacienne, le duc de Lorraine décide d’engager la bataille dès la fin de l’après midi du 20 mai. Elle durera jusqu’à la tombée de la nuit par l’achèvement des blessés et des fuyards. L’armée lorraine passera la nuit sur le champ de bataille avant d’engager son retour. Le bilan ? Au total 6000 tués dont les chefs du côté des insurgés et 500 dans le camp féodal. Ils s’ajoutent aux chiffres des précédentes batailles.

« Loin d’être une promenade militaire, la manœuvre d’Antoine de Lorraine se solde par un effroyable bain de sang. Le chiffre de 20 à 25 000 tués a été avancé. Des indices convergents pourraient, sinon le confirmer, du moins, le considérer comme une mesure de l’horreur. Les pertes des batailles de Lupstein et de Scherwiller sont bien supérieures à celles qu’on observe dans les armées régulières de l’époque moderne (entre 10 et 20 %) : en deux heures, Ribeauvillé perd plus d’hommes que pendant la Première Guerre mondiale. » (Source)

Prolongations dans le Sundgau (Haute Alsace)

Ce n’est pas encore la fin de la « guerre des paysans » en Alsace puisque dans le Sundgau, les prolongations dureront jusqu’en septembre. Dans le Tyrol, la « guerre des paysans » tiendra jusqu’au printemps 1526.

Restée intacte, la bande de Heinrich Wetzel est

« la composante la plus durable de l’insurrection alsacienne puisque qu’elle reste active pendant six mois et qu’elle contrôle cette région jusqu’au rétablissement de l’ordre, à l’issue d’une seconde prise d’armes. C’est également celle qui expose les doléances les plus complètes, à travers les XXIV articles discutés à Bâle dans le deuxième semaine de juillet. » (Dictionnaire de la guerre des paysans. p. 424)

Les choses ont commencé avec une petit décalage par rapport à Altorf mais nous restons dans l’octave pascale. L’espace d’action est pour l’essentiel formé de terres habsbourgeoises, du sud des Vosges au Jura. La bande commence à s’installer au carrefour stratégique de Habsheim-Rixheim et occupe les monastères dans « une marche conquérante ». A l’exception des villes qui restent hésitantes voire fermées, l’on verra plus loin l’exemple de Mulhouse,

« Comment s’est fait le ralliement total du Sundgau à la paysannerie insurgée ? La prise des établissements religieux est une première rupture de l’ordre public et valide une rébellion contre l’obrigkeit [autorité religieuse ou profane] mais ce n’est pas son moment fondateur. En effet, c’est à travers un serment solennel prêté au programme des XII articles que les communautés défient les seigneurs ‘naturels’ et instaurent une légitimité nouvelle. Les mots bruderschaft unnd bund rendent compte du lien fraternel et de l’alliance qui en découlent. Au sens propre – la comparaison est d’autant plus pertinente ici, à proximité des Confédérés suisses – que c’est une Eidgenossenschaft, une association de partenaires libres et égaux.

En jurant, la main levée, l’index et le majeur tendus, les insurgés proclament leur résolution – et deviennent, ipso facto, parjures. La gravité de cette transgression est réelle : en principe, on sanctionne les coupables par l’ablation de ces deux doigts ».

(Georges Bischoff : « Ils veulent être libres ». La révolution de 1525 entre Vosges et Jura. Société d’Histoire du Sundgau. 2025. p.73)

Des mouvements dont je passe les détails accentuent, d’un côté, la pression sur Ensisheim, siège de la régence habsbourgeoise de l’Autriche antérieure, de l’autre, avancent vers le Piémont vosgien avec le ralliement du Haut Mundat (Seigneurie des évêques de Strasbourg), autour de Soultz, La principauté de Murbach, faisant jonction avec ceux de la Porte de Bourgogne (trouée de Belfort) et les montagnards de Rosemont dont je parlerai dans le prochain article, en chanson.

Les succès du duc de Lorraine dans le nord de l’Alsace inquiètent fortement les Confédérés suisses . Le bourgmestre de Bâle en parle sans ambiguïté :

« Si le duc venait à franchir le landgraben avec sa tyrannie (mit siner tyrany), alors, l’Alsace et le Sundgau, notre grenier à pain et notre cave à vins, nous et nos gens, nous serions dépouillés et nous péririons avec eux ». (Cité par G. Bischoff : oc. p. 93)

Le landgraben est une dépression marécageuse du ried de Sélestat qui séparait en quelque sorte la haute et la basse Alsace. Les Bâlois veulent éviter un nouveau bain de sang, ce qui les amène à proposer leur médiation qui débouche sur la conclusion d’une trêve négociée tous azimuts et qui sera acceptée et ratifiée par Heinrich Wetzel, le 7 juin. Elle devait servir à l’examen des doléances rassemblées dans les XXIV articles du Sundgau.

Les XXIV articles du Sundgau

Je ne les reprendrai pas ici dans leur intégralité comme je l’avais fait pour les XII articles dont ils s’inspirent. Georges Bischoff les a transposés intégralement en français dans l’ouvragé précédemment cité. Je vous y renvoie. Je n’en citerai plus loin que quelques extraits tiré de son ouvrage.

Les XXIV articles n’ont pas la portée universalisante des XII articles Le nous sujet de ces derniers abandonne toute référence concrète à des circonstances et des acteurs qui entraverait sa portée suprarégionale au profit d’une adresse au lecteur chrétien. La dernière phrase du préambule en témoigne : « C’est pourquoi, lecteur chrétien, lis avec application les articles et puis tu jugeras. »

Dans le Sundgau, les insurgés s’adressent aux autorités, directement à la Maison d’Autriche, et s’expriment en tant que communauté de communes, pourrait-on dire. « Nous, les gens du pays (wir von der gemeinen landschaft). Pays étant « considéré comme un corps politique homogène », précise G. Bischoff

Quelques extraits :

« 3) A propos de la servitude (leibeigenschaft), qui n’est pas fondée dans les Saintes Écritures, comme tout le monde le sait, et bien que la louable Maison d’Autriche n’a jamais eu de serfs (leibeigenleut), elle n’en est pas moins un sujet de plainte à travers tout le pays. Par conséquent, nous, la commune paysannerie (gemeine gepursam) et nos associés (mitgewandten), nous exigeons la suppression de la servitude et tout ce qu’elle comprend en matière d’impôts, corvées, réquisitions (tauen, tagwann), mainmorte (todfällen) et autres, avec la liberté d’aller et venir en personne et avec ses biens, de prendre femme ou mari sans encourir de peines. […]

8) Nous voulons également récupérer les communaux (allment), champs et prairies qui appartenaient de tout temps (vom altemher) à la communauté mais que certains se sont appropriés, ont clôturé et en ont transformé en étangs. S’il s’avérait que quelqu’un en a acquis loyalement et de bonne foi, nous nous entendrons avec lui équitablement, selon les circonstances.»

La liberté de circulation et de mariage étaient entravées par les seigneuries qui n’acceptaient pas que l’on puisse passer de l’une à l’autre, ni que l’on prenne pour épouse ou époux, une personne dépendante d’une autre autorité. La question des étangs de carpes, aujourd’hui encore très nombreux dans le Sundgau, mérite un commentaire :

« En reconvertissant de mauvaises terres, dans des vallons humides pour les vouer à la pisciculture, les seigneurs rentabilisent leurs domaines : il suffit de barrer un ruisseau en élevant une digue, ou plutôt, un escalier de digues successives pourvues de vannes, pour aménager des carpières. L’investissement n’est pas excessif, le fonctionnement est peu onéreux – 5 p. 100 du chiffre d’affaires – le bénéfice, au contraire, s’avère très intéressant à un moment où la surpêche a épuisé les eaux vives. Au marché de Bâle, une carpe coûte un peu plus d’un sou, le double d’un hareng saur importé du nord de l’Europe. Les profiteurs sont moins les monastères, dont les poissons sont d’abord destinés à leurs propres réfectoires, mais les ‘gentlemen pisciculteurs’ à qui la Maison d’Autriche a accordé ce droit». (G. Bischoff : oc. p. 165)

Ce droit a souvent été octroyé par des autorités désargentées à la place du paiement des services rendus.

Autres extraits

« 14) Il est de notoriété publique dans tout le pays qu’on est totalement encombré de couvents. Ceux-ci prétendent avoir renoncé au monde, et cependant, à l’instar des grandes collégiales, ramènent à eux tous les biens de ce monde, y compris des seigneuries temporelles, accumulent de grands trésors, de l’argent, du vin, du grain qui ne servent à personne, et en temps de cherté, revendent leurs stocks deux fois plus cher. En considération de cela et d’autres raisons, nous avons convenu de ne plus tolérer aucun couvent, et, par conséquent, de les fermer. Quant aux personnes qui s’y trouvent et ne peuvent pas aller ailleurs, on leur donnera de quoi assurer leur entretien jusqu’à la fin, pour qu’ils puissent mourir en paix. […]

19) Parce qu’il est contraire à l’ordre divin de condamner des gens pour des affaires d’argent et qu’on constate, partout, que les tribunaux [d’Église] exigent de l’homme du peuple (dem armen mann) des frais énormes, alors que leur compétence devrait se limiter au seul domaine spirituel, nous n’accepterons plus de supporter les juridictions ecclésiastiques, avec tout de qui en dépend.

Partout dans le pays, tout justiciable convoqué au tribunal pour une dette (zinsschuld) ou une autre cause concernant des biens fonds ou des biens meubles, aura droit à une justice rapide, peu onéreuse pour les parties.

20) De même, partout, tous les juifs seront expulsés du pays et ne seront plus reçus par les autorités en qualité de bourgeois (bürger) ou de manants (hintersäs).»

Cette dernière revendication n’est pas motivée. La régence d’Ensisheim y opposera une fin de non-recevoir. Les juifs bénéficiaient en principe de la protection de l’empereur. Beaucoup avaient déjà été expulsés des villes et bannis de Suisse. Les communautés qui restent sont clairsemées L’antijudaïsme n’est pas une spécificité de la paysannerie si ce n’est en raison de leur activité de prêt sur gage. Il est partagé par ceux que l’on appelle « humanistes »

Les pourparlers initiés par les Suisses se résument à un dialogue de sourds. La trêve sera rompue à l’initiative de l’archiduc d’Autriche qui veut « chastoyer [les insurgés] d’Elsacie». Avec des troupes de la Ligue souabe et d’autres. Heinrich Wetzel lance une seconde insurrection. Elle échoue à Soultz et à Wattwiller (j’y reviendrai en chanson) avant de se disperser. La capitulation est ratifiée à Offenburg, le 18 septembre 1525 .

Et à Mulhouse ?

L’on sait encore peu de choses sur ce qu’il s’y est passé au moment de la « guerre des paysans », beaucoup plus sur l’installation de la réforme protestante.

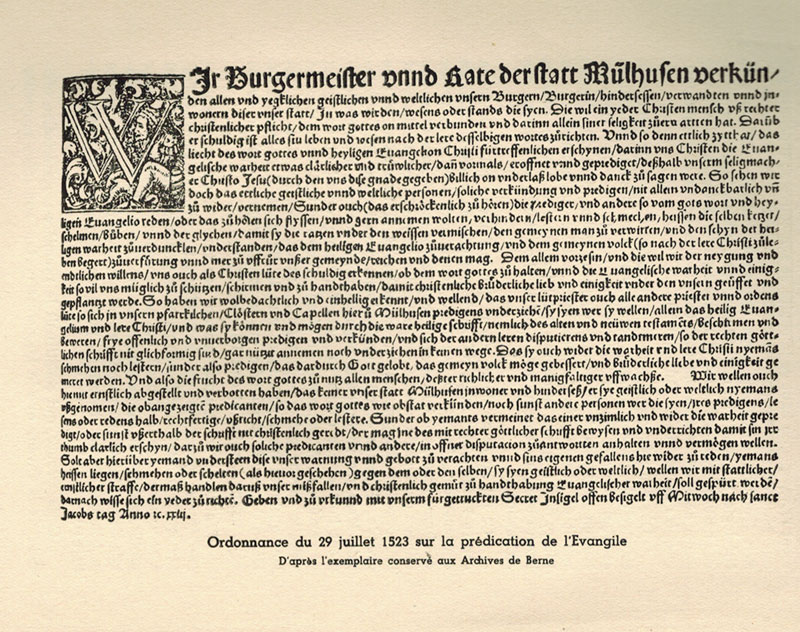

Mulhouse s’était alliée aux cantons suisses en 1515 pour échapper à la contrainte des Habsbourg. Elle était un zugewandter Ort, une ville associée aux Confédérés. Elle était proche du siège de la régence de la Maison d’Autriche et était entourée de possessions autrichiennes. Dès 1518, les thèses de Martin Luther y sont commentées. Avec l’ordonnance du 29 juillet 1523, le Conseil installe la Réforme. Une « équipe de choc » réunit Hans Oswald Gamsharst, le chancelier de la ville qui fit ses études à Bâle, Augustin Gschmus, qui en fit autant et qui fut prédicateur. Ce dernier a suivi les différents colloques théologiques, à Baden, Berne et Bâle qui ont marqué la Réforme. Enfin, Nicolas Prugner, formé aux mathématiques et à l’astrologie. Il fut prieur des Augustins où il accueillit le « sulfureux » chevalier poète Ulrich von Hutten qu’il ne parviendra pas à maintenir à Mulhouse. Et lui-même devra partir. Mulhouse finit par adopter la confession helvétique et non celle d’Augsbourg, luthérienne. J’en ai parlé ici.

Dans la ville, la bande du Sundgau bénéficiait de la sympathie d’au moins deux corporations et ses sympathisants se réunissait à la poêle (Zunftstube) des maréchaux. Ce qui fait que le Conseil prit la décision de fermer ses portes aux insurgés.

« Informés de premiers troubles, vers le 24 avril, ils [les dirigeants de la cité] prennent conseil de leurs amis bâlois, puis proclament l’état d’urgence le 26, en rappelant leurs devoirs aux membres des tribus et en renforçant la garde des remparts. Les rumeurs de sédition enflent d’heure en heure. On annonce l’approche des paysans de Rixheim, et l’on évoque la possibilité d’une attaque de la cour de Lucelle. L’agitation gagne la corporation des maréchaux, puis les vignerons. Une quarantaine de bourgeois manifestent devant l’hôtel de ville. Pour désamorcer leur colère, le Conseil impose sa tutelle aux établissements religieux et propose d’encadrer leurs revenu – comme le font, au même moment, un certain nombre d’autres cités. Le désordre retombe, mais une nouvelle alerte, bien plus grave, se produit le 2 mai, lorsque plusieurs centaines de paysans en armes paraissent devant les murs et tentent de forcer la porte de Bâle. Là encore, sans succès. »

(Georges Bischoff : « Ils veulent être libres ». La révolution de 1525 entre Vosges et Jura. Société d’Histoire du Sundgau. 2025. p.76)

A suivre : la « guerre des paysans » (10). En chansons de cette époque