On l’appelle la guerre des paysans. Il faudra examiner cette expression qui désigne un vaste mouvement de soulèvements populaires qui culminèrent dans les années 1524-1525 dans une grande partie du Saint Empire romain germanique. Il s’étendra de l’Alsace à la Thuringe, au Tyrol et à l’Autriche sans oublier la Suisse.

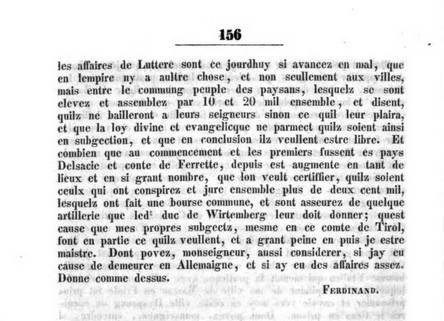

En voici un résumé d’époque :

«[…] Mon seigneur, il faut que je vous avertisse daventaige que les affaires de Luttere [Martin Luther] sont ce jourd’huy si avancez en mal, que en l’Empire n’y a aultre chose, et non seulement aux villes, mais entre le commung peuple des paysans, lesquelz se sont élevez et assemblez par 10 et 20 mil ensemble, et disent qu’ils ne bailleront à leurs seigneurs sinon ce qu’il leur plaira, et que la loy divine et évangélique ne parmect pas qu’ils soient aussi en subjection, et que en conclusion ils veullent estre libre.

Et combien que au commencement et les premiers fussent ès pays d’Alsace et comté de Ferrette, depuis est augmenté en tant de lieux et en si grant nombre que l’on veult certifier qu’ils soient ceulx qui ont conspiré et juré ensemble plus de deux cent mil, lesquelz ont fait bourse commune, et sont assurez de quelque artillerie que le duc de Wirtemberg leur doit donner ; quest cause que mes propres sujets, mesme en ce comte de Tyrol, font en partie ce qu’ilz veullent, et a grant peine en puis je estre maistre. Dont povez, monseigneur, aussi considerer, si jay eu cause de demeurer en Allemaigne, et si ay eu des affaires assez. […]»

(Lettre de Ferdinand de Habsbourg, archiduc d’Autriche à son frère aîné Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique, 14 mars 1525 in Karl Lanz : Correspondens des Kaisers Karl V. Erster Band. Leipzig 1844

Cette lettre contient déjà un certain nombre d’éléments importants. Il concerne l’ampleur du mouvement, son extension géographique et son contenu : le refus du statut de sujet de propriétaires terriens qu’ils soient séculiers ou religieux, la volonté d’être libre, la contestation de la lourdeur du système d’imposition (la dîme). De quoi ébranler l’ordre féodal qui « a grant peine » à en rester maître. On notera aussi que cela a commencé en Alsace et l’expression « commung peuple ». Il ne parle pas de paysans. L’intérêt des catholiques, Ferdinand 1er l’était, a consisté à mettre la guerre des paysans en lien direct avec le Réformateur Martin Luther pour le discréditer.

«Ce n’est pas Martin Luther qui a mis au jour la révolution paysanne de 1525, mais la révolution en cours qui a inventé Martin Luther. Il faut le dire et le redire.»

(Georges Bischoff : La guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh. 1493-1525. Éditions La nuée bleue. 2010. p. 114)

Les expositions actuelles consacrées au cinq-centenaire sont placées, en Allemagne, sous le signe du mot Uffruhr c’est à dire : émeutes.

« Guerre des paysans », « émeute », « soulèvement » , « insurrection », « catastrophe naturelle », « révolution ». Cette histoire à elle-même une histoire.

„Der Baurenn krieg. Ein schönes lyed / wie es inn allem Teutschenn landt mit den Baurenn erganngen ist …“

« La guerre des paysans. Une belle chanson [qui raconte] ce qu’il est arrivé aux paysans dans tout le pays allemand… »

C’est le titre d’une chanson parue en 1525 chez un imprimeur de Bamberg. Elle regroupe pour la première fois, en 47 strophes, une description chronologique des évènements rassemblés sous l’expression unificatrice et à connotation négative de « Guerre des paysans ». Elle ne contient absolument rien sur les aspirations populaires. La longue liste des défaites paysannes devait servir d’avertissement dissuasif comme le souligne clairement la dernière phrase :

« quoi que tu fasses, pense à ce qui arrivera à la fin ».

Tu risques ta vie. La mélodie était celle d’un chant de la Réforme : Es geht ein frischer Sommer daher.

« A la différence des fifres et tambours qui, dans le contexte du conflit guerrier, ouvraient de nouveaux sons et occupaient de nouveaux espaces sonores en attaquant acoustiquement l’ordre existant, les chansons comme Der Baurenn krieg servaient à stabiliser musicalement l’ordre existant »

(Thomas Kaufmann : Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis [La guerre des paysans. Un événement médiatique] Verlag Herder. 2024. S. 236-237)

Il faudra attendre le milieu du 19ème siècle pour que la perception change. Dans le contexte de ce que l’on appelle le « Printemps des peuples », trois livres émergent. Celui de Leopold von Ranke pour qui c’était das « grösste Naturereignis des deutschen Volkes », le plus grand événement naturel – voire catastrophe naturelle – du peuple allemand. Son appréciation reste négative au contraire des deux autres. Pour Wilhelm Zimmermann, il s’agissait de : « ein Kampf der Freiheit gegen unmenschlische Unterdrückung, des Lichts gegen die Finsternis », un combat de la liberté contre l’oppression inhumaine, de la lumière contre les ténèbres. Friedrich Engels la qualifia de : « Grossartigen Revolutionsversuch des deutschen Volkes », une formidable tentative révolutionnaire du peuple allemand. Quelles que soient les divergences entre les trois interprétations, elles redonnent sa place à la guerre des paysans dans l’histoire allemande et européenne tout en soulignant la puissance de son impact.

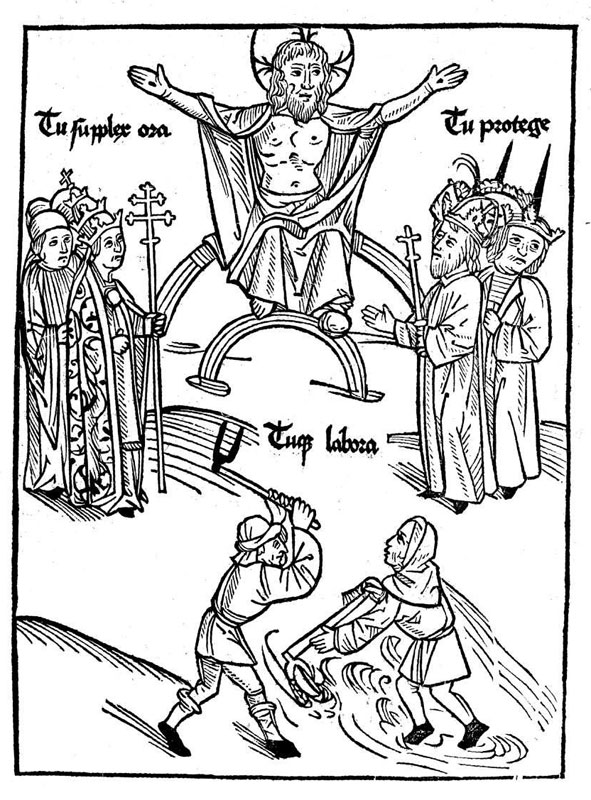

L’expression guerre des paysans est insatisfaisante à plus d’un titre. Et encore plus, quand on parle de guerre des paysans … en Allemagne. On l’a vu, elle a été inventée par les adversaires des paysans. Comme le note l’historien suisse Peter Blickle, (Revolution des gemeinen Mannes. CH Beck) si on la trouve chez les chroniqueurs payés pour cela, on ne l’observe ni chez les acteurs des soulèvements, ni dans aucun des documents d’archives. On y trouve par contre celle de gemeine mann. Que signifie cette expression difficile à traduire en français, surtout compte tenu des transformations sémantiques du mot gemein et de sa polysémie ? Gemein veut dire aujourd’hui à la fois commun au sens d’avoir quelque chose en commun, mais aussi ordinaire, voire rebutant, abject. L’homme commun ou l’homme du commun peut cependant aussi évoquer l’homme des communs puisqu’aussi bien la question des biens communaux jouera un rôle dans les aspirations et revendications. Gemein se trouve aussi dans Gemeinde, la commune aussi bien que la paroisse et dans Gemeinschaft, la communauté, deux systèmes de référence des insurgés. Cela veut dire aussi que même si la paysannerie formait 80 % de la population, elle n’était pas la seule concernée. Le mouvement englobait par exemple toutes les couches sociales des habitants d’un village, femmes comprises. « L’homme du commun est celui qui subit une domination », écrit Blickle qui insiste beaucoup sur la dimension communaliste. Cela concerne aussi les vignerons, les artisans des villes et les ouvriers des mines, pas tous dans l’extraction mais aussi dans la transformation, en particuliers dans les régions minières de l’Erzgebirge et du Tyrol où on les appelait Knappen. On relève aussi la participation de femmes, d’une partie de la petite noblesse et de quelques « intellectuels ». Martin Luther, dans son Adresse à la noblesse chrétienne, évoque l’homme du commun comme celui à qui l’on dit : « tu dois travailler » (zu dem gemeynen man /Tu labora. Du solt erbeyten.) là où l’on dit au pape qu’il doit prier et à l’empereur qu’il doit protéger

(Darstellung der Drei Stände (représentation des trois ordres) : Tu ora, tu protege, tu labora – Holzschnitt aus: Johannes Lichtenberger, Pronosticatio zu theutsch ,[Heidelberg 1488], fol. 8v. (Bayerische Staatsbibliothek,)

Voilà pour les trois ordres du système féodal.

Ce n’était pas une rébellion de la jeunesse, ajoute Blickle, plutôt celle de pères de familles. L’historien suisse popularisera la notion de Révolution de l’homme commun. Cette « révolution » peut-on la situer en Allemagne ? Difficile de parler d’Allemagne à l’époque de l’empire romain germanique, même si la notion existait déjà. Dans une acception plus tardive également dans la mesure où cette géographie est réductrice car cette dernière omet l’Alsace tantôt allemande, tantôt française, l’Autriche, plus précisément autour de Salzbourg et où l’insurrection reprendra en avril 1526, le Tyrol qui connaîtra le programme révolutionnaire et républicain le plus avancé, les cantons suisses où les soulèvements couvriront une période allant de 1523 à 1526 et à partir desquels se répandra l’influence d’un autre théologien et réformateur : Huldrych Zwingli. Par ailleurs, son étendue ne concerne pas tout l’empire romain germanique mais plutôt sa partie méridionale, comme le montre la carte ci-dessous

« Das ganze deutsche, französisch und welsch Land ist bewegt », écrit Thomas Münzer dans son Adresse aux habitants d’Allstedt, en avril 1525. Cela est traduit par : Tout le pays allemand, français et italien est en mouvement. Müntzer raisonne en fonction des parlers, des langues. L’Alsace, en mouvement elle aussi, fait partie du pays allemand. Le pays français est ici sans doute le pays de Montbéliard où des révoltes sont connues. Il y eut également des soulèvements en Lorraine francophone du côté de Saint Dié, Blâmont, Dieuze qui ont eu lieu le 17 avril 1525, Je n’ai pas connaissance de soulèvements paysans à cette date dans ce que l’on appelle aujourd’hui l’Italie. Il y en a eu cependant au Tyrol. Müntzer parle de welschland ce qui peut désigner une région où l’on parle l’italien mais aussi bien la Romandie. (voir ici)

Et quand est-il du mot guerre ? Dans l’esprit de ceux qui ont mis, à l’époque, le mot en circulation, les paysans ne font pas la guerre, éventuellement ils y participent comme lansquenets et chair à canons. Sans nier la dimension armée et organisée de ce que l’on appelait les « bandes paysannes» (Haufen), il ne saurait être question d’une armée unifiée. Le mot guerre évacue une dimension non négligeable, celle de la volonté de régler pacifiquement et par la négociation les conflits. Par ailleurs l’angle de la guerre ne permet de conclure qu’à une longue série de défaites malgré de très éphémères victoires qui se termine par un abominable bain de sang. Mort pour rien ? Où cela a-t-il malgré tout produit des changements, et à quel prix ?

« La guerre des paysans de 1525 fait partie des événements les plus marquant et les plus spectaculaires de l’histoire allemande de l’époque de la Réforme : un tremblement désemparé traversa l’Empire romain germanique lorsque, de la Thuringe et le Tyrol, l’Alsace et le pays de Salzbourg, forteresses, châteaux, résidences et couvents prirent feu, quand les seigneurs nobles et religieux durent fuir devant leurs paysans et que le pouvoir des ordres impériaux fut poussé à l’agonie. Un silence impuissant s’est emparé des villages lorsque les paysans furent battus, massacrés, exécutés par la soldatesque des princes impériaux. Espoir et nostalgie d’un monde chrétien meilleur, de fraternité et d’amour du prochain partirent en fumée dans l’incendie des villages et des fermes ».

(Peter Blickle : Die Revolution von 1525. Oldenbourg Verlag 1975. S. 21)

Révolution ? Ça se discute. Encore faut-il préciser ce qu’on l’on entend par là. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de contenus que l’on peut qualifier de « révolutionnaires » dans les revendications populaires ou des aspirations républicaines allant, comme au Tyrol, jusqu’à réclamer l’abolition de la féodalité. Mais il y eut aussi des demandes de retour en arrière à des situations antérieures. Je ne suis pas convaincu de l’intérêt de devoir accorder un label révolutionnaire à ces soulèvements. Je laisse la question ouverte. Il nous faut d’abord parler de ce qu’il s’est passé. En tout état de cause, le phénomène était massif et populaire. Peut-être aussi faut-il distinguer révolution et utopie révolutionnaire.

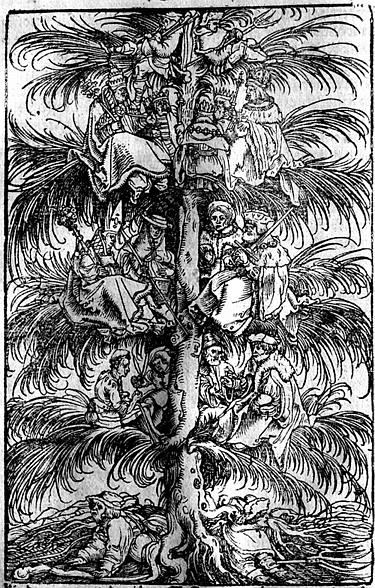

Source : Franciscus Petrarcha, Von der Artzney bayder Glück, des guten und widerwertigen: unnd weß sich ain yeder inn Gelück und Unglück halten sol. Auß dem Lateinischen in das Teütsch gezogen [von Peter Stachel und Georg Spalatin]. Augspurg: Steyner, 1532, S. XVII. Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek — 2 Phil 57. »

L’illustration provient de l’édition allemande des Remèdes contre la bonne et la mauvaise fortune de Pétrarque (De Remediis utriusque fortunae) parue en 1532, après la Guerre des paysans. Dans une partie de ce texte, Pétrarque développe entre autres l’idée que ce n’est pas la noblesse qui rend vertueux mais que c’est la vertu qui rend noble. « On en naît pas noble, on le devient »

Sur un arbre stylisé encore appelé Ständebaum figure les étages des différents ordres de la société féodale. Aux racines se trouve la paysannerie nourricière. Au-dessus les artisans, marchands, commerçants. Puis viennent la noblesse et le clergé, enfin le pape, l’empereur et les rois.

Ce qui est remarquable, c’est que ces derniers ne sont pas au sommet puisque l’on y retrouve deux paysans, l’un au repos alors que l’autre semble pratiquer d’un instrument de musique, préfigurant ce que Bernard Stiegler appelait un otium du peuple. L’otium n’est pas ce qui s’appelle trivialement le loisir ou le temps libre, mais évoque un temps d’une pratique qui « donne la liberté de prendre soin de soi au nom de quelque chose de supérieur à soi »(Stiegler).

Et, il y eut une autre révolution, incontestable celle-là : la révolution de l’imprimerie que l’on ne peut réduire à une révolution technique.

La révolution de l’imprimerie

L’incontournable historien de la « Guerre des paysans » en Alsace , Georges Bischoff note qu’un « processus de médiatisation » se trouve « au cœur même » de la dynamique du mouvement (o.c. p.122). Thomas Kaufmann, titulaire de la chaire d’histoire des églises à l’Université de Göttingen, a publié en 2024, une histoire de la « guerre des paysans », entièrement appréhendée comme un événement médiatique. Elle est en cela riche en informations même si je ne partage pas son idée d’événements « mis en scène ». Pour l’auteur, « Réforme et Guerre des paysans sont toutes deux issues de la presse à imprimer ». C’est, pour lui, ce qui distingue le moment proprement dit des années 1524-1525 des soulèvements antérieurs. Dans l’ouvrage déjà cité , il écrit :

« Dans une perspective publiciste, les communications entre ville et campagne, entre insurgés paysans et urbains doivent être conçus dans leur fluidité. Sans la participation de personnes sachant écrire et lire, quelques experts en droit, les liens avec les imprimeurs, des comptables, des faits essentiels de la guerre des paysans sont difficilement compréhensibles en particulier les interactions entre les différentes localités insurrectionnelles » (p.20)

Ce qui frappe en effet dans la Guerre des paysans, ce sont à la fois ses localisations et les interactions entre différentes échelles de localités.

Mais l’imprimerie n’est pas seulement un moyen de communication. Son invention signifie une profonde mutation du milieu technique qui « a révolutionné toutes les formes du savoir… », écrit l’historienne américaine Elizabeth L . Eisenstein dans son livre, La Révolution de l’imprimé / A l’aube de l’Europe moderne (La découverte 1991, p.19)

L’imprimerie constitue un nouveau milieu technique et, partant, un nouveau rapport à la mémoire et au temps, au passé, au présent et au futur. La rencontre entre l’auteur et l’atelier qui regroupe différents corps de métier y compris financiers développent de nouvelles formes collaboratives « supprimant des anciennes division du travail intellectuel et promouvant de nouvelles façon de coordonner l’œuvre du cerveau, des yeux et des mains » (o.c.p.41).

« Il faut admettre que la matière imprimée influait sur les schémas mentaux, facilitait la solution des problèmes et, de manière générale, pénétrait la vie de l’esprit. Et que les imprimeurs travaillaient avec des professeurs écrivant en latin comme avec des publicistes et des libellistes écrivant en langue vulgaire. En d’autres termes, il est nécessaire de reconsidérer l’idée reçue d’un cloisonnement entre érudits et artisans, universités et ateliers urbains. » (o.c.p.310)

La révolution de l’imprimerie mettait, en quelque sorte, fin à la possibilité de perpétuer le statu-quo féodal et la sclérose de l’Eglise, libérait des énergies créatrices et des imaginaires. Bien entendu l’imprimerie servira aussi à la Contre-Réforme et des partisans de l’ordre établi qui avaient en outre le pouvoir d’influence et de censure. Une bonne partie de l’activité éditoriale se fera aussi contre les insurgés. La plupart des paysans ne savaient ni lire ni écrire mais pouvaient entendre voir et parler et participer à la rédaction de leurs manifestes.

Et les femmes ?

Longtemps oubliées, les femmes de la guerre des paysans commencent à faire l’objet de travaux d’historiennes. On peut voir ces dernières dans le documentaire d’Arte que Martin Betz a consacré à la question. Le film est centré sur quelques figures telles que Else Schmid, femme du dirigeant du Bundschuh, Joss Fritz, Margarete Renner, une paysanne de Böckingen qui passe pour une passionaria, Katharina Kreutter de Mülhausen en Thuringe, Magdalena Gaismair dans le Tyrol. Il est attesté que des groupes de femmes ont participé à des actions insurrectionnelles. L’historienne d’Oxford Lyndal Roper a, dans son livre, consacré un chapitre à la notion de fraternité qu’elle décline sous ses deux aspects, à la fois au sens de fraternité chrétienne comme ciment des relations entre les insurgés mais aussi comme fraternité masculine.

« La fraternité avait créé une loyauté collective entre les hommes, et l’exclusion des femmes était une part de ce liant qui les unissait. En bien comme en mal, il s’agissait d’un mouvement qui glorifiait la masculinité et ne savait trop que faire des femmes ».

(Lyndal Roper : Für die Freiheit. Der Bauerkrieg 1525. S. Fischer. p.350)

Plus loin, elle précise :

« Les rituels de fraternisation étaient masculins : Les femmes ne pouvaient prêter serment [dans les bandes paysannes, l’on se prêtait mutuellement serment], ni porter d’armes, ni participer aux cercles délibératifs […]. Si l’homme du commun (Gemeine Mann) pouvait être un héros de la Reformation, la gemeine frau, la femme du commun, désignait dans le langage du 16ème siècle la prostituée et était en tant que telle une cible du moralisme évangélique ».

(O.c. p. 374)

A contrario, on retrouve les femmes dans les « rituels de capitulation » pour demander grâce dans une sorte de « chorégraphie d’inversion des rôles ». Elles ont été éconduites par les hommes du camp adverse arguant que ce n’était pas à elles de le faire.

Et les banquiers ?

Ils mériteraient que l’on s’y attarde. Peu d’historiens de la Guerre des paysans le font. Il en est un au moins qu’il conviendrait de nommer : l’homme le plus riche de son époque, Jacob Fugger dit « le riche » (1454-1525), un faiseur de rois d’empereurs, d’abord Maximilien puis Charles Quint. Il est présent à plus d’un titre. Il est lui-même un propriétaire terrien méprisant les paysans qu’il considérait comme de la « racaille paresseuse » ne pensant qu’à s’enrichir à ne rien faire. Il était aussi en quelque sorte « actionnaire » des mines d’argent et de cuivre dont, avec d’autres, il contrôlait le marché international. Ce fidèle des Habsbourg était enfin un financier de la répression et notamment des troupes du baron Georg Truchsess von Walburg, un assoiffé de sang à qui furent confiées les troupes de la Ligue souabe et qui se vanta d’avoir rasé 3000 villages.

A suivre : Les révoltes du Bundschuh

Follow

Follow

Très interessant, toutefois vous signalez Luther, quant est il de Thomas Münzer que vous orthographiez sous deux formes?

En ex RDA il jouissait de la reconnaissance de ce pays pour son rôle dans la guerre des paysans.

Müntzer ou Münzer, les deux sont possibles. Le nom lation est Muncerus. J’en ai parlé déjà ici. Et j’aurai sans doute l’occasion d’y revenir, ce n’est que le début de la série

Vielen Dank für den Beitrag. Mit Thomas Müntzer und « 500 Jahren Demokratiegeschichte » sprach ich (auf deutsch) mit meiner Tochter im podcast Büchners Welt:

https://podcast.radiodarmstadt.de/podcast/500-jahre-demokratie-i-buechners-welt/

Excellente synthèse ! vive la suite !

Merci de votre contribution à l’information et la réflexion sur ce « printemps de la nation allemande » que constitua l’émergence de la conscience de classe de ce tiers-état (tant paysan qu’artisan), émergence permise notamment par la diffusion (via l’imprimerie) des prêches réformateurs ou contestataires et autres synthèses d’articles revendicatifs (comme celui des 12 articles de Memmingen).

Et quelle tristesse de voir cet important mouvement populaire d’appel européen aux Droits de l’Homme avoir été complètement ignoré par la presse et les médias français.

Merci aussi à votre blog, par son bilinguisme et ses traductions, de nous donner si souvent accès à des documents originaux en allemand avec leur traduction.

Respect !