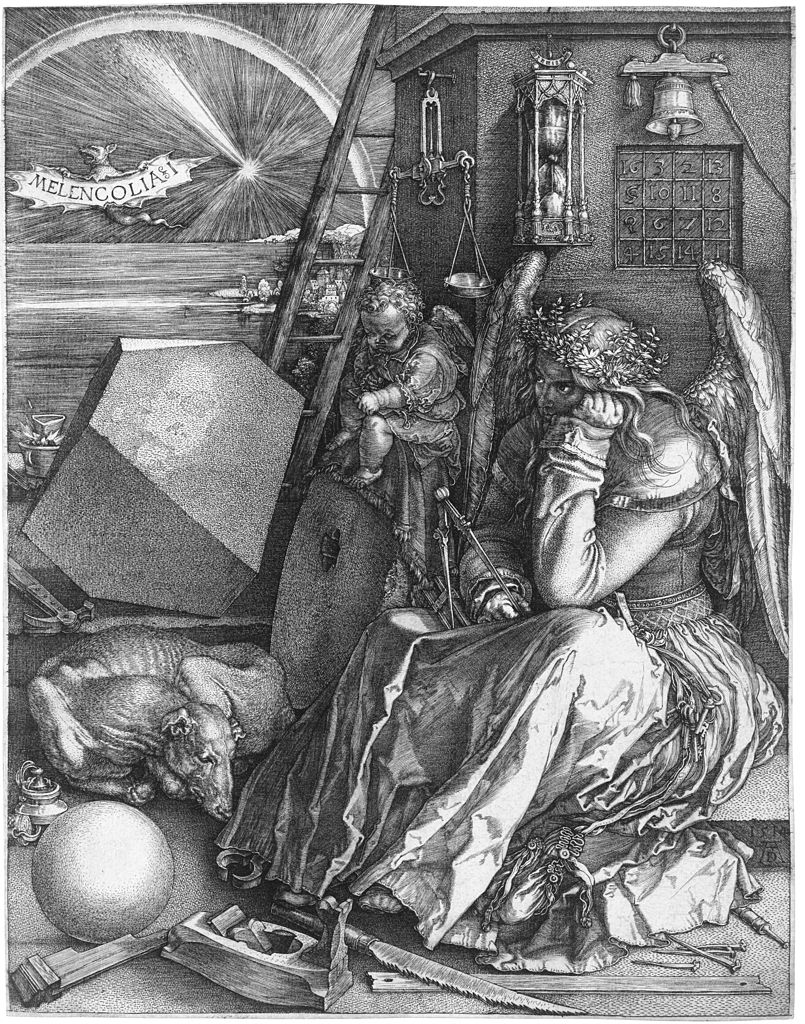

Du 23 janvier au 25 février 2013, le musée Unterlinden de Colmar expose La Mélancolie (1514) d’Albrecht Dürer. À travers cette gravure, véritable allégorie de la mélancolie, réalisée alors que s’annonce la Réforme, Dürer s’intéresse à ce tempérament décrit dès l’antiquité. L’homme cultivé, conscient de sa propre impuissance face à l’univers, ne peut que sombrer dans la mélancolie mais celle-ci est propice à la création.

J’accompagne la reproduction de ce petit chef d’œuvre – petit par la taille 23,5 x18 cm – que je viens de revoir en original, de trois descriptions dans un ordre chronologique et interprétatif croissant. Et d’abord, grâce au travail de Frank Morzuch qui expose en parallèle à Colmar ses travaux inspirés de Dürer, un texte à peu près contemporain ci-dessous traduit du latin :

«Elementa rhetoricae sive Capita exercitiorum studii puerilis et stili, at comparandam utriusque linguae facultatem collecta a jachimo camerario, et proposita in schola Tubingensi» Basilea 1541, S. 138 f. :

« En voici la traduction, un bon latiniste remarquera bien vite que ce latin du XVIième, aux tournures de phrases souvent alambiquées n’est pas aisé à traduire. Il faut également garder à l’esprit que ce texte provient d’un traité de rhétorique, discipline dans laquelle les arts de la mémoires étaient encore à l’honneur. C’est sous cet angle qu’il convient de l’approcher. »

“Albert Dürer, peintre des plus habile, dont la main divine nous a donné un grand nombre d’oeuvres immortelles, a donc exprimé ainsi les élans d’un esprit profond et pensif qu’on dit mélancolique on pense en effet que ce sont ceux chez qui abonde l’atrabile, comme l’appelle les médecins :

Une femme est assise, la tête penchée, qu’elle soutient de sa main appuyée sur le coude, coude qui s’appuie lui-même sur le genou, de son visage sévère, pour ainsi dire abimé dans ses pensées, elle ne regarde rien, les paupières baissées elle a les yeux tournés vers le sol, tout ce qui l’entoure est sombre. Elle-même porte des clefs pendues à son côté. Ses cheveux sont négligés et désordonnées.

Près d’elle on voit les instruments des arts : livre, règles, compas équerres; il y a même une lame en métal et des objets en bois. Pour montrer comment fréquemment tout est abscons pour de telles natures, et afin de signifier combien elles sont souvent portées à l’absurde, le peintre a dressé devant elles une échelle qui grimpe vers les nues et dont l’escalade des barreaux est défendue par une pierre équarrie. A ses pieds, près d’elle, est couché un chien mi-replié mi-étendu, languissant et assoupi, dans la position commune à cet animal lorsqu’il s’ennuie.

On peut voir encore, du peintre, une toile d’araignée à une sorte de fenêtre et leur chasse qu’expriment, entres autres indices, des lignes extrêmement ténues “

Source Frank Morzuch L’affaire Dürer

Il y a deux étrangetés dans ce texte dû à Joachim Camerarius

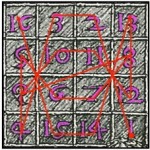

La première concerne l’existence d’une toile d’araignée à cette « sorte de fenêtre » que constitue le carré magique ce qui a fait dire que la description concernait une autre image.

le carré magique ce qui a fait dire que la description concernait une autre image.

Frank Morzuch a eu l’idée de relier dans l’ordre croissant les chiffres du carré magique. On obtient alors grâce à ce fil d’Ariane un diagramme. Peut-on le considérer comme une « une sorte de toile d’araignée » ?

Je laisse à chacun le soin de découvrir cette interprétation et de s’en faire une idée.

Car ce qui m’intéresse est une autre bizarrerie dans la description.

« abimé dans ses pensées, elle ne regarde rien, les paupières baissées elle a les yeux tournés vers le sol »

Il est curieux qu’on la décrive les paupières baissées alors que ce n’est manifestement pas le cas. Est-ce une confusion d’image ou un effet de mémoire dû à l’association yeux fermés et réflexion ? (CF Kafka « Le paysage me gêne dans mes pensées») Elle m’a pourtant l’air d’avoir les yeux bien ouverts. Le regard n’est pas dirigé dans la perspective du paysage de la mer et du ciel à l’horizon où flotte une sorte de dragon de baudruche. Le « paysage » est mis à l’écart. Le regard se porte sur un lointain qui est en dehors du tableau. Et de fait il a néanmoins l’air de signifier un état de réflexivité.

Gottfried Benn ne s’y est pas trompé en parlant de « génie sans sommeil »

« Génie sans sommeil, assis à même la pierre, auréolé de patience, qui n’attend rien, les coudes sur le genou, la joue appuyée sur le poing, silencieusement en train d’accomplir ses œuvres publiques et secrètes jusqu’à ce que la douleur se soit fait entendre, que la mesure soit pleine et que les images s’éloignent de lui dans la pâleur de l’achèvement. »

Là encore il est productif comme le souligne Harmut Böhme qui cite ce passage dans un essai intitulé Critique de la mélancolie et mélancolie de la critique. Il y rappelle que la mélancolie a une histoire, qu’elle était condamnée par la théologie, l’absolutisme et la philosophie des Lumières : « le mélancolique est l’autre, stigmatisé, de la raison ».

La dernière description sera donc extraite de ce dernier texte :

« Les analyses de La mélancolie montrent que cet ange austère au regard tourné vers le vide infini est entouré d’objets qui sont tous en relation avec des pratiques techniques et des savoirs mathématiques : ce sont par exemple compas et livre, marteau et scie, le rabot et boule de tournage sur bois, balance, règle, tenaille et clous, un sablier, une figure mathématique astrologique, le carré magique, une maison en construction, un corps construit géométriquement. La signification de ces objets éparpillés vides de sens se révèle – selon Panofsky/ Saxl / Klibansk[1] – quand on réalise que Saturne est également le patron des métiers saturniens qui se servent de la géométrie et des mathématiques : tailleur de pierre, menuisier, tourneur sur bois, charpentier. Symboliquement, Dürer a réuni tout cela dans son image. Mais que signifie cela ? Dürer dessine un ange qui se détourne avec résignation de l’esprit des mathématiques et de la géométrie ainsi que des possibilités techniques qui en découlent et se fige dans la contemplation face au vide infini. Nous savons aujourd’hui que Dürer exprimait aussi sa propre résignation devant l’impossibilité de pouvoir trouver le secret de la beauté avec les moyens de la rationalité, des mathématiques et des mesures. C’est cela qui fait toute la modernité de La mélancolie. L’art se sépare des sciences et de la technique qui de leur côté créent de la dynamique et dominent.

En se dissociant à partir de l’expérience d’une division fondamentale, l’art se met sous le signe de Saturne : il forme ses œuvres dans les zones de la douleur et du silence, dans le royaume d’ombre de la contemplation qui a abdiqué devant les pouvoirs de l’histoire ».

Harmut Böhme : Critique de la mélancolie et mélancolie de la critique (en allemand)

Prenons acte de toutes ces descriptions.

Mon petit grain de sel à moi consiste en trois phrases de Dürer lui-même :

« Une épée bonne et bien aiguisée peut servir à la justice comme au meurtre. L’épée est-elle pour autant meilleure ou pire ? Il en va de même des arts »

Albrecht Dürer Vom Nutzen des Wissens in Schriften und Briefe Reclam Verlag DDR

On peut alors se demander si Albrecht Dürer en détachant ainsi les instruments de leur signification ne nous invite pas à repenser à partir d’une telle conception pharmacologique et en laissant de côté l’horizon théologique ce que l’on appellerait aujourd’hui les technologies.

Voir aussi Et si Albrecht Dürer avait eu un trumblr

[1] « Saturne et la Mélancolie » de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl

Follow

Follow

Personne ne semble s’intéresser à la couronne végétale de l’ange; ce n’est pas du laurier;il serait bien étonnant que le végétal choisi n’ait pas une valeur symbolique. Mais de quelle plante s’agit-il?

(Voir le panicaut dans l’autoportrait de Dürer au Louvre.)

Selon Erwin Panowsky, il s’agirait de la renoncule d’eau et du cresson de fontaine, plantes de nature aquatique palliatifs à la sécheresse de l’humeur mélancholique

il s’agit de la liveche d’apres Behling quui a ecrit un livre sur la botanique des peintures du moyen age un long chapitre sur le retable.

voir « melencolia Baltzen »