– Partie 4 : L’industrialisation de Mulhouse. Marie-Claire Vitoux : Mulhouse ou le devenir d’une ville-monde [1798-1918]. En 1848, Mulhouse s’appelle désormais Mulhouse et non plus Mülhausen. 1848 Manifeste du parti communiste.

Après Mulhouse, ville suisse, la voici britannique du moins sur le plan de la révolution industrielle. L’occasion de relire le Manifeste du parti communiste

1798-1870 « Nouvelles ambitions »

Marie-Claire Vitoux entame sa partie de la Nouvelle histoire de Mulhouse d’emblée en abordant les questions démographiques, sanitaires et sociales.

Entre 1798 et 1914, la population mulhousienne a décuplé. Cette « explosion démographique » ne s’explique, compte tenu du peu d’espérance de vie des enfants d’ouvriers, que par l’immigration. Celle-ci est elle même soumise à des mouvements de flux et de reflux en fonction du marché du travail. Les immigrés viennent des campagnes du Sundgau, de l’Outre-Forêt, dans le Nord de l’Alsace, de Suisse et du Pays de Bade. Da wird parisiert. Les unions entre les sexes se décrivaient selon l’expression parisieren, un mode de relation jugé dissolu, c’est à die hors institution du mariage, à la parisienne. On note un fort taux de concubinage.

« Une immigration massive et brutale, combinée à l’extrême dénuement des migrants, aboutit à rompre l’équilibre de la niche écologique urbaine : dès la fin du XVIIIè siècle, la ville tombe malade » (p.175)

La population s’entasse dans des taudis, exploités par des marchands de sommeil. « Humidité, promiscuité, défaut d’aération se combinent avec le débordement des ordures et des excréments et font de Mulhouse un cloaque » (p.176)

« La question des excréments, devenu le symbole de la quasi-animalité du monde ouvrier, est l’une des facettes de la peur sociale : l’opprobre sociale ne condamne que les ouvriers et la population pauvre, contraints d’utiliser la rue, faute de privés [lieux d’aisance]. Dès lors, organiser à l’usine et dans la ville les manières de faire [ses besoins] est l’un des aspects du contrôle social ». (p 177)

Outre le contrôle de la satisfaction des besoins dits naturels, se pose la question de l’évacuation de leur production. La solution technique est apportée à Mulhouse par François Lesage. Il expérimentera dans la ville, vers 1845, une entreprise de vidange par pompage hermétique. Elle assurera sa fortune. La matière pompée est enfermée dans des tonneaux et transportée par le Canal du Rhône au Rhin jusque dans le Bas-Rhin pour servir d’engrais, aux houblonnières notamment.

« L’état sanitaire de l’ensemble de la population urbaine se dégrade fortement dans la première moitié du XIXè siècle : sur des corps affaiblis par le travail et la malnutrition, la grippe, la rougeole, la coqueluche, la scarlatine ou encore la variole font des ravages. La mauvaise qualité des aliments et plus encore des eaux provoquent des troubles dysentériques qui tuent » (p 178)

En 1855, la ville est touchée par l’épidémie de choléra encore mal connue et diagnostiquée. Il faudra attendre les travaux de Robert Koch en 1883-84. La surmortalité infantile frappe 40 % des nourrissons « parce que les mères ouvrières recourent au biberon avec de l’eau polluée ». En 1862, le patron de DMC, Jean Dollfus, suivi par d’autres, décide d’accorder un congé payé d’allaitement de trois semaines à ses ouvrières ayant eu un bébé. Le taux de mortalité baisse, mais reste néanmoins à 25 %. Si « les philanthropes mulhousiens ne sont pas restés inactifs » leurs efforts « ne pouvaient remporter de batailles décisives ».

Le fossé qui se creuse entre pauvres et riches va transformer le paysage de la ville par un processus de ségrégation spatiale. Les derniers affichent leur opulence et fuient les miasmes de la ville préférant l’entre-soi. Se construit le long du canal et de la voie de chemin de fer, devant ce qui sera en 1842 une gare, un Nouveau Quartier autour d’une place triangulaire, symbole maçonnique, la place de la Bourse. Il est aujourd’hui, du côté de la gare où arrive le TGV, réinitialisé en quartier d’affaires.

Au sud, donc, le pouvoir économique et commercial. Au nord, les quartiers ouvriers. Le processus de ségrégation spatiale s’achèvera par la colonisation de la colline du Rebberg pour les « manoirs » de la bourgeoisie industrielle et commerciale.

« La question du logement ouvrier n’est prise en charge par l’action philanthropique qu’à partir du milieu du XIXè siècle : jusqu’à cette époque, la bienfaisance ne franchit pas la porte des taudis. La peur hygiénique, celle des miasmes morbides qui émanent de la ville ordurière, provoque dans un premier temps une réponse médicale. […] En cette première moitié du siècle, le logement est pensé par les élites comme relevant de la seule sphère privée, et donc de la seule responsabilité de l’ouvrier père de famille. Les limites de cette première réponse [sanitaire] sont rapidement perçues, et cette prise de conscience est accélérée par la peur politique de la révolution : 1848 provoque une immense commotion dans les esprits libéraux et met en branle à Mulhouse, au-delà de la répression, une politique innovante en matière de logement ouvrier » (p.182)

La révolte du Bäckefest de 1847 et sa répression seront traitées plus loin. Restons-en pour l’instant à la question complexe de la Cité ouvrière en retenant qu’elle avait aussi une dimension politique. Voire idéologique. Elle est par ailleurs inspirée des réalisations britannique présentées à l’exposition universelle de Londres en 1851.

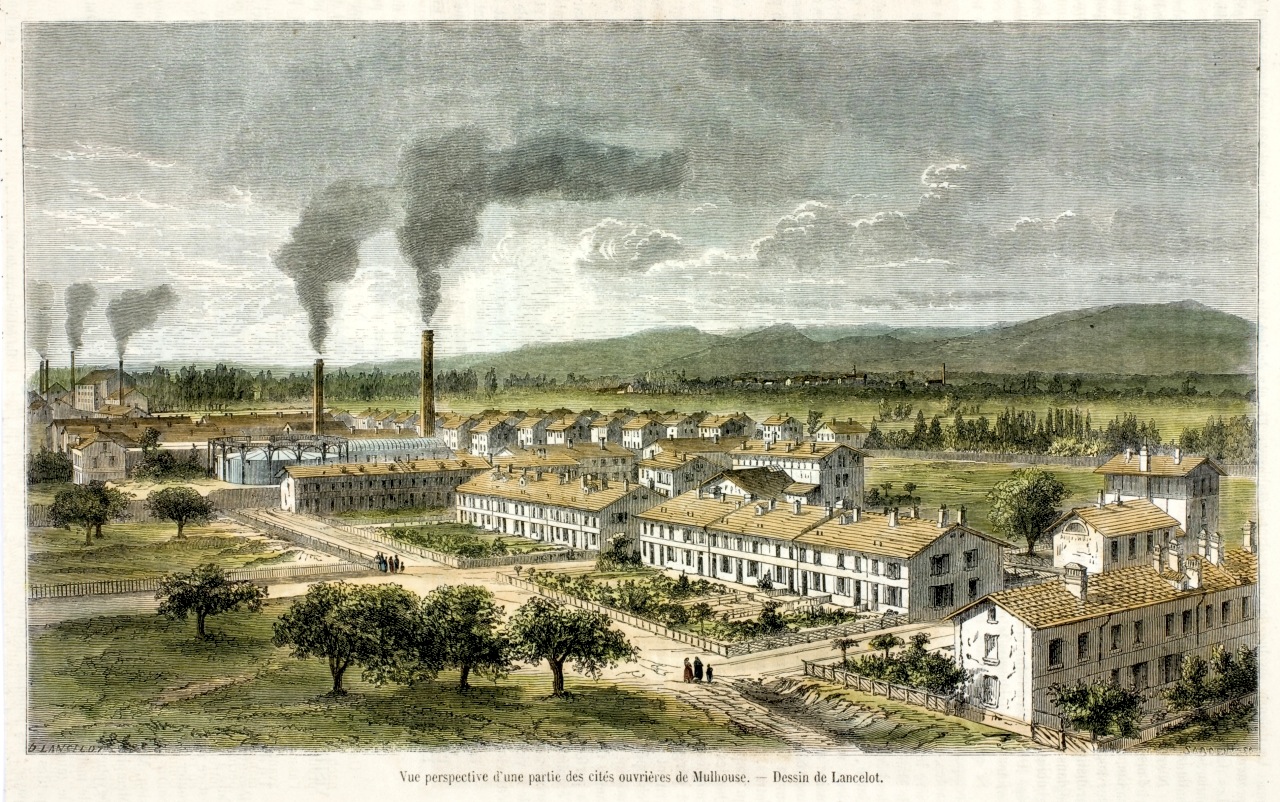

En 1853, est créée par le patron de DMC, Jean Dollfus, la SOMCO, une société immobilière qui existe toujours, la SOciété mulhousienne des cités ouvrières. Il en était l’actionnaire majoritaire. En tout, 1200 maisons seront construites hébergeant, à la fin du siècle, 10 % de la population mulhousienne. Le projet a bénéficié de subventions de l’État Le principe retenu est celui de l’accession à la propriété et non, comme ailleurs, à la location. Le « carré mulhousien », une maison pour quatre logements et familles, est la réponse au refus des « casernes ouvrières ». Il sera réputé pour cela. On notera aussi la présence d’arbres, d’une maison commune et d’équipements collectifs (bains, lavoirs) aujourd’hui disparus.

Les carrés mulhousiens, à droite, sur l’image, de la rue de Strasbourg. Archives Municipales de Mulhouse. Une reproduction figure dans le livre

« Les promoteurs prennent acte de l’échec relatif des caisses d’épargne dans les années 1830, et réorientent l’effort d’épargne vers la réalisation concrète et immédiatement accessible du logement. Les Mulhousiens s’inscrivent par ailleurs dans le courant national d’économie sociale, largement enraciné dans la réflexion chrétienne sur la question sociale, ainsi que dans la logique du parti de l’Ordre qui voit dans la propriété du logement un garde-fou contre le basculement du monde ouvrier dans les rangs des démocrates-socialistes » (p.184)

L’historienne n’hésite pas à écorner le mythe de la Cité ouvrière bienheureuse. D’abord en s’interrogeant sur les catégories d’ouvriers qui y avaient accès. Une analyse des premiers propriétaires permet à Marie-Claire Vitoux d’affirmer que les industriels

« ne cherchent à fixer que la main d’œuvre qualifiée. […] Il s’agit donc moins de libérer de la misère la population flottante des journaliers facilement remplaçables que d’attacher à Mulhouse la couche supérieure du monde ouvrier ».

Cette fixation s’obtient pas le crédit et son remboursement échelonné sur 15 ans. Le principe d’un logement pour une famille est un échec. Dès le départ en effet, les nouveaux propriétaires pratiquent la sous-location. Impossible de contrer cette tendance puisque la liberté du droit de propriété est sacro-sainte. Elle renforce par ailleurs la solidarité ouvrière.

« C’est dans la Cité, au moins autant que dans les usines, qu’émergent à la fin du siècle des organisation ouvrières qui rejettent largement la gestion par le patronat du monde ouvrier. La politique patronale de ségrégation socio-spatiale facilite ainsi le développement d’une conscience de classe ouvrière revendicatrice ». (p.185)

Le paysage urbain se transforme aussi par les implantations industrielles hors les murs, la disparition des remparts, le creusement du canal du Rhône au Rhin achevé en 1829. Il permet le transport de la houille. S’y ajoute l’arrivée du chemin de fer avec l’ouverture de la ligne Mulhouse-Thann en 1839.

Mulhouse, Manchester français

L’ expression de Manchester français qui a fait flores souligne moins le caractère français que les « caractéristiques fortement… britanniques » des entreprises industrielles mulhousiennes. Leur mutation repose sur plusieurs facteurs déjà évoqués : les opportunités commerciales de la prohibition des indiennes, l’accumulation primitive du capital lors des guerres du siècle précédent au cours duquel Mulhouse profita de son statut de neutralité.

Marie Claire Vitoux souligne la disponibilité de perfectionnements techniques, « qui permettent d’accroître la productivité dans la filature et le tissage : navette volante, machine à imprimer au rouleau, blanchiment au chlore et surtout énergie de la vapeur ». Nous n’avons pas seulement à faire avec un nouveau « système » technique où les innovations se répondent, comme je l’ai déjà signalé dans la précédente contribution. Il y a aussi l’apparition des énergies « chaudes » et fossiles du feu et du capitalocène qui s’ajoutent aux énergies « froides », renouvelables. Les représentations se transforment. La conception « d’un équilibre stationnaire et répétitif » se met à bouger non sans réticence au profit de celle de l’évolution et de progrès. J’emprunte ces notions à René Passet (les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire. LLL. 2010. p.345)

Marie-Claire Vitoux souligne la « date symbole » de 1812, année au cours de laquelle Dollfus-Mieg fait fonctionner sa filature avec une machine à vapeur. Tout ne se fait pas, bien entendu, en un jour. Ainsi, d’un côté, les manufactures cèdent la place à des entreprise concentrées « souvent intégrées (les indienneurs se dotent de filatures et de tissages mécanisés), mobilisant d’importants capitaux essentiellement suisses, et employant des centaines voire des milliers d’ouvriers ». De l’autre, il reste des travailleurs à domicile et des ruraux. « En 1818, DMC emploie près de 4000 tisserands à bras ; en 1848, ils sont encore 1200 » (p.191) L’existence d’une main d’œuvre rurale permet de lui faire supporter les aléas du marché.

L’historienne utilise pour son comparatif avec l’Angleterre les travaux de Friedrich Engels sur La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845) dont Eric Hobsbawm soulignait le caractère pionnier : cette œuvre est « probablement la première étude importante dont l’argument repose tout entier sur cette notion de révolution industrielle, aujourd’hui admise mais qui n’était alors qu’une hypothèse hardie ». Si la comparaison avec l’Angleterre se tient pour le textile, il n’en va pas de même pour l’industrie mécanique et métallurgique. Cette dernière s’est créée, à Mulhouse, à la différence de ce que décrit Engels, en l’absence de traditions dans ces domaines. « André Koechlin a donc pu créer ex-nihilo une entreprise [de construction mécanique, ancêtre de la SACM et d’Alsthom] où la dissociation entre le capital et le travail est totale » (p.192)

Toujours dans « l’industrialisation à l’anglaise » de Mulhouse, l’autrice aborde ce que j’appellerai, avec Bernard Stiegler, la question de la prolétarisation, terme qu’elle n’utilise pas mais que je souhaite introduire ici. Marie-Claire Vitoux écrit à propos du « remplacement des artisans par les ouvriers au service de la machine » :

« Les observateurs sociaux, libéraux comme Villermé ou Toqueville, ou réactionnaire comme le préfet légitimiste Alban de Villeneuve-Bergemont n’ont pas eu besoin de l’analyse (encore à venir d’ailleurs…) de Karl Marx et de Friedrich Engels pour théoriser la disparition annoncée de l’artisan à la fois propriétaire de son moyen de production, métier à tisser ou forge, et travailleur-producteur, dont la rémunération prend en compte autant son capital-machine que le temps et la compétence de son travail. Le producteur n’est plus qu’un salarié qui vend sa force de travail. » (p.193)

Ils n’ont pas eu besoin de l’analyse de Marx. Remarque superfétatoire. Quel besoin de prendre ses distances avec Marx ? Qui lui non plus n’était pas « marxiste ». Et, bien entendu, Marx et Engels n’ont pas été les seuls observateurs des réalités de leur temps. C’est comme si l’on disait que l’historien et très réactionnaire massacreur de la Commune de Paris, Adolphe Thiers, n’avait pas eu besoin de Marx pour parler de luttes des classes. Il est en effet le premier à avoir utilisé cette expression. Utiliser une même expression, observer une même réalité, cela signifie-t-il que sur le fond les analyses sont identiques ? Bien sûr que non. Or que disent Marx et Engels sur la question ?

Prenons, pour rester comme les auteurs cités dans les années 1840, le Manifeste du parti communiste. Il date de 1848. Friedrich Engels le qualifiait, en 1888 déjà, de « document historique ». Il devrait donc en tant que tel intéresser les historiennes et historiens. Le Manifeste pointe l’importante question du rapport à la machine et à la division du travail et la transformation de l’ouvrier en prolétaire, du travail en emploi salarié.

« Le développement de la machinerie et la division du travail, en faisant perdre au travail de l’ouvrier tout caractère d’autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un simple accessoire de la machine, on n’exige de lui que l’opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise.

(Karl Marx et Friedrich Engels : Manifeste du parti communiste (1848) Traduction de Laura Lafargue)

On notera qu’ils parlent de machinerie c’est à dire d’un système de machines reliées entre elles. Marx précisera plus tard que la machinerie ne prendra sa forme achevée qu’avec l’automatisation. Nous n’en sommes pas encore là même si les automates sont déjà en route. Il semblerait d’ailleurs que le précurseur de l’informatique et inventeur de la « machine analytique », Charles Babbage (1791-1871), qui inspira Marx, soit passé par Mulhouse. C’est ce que soutient Marie-José Durand-Richard dans son texte : « Le regard français de Charles Babbage (1791-1871) sur le déclin de la science en Angleterre ».

Les auteurs du Manifeste ajoutent que plus l’industrie moderne progresse, « moins le travail exige d’habileté », et plus il est déprécié. On peut le faire indépendamment de l’âge et du sexe. La machine n‘a plus rien à voir avec l’outil. L’outil permettait à l‘ouvrier d‘oeuvrer, de fabriquer un objet à commencer par l’outil lui-même. L‘ouvrier n’œuvre plus, il est devenu un simple auxiliaire, servant de la machine. Au terme de ce processus, il n’y a plus rien de produit dont le travailleur puisse dire que c’est son œuvre. C‘est une totale Entfremdung, le produit fabriqué lui devient de plus en plus totalement étranger fremd. On traduit en général entfremdung par aliénation. C’est cette extériorisation que le philosophe Bernard Stiegler nomme prolétarisation. Le savoir-faire de l‘ouvrier passe dans la machine. Le prolétaire est celui qui a vu son outil et ce qu’il a appris à en faire, son savoir-faire, englouti dans la machine.

Mais le Manifeste va plus loin. Le fait que l’on ait assimilé prolétaires et classe ouvrière est une simple donnée historique car la prolétarisation va au-delà de la classe ouvrière et n’épargne aucune couche de la société :

« Les anciennes petites classes moyennes, petits industriels, petits commerçants, petits rentiers, artisans et paysans, toutes ces classes tombent dans le prolétariat. [ … ] Aussi le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les couches de la population »

(Karl Marx et Friedrich Engels : Manifeste du Parti communiste (1848) Traduction de Laura Lafargue)

On peut être prolétarisé sans être pauvre contrairement à ce qu’affirme l’historienne à la page 208. Elle revient sur cette question à la page 226. Elle évoque la disparition des « savoir-faire » qu’elle qualifie d’« empiriques »(?) mais en les réduisant aux « tâches d’exécution » dans les grandes entreprises de réseau.

Bernard Stiegler qui critiquera Marx et Engels sur le fait qu’ils n’appréhendent les choses que sous l’angle « d’une économie de la subsistance » faisant ainsi passer à l’as « la projection des existences au-delà de leur seule subsistance ». a étendu la notion de prolétarisation. L’extériorisation des savoir-faire, prélude à celle des savoir-vivre avec le capitalisme consumériste et de savoirs théoriques avec le capitalisme computationnel, parfois appelé « cognitif ».

Les auteurs du Manifeste ont aussi souligné combien la bourgeoisie a joué un « rôle éminemment révolutionnaire » dans l’histoire et qu’elle ne peut exister « sans révolutionner constamment les instruments de production et donc les rapports de production, donc l’ensemble des rapports sociaux . »

Quant à la division du travail, la meilleure description que je connaisse est celle d’Adam Smith. Encore un qui n’a pas attendu Marx. Son texte sur la Richesse des nations date en plus de la fin du siècle précédent. Il prend l’exemple d’une petite manufacture d’épingles. Il y décrit l’autre dimension de la prolétarisation, la parcellisation du travail.

« Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, non seulement l’ouvrage entier forme un métier particulier, mais même cet ouvrage est divisé en un grand nombre de branches, dont la plupart constituent autant de métiers particuliers. Un ouvrier tire le fil à la bobine, un autre le dresse, un troisième coupe la dressée, un quatrième empointe, un cinquième est employé à émoudre le bout qui doit recevoir la tête. Cette tête est elle-même l’objet de deux ou trois opérations séparées : la frapper est une besogne particulière ; blanchir les épingles en est une autre ; c’est même un métier distinct et séparé que de piquer les papiers et d’y bouter les épingles; enfin, l’important travail de faire une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou environ, lesquelles, dans certaines fabriques, sont remplies par autant de mains différentes, quoique dans d’autres le même ouvrier en remplisse deux ou trois. »

(Adam Smith : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. 1776)

Si j’ai beaucoup insisté sur ces questions, c’est qu’elles sont encore les nôtres aujourd’hui, toute proportion gardée et dans le contexte d’une formidable industrialisaation numérique qui appelle à les repenser. Comme le fait ici Anne Alombert.

Retour au livre.

Pour l’essentiel, constate l’historienne, et au-delà de différences « réelles mais minimes », Mulhouse mérite bien le surnom de « Manchester français ». Les industriels vont d’ailleurs clandestinement piquer des plans de machines en Angleterre. L’impression sur étoffes est le « moteur » de cette industrialisation. Elle a un effet d’entraînement sur d’autres industries, métallurgique et chimique qui suivent ensuite leur propre voie. Assez tôt, les industriels mulhousiens font entrer les technos-sciences dans le processus de production non sans talent de « bricoleurs ». L’industrie mulhousienne acquière ainsi un « rayonnement mondial » :

« Et c’est bien là une des caractéristiques de l’industrie mulhousienne du XIXè siècle qui la rapproche du modèle britannique : comme la Grande-Bretagne est ‘l’atelier du monde’, Mulhouse est alors une ‘ville-monde’ qui aspire les matières premières comme le coton des Etats-Unis, d’Inde ou d’Egypte et qui exporte dans toute l’Europe, Russie comprise, et jusqu’en Amérique, ses indiennes et ses machines » (p.198)

Ville-monde ou partie prenante d’un système-monde ?

La classe des philanthropes

Tout cela fabrique des « dynasties industrielles ». Je passe rapidement là-dessus. Vous le lirez vous-même. Je ne fais pas cela pour vous épargner la lecture du livre qui, quoi que j’en dise ici, mérite d’être lu. J’essaye d’ouvrir une discussion. Je m’arrêterai plutôt sur la définition des classes sociales. Pour la classe patronale, c’est assez simple. Elle désigne les possesseurs « de capital financier, intellectuel et technique et [leur] capacité à défendre ses intérêts propres »

« De ce point de vue, le monde patronal mulhousien est bien une classe et il l’est devenu très tôt, ce qui le démarque du patronat ‘français’ » (p.200)

Là encore, le modèle est d’inspiration britannique. Il s’en distinguera cependant dans la perception des questions sociales. Avant cela, Marie-Claire Vitoux aborde via Max Weber, l’éthique protestante qui caractérise du moins les pionniers du capitalisme mulhousien.

Je précise qu’au début de son célèbre ouvrage L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber explique que ce n’est pas l’auri sacra fames [« L’abominable faim de l’or » (Virgile)] qui fait la différence entre le pré-capitalisme et le capitalisme dont il essaye d’étudier la naissance mais ce qu’il appelle la création d’un « esprit du capitalisme », c’est-à-dire une transformation mentale, culturelle, spirituelle dans laquelle la Réforme protestante, plus calviniste que luthérienne d’ailleurs, a pris une part déterminante. Il montre que le capitalisme qui avait besoin de la mise en place d’une nouvelle rationalité sociale ne peut se servir d’hommes d’affaires sans scrupule. Il a besoin de ceux qui prennent soin de leurs investissements (voir ici).

Mme Vitoux note que tous les pionniers de l’industrie mulhousienne sont protestants mais aussi francs-maçons et adeptes des Lumières. J’ajoute que ce qui réunit les trois idéologies c’est cette « inclination spécifique au rationalisme économique » de l’éthique protestante, analysée par Max Weber. Ses traits religieux disparaissent cependant de ses motivations tout en revenant hanter la vie, tel un spectre dans l’armure d’une rationalisation méthodique déconnectée de finalités supérieures. Car elles ne sont plus mises en relation avec « les valeurs spirituelles suprêmes de la culture » (voir là)

Venons en à la fameuse philanthropie. Sur ce plan, la ville se débarasse du modèle britannique. « Mulhouse en matière sociale ne veut pas être Manchester » où l’on posait en principe que « le pauvre est seul responsable de sa pauvreté ». L’on admet que « les aléas économiques ou de la vie peuvent faire basculer les pauvres dans l’indigence ». L’historienne distingue trois éléments de cette compréhension de la question sociale. Il y a d’une part des considérations « morales » sur la « confraternité industrielle ». On pourrait ici souligner la dimension sociale du capital lui-même, comme on peut le lire dans le Manifeste : il est un « produit collectif », c’est à dire qu’il ne peut être mis en mouvement par les seuls détenteurs de capital mais nécessite, en dernière analyse, « l’activité commune de tous les membres de la société ». Cela rejoint, d’autre part, les raisons tout à fait pragmatiques signalées par l’auteure :

« La prise en charge des ouvriers au chômage par la bienfaisance privée et publique a aussi pour but de conserver les ouvriers sur place, ce qui permet d’éviter les hausses brutales de salaire qu’il faudrait consentir pour les faire revenir au moment de la reprise » (p. 202)

Le troisième élément est l’accent mis sur l’éducation. Bref, ces trois dimensions se combinent pour « générer une prise en charge innovante de la misère ». Cette philanthropie expérimentale se développe en deux temps « articulés autour de 1848 ». Le premier repose sur l’assistance immédiate et la prévention. L’historienne note que cette assistance n’est jamais financière mais consiste en distribution de bois, de nourriture, de vêtements préparés par les « Dames de la bourgeoisie « pour leur « mercredi des pauvres ». Tout mulhousien résident depuis un an dans la ville y a droit. La réforme du bureau de bienfaisance de 1832 est complétée par une mesure de maintien de l’ordre. « L’arrêté du 14 mai permet à l’autorité municipale d’expulser les indigents étrangers de la ville ».

Dès 1827, […], la toute nouvelle société industrielle lance le mouvement pour limiter et encadrer le travail des enfants à l’usine. Les obstacles locaux et nationaux, en particulier les sacro-saints principes de la liberté d’entreprendre et de la toute-puissance paternelle, retardent son application. Les industriels mulhousiens plaident pour une loi générale qui égaliserait les conditions de la concurrence, ils l’obtiendront en 1841. Une fois les enfants les plus jeunes sortis de l’usine, il s’agit de les accueillir à l’école. La concomitance des dates est signifiante ; la réforme de l’assistance en 1832 a suivi la réforme scolaire de 1831. Près de deux ans avant la loi Guizot qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à avoir une école, les Mulhousiens ouvrent le 17 octobre 1831, rue des Trois Rois une école publique remarquable à plus d’un titre. Un système de bourses totales ou partielles vise à faciliter son accès aux enfants les plus pauvres. Elle accueille indistinctement les enfants catholiques et protestants et une école pour les petites filles est ouverte sur le mêmes principes, quelque 20 ans avant la loi Falloux ». (p. 204)

La loi Falloux avait rendu obligatoire l’ouverture des écoles pour filles. Elle avait également autorisé l’enseignement privé confessionnel. L’initiative privée s’intéresse même aux tout-petits. Malgré cette précocité, souligne l’historienne, le bilan de tout cela est maigre : « Le système scolaire mulhousien a perdu la bataille contre les effets dramatiques de l’explosion démographique combinée à la nécessité vitale du salaire des enfants pour les familles ouvrières ». Elle ajoute qu’un des effets « les plus pervers » de la loi sur le travail des enfants de 1841 a été de multiplier les écoles de nuit et les écoles d’usine.

L’échec de tout cet ensemble de tentatives, pour louables qu’elles puissent être, ainsi que les mouvements révolutionnaires des années 1840 et notamment ceux de 1847 à Mulhouse, 1848 à Paris et, pas loin de Mulhouse, dans le Pays de Bade ainsi qu’en Suisse, conduisent à un tournant. Le cursus scolaire est raccourcit, de 7 à 5 ans, et met l’accent sur les enseignements fondamentaux des trois premières années, lire, écrire, compter.

« Cela permet d’envoyer à l’usine des jeunes sachant théoriquement lire et écrire le français et l’allemand ainsi que de faire les quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux »

Bien entendu les industriels mulhousiens approuvent la répression et la politique sécuritaire du Parti de l’Ordre du futur Napoléon III. Un autre facteur explique l’infléchissement de la politique philanthropique : l’apparition d’un nouvel acteur social, le clergé catholique. Se livrant à un nouvel activisme. La population est devenue majoritairement catholique (66 % en 1851 contre 30 % de calvinistes). Par ailleurs, les ouvriers – mais pas les ouvrières – ont désormais le droit de vote. Comme nous l’avons déjà vu, en 1853, Jean Dollfus crée la société immobilière de la cité ouvrière (SOMCO) à la fois pour donner un but à l’épargne mais aussi parce que le principe d’accession à la propriété

« constitue la réponse des élites manufacturières au suffrage universel et au socialisme : un ouvrier propriétaire ne sera jamais un révolutionnaire, telle est leur conviction ». (p.205)

Même si, comme le souligne Marie-Claire Vitoux, on ne peut pas dire qu’au début du siècle et même encore plus tard, les ouvriers soient constitués en classe, ce que dit aussi le Manifeste, n’empêche que ça gronde. Classe laborieuse, classe dangereuse. Le monde du labeur reste dangereux. Il y a à l’intérieur de ce monde bien des disparités avec des écarts importants entre ceux du textile et ceux de la métallurgie, dans le textile entre ceux qui forment une aristocratie ouvrière, les dessinateurs et le graveurs et les autres au bas de l’échelle en passant par les situations intermédiaires que sont celles des imprimeurs, des contremaîtres. J’ajoute que tout ce monde est mis sous surveillance et sous contrôle, patronal et policier (ouvertement et/ou secrètement), et, le cas échéant, réprimé. Le contrôle des corps et des esprits se fait notamment par le biais du « livret ouvrier » obligatoire. La surveillance occulte se fait par des informateurs présents dans les cabarets et autres lieux de rencontre pour y prendre la température et identifier les meneurs. (Cf Edouard Ebel : Police et société/ Histoire de la police et de son activité en Alsace au XIXe siècle. Presse universitaires de Strasbourg. 1999).

La production se militarise.

Le Bäckefest

La révolte éclate néanmoins. Non en 1848 mais en 1847. Ce n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle est précédée de toute une série de mouvements de grève sur les salaires pas seulement à Mulhouse mais dans tout le Haut-Rhin notamment dans le textile. Y a-t-il eu comme l’affirme Raymond Oberlé des tentatives de « briser les métiers mécaniques », référence sans doute au luddisme ?

Lithographie Vve Levrault. Archives municipales de Mulhouse. Photographiée à l’exposition L’appel à la liberté – Révolution 1848/49 et aujourd’hui au Dreiländermuseum de Lörrach (Visible jusqu’au 19 mai 2024)

Sur fond de montée des prix, de crise agricole (2 ans de mauvaises récoltes, maladie des pommes de terre) et de marasme industriel éclate une émeute, le 26 juin 1847, un samedi. Elle est connue sous le nom de Bäckefest (fête des boulangers). Elle est provoquée par la brusque flambée du prix du pain. Les revendications s’adressent à la municipalité avec la demande de suspendre la taxe sur le pain. Ils sont d’abord quelques centaines réclamant une entrevue qui les met en attente. Le mouvement s’étend et gonfle. Raymond Oberlé avance le chiffre de 15 000, avec des scènes de pillage de magasins. La répression est brutale. Comme on le voit sur l’image, elle est le fait de l’armée. Il y aura des morts. Des condamnations. Les révolutions de 1848 aidant, les inculpés furent amnistiés à la demande de la municipalité. La clémence s’explique, écrit l’historienne, parce que les élites sociopolitiques comprennent « que la crise européenne à antécédence frumentaire [qui concerne le blé, la subsistance], est devenue industrielle et globale et qu’elle provoque un chômage de masse ». (p.213). Avec sa dimension politique due à l’introduction du suffrage universel. A la réponse sécuritaire, l’installation d’une garnison notamment, et plus tard le transfert de la sous-préfecture d’Altkirch à Mulhouse, s’en ajoutent d’autres telles que l’expulsion des ouvriers étrangers et la mise en chantier du canal de décharge pour employer les chômeurs « afin de les immuniser contre les doctrines socialistes ». Il ne s’agit plus dès lors seulement d’intervenir dans le champ social mais également politique, domaine dans lequel les industriels comptent sur l’appui national et bonapartiste. Tout cela est subtilement nuancé dans le livre. Et pas facile à résumer d’autant que les chronologies se mêlent. Je vous y renvoie. Je retiens cependant encore ceci : Mulhouse a été une des rares communes de France à voter non au plébiscite qui légitimait le coup d’État de Napoléon le petit. Moins d’un an après cependant le oui l’emporte avec, il est vrai, une plus faible participation.

Le 21 juillet 1848, Mülhausen est francisé en Mulhouse par arrêté du Président du Conseil des ministres.

1870-1871 Grèves – Rupture – Guerre – Annexion – Commune de Paris

Un nouveau scrutin plébiscitaire en mai 1870 révèle « l’émergence du monde ouvrier comme force politique » . Le procureur général de Colmar note que la « rupture » est faite :

« Jusqu’ici l’aristocratie financière, industrielle et protestante avait entraîné dans son opposition républicaine la population ouvrière et catholique qui travaille dans les usines. […] La rupture s’est faite. Les ouvriers ont voté contre la cause des patrons et, à la surprise générale, le plébiscite a eu la majorité dans cette grande ville de Mulhouse qui avait refusé son suffrage à l’Empereur au lendemain du 2 décembre. Cette majorité est l’œuvre exclusive des ouvriers. C’est un acte d’émancipation politique en même temps qu’un symptôme nouveau et grave d’hostilité contre les chefs d’entreprise. Les conséquences n’ont pas tardé à se produire. Je ne doute pas que ce mouvement d’opinion dans les masses ouvrières ne soit le point de départ de la récente agitation gréviste ». ( Cité dans le livre p.217)

J’ajoute quant à moi un autre texte du début de cette même année 1870. Et je présenterai la suite de manière un peu différente comme j’avais tenté de le faire pour le théâtre afin de mettre en évidence ce moment d’emballement de l’histoire. Eugène Weiss, ouvrier imprimeur et internationaliste mulhousien de la Fédération jurassienne, écrit à Eugène Varlin pour lui demander les statuts de l’Internationale. Comme j’ai enfin trouvé cette missive dans son intégralité, je vous en fais profiter. Elle est citée dans les actes d’accusation du troisième procès de l’Internationale qui s’est ouvert devant le Tribunal correctionnel de Paris, le 22 juin. Celui-ci prononcera la dissolution de l’association. Je retranscris le texte tel qu’il y figure.

Mulhouse, le 6 mars 1870

«Citoyens,

Au commencement de février, j’avais déjà écrit une lettre pour vous prier d’avoir la bonté de m’envoyer les statuts et règlements de l’association des ouvriers de l’Internationale ; mais au moment de la mettre à la poste, j’ai lu dans la Marseillaise votre arrestation. Enfin vous voilà relâché et je vous fais de nouveau la même demande.

La situation de l’ouvrier à Mulhouse est loin d’être brillante. Nous avons des fabricants, des tyrans de la pire espèce, et, malgré toutes les injustices commises tous les jours, l’ouvrier ne sait trouver le remède de tous les maux.

Depuis près d’un an, chaque semaine une fois, je réunis chez moi une vingtaine de mes confrères des divers établissements de la ville, imprimeurs, mécaniciens, fileurs, etc., pour parler un peu politique. Mercredi prochain, nous nous réunissons pour ouvrir une souscription pour nos frères du Creusot [où se déroulent des grèves très dures de 10 jours en janvier et de 23 jours en mars 1870] ; la semaine prochaine, j’espère avoir les statuts demandés, et nous verrons ce que nous pourrons faire ici : fonder des chambres syndicales, etc.

Nous avons beaucoup de difficultés, mais le courage ne nous fera jamais défaut ; avec le temps et la persévérance on viendra à bout.

Parler du choléra ici n’effrayerait pas tant MM. les capitalistes que si l’on parle de l’Internationale. Naturellement c’est bien clair ; jusqu’à aujourd’hui ils ont régné en maîtres (système Schneider et Cie), et ils tiennent autant à leur toute puissance que notre bien-aimé Empereur, et on voudrait leur faire opposition ? Mais bigre ! On ne souffrirait pas cela. A la porte ! Avec ces charognes, les amis de l’ordre continuerons à travailler et à nous faire gagner des millions.

Quand même je n’ai pas à me plaindre de mes patrons, au contraire ( je suis imprimeur au rouleau chez les frères Koechlin) je ne peux pas voir comme dans des autres établissements on traite l’ouvrier, pour cela donc, j’ai formé le plan de commencer la campagne contre l’injustice et le capital, avec l’espoir, cher citoyen, comme nous sommes bien ignorant ici, que vous nous aiderez de vos conseils au besoin.

Vous ne pouvez pas vous imaginer quelles précautions il faut prendre pour gagner l’ouvrier ; on est si peureux ; la confiance manque partout parce que dans tous les coins on croit apercevoir un mouchard. N’importe, nous agirons en secret jusqu’avec certaine solidarité sera établie et quand même nous viendrons au but.

Beaucoup de personnes étaient encore bien surprise quand, le 24 février, nous avons pu réunir une soixantaine de citoyens pour un banquer commémoratif qu’on nous a pas arrêtés.

Enfin, je ne veux pas vous fatiguer avec mon bavardage ; je vous prierai encore une fois de m’envoyer les statuts demandés et plus tard je vous rendrai compte de mes efforts.

Je vous remercie à l’avance de vos peines

Salut et fraternité.

Eugène Weiss,

Rue du Bourg, n°3, à Mulhouse (Haut-Rhin)».

(Troisième procès de l’association internationale des travailleurs à Paris. Armand Le Chevalier, éditeur. Juillet 1870. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.)

Il est intéressant de relever cet embryon, à Mulhouse, d’un internationalisme anti-autoritaire ce que ne sera pas la social-démocratie allemande. L’histoire est aussi celle des potentialités étouffées. Eugène Weiss sera licencié de chez les frères Koechlin en 1875. Semble-t-il pour avoir oeuvrer pour la candidature de Wilhelm Liebknecht à Mulhouse

Je complète avec les grandes grèves – du 6 au 15 juillet 1870 – qui s’étendent aux vallées vosgiennes voire dans tout le Haut-Rhin. Grève générale ? En tous les cas d’une « dimension exceptionnelle » (dixit R. Oberlé). Centrée sur la réduction du temps de travail et les salaires, elles « résument des années de grève, avortées et réprimées » ( R. Oberlé : Histoire de Mulhouse des origines à nos jours. p. 232)

Le 9 juillet 1870 le préfet du Haut-Rhin fait afficher un appel au calme aux habitants de Mulhouse

« L’ordre a été violemment troublé dans votre ville. Des usines ont été envahies ; des ouvriers voulant travailler ont été arrachés de leurs métiers et empêchés de gagner le pain de leurs familles ».

Le vendredi 15 juillet, Ernest Meininger, historien précoce – il avait 18 ans – écrit dans son journal :

« La grève est à peu près terminée ici. Les ouvriers ont compris que le moment était mal choisi pour eux de rester sans travail, maintenant que cela va se gâter en politique et que nous allons avoir sans doute la guerre avec la Prusse ».

Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre au Royaume de Prusse. Très vite, les armées françaises sont défaites : en Alsace, à Wissembourg et Frœschwiller, et plus tard à Strasbourg, et en Moselle à Gravelotte… Le 2 septembre 1870 après la défaite de Sedan, l’Empire est renversé. La France rend les armes le 28 janvier 1871. Le Deutsches Reich est proclamé à Versailles le 26 février, et la signature, le 10 mai du Traité de Francfort, consacre des cessions de territoires : l’Alsace sauf Belfort (qui faisait alors partie du Haut-Rhin) et la Moselle sont cédées à l’Allemagne. C’est la première annexion légale puisque votée par l’Assemblée Nationale française réunie à Bordeaux, malgré les vives protestations des députés alsaciens et mosellans.

Du 18 mars 1871 et pendant 2 mois et 10 jours jusqu’à son écrasement au cours de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai, c’est la Commune de Paris, absente du livre. Pourtant, quelques 200 Alsaciens -Lorrains y participeront. Des Mulhousiens aussi, parmi lesquels Charles Keller

Charles Keller, dit Jacques Turbin, né à Mulhouse le 30 avril 1843, fut ingénieur civil, directeur de la filature Koechlin de Willer. Il fit partie de la minorité bakouninienne qui créa l’Alliance internationale de la démocratie socialiste, branche de l’Association internationale des travailleurs. Après la chute de la Commune, Keller s’établit à Mulhouse, puis à Bâle. Il fut aussi poète parnassien. Il écrivait en français. Après l’amnistie, on le trouve à Belfort, puis à Nancy, où il fonde l’Université populaire. L’émancipation par les savoirs. Keller est l’auteur de « La Jurassienne », mise en musique par James Guillaume. Ce dernier passera par Mulhouse pour rencontrer Eugène Weiss. Voici le refrain de la Jurassienne

Nègre de l’usine,

Forçat de la mine,

Ilote du champ,

Lève-toi peuple puissant ;

Ouvrier, prends la machine !

Prends la terre, paysan !

Ouvrier, prends la machine !

Prends la terre, paysan !

S’il y a une rue Adolphe Thiers à Mulhouse, il n’y a pas de rue Charles Keller. Il y est totalement ignoré.

En juin 1871, les deux départements d’Alsace et de Moselle deviennent le Reichsland Elsaß Lothringen. Le traité de Francfort contenait pour les Alsaciens-Mosellans la possibilité d’opter pour la nationalité française mais la limitait en même temps au fait que la nationalité était liée au lieu de résidence. Celles et ceux qui souhaitaient conserver la nationalité française devaient dès lors émigrer. Près de 160 000 personnes y résidant optent pour la nationalité française. Quelque 50 000 d’entre eux quittent le territoire.

« Environ 6000 Mulhousiens, soit 10 % de la population totale, quittent la ville, qui fournit à elle seule 5 % du total des exilés. Un tel chiffre montre, qu’au delà de la diversité des motivations, le choix de l’exil n’a pas été effectué seulement par la bourgeoisie d’affaires francophile ». (p.221)

L’« hémorragie démographique » est compensée par l’arrivée d’Altdeutschen, de vieux-allemands. On nomme ainsi les natifs de différentes régions du Reich allemand en majorité badois et prussiens qui se sont installés en Alsace-Moselle après l’annexion. A Mulhouse, ils formeront plus de 20 % de la population. Les industriels mulhousiens, dont les produits avaient ciblé le marché français, s’adaptent à la nouvelle donne.

A Mulhouse même, les entrepreneurs mulhousiens sont amenés à élaborer des solutions d’adaptation qui, loin d’être des pis-aller, se révèlent souvent des outils structurels de développement et de croissance. L’évolution générale de l’Europe industrielle vers le capitalisme financier est particulièrement forte en Alsace. La mutation prend deux formes, le développement des banques et autres maisons de commerce, et la transformation de nombreuses entreprises en sociétés anonymes.» (p.225)

Les Mulhousiens participent activement à la création d’un réseau de grandes banques régionales en position d’intermédiaires financiers entre la France et l’Allemagne, « position d’entre-deux » qui caractérise l’histoire de la ville. Les entreprises familiales s’étiolent. En 1904, l’industrie textile est concentrée en 19 sociétés anonymes.

« S’ouvre une nouvelle ère où le pouvoir de décision commence à échapper aux familles fondatrices ». (p.230)

Puis vient la fée électricité. Quelques éléments d’innovations techniques sont signalés dont le premier tramway électrique en 1894, la filature de la laine peignée. Le télégraphe est déjà là et bientôt le téléphone dont le premier réseau est inauguré en 1881. On assiste à l’industrialisation des procédés photographiques, à la « transformation structurelle de l’industrie chimique », au développement de grandes entreprises commerciales

Mulhouse dans le Reichsland Elsaß-Lothringen

Follow

Follow