« Une caractéristique essentielle de la machine de contrôle occidentale est de rendre le langage aussi peu imagé que possible, afin de séparer autant que possible les mots des objets et des processus visibles »

(W.S. Burroughs cité par Frédéric Neyrat)

Bernard Stiegler : extrait de Vers un art de l’hypercontrôle. Cité du livre. Aix en Provence. 2014.

L’année Joseph Beuys – le centenaire de sa naissance, le 12 mai 1921 à Krefeld – bat son plein en Allemagne. On y trouve de tout et parfois n’importe quoi. Dans un article sous le titre éloquent de « ni chamane ni mystique », le graphiste et éditeur Klaus Staeck qui a travaillé de nombreuses années avec l’artiste devait déplorer l’incapacité des feuilletonistes à situer, dans leurs temps, les biographies fussent-elles fantasmées comme celle de Beuys. Mais, bon, officiellement l’artiste est dans le vent. Si de nombreux musées et institutions se sont mobilisés (voir ici pour le programme complet), ils ont été contraints de le faire dans un contexte sanitaire qui à la fois empêche pour le moment l’accès aux œuvres mais donne par ailleurs un plus large accès à des témoignages en ligne. La différence avec la France est dès lors saisissante. Certaines des actions du plasticien sont restées célèbres, au-delà du quart d’heure, comme celle du coyote ou le geste précurseur et collectif de la plantation d’arbres à Kassel pour la Dokumenta, en 1982. Beaucoup de villes rêvent aujourd’hui de ce qui fit scandale, il y a quarante ans.

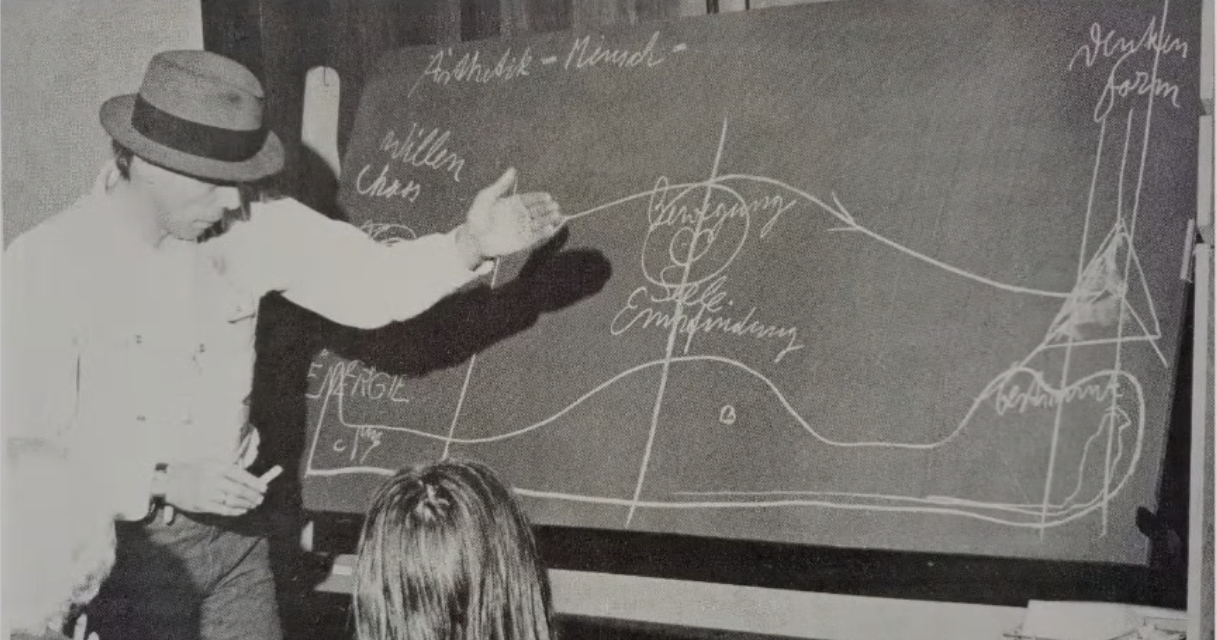

Joseph Beuys : Théorie plastique. 1972. Image extraite du livre de Harlan, Rappmann et Schata : Soziale Plastik / Materialien zu Beuys. Achberger Verlag.

Le dessin réalisé au cours d’une conférence à la Volkshochschule de Remscheid, n’est pas sans évoquer avec ses différences le schéma de Paul Klee évoqué dans la précédente chronique. L’instantané photographique donne une forte idée du gestus pédagogique, du mouvement du corps, du bras, de la main qui partent de mots tels que, à gauche, volonté, chaos, énergie vers, à droite, pensée, forme, en passant par mouvement, âme, sentience [Empfindung]. Il manque bien entendu la parole. Beuys « sculptait » aussi avec sa langue.

Quel que soit le jugement que l’on porte sur tel ou tel aspect de son œuvre et de sa pensée, il reste que, comme aucun autre artiste, Joseph Beuys a lié art et société, l’a articulé avec la politique, la science, la technique, la philosophie et l’économie avec son concept de sculpture sociale. J’ai publié son dernier discours dans lequel il en redéfinit l’origine en la posant non seulement comme ouverture aux sens autres que le visible, en introduisant la dimension de la chaleur, d’où sa prédilection pour des matériaux qui y sont sensibles comme la graisse ou la cire mais également comme projet de transformation de la société. Il cherchait aussi à surmonter la division entre artistes et non-artistes. Un tel projet entrait en résonance avec – voire inspirait – celui de Bernard Stiegler définissant la sculpture sociale comme processus de « trans-formation » menant vers l’individuation psychique et collective, une individuation qui ne peut évacuer les questions esthétiques.

C’était donc pour moi l’occasion de revisiter les deux livres du philosophe (rassemblés en un dans l’édition de poche) consacrés à De la misère symbolique édités chez Galilée. Le premier l’a été en 2004 : L’époque hyperindustrielle. Le second, l’année suivante : la catastrophè du sensible. Ce dernier contient un chapitre intitulé :

Appareiller

A partir de Warhol et de Beuys

Appareiller est un terme maritime signifiant préparer un bateau pour la navigation. Il s’agit de se préparer pour partir à l’aventure, titre de l’avertissement au lecteur. Aux risques de devoir affronter des turbulences voire des tempêtes. Pour rester, comme Stiegler, dans la métaphore maritime, il est question de s’armer, de forger « un arsenal de concepts », bref concevoir une organologie (du grec « organon » : outil, appareil) pour la lutte de l’esprit contre lui-même et sa bêtise. L’organologie est une façon de penser ensemble l’histoire et le devenir des organes physiologiques, des organes artificiels et des organisations sociales. « Elle décrit une relation transductive entre trois types d’ « organes » : physiologiques, techniques et sociaux. La relation est transductive dans la mesure où la variation d’un terme d’un type engage toujours la variation des termes des deux autres types » (Cf).

J’ai souligné ce à partir de. Il n’est pas question de partir avec mais de bourlinguer à partir de Andy Warhol et Joseph Beuys, deux artistes du 20ème siècle. Il nous invite à une prise de risque devant la complexité de la tâche dans la « guerre esthétique » qui se présente à nous.

Appareiller peut être pris aussi au sens où nos organes sensoriels sont appareillés par des prothèses visuelles (lunettes, télescopes microscopes) et/ou auditives, elles mêmes connectées ou susceptibles de l’être. Les humains ont cru longtemps que « les paroles s’envolent, les écrits restent». Cela n’est plus vrai. Au delà de leur enregistrements analogiques volontaires, les dispositifs technologiques numériques permettent à notre insu de les capter, tracer, analyser à des fins commerciales. Pour ce qui concerne le toucher, les doigts de la main, nous sommes aussi passés aux écrans dits tactiles.

« Le geste de la main, qui seul ouvrait picturalement le visible, régresse machiniquement au cours du XIXè siècle vers la pression du doigt sur l’appareil photographique, comme s’il y avait un devenir du doigt (digit) de la main et de ses manières. Le doigt manipule aussi les touches du magnétophone et le clavier alphanumérique pour une genèse algorithmique et digitales de formes, ce qui engendre de nouveaux matériaux artistiques (plastiques aussi bien que musicaux). Ces exemples, pris parmi mille autres, indiquent un double mouvement de naturalisation des inventions techniques par les hommes, et de délégation des opérations effectuées par les organes du corps humain aux machines et aux technologies. […] Dans tous les arts, instruments, machines, notations ou enregistrements, désormais et visiblement, prolifèrent, redéfinissant sans cesse les pratiques artistiques. »

( Bernard Stiegler : De la misère symbolique. Tome 2. pp 22-23)

Je reviendrai un peu plus loin sur le sens, plus précis encore que donne Stiegler, du mot appareiller.

Commençons par une œuvre de Joseph Beuys.

On peut y voir un clin d’oeil à l’Amérique d’Andy Warhol et ses boites de soupe Campbell auxquelles manquerait le flacon de condiment de chez Maggi. Il est associé à la tradition européenne des Lumières, avec l’édition de poche de la Critique de la raison pure d’Immanuel Kant parue chez Reclam et estampillée Beuys, l’un invitant à interroger l’autre. Le titre de la composition est le suivant : je ne connais pas de week-end, (Source). L’ensemble était fixé dans un attaché-case. On pourrait y voir aussi des questions à repenser à l’ère du capitalisme consumériste et mass-médiatique. Et donc de les repenser une nouvelle fois à l’ère du capitalisme computationnel et de la société d’hypercontrôle.

Même si leurs œuvres traversent le temps, les artistes – aussi les philosophes – ne sont pas intemporels mais de leur temps. Celui de Beuys est marqué par ce que Adorno appelait les industries culturelles. Dans le nôtre, il n’y a plus besoin d’attaché-case. Et la Critique de la raison pure existe désormais en version numérique.

De la misère symbolique

« Notre époque se caractérise comme la prise de contrôle du symbolique par la technologie industrielle où l’esthétique est devenu à la fois l’arme et le théâtre de la guerre économique. Il en résulte une misère où le conditionnement se substitue à l’expérience »

(Bernard Stiegler : De la misère symbolique 1 L’époque hyperindustrielle p .13 Avant propos)

Qu’est ce que le symbolique et comment est il contrôlé ? Comme exemple de symbolique, on peut prendre le langage et ce qu’en dit Willam Burroughs cité en exergue. Le mot « symbole » est issu du grec sumbolon signifiant « mettre ensemble ». En Grèce, un symbole était au sens propre et originel un tesson de poterie cassé en deux morceaux et partagé entre deux contractants. Pour liquider le contrat, il fallait faire la preuve de sa qualité de contractant (ou d’ayant droit) en rapprochant les deux morceaux qui devaient s’emboîter parfaitement. Il faut donc au moins être deux pour partager un symbole. L’antonyme littéral du symbolique est le diabolique, ce qui divise. Le diabolique est, au sens propre, pour les Grecs, le bâton qui semble rompu lorsqu’il est plongé dans l’eau ; au sens figuré, c’est l’apparence trompeuse. Ce qui est trompeur, fait croire à la cassure et relève de l’illusion des sens, est de l’ordre du diabolique ; ce qui rapproche, reconstitue l’unité ou la totalité originelle en dévoilant du sens est de l’ordre du symbolique.

Quid de l’esthétique ? Bernard Stiegler distingue au moins deux esthétiques. D’un côté, celle, psycho-physiologique, qui étudie les organes des sens et, de l’autre, celle des formes artefactuelles, design, symboles et œuvres. Or, écrit-il, « la stabilité des organes des sens est une illusion en ce qu’ils sont soumis à un processus incessant de dé-fonctionnalisation et de ré-fonctionnalisation, précisément lié à l’évolution des artefacts ».

Il y a donc une histoire de l’esthétique faite de celle des désajustements entre le corps et son organisation physiologique, ses organes artificiels, c’est à dire tout ce qu’il produit hors de lui (objets, outils, instruments, œuvres d’art) que l’on appelle exo-somatisation (qui tend à l’infrasomatisation) et les organisations sociales où s’articulent les deux premières. Le développement du marketing, des médias de masse audiovisuels du capitalisme de consommation et des marchés de masse qui fait qu’une voiture peut s’appeler Picasso a produit une misère symbolique privant les individus « d’un rapport singulier à des objets singuliers ». Le consumérisme a transformé les objets singuliers en objets particuliers en fonction de segments de marché où la diversité même est standardisée. Cette perte de singularité conduit à une perte d’estime de soi. Pour Stiegler donc, la question esthétique, la question politique et la question industrielle sont à penser ensemble. Écouler la marchandise est le rôle dévolu au marketing et à sa fonction esthétique de canalisation c’est à dire de destruction de l’énergie libidinale. Mais c’est une « esthétique » dé-symbolisante dans la mesure où la circulation symbolique suppose la participation, le partage, le désir.

« Par misère symbolique, j’entends donc la perte d’individuation qui résulte de la perte de participation à la production des symboles, ceux-ci désignant aussi bien les fruits de la vie intellective [faculté de concevoir, comprendre] (concepts, idées, théorèmes savoirs) que ceux de la vie sensible (arts, savoir-faire, mœurs) ». (ibid p. 33)

La capacité de production et de partage du symbolique (participation) est aussi la condition du vivre ensemble en société, de la philia. En son absence le nous se décompose. Le nous suppose un minimum de partage de sensibilité et aussi de mémoire. D’où l’articulation entre art et politique. Pour Stiegler, nous sommes dans une guerre esthétique pour le contrôle des affects.« L’esthétique est devenue l’objet d’une exploitation industrielle systématique » dans le seul but de « développer des marchés de consommation ». Cette exploitation finit par « transformer le corps sentant, le corps sensible, de corps désirant en un corps consommateur ».(ibid p.44)

« La question politique est une question esthétique, et réciproquement : la question esthétique est une question politique. J’emploie ici le terme « esthétique » dans son sens le plus vaste. Initialement, aisthésis signifie sensation, et la question esthétique est celle du sentir et de la sensibilité en général ».

(Bernard Stiegler : De la misère symbolique in Le Monde 10 octobre 2003)

Tournants machiniques de la sensibilité

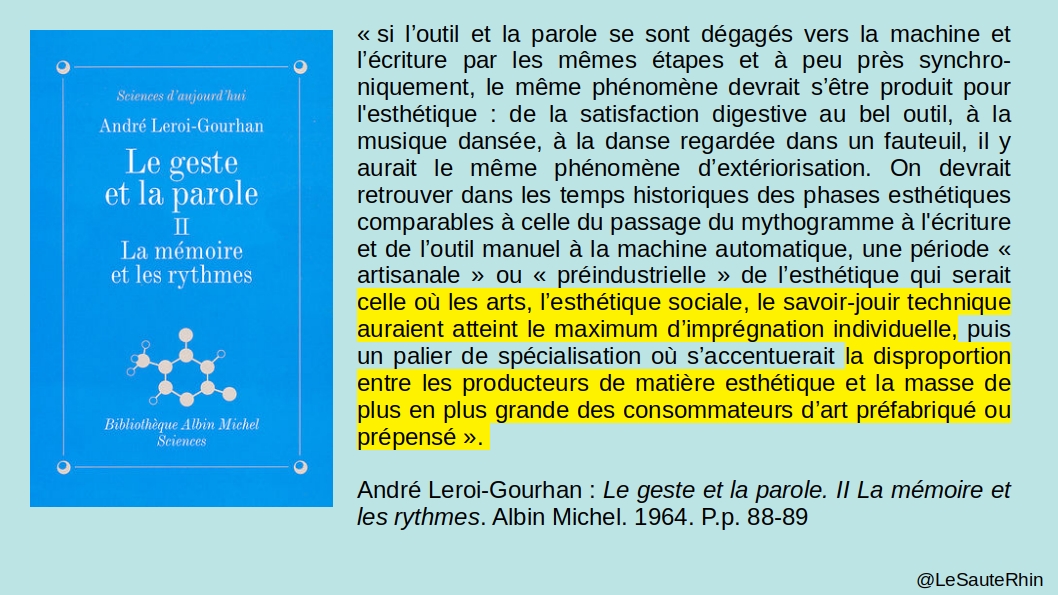

La modernité est l’industrialisation de toute chose. A la division classique du travail se surajoute la séparation producteurs-consommateurs par l’industrialisation de la vie quotidienne. Cette séparation existe, en matière esthétique aussi, comme le signalait déjà André Leroi-Gourhan.

« C’est une nouvelle forme de capitalisme qui se développe ainsi […] où ce n’est plus l’entrepreneur-producteur qui fait la loi capitale, mais le marketing en tant que contrôle des temps des consciences et des corps par la machinisation de la vie quotidienne – par le biais de toutes ces choses machiniques que sont, après l’automobile et la machine à laver, le téléviseur, le téléphone mobile, l’agenda électronique, l’ordinateur et le home cinema, choses articulées par les dispositifs rétentionnels mais aussi sur tous les dispositifs biotechnologiques que met en place le biopouvoir hyperindustriel, et qui constituent l’horizon organologique général avec, pour, contre, et dans lequel il faut lutter, au bénéfice, pour ce qui nous concerne, et en tant que nous voulons demeurer un nous, des singularités individuelles. »

(Bernard Stiegler : De la misère symbolique 1 pp 100-101)

On pourrait distinguer trois tournants machiniques de la sensibilité ou parler d’un tournant en trois étapes. La première est constitué par l’intégration des savoir-faire artisanaux dans la machine industrielle. La seconde par le pilotage des savoir-vivre par le capitalisme consumériste. La troisième que nous vivons actuellement est celle de la computérisation généralisée.

L’hyper-industrialisation désigne cette « industrialisation de la vie quotidienne qui formate cette vie quotidienne de ‘chacun’ comme fonctionnelle (en particulier via ces prothèses qui servent indifféremment la vie laborieuse et la vie privée, tel le téléphone portable) pour le mettre au service de la vie entrepreneuriale, de l’entreprise, qui dans la société de contrôle, s’est substitué à l’usine. » (ibid. p140)

Soumis à un conditionnement esthétique, notre destin tend à devenir celui de la fourmilière dans laquelle pour les individus décervelés que nous devons devenir les phéromones chimiques sont remplacés par des phéromones numériques.

« De fait, les connexions individuelles ne cessant de se multiplier, un individu connecté aux réseaux mondiaux, qui est déjà géolocalisé sans le savoir, sur une trame dont les mailles sont variables, émet et reçoit des messages du ou vers le réseau de serveurs où s’enregistre la mémoire du comportement collectif, tout comme la fourmi qui secrète ses phéromones inscrit son comportement sur le territoire de la fourmilière tout en décodant et sommant sous forme de gradient, le comportement des autres fourmis. Et, dans la mesure où le système cardino-calendaire intégré conduit les individus à vivre de plus en plus en temps réel et dans le présent, à se désindividuer en perdant leurs mémoires – aussi bien celle du je que celle du nous auquel il appartient -, tout se passe comme si ces agents ‘cognitifs’ que nous sommes encore tendaient à devenir des agents ‘réactifs’, c’est à dire purement adaptatifs – et non plus inventifs, singuliers, capables d’adopter des comportements exceptionnels et en ce sens imprévisibles ou ‘improbables’, c’est à dire radicalement diachroniques, brefs : actifs ». ( ibid Pp. 154-155).

Le conditionnement esthétique fait obstacle à l’expérience esthétique. Il prend l’exemple du tourisme industriel mais cela se remarque aussi dans les visites de musées de plus en plus accélérées. La reproductibilité et la calculabilité nous enferment dans un « techno-cocon » et nous transforment en hamster tournant à l’intérieur de sa roue (Alain Damasio).

« L’art en général est ce qui cherche à faire temporaliser autrement, à faire que le temps de la conscience du je, que soutiens le fonds inconscient de sa mémoire incarnée, soit toujours diachronique, et libère, en l’affirmant, l’inattendu narcissique de sa singularité projetable dans un nous par l’intermédiaire de l’écran [surface de projection] que constitue toute œuvre d’art. » (ibid p.182)

Le capitalisme pulsionnel et la question de l’énergie libidinale

Joseph Beuys s’est beaucoup intéressé à la question de l’énergie à la fois dans sa dimension physique mais également psychique.

Joseph Beuys : Capri-Batterie, 1985 (Museum MMK Für Moderne Kunst. Frankfurt)

Dans un entretien avec Volker Harlan,à la fois morphobiologiste et historien de l’art, paru en 1986, Beuys articule à propos de l’automobile la question de l’esthétique avec celle de l’énergie physique, en l’occurrence de source fossile et polluante,et de l’énergie psychique en abordant la question du capitalisme devenu pulsionnel, autant dire a-social.

On peut rappeler ici que l’inventeur du marketing est un neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays

Le capitalisme ne repose pas seulement sur un système de forces physiques tendant à devenir machiniques, il est au départ d’abord une économie libidinale. Elle suppose une capacité d’ investissement.

« La libido, nous dit Freud, est l’énergie qui constitue ce que l’on nomme plus communément l’eros ou l’amour, sexuel ou non : l’énergie de l’amour que l’on porte aux autres, l’amour de soi, mais aussi de l’attachement à un objet ou à une idée. C’est le concept clé de la théorie psychanalytique freudienne. La libido est la socialisation de l’énergie produite par la pulsion sexuelle et les pulsions afférentes, mais telles que, comme désir, ces pulsions sont transformées en objets sublimables : objets d’amour ou d’attention à l’autre – objets d’investissements. La libido est cependant toujours projetée, canalisée et médiatisée par des artefacts comme en témoigne la question freudienne du fétichisme, et c’est pourquoi elle peut elle-même faire l’objet de techniques et de technologies devenues industrielles. » (Ars industrialis : économie libidinale)

L’énergie libidinale est ce qui transforme les pulsions en désir. Mais la colonisation de cette énergie, son instrumentalisation par l’industrie du marketing épuisent le désir et le ramène aux pulsions.

« la libido est constituée par des techniques ; ce n’est pas une énergie qui se développe spontanément, mais elle est articulée sur des techniques, des « fétiches », et plus généralement sur des prothèses : c’est la technè, l’artefactualisation du vivant qui constitue la libido, ce que Freud n’a pas pensé. Le capitalisme a très bien vu cela, il a développé, dans un sens, qui n’est pas celui de Marx, le « fétichisme » de la marchandise : il a utilisé la puissance de l’artefact comme captation du fantasme afin de fixer la libido sur ses propres objets. Le problème, c’est qu’il a fini par détruire toutes les structures qui sont les conditions de fonctionnement de cette libido, et qui ne se réduisent pas à la calculabilité. Donc le capitalisme a fini, en captant la libido, par la dé-singulariser. Or une libido dé-singularisée n’est plus une libido, c’est une pulsion . Aujourd’hui le capitalisme est arrivé à sa limite, il a transformé la libido en pulsion. Mais la pulsion, il ne sait pas quoi en faire, elle lui explose à la figure, et c’est ce que nous vivons en ce moment. »

(Bernard Stiegler : De l’économie libidinale à l’écologie de l’esprit / Entretien avec Frédéric Neyrat )

Et Stiegler d’en conclure qu’ il :

« faut trouver une énergie renouvelable de la libido ».

Catastrophè du sensible

Le second volume de De la misère symbolique est sous-titré La Catastrophè du sensible. Catastrophè signifie en grec ancien dénouement, stade terminal d’une histoire qui est aussi le stade d’une dé-composition du sensible » comme perte d’individuation et de participation. Ceci pensé non comme une fatalité, une catastrophe, mais comme l’objet d’une lutte.

« une pensée de l’aisthesis aujourd’hui (et de l’art, et des œuvres du sensible sous toutes leurs formes) doit être solidairement une pensée du désir et une pensée de la technique, qui permette de décrire l’évolution des rapports entre les organes sensibles du corps, les organes artificiels que forme la technique, et les organisations sociales qui les agencent. La pensée généalogique de l’expression et de la répression (c’est à dire aussi du passage à l’acte et de la régression à la puissance), qui sont expression et répression du désir qu’est toute singularité, est l’organologie générale qu’il s’agit ici d’élaborer »

Bernard Stiegler: De la misère symbolique 2 p.83)

C’est à cet endroit que Bernard Stiegler introduit la question de l’appareillage. A partir de deux artistes singuliers qu’il inscrit dans « le passage de l’art moderne à l’art contemporain » : Andy Warhol et Joseph Beuys.

Rencontre Andy Warhol et Joseph Beuys à la Galerie Hans Meyer à Düsseldorf, le 18 mai 1979

Stiegler parle d’appareiller au sens à la fois de 1) « rendre appariés les appareils et ceux qui les pratiquent […](et non les consomment) et de 2) « partir à l’aventure de cet élargissement de la perception et de l’aperception […] de faire autrement (par les appareils) cette expérience du sensible qui n’est jamais réductible à un conditionnement, et dont les débordements et les excès qui surgissent, comme singularités, sont à la fois les conditions d’une individuation psycho-sociale plénière, et la projection politique par où le circuit du désir exclamatif et sensationnel constitue ce que Simondon appela le théâtre de l’individuation – mais, ici, comme tournant machinique de la sensibilité. » (ibidem p.107)

Ce sont les grandeurs et misères de ce théâtre du tournant machinique de la sensibilité qu’explorent selon Stiegler à la fois Warhol et Beuys dans leurs styles opposés et issus de deux continents différents, l’Amérique et l’Europe, dans la même sphère occidentale, le premier continent dominant l’autre.

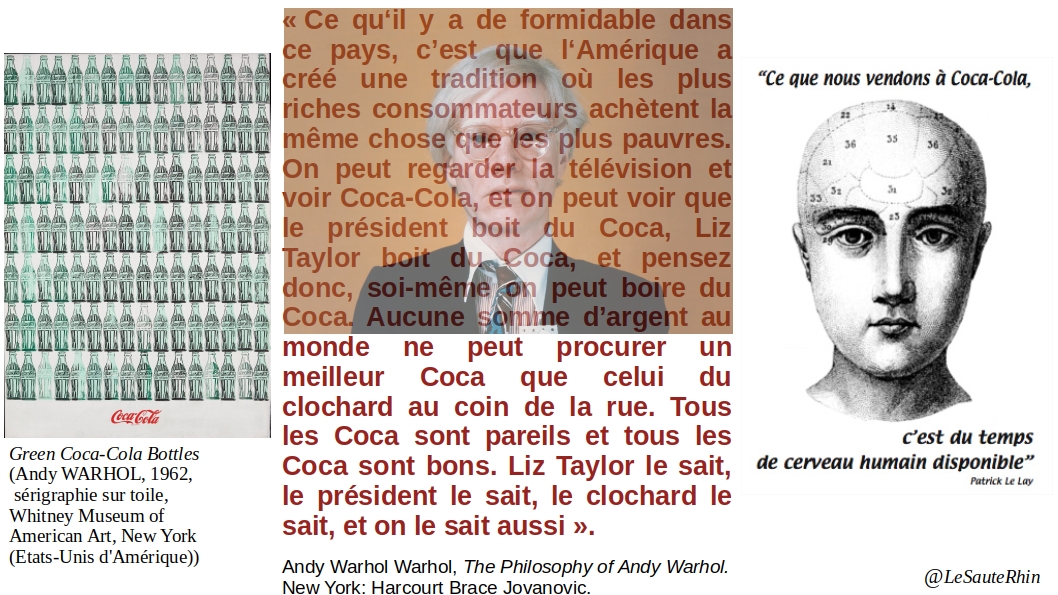

Les deux textes, celui de Warhol et de Patrick Lelay, sont cités par Bernard Stiegler en exergue du chapitre mentionné. Par ailleurs, Warhol a inventé l’expression « 15 minutes of fame » (15 minutes de gloire), qui se rapporte à l’état passager de la célébrité fabriquée. Comme dans les émission de téléréalité.

Ex-orbitation

« L’art de Beuys est littéralement organo-logique », écrit Stiegler. Cela non seulement parce que la teckhnè y figure comme question mais aussi parce que « en touchant des yeux la chaleur », il compose une « communauté des sens » rassemblés dans la capacité « d’ex-primer un jugement ». Cette expression laisse une empreinte dans la matière dont les sédiments constituent la culture. Chez Beuys « la pensée est à elle seule déjà une processus sculptural » et la langue dans la bouche forme des signes. Ce que Stiegler exprime dans son propre langage de la façon suivante :

« La rétention tertiaire [= sédimentations hypomnésiques propres à l’espèce humaine. accumulées au cours des générations en se matérialisant dans les artefacts] est ce qui, entre les mains ou par les mains de la noèse, mains dont la langue est comme un cas dans la bouche (c’est à dire à la fois comme organe du toucher, du goût et de l’ouïe parce que du chant), rend possible le circuit de l’impression et de l’expression comme exclamation du sensationnel, au sens du circuit de [Paul] Klee et dont la chaleur est un nom beuysien ». (Bernard Stiegler : De la misère symbolique 2. p.112)

J’ai évoqué dans la chronique précédente le circuit de Paul Klee. S’exclamer veut dire ici à la fois recevoir et rendre. Exprimer le fait d’être « é-mu » ne serait-ce que par des oh ! ah ! Ou des beurk !

Le problème d’aujourd’hui qui engendre tant de souffrances réside dans la liquéfaction des rétentions par les flux marchands : « les empreintes s’effacent à mesure qu’elles se produisent ». On ne re-tient plus rien. Cette impossibilité de composition qui caractérise l’actuel état de misère symbolique bloque la formation d’un circuit social et socialisant et menace le social lui-même « dont l’art n’est que la plus ancienne ex-pression » et c’est pourquoi,

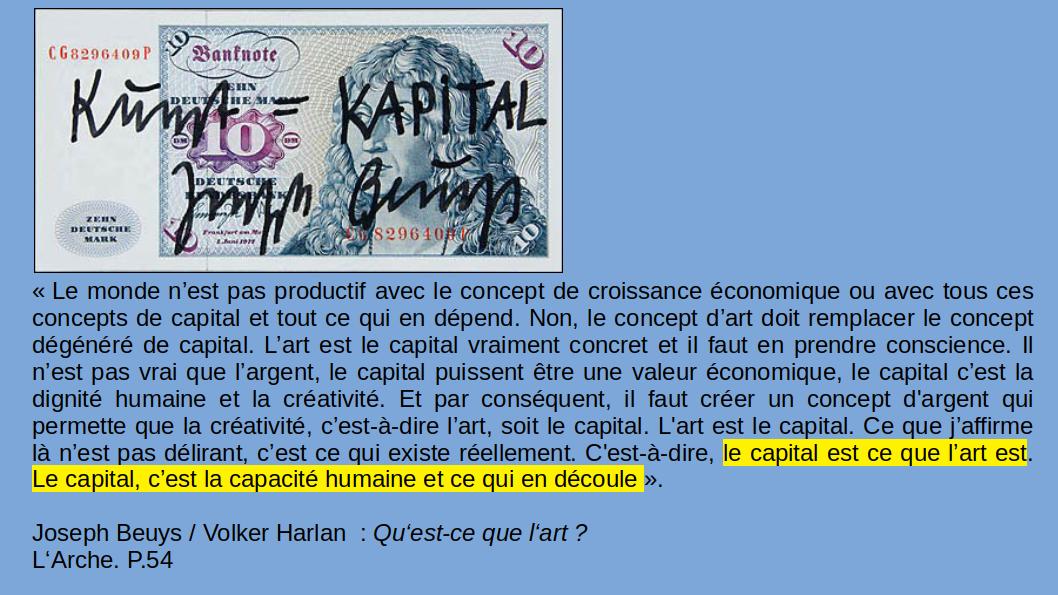

« la question de l’art devient celle de la sculpture sociale » ( oc p.114)

La sculpture sociale est un « passage à l’acte noétique », un acte d’individuation intermittent qui n’est individuant qu’en étant en même temps psychique et collectif. Ce processus est évolutif en raison des transformations technologiques de nos artefacts qui, sans cesse, défonctionnalisent et refonctionnalisent – ou pas comme c’est le cas maintenant – nos organes sensoriels. Stiegler insiste sur le fait que ceci est l’objet d’une lutte pour élever le capital à l’incalculable comme promesse d’inachèvement.

« La notion de capital comme art est la chance de l’inachèvement organo-logique de la sensibilité noétique et c’est depuis le savoir intime de la nécessité d’un tel inachèvement, comme ce qui excède non seulement un quart d’heure mais un quart de siècle et même de millénaire de célébrité […], c’est avec ce savoir de l’inachèvement, autrement dit, comme ce qui donne savoir-faire et savoir-vivre, c’est avec ce savoir de l’inachèvement, ce non-savoir autrement dit et depuis ce savoir issu de l’expérience, qu’il faut lutter contre les nouvelles médiations, les médiations anti-spirituelles qui exploitent la misère symbolique qu’engendre la perte de participation ». (Bernard Stiegler : ibidem p.117)

Téléréalité

Beuys en costume sombre est assis sur une chaise devant un appareil de télévision dont l’écran est recouvert de feutre. On ne voit pas d’image mais on entend le son émis par l’appareil. Il enfile des gants de boxe avec lesquels il se frappe le visage. Plus tard il prendra la saucisse noire qu’il découpera et tendra vers l’écran puis vers le mur. Pour Beuys, l’écran de télévision instaure « une relation sujet-objet particulièrement désunie, qui détruit les facultés humaines » (J.Beuys / Y. Kounellis/ A.Kiefer / E. Cucchi : Bâtissons une cathédrale. L’Arche. p 132)

Ces médiations « anti-spirituelles » dont parle Stiegler vont du design des poudres de lait jusqu’aux émissions de télé-réalité. S’il cite Star Academy, on pourrait parler aussi de Loft Story, autre émission de télé-réalité qui a débuté il y a maintenant 20 ans, en avril 2001. A propos de cette dernière, Christian Salmon décrivait récemment leur état de « privation sensorielle », de misère symbolique :

« Leur surexposition allait de pair avec la destruction de toute expérience possible. Ces pauvres héros médiatiques vivaient non pas une aventure extraordinaire comme on voulait les en persuader (« J’en parlerai à mes enfants plus tard », disait l’un d’eux) mais au contraire une déréalisation, une dépressurisation de l’expérience. De jour en jour, ce qui se joue dans les studios de la télé-réalité n’est pas une intensification des sentiments et des émotions mais au contraire une forme de privation sensorielle – le Loft fonctionne sous vide.

Enfermés dans un protocole qui n’a rien d’une « fiction réelle » et tout d’une authentique manipulation, nos héros sont soumis aux dures lois de l’exhibition de soi qui a pour contrepartie l’impossibilité d’élaborer, de construire d’articuler, de symboliser ses propres représentations. » (Christian Salmon : Loft Story ou le laboratoire de la vie confinée

« Tout homme est un artiste »

Extrait de l’émission d’Arte Le passé est futur – l’Allemagne vue par ses artistes Réalisation : Maria Anna Tappeiner (2014)

Tout travail humain doit fondamentalement tendre à l’œuvre d’art, nous dit en substance le plasticien allemand Joseph Beuys. Et la politique consisterait à s’occuper de cette question sous cet angle-là.

« Tout homme est un artiste » est sans doute à la fois la phrase la plus célèbre de Beuys et la plus mal comprise. Ce qui a amené l’artiste à faire des mises au point :

„Die Formel,« jeder Mensch ist ein Künstler », die sehr viel Aufregung erzeugt hat und die immer noch mißverstanden wird, bezieht sich auf die Umgestaltung des Sozial-Leibes, an dem nicht nur jeder Mensch teilnehmen kann, sondern sogar teilnehmen muß, damit wir möglichst schnell die Transformation vollziehen. [p. 39]

Denn dies ist die große Fälschung, die immer wieder fabriziert wird, bösartig und bewußt entstellt wiedergegeben wird, daß wenn ich sage: jeder Mensch ist ein Künstler, ich sagen wolle, jeder Mensch ist ein guter Maler. Gerade das war ja nicht gemeint, sondern es war ja die Fähigkeit gemeint, an jedem Arbeitsplatz, und es war gemeint, die Fähigkeit einer Krankenschwester oder die Fähigkeit eines Landwirtes als gestalterische Potenz und sie zu erkennen als zugehörig einer künstlerischen Aufgabenstellung. Das war ja gemeint. [p. 43] „

Joseph Beuys. Reden über das eigene Land: Deutschland (3),München 1985, pp. 33-52

« La formule „tout homme est un artiste“ qui a suscité beaucoup de colère et que l’on continue à mal comprendre se réfère à la transformation du corps social à laquelle tout homme non seulement peut mais doit participer pour que nous puissions si possible rapidement réussir cette transformation. […] Car c’est une grande falsification, sans cesse fabriquée à mauvais escient et de manière volontairement déformée, que de prétendre que quand je dis que tout homme est un artiste cela signifierait que chaque homme serait un bon peintre. Ce n’est précisément pas de cela qu’il est question. Ce qui est visé c’est la potentialité créatrice à chaque place de travail, la capacité d’une infirmière ou celle d’un paysan et le fait de les reconnaître comme participant d’une tâche artistique. C’est cela que ça veut dire »

Souvent la phrase, « tout homme est un artiste », est reprise de manière isolée. De cette manière, elle ne fonctionne pas. Non seulement elle serait trop individualiste et s’inscrirait donc parfaitement dans l’idéologie néo-libérale et il suffirait dès lors de participer à une émission de télé-réalité mais dans l’esprit de Beuys lui-même, l’affirmation s’inscrit dans le cadre d’un projet de participation à la « transformation du corps social ». Autrement dit, celle ou celui qui ne contribue pas individuellement et socialement à individuer les technologies de son temps n’est pas un artiste.

Pour Stiegler, Beuys constitue « un moment crucial » en ce qu’il instruit « le dossier de l’individuation comme participation et perte de participation, questions qui constituent, pour Beuys, l’objet d’une lutte ». La prolétarisation généralisée et planétaire fait que « l’être humain est déjà tellement mort, qu’il ne connaît plus le manque, ce qu’il y a de plus important pour lui » (Beuys). Ce manque, est dans le langage stieglérien le « défaut », et « le défaut qu’il faut ». Ce défaut qui dès l’origine caractérise l’être humain comme exosomatique et qui est toujours en mouvement et donc régulièrement en obsolescence. Ce n’est qu’à partir de la prise de conscience d’un manque qu’il est capable de se transformer en participant à la transformation sociale. Il peut aussi toujours régresser au rang de l’animalité, de la bêtise. En ce sens tout homme n’est pas un artiste mais peut et doit le devenir du moins en puissance sinon en acte, le passage à l’acte étant lui-même un phénomène intermittent.

L’art comme sculpture sociale participe – doit participer – au renouvellement social. Il n’y a pas de société sans partage du sensible. On en vient au concept d’art élargi.

L’héritage de Marcel Duchamp

Beuys : « Le silence de Duchamp est surévalué »

L’image est une trace d’une action qui a eu lieu en 1964 dans un studio de télévision au cours de laquelle Beuys avait peint sur le plateau cette phrase suggérée par Wolf Vostell tout en réalisant un Coin de graisse. Selon Philipp Ursprung, dont le livre Beuys Kunst Kapital Revolution (CH Beck Verlag) vient de paraître, il y a dans cette exclamation plusieurs dimensions. L’action s’est déroulée dans le cadre d’une émission en direct sur le thème du silence des pères qui interpellait directement la responsabilité des Allemands dans l’holocauste. Elle visait moins Duchamp directement que sa réception en Allemagne. Celle-ci donnait à penser que l’art parle pour lui-même. Beuys lui-même devait déclarer plus tard : « Ils voulaient traduire le silence de Duchamp en absence absolue de la parole ». Pour Beuys, la parole comme la pensée et le soin font partie intégrante de la sculpture sociale. Mais cela va plus loin . Jean-Philippe Antoine note que « dans le silence duchampien, le choc causé par les ready-mades […] s’épuise dans l’acte de choquer le bourgeois sans libérer de réelles énergies ». Il ajoute que, faisant pendant à ce reproche, les travaux de Beuys s’articulent « avec une problématique de la mémoire qui tâche de penser la relation entre individuation et construction de l’espace social, à partir du souvenir que les œuvres ont pour charge de faire éprouver sensiblement acquérant dans ce processus leur valeur exemplaire » (Jean-Philippe Antoine : Six rhapsodies froides sur le lieu, l’image et le souvenir. Desclée de Brouwer. Pp. 131-132). Ces réflexions permettent de situer l’importance des questions qu’ouvre l’œuvre de Joseph Beuys.

Bernard Stiegler, s’il associe les deux héritiers de Marcel Duchamp que sont Andy Warhol et Joseph Beuys, les distingue aussi. Il interrogea en même temps leurs limites en particulier sur la question de la répétition qu’il ne condamne pas en elle-même en mettant en avant la question des pratiques de répétitions qui peuvent être curatives ou mauvaises :

« La question beuysienne de la sculpture sociale, à la différence de celle de la reproduction selon Warhol se définit comme une lutte contre la perte d’individuation.[…] Warhol prend acte de la consommation dont Beuys dit la misère. Si Warhol célèbre le tournant machinique de la sensibilité en même temps que la question de la célébrité (qui à la différence de la gloire se fabrique) – ce qui signifie ’’je veux être une machine’’-, s’il comprend les caractéristiques de l’individuation induite par la reproductibilité, qui est un âge de la répétition – c’est le ’’quart d’heure de célébrité’’-, il n’en interroge pas les conséquences misérables, il n’y cherche pas la possibilité de l’autre modalité de la répétition.

Quant à celle-ci, qu’il faut cependant trouver à même la répétition machinique, comme tournant machinique de la sensibilité, il manque à l’époque où ces questions se posent, avec Beuys et Warhol héritant de Duchamp, et comme fin de l’art moderne, une approche généalogique et organologique : si l’enjeu de la misère est une certaine compréhension et une certaine pratique de la répétition, celle-ci est ce dont l’organologie générale configurée par l’évolution des rétentions tertiaires constitue les possibilités. » (Bernard Stiegler : De la misère symbolique 2. p. 149)

Le philosophe s’il dit croire « à la faillite prochaine de l’économie libidinale capitaliste de l’art » propose de substituer à la question de l’existence de l’art, celle de sa consistance. L’ouvrage, l’œuvre, est participation à une consistance – fictionnelle – qui dès l’origine est en relation avec un au-delà, une sublimation. Il est en cela « un phénomène de croyance ». Pour expliciter cela, Stiegler se sert de l’exemple du chasseur de phoque lapon. S’interrogeant pour savoir pourquoi, chez les Lapons, les chasseurs de phoques prennent autant de temps pour ciseler leur harpon, plus que pour le fabriquer, il note que cette pratique esthétique lui donne une consistance qui va au-delà de ce à quoi lui sert son moyen de subsistance.

« S’il est une question que pose l’œuvre de Beuys, c’est bien celle de la croyance requise pour y accéder. Et la croyance, […] est la question d’une énergie libidinale dans laquelle circule des objets de croyance. De tels objets ne sont pas, contrairement à une vulgate freudienne encore largement dominante, des objets sexuels, mais, au contraire, des objets désexualisés : des objets issus de la sublimation du sexuel, sublimation qui ne se constitue que comme le circuit social d’un désir qui est ainsi d’emblée et consubstantiellement pschycho-social. C’est ce fond sublimé qui constitue l’énergie de la sculpture sociale beuysienne ». (oc pp.159-160)

« Machines du souvenir »

Il était question plus haut de l’héritage de Marcel Duchamp. Voyons cela de plus près concernant Beuys.

Comment Beuys opère-t-il avec cet héritage ?

« Comme le montrent Baignoire et Chaise de graisse, Beuys isole grâce aux ready-mades, deux directions de travail concomitantes. Retraduisant le tissu joycien des dessins, ces pièces réorientent son entreprise vers ce qui va maintenant se constituer de manière explicite comme centre de gravité de l’œuvre : la question du souvenir conçue comme lieu de construction de l’expérience et fondement du social »

(Jean-Philippe Antoine : La traversée du siècle / Joseph Beuys, l’image et le souvenir. Les presses du réel. 2011. P. 206)

S’appuyant sur Gilbert Simondon, Jean-Philippe Antoine appelle « machines du souvenir », ces opérations de prélèvement et de recomposition passant par la fabrication de localités où se construisent des expériences Elles se caractérisent par leur « ouverture, tant du côté des opérations de prélèvement qu’elles mettent en jeu que du côté des procédures d’inscription qui les redoublent ». Il ajoute :

« Cet efficace coïncide avec leur capacité à sentir, c’est à dire à prélever sur un dehors indifférencié des constellations de qualités hétérogènes sans pour autant réduire leur différence. Elle coïncide avec l’étendue du registre des techniques d’inscription, elles aussi hétérogènes qu’elles déploient ».

(Jean-Philippe Antoine : La traversée du siècle / Joseph Beuys, l’image et le souvenir. Les presses du réel. 2011. P. 206)

Stiegler appelle ces techniques d’inscription des rétentions secondaires collectives.

« Le cœur de la question, avec Beuys, devient la mémoire comme ce qui depuis le fonds préindividuel travaille l’individuation comme rétentions secondaires collectives »

Cet art de la réminiscence comme empreinte est une sculpture sociale et non seulement une expérience psychique dans la mesure où il n’a pas d’individuation psychique qui ne soit aussi collective et ceci malgré l’existence de déphasages c’est à dire de refoulement, de dénégation, et donc aussi de réactivations possibles, etc. Ces déphasages nécessitent un soin, une éducation.

« L’élargissement de l’art comme processus d’individuation psychosociale en lutte contre la perte de participation est l’apport encore mécompris, particulièrement en France, de l’œuvre de Joseph Beuys » (Bernard Stiegler : De la misère symbolique 2. p.175)

Pour le philosophe, cependant, la notion beuysienne de sculpture sociale a besoin des concepts qui vont avec.

« Il s’agit, avec l’approche organologique et généalogique de l’individuation, de contribuer à forger des concepts pour penser la possibilité d’une sculpture sociale de la mémoire – celle- ci étant entendue comme lutte pour l’organisation du sensible dans le contexte organologique contemporain par l’invention de pratiques, c’est à dire d’un nouvel art, ou d’une nouvelle époque du sensible se donnant un nouveau nom, où de telles pratiques puissent trouver leurs matrices. Beuys qui en appelle à cet invention d’un nouvel art, ne situe pas lui-même ses questions dans une généalogie organologique du sensible permettant de mettre en perspective l’état de fait de la réinstanciation des rôles esthétiques, et de dépasser cet état de fait »

Les artistes tout seuls, ça n’existe pas. Il y manque un peuple. Cette question a été abordée dans la chronique précédente. J’y ajoute que cela passe aussi par l’invention d’un nouvel otium de partage du sensible, un nouvel otium du peule. L’otium est une notion qui s’oppose à ce qui s’appelle trivialement le loisir ou le temps libre, en ce qu’il ne s’agit pas d’un temps de consommation mais d’un temps d’une pratique qui « donne la liberté de prendre soin de soi au nom de quelque chose de supérieur à soi ». L’otium du peuple, expression qui s’amuse de l’opium du peuple que serait pour certains la religion, est à la fois historiquement l’accès du peuple à la lecture de la bible et une pratique collective, celle de l’assemblée. La sculpture d’un nous réunit les sculptures de soi des je.

Si Stiegler aime bien l’idée d’une histoire de l’art, il est dubitatif sur la question de l’art lui-même lui préférant celle de l’existence – historique elle aussi – d’artistes, ces derniers étant des figures singuliaires, « exemplaires » de l’individuation. En tout état de cause, il nous invite à réactiver la notion d’art à partir de celle d’ ars, de tekhné pour mettre en œuvre des processus de réajustement de ce que les technologies disruptives ont désajusté.

Vers un art de l’hypercontrôle

Le 16 décembre 2014 soit près de 10 ans après la publication du livre dont il a été question ici jusqu’à présent, il s’est interrogé à la Cité du Livre à Aix-en-Provence à l’invitation d’Alphabetville, et de l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence, sur la possibilité de concevoir un art de l’hypercontrôle. Il partait de Gilles Deleuze qui, dans un dialogue avec Serge Daney, avait fait l’hypothèse de la possibilité d’un « art du contrôle ». Les sociétés étant devenues hyperindustrielle et d’hypercontrôle, pouvait-on envisager un art de l’hypercontrôle ? « Qui soit bénéfique », précisait-il. En tout état de cause un tel art ne serait pas suffisant sauf à entendre et à faire entendre ou réentendre ars dans art : comme dans les grandes époques de l’inventivité artistique et spirituelle, un art de l’hypercontrôle est indissociable d’une inventivité juridique, philosophique, scientifique, politique et économique. La question d’un tel art est celle d’une thérapeutique – dont l’art est un élément premier, évidemment inaugural, mais intrinsèquement insuffisant, et qui doit inventer avec toutes les autres formes de savoirs, notamment les savoirs techno-logiques qui rendent possibles les savoirs théoriques, formant, concevant et inventant ainsi l’ars d’une pharmacologie positive. (Bernard Stiegler, extraits du texte « Ars et inventions organologiques dans les sociétés de l’hypercontrôle »)

Je vous invite à l’écouter sur ces questions. Dans ce qui précède l’extrait proposé, après avoir évoqué la prolétarisation totale du genre humain avec la perte des savoirs théoriques et défini l’hypercontrôle comme la « liquidation machinique du discernement », le Verstand de Kant, Bernard Stiegler considère que l’ état de fait du tout numérique qui permet d’articuler tous les automatismes dans un immense système de téléguidage qui suspend nos anciennes façons de vivre n’est pas une fatalité et qu’il faut donc dans ce contexte d’immense transformation inventer un art de l’hypercontôle.

Bernard Stiegler : extrait de Vers un art de l’hypercontrôle. Cité du livre. Aix en Provence. 2014. L’intégrale se trouve ici.

La question de la sculpture sociale est reprise dans l’ouvrage Bifurquer. L’enjeu est d’inventer de nouvelles formes et façons d’œuvrer, c’est à dire d’ouvrir par la participation de tous les artistes en herbe élaborant de nouveaux savoirs (- faire, -vivre et -penser) partant du nouvel état de fait technologique et constituant de manière collaborative des localités néganthropiques. Appareiller à partir de Joseph Beuys et Bernard Stiegler pour une nouvelle organologie (ou pharmacologie) de dés-automatisation et de dé-prolétarisation du sensible, condition d’une nouvelle manière de vivre-ensemble. Dans un temps où nous contribuons à « défaire le vivant » (Le Clézio) et où nous assistons à une « extinction de masse » jusque dans nos intestins, on pourrait envisager aussi d’appareiller à partir du « slogan » de Wolf Vostell, un compagnon de route de Joseph Beuys, partisan lui aussi d’une conception participative de l’art :

Wolf Vostell : Vie = Art = Vie

En somme, nous sommes devant le défi d’inventer un nouvel art de vivre – en artiste – qui transperce, troue, le sombre brouillard dans lequel nous enfonce et nous désoriente la société d’ hypercontrôle.

Follow

Follow