J’ai tenu une sorte de journal de l’actualité politique centrée sur la question de l’accueil des réfugiés au cours d’un périple de deux semaines, du 6 au 19 octobre 2015, à travers un coin de l’Allemagne qui m’a mené du Mecklembourg en Saxe sur les traces de l’enfance et l’adolescence de Heiner Müller qui seront évoquées en décembre.

Berlin mardi 6 octobre 2015

« La question n’est pas les néonazis mais les …». Elle ne trouve pas le bon sigle mais après quelques questions il s’avère qu’il s ‘agit de l’IS, en allemand islamischer Staat, Etat islamique. Elle a crié cela comme une évidence, l’air de dire : «t’as rien compris !». Vrai ! Je suis pour le moins sceptique. J’essaye l’humour, genre : « tu crois vraiment que les terroristes traversent la Méditerranée à la nage ?» Peine perdue, ça ne marche pas. J’apprendrais plus tard que le poison a été instillé par les gros titres de la presse prêtant dans un raccourci un tel propos au Ministre de l’intérieur alors qu’il ne l’a pas dit ainsi. Source en allemand

Réveillé dans la nuit plus tôt que prévu avec quelque peine à me rendormir, je feuillette le journal des programmes de télévision. Deux pages entières sont consacrées au «terroriste» qui serait en nous, que l’on ingère, que l’on incorpore, que l’on fait entrer dans son corps sous forme de … mauvaise graisse. On y apprend la recette du «parfait attentat à la bombe», celle des donuts ,muffins burgers etc… LTI. Ce «terroriste» menace sans pitié chacun d’entre nous.

Mercredi 7 octobre

Mon selfie avec Adolf

Ce matin à la « une » des journaux : « il » est de retour. Lui, l’Adolf, dont en Allemagne, on ne cesse de réclamer la présence, est à nouveau là, non par hasard mais parce que l’industrie culturelle ne peut se passer de lui. Il est une source de business tout comme le sera bientôt son Mein Kampf. Pas seulement en Allemagne, en France aussi. Lui n’est plus un terroriste mais un comique. Il réapparaît dans le film, dit le journal, comme un SDF pourquoi pas un réfugié tant qu’on y est à l’endroit même où il avait disparu, Wilhelmstrasse à Berlin. Victime de quoi ? Se demandent quelques jeunes idiots qui passaient par là.

Mon selfie avec Adolf.

La page culturelle de la Berliner Zeitung du 7 octobre 2015

Angela Merkel qui vient de rétrograder son ministre de l’intérieur sur la question des réfugiés sous les applaudissements de die Linke cause au Parlement européen en compagnie de François Hollande jouant la crise des réfugiés comme une réédition de l’unification allemande. Absurde comparaison.

Sainte Angela, priez pour nous !

Je suis à Waren (Müritz) dans le Mecklemburg. Le hasard – sinon quoi d’autre ? – fait que l’hôtel que j’avais réservé se trouve à quelques maisons de celle où habitait Heiner Müller et sa famille lors de leur «exil» dans le Mecklembourg entre 1938 et 1947 ! Waren est situé au bord d’un grand lac. Il y a de l’eau et quand il y a de l’eau, il y a des bateaux. Sur l’eau. Cela plaît aux touristes. Nostalgie maritime. Il pleut et il fait froid. La température baisse.

Angela Merkel à la télévision mercredi soir: je n’ai pas créé cette situation, elle est là, je m’efforce de la maîtriser, d’y mettre de l’ordre en Allemagne comme en Europe. Il y a du désordre aux frontières de l’Europe.Il me faut pour cela du consensus à l’intérieur comme en Europe. Et les réfugiés n’iront pas là où ils veulent. Financer la Turquie. Aider la Turquie. Pays de l’OTAN. Elle place la Turquie au centre de son dispositif extérieur en rappelant au passage qu’en Allemagne aussi le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) est interdit. Elle n’arrête pas de répéter que sa responsabilité est de mettre de l’ordre dans le bazar. Et que pour les réfugiés dits «économiques» c’est non. Trois fois non. La sélection des réfugiés est la règle. Elle n’a pas compris ou pas voulu comprendre la question : «à quoi ressemblera l’Allemagne demain» ? qu’il a fallu lui répéter : was ist das für ein Deutschland, das wir jetzt werden ? La question, quel devenir pour l’Allemagne ?, était évidente, la réponse fuyante et centrée dans un premier temps sur une nouvelle politique extérieure allemande plus soucieuse d’intervenir en amont dans les foyers de tension. L’idéologie du pragmato-pragmatique comme réponse à une crise du symbolique.

Jeudi 8

Petit déjeuner à l’allemande : œuf à la coque plus très à la coque et plutôt dur, il y a des valeurs qui se perdent, charcuterie, fromage, tomate, concombre et du sucré beurre, confiture, j’ai toujours beaucoup aimé les petits déjeuners allemands. Celui-ci est moyen-moyen. Je le prends en compagnie d’un conducteur de locomotive – il s’agit d’un train de marchandise – qui se trouve là par hasard, il n’y avait plus de place pour sa loco dans la gare de destination. On a trouvé à Waren où il a passé la nuit, une voie de garage. Aujourd’hui, il rentre chez lui et quelqu’un d’autre viendra ici ramener la locomotive à destination. Mystères des logiques ferroviaires.

Mystères aussi des connexions wi-fi très mauvaises dans les hôtels de province.

L’inhabituelle prestation télévisée de la veille fait partie d’une vaste offensive de communication. Anne Will qui passe pour une bonne intervieweuse avait transformé l’assurant on y arrivera en une question : y arrivera-t-on ? Quelle audace ! L’entretien télévisé produit dans un quotidien – die Welt – un élan de mysticisme :

«les Allemands n’ont jamais vu leur chancelière dans une telle pureté ».

Sainte Angela priez pour nous !

Que vient faire la pureté dans cette affaire ? Doivent confondre avec la bière. Bon, je force un peu pour Sainte Angela, les protestants ne connaissent pas de saints. Mais je me remémore la «une» choquante d’un hebdomadaire qui avait déguisé Mutti en Mère Thérésa ce qu j’avais trouvé insultant pour Mère Thérésa car les pauvres ne sont pas le problème d’Angela Merkel, bien au contraire, les pauvres n’ont qu’à s’en pendre à eux-mêmes. Ce qui moi m’a frappé, ce serait plutôt l’affirmation d’un pouvoir personnel, très présidentiel – ça doit être la fréquentation de Hollande – et le retour de la géopolitique. Si l’on avait un tant soit peu écouté, on avait entendu que l’accueil des réfugiés s’accompagnait d’un durcissement de l’exclusion sociale, que l’on renverrait plus vite chez eux les réfugiés économiques et que l’on exigera de ceux qui auront vocation à rester c’est à dire pas tous – qu’ils se plient aux règles et aux valeurs de la société allemande. Lesquelles sont-elles ?

Les chômeurs allemands et les pauvres des Balkans ne sont pas concernés par la soudaine générosité de la chancelière qui, il y a à peine trois mois, avait présenté un cœur de pierre à un jeune palestinienne qui lui demandait pourquoi elle devait être expulsée et ne pouvait pas rester en Allemagne et à laquelle elle avait répondu sèchement que l’Allemagne ne pouvait accueillir tous les réfugiés. C’est peut être cela une sainte : un cœur de pierre dont une partie se réchauffe sous la pression des événements.

Plus prosaïquement, les instituts de conjoncture économique considèrent que les dépenses consacrées à l’accueil des réfugiés sont comme un plan de relance conjoncturel. Le Spd en est réduit à demande une piqûre keynésienne encore plus importante. Wolfgang Schäuble avait annoncé que grâce à la rigueur, l’Allemagne est en excédent budgétaire et peut financer l’accueil. Les milieux d’affaire disent attendre de l’afflux d’immigrés une augmentation du PIB de 0,3 à 0,4% !

La position allemande a été si l’on peut dire résumée par Pierre Gattaz dans Le Monde, les patronats français et allemands ayant des positions proches sur cette question :

« c’est une opportunité pour notre pays. Cessons toute condescendance envers ces migrants : ils ont souvent un fort niveau d’éducation, sont la plupart du temps jeunes, formés et n’ont qu’une envie, vivre en paix et pouvoir élever une famille ».

Et travailler plus !

On se souvient que Jürgen Habermas avait déploré à propos de la Grèce que l’Allemagne ait dilapidé en une nuit à Bruxelles tout son crédit. On est frappé par la promptitude avec laquelle elle l’a recouvré, et par la vitesse avec laquelle la Chancelière a fait de nécessité vertu comme si elle avait appliqué l’adage : si la situation vous dépasse, feignez d’en être à l’origine. La décision de la Chancelière a été aussi radicale que la décision de sortie du nucléaire après Fukushima.

Vendredi

« La vérité de l’Europe se trouve en Centre-Afrique, en Ukraine, en Syrie »

Vendredi matin dans le train pour Wittenberg je lis Theater der Zeit, mensuel théâtral qui m’a aguiché avec une une sur la mission. J’y découvre que Hans Jürgen Syberberg est toujours actif à Nossendorf . Il faudra que j’en parle un jour. Je lis sous la plume de l’auteur et metteur en scène suisse né en 1977 à Berne Milo Rau :

«L’Union européenne poursuit avec ses partenaires corrompus en Afrique, au Proche Orient, en Chine, dans l’ancienne Union soviétique, une stratégie économique complètement inhumaine, et fait des millions de victimes. Chaque seconde meurt un enfant sur cette planète en conséquence directe de la politique économique globale. La déstabilisation de régions entières, les millions de réfugiés sont les conditions de notre richesse et non un effet collatéral. Je ne cesse de le répéter : la vérité de l’Europe se trouve en Centre-Afrique, en Ukraine, en Syrie. Cela me met en colère, me rend triste et me désespère quand je vois que l’horizon extérieur de la conscience européenne est à Calais, Lampedusa et Kos. Et il faudrait s’en réjouir ! Je suis lassé de ces discours européens sur la faisabilité, la tolérance, la réciprocité à l’intérieur de l’Europe, la camaraderie. Cette ivresse de générosité et de compassion est de la rhétorique de maîtres. C’est cette rhétorique humaniste qui m’a poussé vers la terreur. C’est la raison pour laquelle je travaille en Centre Afrique : là-bas je vois cette généreuse Europe dans sa maligne nudité. […]

Comme activiste et sociologue, je trouve intéressante la manière dont l’Europe réagit à l’irruption soudaine du réel qu’elle a si longtemps nié. Car peu importe où tu vas en dehors de ce continent, depuis quelques courtes décennies si heureux : tu trouveras partout de gigantesques camps de réfugiés. En dehors de la zone de confort européenne, le quotidien est fait de migration, guerre civile, déportation, meurtre de masse. J’ai vu au cours de mes voyages tant de misère, mort, folie ces vingt dernières années que je trouve inquiétante cette frayeur allemande des derniers mois. D’où s’imaginent-ils viennent les matières premières et les marchandises bon marché ? Où pensaient-ils que mènerait à la fin la politique menée par les États-Unis avec le soutien de l’Europe au Proche Orient et en Afrique ? »

Buchenwald, Bukavu, Bochum, was ist globaler Realismus. Milo Rau im Gespräch mit Rolf Bossart. Theater der Zeit Oktober 2015

Il soulève aussi la question de l’indigence de la pensée et de l’art qui ne sont pas selon lui à la hauteur des enjeux.

Luther et Melanchthon

Je m’étais dit que l’exposition Cranach (Le jeune) valait un détour par Wittenberg et j’ai surtout retenu la présence ici de Luther, Melanchthon, Hamlet et Faust. On y croise en effet une maison appelée Maison Hamlet, qui rappelle que Shakespeare dans sa célèbre pièce y a fait étudier Hamlet. Quelques maisons plus loin, une plaque signale que le Dr Faust y aurait résidé également. Mais ce qui frappe surtout – je n’en avais pas conscience – c’est que Martin Luther et Philippe Melanchthon sont quasi représentés sur un pied d’égalité, Luther ayant pour lui une stature plus imposante. La ville se prépare pour 2017, cinq centenaire du début de la Réforme si on le date du moment où Luther a placardé ses 95 thèses contre le pape sur la porte de l’Église du Château. Philippe Melanchthon, le rédacteur de la Confession d’Augsbourg, est qualifié de précepteur de l’Allemagne. On comprend mieux ici la Réforme et ses ambiguïtés, que la Réforme n’est pas seulement affaire de religion, elle ne se conçoit pas sans un nouveau regard sur le monde, sur l’histoire, sans une réforme des savoirs. Les princes avaient confié à l’église le soin d’instruire. La Réforme transformera profondément l’école qui ne cessera en Allemagne d’être religieuse qu’avec la République de Weimar. Au passage, je note qu’à l’époque de Luther déjà il était question de la Turquie. L’Empire ottoman était aux portes de Vienne. Luther a écrit et publié deux sermons contre les Turcs les assimilant à des agents du diable.

Samedi/Dimanche

La surprise du week-end vient d’Etienne Balibar qui dispose d’une page grand format entière dans l’hebdomadaire die Zeit (édition du 8 octobre) sous le titre Heure de vérité. Le philosophe français y témoigne de son respect pour la chancelière allemande. Le fait en lui-même est déjà étonnant laissant accroire qu’Angela Merkel serait au monde la seule femme politique qui aurait un pouvoir politique sur les événements alors que l’on dénie cela à l’ensemble des classes politiques européennes. Je n’ai jamais compris le pouvoir qu’on lui attribuait ni surtout pourquoi elle serait la seule à en avoir. Mais tout le monde semble vouloir apporter sa contribution à cette construction idéologique. Pour Balibar, nous assistons à un élargissement démographique de l’Europe. Ce ne sont plus les états qui demandent à entrer dans l’union mais des hommes et des femmes contraints à l’exil. Cet élargissement oblige l’Europe à se distancier d’elle même et à se repenser. Balibar sait gré à Angela Merkel d’avoir reconnu la situation comme un fait politique. Comme un fait, cela me semble évident, difficile de faire autrement mais comme un fait politique, je demande à voir et je me demande pourquoi elle ne l’a pas assumé lors de son intervention télévisée. Merkel a certes réussi un grand coup mais un coup politicien et non politique au sens d’une vision à long terme. A preuve, elle n’a quasiment plus d’opposition sur sa gauche. A droite, elle n’en est que plus virulente. Pour le philosophe français, la décision d’Angela Merkel pose de facto la question de la constitution européenne. Je ne savais pas Balibar habermassien. Il y a pourtant me semble-t-il peu de chance – au vu en plus de l’état de la gauche européenne actuelle – que cela ne débouche sur autre chose qu’une oligarchie européenne. L’Europe s’élargit sans doute démographiquement mais pas socialement. En contrepoint et commentaire, j’aimerais placer, extraits du même journal, les propos parfaitement cyniques de l’économiste très en vue, Hans Werner Sinn, président de l’institut économique allemand, selon lequel « les femmes de ménage nous coûteront moins cher à l’avenir ». J’adore ce nous. Tout le monde sait que chaque famille allemande dispose d’une bonne. Ce nous est celui de la classe dominante allemande qui étale sa suffisance. Et qui profite de la circonstance pour réclamer que l’on suspende les dispositions concernant le salaire minimum pourtant récemment mis en place. Sinn est partisan d’une baisse généralisée du salaire minimum alors que d’autres ne réclament sa suppression que pour les réfugiés. L’ubérisation de l’économie est en marche. Il n’en reste pas là. Il en profite pour réclamer de retarder encore l’âge de départ à la retraite «afin de nourrir les réfugiés» (sic). Nausée. L’Europe se fera contre ces gens-là ou ne se fera pas.

Une bombe explose à Ankara faisant 95 morts

Dimanche, en famille en Basse Lusace, nous allons aux champignons. La vedette du jour : die fette Henne (Krause Glucke) . En voici un bon début :

Sparassis crépu, clavaire crépue, crête de coq, chou-fleur, morille des pins, les noms ordinaires ne manquent pas. Il paraît que c’est un signe de qualité comestible. En tous cas, notre récolte sera bonne et le repas qui en résultera aussi.

Des souvenirs remontent à la surface, on se rappelle le temps où l’on était soi-même sur la route pour échapper aux bombardements. Celles et ceux qui peuvent encore raconter cela étaient enfants à l’époque. Mais fuir la guerre et fuir la misère restent deux choses. Pourtant la fabrique de la misère n’est-elle pas une forme de guerre ?

On évoque la création de zones de transit en Europe pour faciliter le tri. Merkel est sur la défensive. Elle dément la création d’une contribution de solidarité ou un effort supplémentaire demandé au contribuable. Elle parle des réfugiés pas de Volkswagen ni du sauvetage avant privatisation de la banque publique HSH Nordbank qui coûtera quelques milliards aux finances publiques de Hambourg et Brême. Le chiffre de 20 milliards est évoqué.

Vienne (Autriche) : avancée de l’extrême droite mais le Parti social-démocrate en alliance avec les Verts conserve la mairie. Il semblerait qu’il s’en soit sorti en se souvenant que les électeurs attendent d’un parti qu’il ait des positions un tant soit peu fermes et cohérentes.

Tatort (Le lieu du crime) : le policier du dimanche soir raconte l’histoire d’un demandeur d’asile noir pris par erreur pour un passeur qui se retrouve tabassé au commissariat où un policier avec la complicité de ses collègues le brûle dans la cellule dans laquelle on l’avait ligoté . Son «crime» aux yeux de ce klu-klux clan policier qui joue les Niebelungen : être noir et amoureux de la fille du médecin légiste. Le téléfilm repose sur un fait divers réel survenu à Dessau en 2005. Mais les circonstances de la mort réelle de Oury Jalloh, originaire de Sierra Leone ne sont toujours pas éclaircies, 10 ans après les événements en Basse Saxe

Lundi 12 octobre

Il y a encore eu ce week-end en Saxe des attaques d’extrême droite contre des réfugiés à Chemnitz. A Dresde, 30 à 40 fêlés ont perturbé une fête de bienvenue organisée par les bénévoles. Idem à Cottbus. A Schneeberg, une manifestation à laquelle avait appelé notamment le parti néonazi NPD a rassemblé plus d’un millier de personnes. Le nombre d’actes de violence contre les réfugiés, parfois ils se battent aussi en eux, augmente ainsi que les menaces contre les maires.

Billet de commentaire dans la Lausitzer Runschau de ce matin 12 octobre 2015 :

« Hourra, hourra, la fiancée de fer est là !

L’Allemagne vit maintenant depuis quelques décennies un temps de paix incroyablement stable. Il en résulte l’oubli que sur la rive non européenne de la Méditerranée – dans l’avant cour orientale d’une Europe de l’ouest repue – sévissent des guerres auxquelles participe l’Allemagne – à la remorque des États Unis. Il ne faut dès lors pas s’étonner que les conséquences de la guerre finissent par rejaillir dans la partie préservée du monde pour qui le pétrole du désert est bienvenu mais pas toujours les gens.

Et ce sont les effets de l’anarchie de guerre : escalade de la violence, brutalisation des mœurs, folie sectaire, terrorisme, faim, désespoir, analphabétisme, expulsions. L’horrible attaque à la bombe en Turquie le souligne une nouvelle fois : les retombées se rapprochent. Le déploiement d’instincts nationalistes et la pulsion de participation à la spirale de la violence font partie de la logique de guerre. Les minables attaques contre les réfugiés à Cottbus, Chemnitz et Dresden en témoignent.

Hourra, hourra, la fiancée de fer ! Nos ancêtres chantaient la gloire de l’épée lorsqu’ils sont entrés en jubilant dans la Première guerre mondiale. Quand ils en sont revenus, ils chantaient une autre chanson. La guerre est à coup sûr douloureuse, souvent mortelle. Il serait temps de s’en souvenir». (Johannes M. Fischer Lausitzer Runschau 12 octobre 2015).

Je lis que parmi les arguments de soutien à Angela Merkel, Winfried Kretschmann, le Ministre-président vert du Bade-Württemberg utilise le suivant : Steve Job, le fondateur de Apple a lui-aussi des racines syriennes et peut-être se trouvera-t-il un jour dans un garage au fond d’une vallée de la Forêt noire un Steve Job local pour fonder une entreprise mondiale. Les Verts allemands ont de curieux rêves. Et surtout celui de former une future coalition gouvernementale avec le parti de la chancelière.

Le vainqueur du prix du livre allemand décerné à l’occasion de la grand messe du livre à Francfort sur le Main est Frank Witzel pour un roman qui porte un titre à rallonge proportionnel sans doute au nombre de pages : «Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969» (L’invention de la Fraction armée rouge par un adolescent maniaco-dépressif en été 1969). 829 pages.

Mardi / Mercredi

A Eppendorf, dans la ville natale de Heiner Müller puis Frankenberg où son père fut maire après la guerre. L’impression d’être encore un peu au temps de la RDA. Eppendorf est un ancien centre industriel dont il ne reste rien qu’une certaine nostalgie. Nostalgie aussi d’un passé minier. De cette histoire ne restent que quelques vieilles cartes postales décorant le salon de chasse kitsch de l’hôtel Prinz Albert. Autour apparaissent des paysages qui font penser à la Suisse. Nous sommes en Saxe dans les monts métallifères.

La radio annonce que le groupe parlementaire de Die Linke change de tête. L’héritier de la RDA , Gregor Gisy, qui reste député passe la main à un couple – une décision de congrès avait imposé la parité -, Sarah Wagenknecht, femme d’Oscar Lafontaine et Dietmar Bartsch quasi inconnu. Elle dit qu’il ne faut pas opposer les réfugiés et les pauvres d’Allemagne. Certes, il ne faudrait pas. La question est cependant plus large. L’ensemble des salariés va être sous pression d’un coté d’une main d’œuvre que l’on accueille à bras ouverts dans l’espoir qu’elle sera moins chère et plus souple surtout si le gouvernement cède aux pressions pour l’assouplissement du salaire minimum et de l’autre sous la pression de l’automatisation que l’on fait semblant de ne pas voir arriver. Significativement le directeur de l’agence pour l’emploi est devenu aussi celui de l’agence pour l’immigration. On ne saurait être plus clair.

A la même radio, une autre nouvelle fait état de 1,6 millions d’enfants pauvres dans la riche Allemagne.

Où l’on reparle de PEGIDA .

Le procureur de la République de Dresde a ouvert une enquête contre X pour trouble à l’ordre public en raison de la présence dans la manifestation, lundi soir parmi les quelque 9000 personnes de deux potences destinées l’une à la chancelière Angela Merkel, l’autre au vice-chancelier Sigmar Gabriel (SPD). Elles sont présentées comme le témoignage d’un durcissement du mouvement PEGIDA (= patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident). Comme le souligne le quotidien local, Freie Presse, il s’agit du plus grand mouvement de protestation depuis les grandes manifestations contre les lois Harz en 2005.

Référence intéressante. La Saxe nous rappelle en effet que c’est le pays où est née – et morte lors des grandes manifestations à Leipzig contre les lois Hartz – la sociale démocratie allemande. Elle survit encore dans le cœur des nombreux bénévoles qui s’efforcent de bien accueillir les réfugiés. Pour le reste, le SPD au niveau de sa direction court après A. Merkel alors que les élus locaux ne sont pas loin de penser comme Horst Seehoofer, le dirigeant de la CSU baravoise, principal opposant à la chancelière qui réclame la fixation d’une limite supérieure pour le nombre de réfugiés et le retour d’un contrôle aux frontières. Il a obtenu la mise en place de zones de transit à l’image de ce qui se passe dans les aéroports.

Mais ceci ne suffit pas à expliquer cela.

Le durcissement évoqué se traduit par les attaques personnelles insultantes et va jusqu’à demander la sécession de l’État de Saxe. Le mouvement PEGIDA que l’on croyait en reflux a retrouvé une certaine vigueur avec l’arrivée massive de réfugiés sur l’air de : on vous l’avait bien dit. A Plauen, ils étaient 5000 sur un mode plus policé mais au contenu identitaire proche mettant plus en évidence les préoccupations de couches moyennes n’hésitant pas à s’en prendre aux multinationales.

Pour le directeur de la Centrale de Saxe pour la formation politique, Frank Richter, les manifestations sont l’expression d’une crise de confiance dans le système politico-médiatique. Mais cela vaut pour l’ensemble de l’Allemagne.

En Saxe, le nombre de retraités pauvres augmente. C’est en partie dû aux difficultés rencontrées pour trouver du travail après la chute du mur et la réunification allemande.

Les responsables de PEGIDA entendent en quelque sorte «fêter» le premier anniversaire des premières grandes manifestations de leur mouvement. Les médias les y aideront. Il se passe en Allemagne, sur ce plan, des choses que nous connaissons en France. Les «talk shows» invitent des gens dans l’espoir qu’ils tiendront des propos qui feront scandale pour ensuite prolonger l’audience en commentant le scandale qu’ils ont eux-mêmes organisé.

Jeudi

Première neige. Il fait un temps à ne pas mettre un touriste dehors. Je ne suis pas touriste. Augmentation des cotisations sociales pour l’assurance maladie. Cela concerne les salariés uniquement, la part patronale reste inchangée. C’est une recommandation des experts faisant passer à 15,7 % (+0,2) du salaire brut le taux de cotisation. Reste que chaque caisse pourra en décider.

Merkel perd son crédit dans les sondages.

La gare de Leipzig

Les gares se transforment de plus en plus en d’immenses centres commerciaux. Ici, à Leipzig, trois étages de galeries marchandes. Elles offrent une demi-heure de connexion wi-fi gratuite sans inscription.

Vendredi

Les mesures gouvernementales adoptées au Parlement confirment le durcissement des conditions d’accueil des immigrés, la fermeture de l’Allemagne en direction des Balkans – l’Albanie, le Kosowo et le Montenegro sont décrétés pays sûrs et donc ne pouvant justifier d’une demande d’asile -, la décision d’expulser plus vite ceux qui «n’ont pas vocation à rester», en cas de refus de départ volontaire, la date de l’expulsion ne sera plus communiquée aux personnes concernées, le maintien plus long dans les centres de rétention qui passe de 3 à 6 mois, moins d’argent et plus de prestations en nature pour les nouveaux arrivants. Le gouvernement débloque quelque 10 milliards d’euros.

Cottbus

Je me rends à Cottbus. Manifestations et contre-manifestations sont annoncées pour le milieu de l’après midi. La semaine dernière une flash-mob organisée par le parti neo-nazi NPD, parti légal en Allemagne avait rassemblé 400 personnes à proximité d’un foyer d’accueil de réfugiés. La police était arrivée juste à temps pour les bloquer. Le NPD avait à nouveau appelé à manifester, réussissant à rassembler cette fois plus largement encore et à surpasser le nombre de personnes qui se sont déplacées en faveur d’une empathie envers les réfugiés. Quand j’arrive à la gare de Cottbus, je ne trouve pas encore de manifestants mais déjà de nombreux policiers. Bon, il reste une ½ heure avant le début du défilé. A l’heure où il devrait démarrer arrive la logistique. Elle est assurée par die Linke.

Parallèlement, débute dans un quartier de la ville, Saxendorf, un ensemble d’immeubles plutôt bas et rénovés autour d’un supermarché discount, une fête de solidarité. Devançant le cortège encore en chemin, j’y arrive au moment où le ministre de l’économie (SPD) du Land de Brandebourg s’apprête à prendre la parole.

Je comprends alors qu’il y a solidarité et solidarité. Celle des partis au pouvoir ne se conçoit pas tout à fait de la même façon. Dans le cortège, il y a des jeunes et des anciens. Entre les deux ça manque un peu. Il y a énormément d’indifférence aussi.

Aucun être humain n’est illégal dit la banderole.

Dans la rue, un homme ironise sur le fait que les réfugiés, il faille désormais les appeler les nouveaux allemands.

Le dévouement des bénévoles est émouvant. Dans les reportages, peu d’entre eux ne s’expriment au delà de leur engagement humanitaire. En voici une cependant, bénévole sur le pont depuis des semaines à Moabit qui ose dire qu’ «il n’y a pas d’humanité dans la politique du gouvernement».

Samedi

Il est 9 heures du matin. Sur le marché de Cologne. Un homme poignarde la candidate aux élections municipales qui ont lieu le lendemain. Henriette Reker était responsable de l’accueil et de l’intégration des réfugiés à la mairie. Elle était candidate sans parti soutenue par la CDU , les Verts et le FDP (Parti libéral) pour la magistrature contre le maire sortant social-démocrate. Frank S. son agresseur est un chômeur de longue durée de 44 ans, bénéficiaire, si l’on peut dire, des lois Hartz IV qui légalisent la pauvreté au travail. On lui prête un passé avec des accointances nazies. Il dit avoir agi pour sauver la communauté de l’afflux de réfugiés.

Wir schaffen das / Yes we can / Podemos

Angela Merkel a encore accordé un interview. Au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung cette fois, à la veille de son voyage en Turquie. Elle y révèle pleinement ce que l’on pourrait appeler son léninisme. Selon Lénine, en effet, «la substance même, l’âme vivante du marxisme» est «l’analyse concrète d’une situation concrète». C’est ce qu’elle pratique. Elle a tout de même fait ses études supérieures en RDA. Il en reste quelque chose. J’en retiens surtout la réponse tardive à une question qu’elle semblait ne pas avoir comprise lors de son entretien télévisé et qui portait sur le devenir de l’Allemagne.

«Comme chancelière, il est de mon devoir de me confronter avec tous les soucis et toutes les questions. Je plaide cependant pour que nous nous attelions avec courage et assurance aux tâches à résoudre. Notre République fédérale a un solide fondement : la Loi fondamentale (la constitution), l’économie sociale de marché, notre appartenance à l’Union européenne, à l’Otan, la sécurité d’Israël. Ces piliers nous porteront toujours et chacun de ceux qui viennent chez nous et y jouit de la liberté d’exercer sa religion et d’exprimer son opinion doit accepter ces fondamentaux. Nous l’imposeront à tous ceux qui seront nouveaux chez nous ».

Autrement dit, ils peuvent venir, ils ne changeront pas l’Allemagne. Elle est immuable. Voire. On peut même espérer le contraire. L’Allemagne accueillera 800 000 réfugiés. Si la question de l’immigration n’est pas nouvelle, ce qui l’est c’est son ampleur soudaine. Angela Merkel a immédiatement reconnu le fait comme imparable, il faut le dire. Admettant qu’elle ne pouvait retenir le flux, elle a fait de l’accueil un impératif moral. Elle y a fait face avec le slogan wir schaffen das (nous pouvons le faire) variante allemande du yes we can de Barak Obama ou du podemos espagnol. Si on peut le faire, la logique veut que la question du comment ne se pose pas. Puisqu’on le peut. Beaucoup de gens ne comprennent cependant pas cela ni que ce qui était impossible socialement devienne soudain possible sur le plan humanitaire. Ce différentiel pose un problème politique auquel elle ne répond pas. Pas plus qu’elle ne répond à la crise du symbolique. Elle libère un espace sur sa droite occupé par l’aile bavaroise de la démocratie chrétienne et par l’AfD, l’Alternative pour l’Allemagne que les sondages créditent à nouveau de 7 % des voix malgré les excès des manifestations PEGIDA dont elle apparaît de plus en plus comme le bras politique. Une partie de la gauche est absorbée par le travail humanitaire et indisponible pour du travail politique. La politique qui consiste à dire qu’il n’y a pas d’alternative qu’Angela Merker partage avec quelques nuances avec le parti social-démocrate organise la fin du politique au sens où elle interdit tout débat possible sur des choix qui ne sont plus que techniques et en apparence neutres. Elle permet à l’extrême droite d’occuper dangereusement le terrain de l’alternatif.

Nausée 2

La seconde nausée provient comme la première du même hebdomadaire die Zeit (édition du 15 octobre 2015) mais elle a une source française : Hillel Rapoport, professeur du Centre d’économie de la Sorbonne, propose un mécanisme de répartition des réfugiés reposant sur trois étapes. D’abord selon le principe adopté par la Commission européenne des quotas par pays. Ensuite il devrait être possible estime-t-il, d’échanger ces quotas contre de l’argent selon le modèle de l’achat/vente d’émissions de CO2. Les réfugiés n’acceptant pas n’importe quel pays ils seraient tirés au sort dans une liste de préférences. Les pays aussi pourraient établir des préférences. Ne serait-il pas plus simple de rétablir un marché aux esclaves ?

PS Entre temps le personnage a expliqué cela dans le journal Le Monde

Comment sauver la social-démocratie ?

Quelques pontes de la sociale-démocratie – 5 en tout, auxquels se sont joints le deuxième jour des dirigeants syndicaux- se sont rencontrés à Vienne en Autriche rapporte die Zeit. Il y avait là le chancelier autrichien, le premier ministre suédois, Sigmar Gabriel du SPD allemand, Martin Schulz, président du Parlement européen et Manuel Valls. Ils ont chaud aux fesses. Les responsables de la situation se nomment Tsipras, Iglesias et Corbyn qui eux ont repris le flambeau des fondateurs de la sociale-démocratie alors que la vieille sociale-démocratie va d’échec en échec. Je résume l’article. La bande des cinq veut changer cela à défaut d’avoir entrepris quoi que ce soit jusqu’à présent. Ils n’osent même plus ne serait-ce que se poser quelques grandes questions sans même parler d’y répondre. Francois Hollande n’est nulle part ailleurs que là où était son prédécesseur : aux côtés d’Angela Merkel. Quant à Sigmar Gabriel, l’hebdomadaire écrit : malgré l’absence de suspicion de fricoter avec les staliniens qui existait du temps de la guerre froide, la vieille sociale démocratie n’arrête pas de se tirer dans le pied .

«Et personne d’autre ne fait cela mieux que l’initiateur de la rencontre des cinq, Sigmar Gabriel. A peine le chef du SPD s’est-il positionné comme européen modèle qu’il se lance dans le populisme : que les Allemands veuillent le grexit et Gabriel y pousse les Grecs. Les Allemands ont-ils peur de trop de réfugiés et Gabriel réclame qu’on en limite le nombre. Ils veulent que l’on coopère avec les Russes et Gabriel réclame la fin des sanctions – et conforte ainsi les positions de sa gauche. Le combat entre gauches pragmatiques et gauches nostalgiques pour l’âme de la sociale démocratie durera autant que Gabriel et ses camarades laisseront absent ce que les électeurs apprécient : une attitude conséquente. Autre chose qui du voodoo (incantations d’envoûtement)».

Les réfugiés, une chance pour l’Allemagne ?

L’ouverture des frontières est une chance pour l’Allemagne et conforte son rôle d’avant garde économique en Europe, estime-t-on du côté de la Deutsche Bank qui répond cette semaine à l’économiste Hans Werner Sinn qui réclamait une limitation du flux des réfugiés. Pour des néo-libéraux, il est clair que tout ce qui trouble le confort d’une population est une bonne chose.

«Les coûts de l’intégration sont un judicieux investissement dans l’avenir .(…) Les société multiculturelles sont plus vivantes, plus flexibles, plus innovantes, plus adaptatives, plus aptes aux changements ».

Il y a tout à craindre d’une population vieillissante qui a peur du changement. Son poids politique grandissant figera le pays. Dans le cas contraire, grâce à ce que fait bouger l’immigration, l’Allemagne retrouvera aussi à côté de son pouvoir économique sa place centrale en Europe dans le domaine de la science et de la culture. Dit en résumé David Folkerts-Landau chef économiste de la Deutsche Bank. Un argumentaire parfaitement idéologique quoiqu’il s’en défendrait. Pour ces gens-là, les idéologues ce sont toujours les autres. La perte de repères se fait pour bien d’autres raisons, dues notamment à l’incurie des pouvoirs publics face aux bouleversements technologiques, que l’arrivée de réfugiés ayant eux aussi perdu les leurs. Sous-entendre en plus que les gens ne veulent pas bouger est insultant au moins pour cette partie de la population qui a vécu l’effondrement de la RDA et subit la privatisation quasi mafieuse du pays.

Dimanche

Dans le train de retour, soudain cette annonce : «L’arrivée de notre train en gare centrale de Berlin est retardée car tous les rails sont occupés». Mystères de la logique ferroviaire 2

Dîner d’un hamburger à la choucroute. Si si. Ils l’ont appelé King Elvis. Malgré cela c’était plutôt bon. Je recommande l’endroit un peu insolite.

Élections fédérales en Suisse. Sous la poussée de la droite nationaliste, la Suisse est encore plus à droite qu’elle ne l’était déjà. Cela va encore compliquer les relations avec l’Union européenne. J’en avais déjà un peu parlé ici.

Lundi 19 octobre 2015

Henriette Reker est sauve. Elle a survécu à son agression et a été élue maire de Cologne avec 52,66 % des voix contre 32 % au SPD. Le Parti, une formation satirique atteint 7,22% des voix. Mais la vraie donnée de ces élections est que malgré l’attentat, seuls 40 % des électeurs se sont rendus aux urnes. Il n’y a pas plus claire expression de la défiance envers la politique.

Pendant tout ce temps, l’affaire de la tricherie de Volkswagen révèle toute son étendue. C’est tout un système qui est corrompu. Mais en Allemagne cela ne concerne pas la politique. Enfin jusqu’au jour où… A propos de Volkswagen (VW), que l’on me permette de me citer :

Pourtant Volkswagen dont l’émirat du Qatar vient de prendre une part de 17 %, tout comme Porsche, Opel, Mercedes font partie de ces « utopies » occidentales particulièrement allemandes qui s’effondrent. Wolfgang Engler nous le confirme :

« L’ancienne Allemagne fédérale a toujours étroitement lié démocratie et progrès économique autour de grandes entreprises. On pensait que ce serait éternellement indissociable. L’épreuve consistant à maintenir les vertus démocratiques dans les conditions d’un défi économique manifeste et de la disparition de quelques phares de la conscience collective est devant nous ».

C’était dans le Monde Diplomatique en ….. 2009, 20 ans après la Chute du mur.

Ce qui frappe aujourd’hui, 25 ans après la réunification allemande, c’est la manière hautement symptomatique pour notre époque dont le tant vanté savoir-faire allemand est annihilé par un logiciel conçu pour truquer les externalités négatives produite par l’industrie automobile et transférées à la société chargée d’en supporter les conséquences. La puissance publique ayant renoncé à ses fonctions de contrôle. Un récent commentaire de la Frankfurter Allgemeine Zeitung signalait à quel point VW était devenu une entreprise où régnait le mensonge. Cela n’empêche pas les salariés de faire corps avec ses dirigeants même quand ceux-ci partent avec une substantielle retraite. Il est vrai que VW est l’entreprise allemande dans laquelle le syndicat IG Metall est le plus impliqué.

Autre idole de la conscience collective en Allemagne, le football est secoué par la question : Le conte de fée de la Coupe du monde de 2006 en Allemagne a-t-il été acheté ? Pour contrer la candidature de l’Afrique du Sud.

Au cours d’une promenade nocturne dans les rues de Berlin, je découvre cette enseigne sur la façade du KW Institute for Contemporary Art dans l’Auguststraße qui permet de conclure avant le retour au pays en ouvrant sur une question peut-être pleine d’avenir : Ton pays n’existe pas. Peut-être en effet n’existe-t-il pas autrement que comme un devenir.

Libia Castro & Ólafur Ólafsson, DEIN LAND EXISTIERT NICHT, 2013 (aus der laufenden Kampagne YOUR COUNTRY DOESN’T EXIST, seit 2003), Leuchtreklame, 190 x 700 cm, Installationsansicht, Courtesy Libia Castro & Ólafur Ólafsson

PS

Ils étaient 20 000 à Dresde à la manifestation PEGIDA à se prétendre être le peuple et à crier leur hostilité à Angela Merkel en réclamant des expulsions. 14-15000 étaient venus souhaiter la bienvenue aux réfugiés. Pour l’occasion les institutions culturelles de la ville avaient éteint leurs lumières. Parmi elles la Manufacture de verre de Volkswagen. Au nom du respect de l’État de droit.

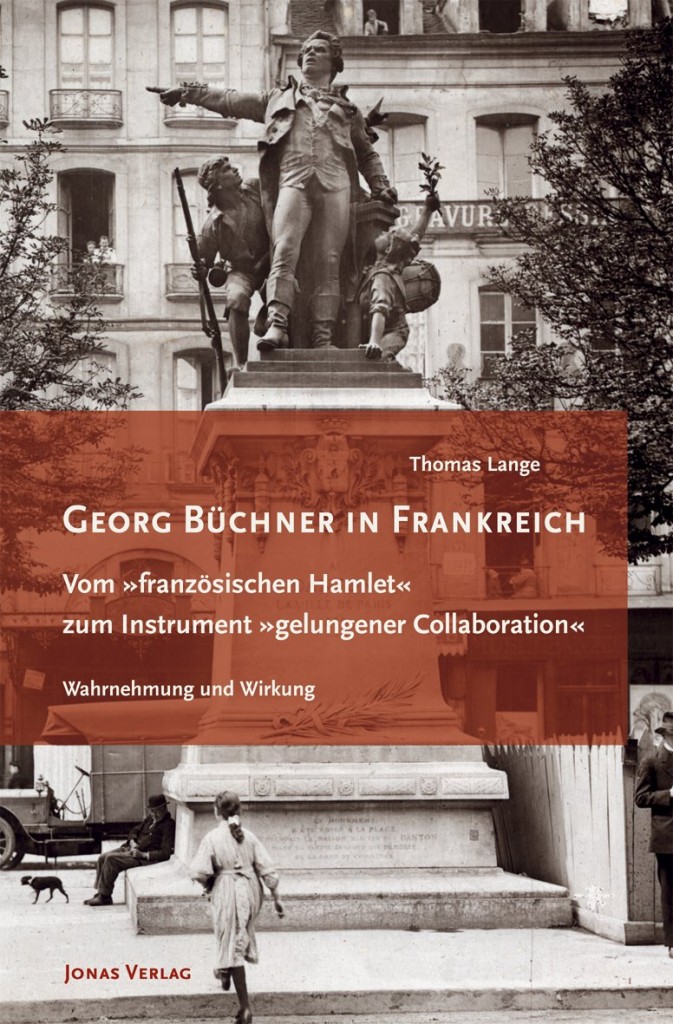

L’image de la couverture du livre est celle de la statue de Danton à Paris qui ne fut érigée qu’en 1891. Deux ans auparavant, paraissait la traduction en français de la Mort de Danton de Georg Büchner. Il y a quelque relation entre la découverte de Büchner qui, au début sera d’abord le frère du philosophe de Force et matière, Ludwig Büchner, et la reconnaissance tardive de Danton dans la société française où il finit par être placé dans les discours d’alors à l’égal de Cromwell, Louis XI ou Richelieu.

L’image de la couverture du livre est celle de la statue de Danton à Paris qui ne fut érigée qu’en 1891. Deux ans auparavant, paraissait la traduction en français de la Mort de Danton de Georg Büchner. Il y a quelque relation entre la découverte de Büchner qui, au début sera d’abord le frère du philosophe de Force et matière, Ludwig Büchner, et la reconnaissance tardive de Danton dans la société française où il finit par être placé dans les discours d’alors à l’égal de Cromwell, Louis XI ou Richelieu.

Sainte Angela, priez pour nous

J’ai tenu une sorte de journal de l’actualité politique centrée sur la question de l’accueil des réfugiés au cours d’un périple de deux semaines, du 6 au 19 octobre 2015, à travers un coin de l’Allemagne qui m’a mené du Mecklembourg en Saxe sur les traces de l’enfance et l’adolescence de Heiner Müller qui seront évoquées en décembre.

Berlin mardi 6 octobre 2015

« La question n’est pas les néonazis mais les …». Elle ne trouve pas le bon sigle mais après quelques questions il s’avère qu’il s ‘agit de l’IS, en allemand islamischer Staat, Etat islamique. Elle a crié cela comme une évidence, l’air de dire : «t’as rien compris !». Vrai ! Je suis pour le moins sceptique. J’essaye l’humour, genre : « tu crois vraiment que les terroristes traversent la Méditerranée à la nage ?» Peine perdue, ça ne marche pas. J’apprendrais plus tard que le poison a été instillé par les gros titres de la presse prêtant dans un raccourci un tel propos au Ministre de l’intérieur alors qu’il ne l’a pas dit ainsi. Source en allemand

Réveillé dans la nuit plus tôt que prévu avec quelque peine à me rendormir, je feuillette le journal des programmes de télévision. Deux pages entières sont consacrées au «terroriste» qui serait en nous, que l’on ingère, que l’on incorpore, que l’on fait entrer dans son corps sous forme de … mauvaise graisse. On y apprend la recette du «parfait attentat à la bombe», celle des donuts ,muffins burgers etc… LTI. Ce «terroriste» menace sans pitié chacun d’entre nous.

Mercredi 7 octobre

Mon selfie avec Adolf

Ce matin à la « une » des journaux : « il » est de retour. Lui, l’Adolf, dont en Allemagne, on ne cesse de réclamer la présence, est à nouveau là, non par hasard mais parce que l’industrie culturelle ne peut se passer de lui. Il est une source de business tout comme le sera bientôt son Mein Kampf. Pas seulement en Allemagne, en France aussi. Lui n’est plus un terroriste mais un comique. Il réapparaît dans le film, dit le journal, comme un SDF pourquoi pas un réfugié tant qu’on y est à l’endroit même où il avait disparu, Wilhelmstrasse à Berlin. Victime de quoi ? Se demandent quelques jeunes idiots qui passaient par là.

Mon selfie avec Adolf.

La page culturelle de la Berliner Zeitung du 7 octobre 2015

Angela Merkel qui vient de rétrograder son ministre de l’intérieur sur la question des réfugiés sous les applaudissements de die Linke cause au Parlement européen en compagnie de François Hollande jouant la crise des réfugiés comme une réédition de l’unification allemande. Absurde comparaison.

Sainte Angela, priez pour nous !

Je suis à Waren (Müritz) dans le Mecklemburg. Le hasard – sinon quoi d’autre ? – fait que l’hôtel que j’avais réservé se trouve à quelques maisons de celle où habitait Heiner Müller et sa famille lors de leur «exil» dans le Mecklembourg entre 1938 et 1947 ! Waren est situé au bord d’un grand lac. Il y a de l’eau et quand il y a de l’eau, il y a des bateaux. Sur l’eau. Cela plaît aux touristes. Nostalgie maritime. Il pleut et il fait froid. La température baisse.

Angela Merkel à la télévision mercredi soir: je n’ai pas créé cette situation, elle est là, je m’efforce de la maîtriser, d’y mettre de l’ordre en Allemagne comme en Europe. Il y a du désordre aux frontières de l’Europe.Il me faut pour cela du consensus à l’intérieur comme en Europe. Et les réfugiés n’iront pas là où ils veulent. Financer la Turquie. Aider la Turquie. Pays de l’OTAN. Elle place la Turquie au centre de son dispositif extérieur en rappelant au passage qu’en Allemagne aussi le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) est interdit. Elle n’arrête pas de répéter que sa responsabilité est de mettre de l’ordre dans le bazar. Et que pour les réfugiés dits «économiques» c’est non. Trois fois non. La sélection des réfugiés est la règle. Elle n’a pas compris ou pas voulu comprendre la question : «à quoi ressemblera l’Allemagne demain» ? qu’il a fallu lui répéter : was ist das für ein Deutschland, das wir jetzt werden ? La question, quel devenir pour l’Allemagne ?, était évidente, la réponse fuyante et centrée dans un premier temps sur une nouvelle politique extérieure allemande plus soucieuse d’intervenir en amont dans les foyers de tension. L’idéologie du pragmato-pragmatique comme réponse à une crise du symbolique.

Jeudi 8

Petit déjeuner à l’allemande : œuf à la coque plus très à la coque et plutôt dur, il y a des valeurs qui se perdent, charcuterie, fromage, tomate, concombre et du sucré beurre, confiture, j’ai toujours beaucoup aimé les petits déjeuners allemands. Celui-ci est moyen-moyen. Je le prends en compagnie d’un conducteur de locomotive – il s’agit d’un train de marchandise – qui se trouve là par hasard, il n’y avait plus de place pour sa loco dans la gare de destination. On a trouvé à Waren où il a passé la nuit, une voie de garage. Aujourd’hui, il rentre chez lui et quelqu’un d’autre viendra ici ramener la locomotive à destination. Mystères des logiques ferroviaires.

Mystères aussi des connexions wi-fi très mauvaises dans les hôtels de province.

L’inhabituelle prestation télévisée de la veille fait partie d’une vaste offensive de communication. Anne Will qui passe pour une bonne intervieweuse avait transformé l’assurant on y arrivera en une question : y arrivera-t-on ? Quelle audace ! L’entretien télévisé produit dans un quotidien – die Welt – un élan de mysticisme :

«les Allemands n’ont jamais vu leur chancelière dans une telle pureté ».

Sainte Angela priez pour nous !

Que vient faire la pureté dans cette affaire ? Doivent confondre avec la bière. Bon, je force un peu pour Sainte Angela, les protestants ne connaissent pas de saints. Mais je me remémore la «une» choquante d’un hebdomadaire qui avait déguisé Mutti en Mère Thérésa ce qu j’avais trouvé insultant pour Mère Thérésa car les pauvres ne sont pas le problème d’Angela Merkel, bien au contraire, les pauvres n’ont qu’à s’en pendre à eux-mêmes. Ce qui moi m’a frappé, ce serait plutôt l’affirmation d’un pouvoir personnel, très présidentiel – ça doit être la fréquentation de Hollande – et le retour de la géopolitique. Si l’on avait un tant soit peu écouté, on avait entendu que l’accueil des réfugiés s’accompagnait d’un durcissement de l’exclusion sociale, que l’on renverrait plus vite chez eux les réfugiés économiques et que l’on exigera de ceux qui auront vocation à rester c’est à dire pas tous – qu’ils se plient aux règles et aux valeurs de la société allemande. Lesquelles sont-elles ?

Les chômeurs allemands et les pauvres des Balkans ne sont pas concernés par la soudaine générosité de la chancelière qui, il y a à peine trois mois, avait présenté un cœur de pierre à un jeune palestinienne qui lui demandait pourquoi elle devait être expulsée et ne pouvait pas rester en Allemagne et à laquelle elle avait répondu sèchement que l’Allemagne ne pouvait accueillir tous les réfugiés. C’est peut être cela une sainte : un cœur de pierre dont une partie se réchauffe sous la pression des événements.

Plus prosaïquement, les instituts de conjoncture économique considèrent que les dépenses consacrées à l’accueil des réfugiés sont comme un plan de relance conjoncturel. Le Spd en est réduit à demande une piqûre keynésienne encore plus importante. Wolfgang Schäuble avait annoncé que grâce à la rigueur, l’Allemagne est en excédent budgétaire et peut financer l’accueil. Les milieux d’affaire disent attendre de l’afflux d’immigrés une augmentation du PIB de 0,3 à 0,4% !

La position allemande a été si l’on peut dire résumée par Pierre Gattaz dans Le Monde, les patronats français et allemands ayant des positions proches sur cette question :

« c’est une opportunité pour notre pays. Cessons toute condescendance envers ces migrants : ils ont souvent un fort niveau d’éducation, sont la plupart du temps jeunes, formés et n’ont qu’une envie, vivre en paix et pouvoir élever une famille ».

Et travailler plus !

On se souvient que Jürgen Habermas avait déploré à propos de la Grèce que l’Allemagne ait dilapidé en une nuit à Bruxelles tout son crédit. On est frappé par la promptitude avec laquelle elle l’a recouvré, et par la vitesse avec laquelle la Chancelière a fait de nécessité vertu comme si elle avait appliqué l’adage : si la situation vous dépasse, feignez d’en être à l’origine. La décision de la Chancelière a été aussi radicale que la décision de sortie du nucléaire après Fukushima.

Vendredi

« La vérité de l’Europe se trouve en Centre-Afrique, en Ukraine, en Syrie »

Vendredi matin dans le train pour Wittenberg je lis Theater der Zeit, mensuel théâtral qui m’a aguiché avec une une sur la mission. J’y découvre que Hans Jürgen Syberberg est toujours actif à Nossendorf . Il faudra que j’en parle un jour. Je lis sous la plume de l’auteur et metteur en scène suisse né en 1977 à Berne Milo Rau :

«L’Union européenne poursuit avec ses partenaires corrompus en Afrique, au Proche Orient, en Chine, dans l’ancienne Union soviétique, une stratégie économique complètement inhumaine, et fait des millions de victimes. Chaque seconde meurt un enfant sur cette planète en conséquence directe de la politique économique globale. La déstabilisation de régions entières, les millions de réfugiés sont les conditions de notre richesse et non un effet collatéral. Je ne cesse de le répéter : la vérité de l’Europe se trouve en Centre-Afrique, en Ukraine, en Syrie. Cela me met en colère, me rend triste et me désespère quand je vois que l’horizon extérieur de la conscience européenne est à Calais, Lampedusa et Kos. Et il faudrait s’en réjouir ! Je suis lassé de ces discours européens sur la faisabilité, la tolérance, la réciprocité à l’intérieur de l’Europe, la camaraderie. Cette ivresse de générosité et de compassion est de la rhétorique de maîtres. C’est cette rhétorique humaniste qui m’a poussé vers la terreur. C’est la raison pour laquelle je travaille en Centre Afrique : là-bas je vois cette généreuse Europe dans sa maligne nudité. […]

Comme activiste et sociologue, je trouve intéressante la manière dont l’Europe réagit à l’irruption soudaine du réel qu’elle a si longtemps nié. Car peu importe où tu vas en dehors de ce continent, depuis quelques courtes décennies si heureux : tu trouveras partout de gigantesques camps de réfugiés. En dehors de la zone de confort européenne, le quotidien est fait de migration, guerre civile, déportation, meurtre de masse. J’ai vu au cours de mes voyages tant de misère, mort, folie ces vingt dernières années que je trouve inquiétante cette frayeur allemande des derniers mois. D’où s’imaginent-ils viennent les matières premières et les marchandises bon marché ? Où pensaient-ils que mènerait à la fin la politique menée par les États-Unis avec le soutien de l’Europe au Proche Orient et en Afrique ? »

Buchenwald, Bukavu, Bochum, was ist globaler Realismus. Milo Rau im Gespräch mit Rolf Bossart. Theater der Zeit Oktober 2015

Il soulève aussi la question de l’indigence de la pensée et de l’art qui ne sont pas selon lui à la hauteur des enjeux.

Luther et Melanchthon

Je m’étais dit que l’exposition Cranach (Le jeune) valait un détour par Wittenberg et j’ai surtout retenu la présence ici de Luther, Melanchthon, Hamlet et Faust. On y croise en effet une maison appelée Maison Hamlet, qui rappelle que Shakespeare dans sa célèbre pièce y a fait étudier Hamlet. Quelques maisons plus loin, une plaque signale que le Dr Faust y aurait résidé également. Mais ce qui frappe surtout – je n’en avais pas conscience – c’est que Martin Luther et Philippe Melanchthon sont quasi représentés sur un pied d’égalité, Luther ayant pour lui une stature plus imposante. La ville se prépare pour 2017, cinq centenaire du début de la Réforme si on le date du moment où Luther a placardé ses 95 thèses contre le pape sur la porte de l’Église du Château. Philippe Melanchthon, le rédacteur de la Confession d’Augsbourg, est qualifié de précepteur de l’Allemagne. On comprend mieux ici la Réforme et ses ambiguïtés, que la Réforme n’est pas seulement affaire de religion, elle ne se conçoit pas sans un nouveau regard sur le monde, sur l’histoire, sans une réforme des savoirs. Les princes avaient confié à l’église le soin d’instruire. La Réforme transformera profondément l’école qui ne cessera en Allemagne d’être religieuse qu’avec la République de Weimar. Au passage, je note qu’à l’époque de Luther déjà il était question de la Turquie. L’Empire ottoman était aux portes de Vienne. Luther a écrit et publié deux sermons contre les Turcs les assimilant à des agents du diable.

Samedi/Dimanche

La surprise du week-end vient d’Etienne Balibar qui dispose d’une page grand format entière dans l’hebdomadaire die Zeit (édition du 8 octobre) sous le titre Heure de vérité. Le philosophe français y témoigne de son respect pour la chancelière allemande. Le fait en lui-même est déjà étonnant laissant accroire qu’Angela Merkel serait au monde la seule femme politique qui aurait un pouvoir politique sur les événements alors que l’on dénie cela à l’ensemble des classes politiques européennes. Je n’ai jamais compris le pouvoir qu’on lui attribuait ni surtout pourquoi elle serait la seule à en avoir. Mais tout le monde semble vouloir apporter sa contribution à cette construction idéologique. Pour Balibar, nous assistons à un élargissement démographique de l’Europe. Ce ne sont plus les états qui demandent à entrer dans l’union mais des hommes et des femmes contraints à l’exil. Cet élargissement oblige l’Europe à se distancier d’elle même et à se repenser. Balibar sait gré à Angela Merkel d’avoir reconnu la situation comme un fait politique. Comme un fait, cela me semble évident, difficile de faire autrement mais comme un fait politique, je demande à voir et je me demande pourquoi elle ne l’a pas assumé lors de son intervention télévisée. Merkel a certes réussi un grand coup mais un coup politicien et non politique au sens d’une vision à long terme. A preuve, elle n’a quasiment plus d’opposition sur sa gauche. A droite, elle n’en est que plus virulente. Pour le philosophe français, la décision d’Angela Merkel pose de facto la question de la constitution européenne. Je ne savais pas Balibar habermassien. Il y a pourtant me semble-t-il peu de chance – au vu en plus de l’état de la gauche européenne actuelle – que cela ne débouche sur autre chose qu’une oligarchie européenne. L’Europe s’élargit sans doute démographiquement mais pas socialement. En contrepoint et commentaire, j’aimerais placer, extraits du même journal, les propos parfaitement cyniques de l’économiste très en vue, Hans Werner Sinn, président de l’institut économique allemand, selon lequel « les femmes de ménage nous coûteront moins cher à l’avenir ». J’adore ce nous. Tout le monde sait que chaque famille allemande dispose d’une bonne. Ce nous est celui de la classe dominante allemande qui étale sa suffisance. Et qui profite de la circonstance pour réclamer que l’on suspende les dispositions concernant le salaire minimum pourtant récemment mis en place. Sinn est partisan d’une baisse généralisée du salaire minimum alors que d’autres ne réclament sa suppression que pour les réfugiés. L’ubérisation de l’économie est en marche. Il n’en reste pas là. Il en profite pour réclamer de retarder encore l’âge de départ à la retraite «afin de nourrir les réfugiés» (sic). Nausée. L’Europe se fera contre ces gens-là ou ne se fera pas.

Une bombe explose à Ankara faisant 95 morts

Dimanche, en famille en Basse Lusace, nous allons aux champignons. La vedette du jour : die fette Henne (Krause Glucke) . En voici un bon début :

Sparassis crépu, clavaire crépue, crête de coq, chou-fleur, morille des pins, les noms ordinaires ne manquent pas. Il paraît que c’est un signe de qualité comestible. En tous cas, notre récolte sera bonne et le repas qui en résultera aussi.

Des souvenirs remontent à la surface, on se rappelle le temps où l’on était soi-même sur la route pour échapper aux bombardements. Celles et ceux qui peuvent encore raconter cela étaient enfants à l’époque. Mais fuir la guerre et fuir la misère restent deux choses. Pourtant la fabrique de la misère n’est-elle pas une forme de guerre ?

On évoque la création de zones de transit en Europe pour faciliter le tri. Merkel est sur la défensive. Elle dément la création d’une contribution de solidarité ou un effort supplémentaire demandé au contribuable. Elle parle des réfugiés pas de Volkswagen ni du sauvetage avant privatisation de la banque publique HSH Nordbank qui coûtera quelques milliards aux finances publiques de Hambourg et Brême. Le chiffre de 20 milliards est évoqué.

Vienne (Autriche) : avancée de l’extrême droite mais le Parti social-démocrate en alliance avec les Verts conserve la mairie. Il semblerait qu’il s’en soit sorti en se souvenant que les électeurs attendent d’un parti qu’il ait des positions un tant soit peu fermes et cohérentes.

Tatort (Le lieu du crime) : le policier du dimanche soir raconte l’histoire d’un demandeur d’asile noir pris par erreur pour un passeur qui se retrouve tabassé au commissariat où un policier avec la complicité de ses collègues le brûle dans la cellule dans laquelle on l’avait ligoté . Son «crime» aux yeux de ce klu-klux clan policier qui joue les Niebelungen : être noir et amoureux de la fille du médecin légiste. Le téléfilm repose sur un fait divers réel survenu à Dessau en 2005. Mais les circonstances de la mort réelle de Oury Jalloh, originaire de Sierra Leone ne sont toujours pas éclaircies, 10 ans après les événements en Basse Saxe

Lundi 12 octobre

Il y a encore eu ce week-end en Saxe des attaques d’extrême droite contre des réfugiés à Chemnitz. A Dresde, 30 à 40 fêlés ont perturbé une fête de bienvenue organisée par les bénévoles. Idem à Cottbus. A Schneeberg, une manifestation à laquelle avait appelé notamment le parti néonazi NPD a rassemblé plus d’un millier de personnes. Le nombre d’actes de violence contre les réfugiés, parfois ils se battent aussi en eux, augmente ainsi que les menaces contre les maires.

Billet de commentaire dans la Lausitzer Runschau de ce matin 12 octobre 2015 :

« Hourra, hourra, la fiancée de fer est là !

L’Allemagne vit maintenant depuis quelques décennies un temps de paix incroyablement stable. Il en résulte l’oubli que sur la rive non européenne de la Méditerranée – dans l’avant cour orientale d’une Europe de l’ouest repue – sévissent des guerres auxquelles participe l’Allemagne – à la remorque des États Unis. Il ne faut dès lors pas s’étonner que les conséquences de la guerre finissent par rejaillir dans la partie préservée du monde pour qui le pétrole du désert est bienvenu mais pas toujours les gens.

Et ce sont les effets de l’anarchie de guerre : escalade de la violence, brutalisation des mœurs, folie sectaire, terrorisme, faim, désespoir, analphabétisme, expulsions. L’horrible attaque à la bombe en Turquie le souligne une nouvelle fois : les retombées se rapprochent. Le déploiement d’instincts nationalistes et la pulsion de participation à la spirale de la violence font partie de la logique de guerre. Les minables attaques contre les réfugiés à Cottbus, Chemnitz et Dresden en témoignent.

Hourra, hourra, la fiancée de fer ! Nos ancêtres chantaient la gloire de l’épée lorsqu’ils sont entrés en jubilant dans la Première guerre mondiale. Quand ils en sont revenus, ils chantaient une autre chanson. La guerre est à coup sûr douloureuse, souvent mortelle. Il serait temps de s’en souvenir». (Johannes M. Fischer Lausitzer Runschau 12 octobre 2015).

Je lis que parmi les arguments de soutien à Angela Merkel, Winfried Kretschmann, le Ministre-président vert du Bade-Württemberg utilise le suivant : Steve Job, le fondateur de Apple a lui-aussi des racines syriennes et peut-être se trouvera-t-il un jour dans un garage au fond d’une vallée de la Forêt noire un Steve Job local pour fonder une entreprise mondiale. Les Verts allemands ont de curieux rêves. Et surtout celui de former une future coalition gouvernementale avec le parti de la chancelière.

Le vainqueur du prix du livre allemand décerné à l’occasion de la grand messe du livre à Francfort sur le Main est Frank Witzel pour un roman qui porte un titre à rallonge proportionnel sans doute au nombre de pages : «Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969» (L’invention de la Fraction armée rouge par un adolescent maniaco-dépressif en été 1969). 829 pages.

Mardi / Mercredi

A Eppendorf, dans la ville natale de Heiner Müller puis Frankenberg où son père fut maire après la guerre. L’impression d’être encore un peu au temps de la RDA. Eppendorf est un ancien centre industriel dont il ne reste rien qu’une certaine nostalgie. Nostalgie aussi d’un passé minier. De cette histoire ne restent que quelques vieilles cartes postales décorant le salon de chasse kitsch de l’hôtel Prinz Albert. Autour apparaissent des paysages qui font penser à la Suisse. Nous sommes en Saxe dans les monts métallifères.

La radio annonce que le groupe parlementaire de Die Linke change de tête. L’héritier de la RDA , Gregor Gisy, qui reste député passe la main à un couple – une décision de congrès avait imposé la parité -, Sarah Wagenknecht, femme d’Oscar Lafontaine et Dietmar Bartsch quasi inconnu. Elle dit qu’il ne faut pas opposer les réfugiés et les pauvres d’Allemagne. Certes, il ne faudrait pas. La question est cependant plus large. L’ensemble des salariés va être sous pression d’un coté d’une main d’œuvre que l’on accueille à bras ouverts dans l’espoir qu’elle sera moins chère et plus souple surtout si le gouvernement cède aux pressions pour l’assouplissement du salaire minimum et de l’autre sous la pression de l’automatisation que l’on fait semblant de ne pas voir arriver. Significativement le directeur de l’agence pour l’emploi est devenu aussi celui de l’agence pour l’immigration. On ne saurait être plus clair.

A la même radio, une autre nouvelle fait état de 1,6 millions d’enfants pauvres dans la riche Allemagne.

Où l’on reparle de PEGIDA .

Le procureur de la République de Dresde a ouvert une enquête contre X pour trouble à l’ordre public en raison de la présence dans la manifestation, lundi soir parmi les quelque 9000 personnes de deux potences destinées l’une à la chancelière Angela Merkel, l’autre au vice-chancelier Sigmar Gabriel (SPD). Elles sont présentées comme le témoignage d’un durcissement du mouvement PEGIDA (= patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident). Comme le souligne le quotidien local, Freie Presse, il s’agit du plus grand mouvement de protestation depuis les grandes manifestations contre les lois Harz en 2005.

Référence intéressante. La Saxe nous rappelle en effet que c’est le pays où est née – et morte lors des grandes manifestations à Leipzig contre les lois Hartz – la sociale démocratie allemande. Elle survit encore dans le cœur des nombreux bénévoles qui s’efforcent de bien accueillir les réfugiés. Pour le reste, le SPD au niveau de sa direction court après A. Merkel alors que les élus locaux ne sont pas loin de penser comme Horst Seehoofer, le dirigeant de la CSU baravoise, principal opposant à la chancelière qui réclame la fixation d’une limite supérieure pour le nombre de réfugiés et le retour d’un contrôle aux frontières. Il a obtenu la mise en place de zones de transit à l’image de ce qui se passe dans les aéroports.

Mais ceci ne suffit pas à expliquer cela.

Le durcissement évoqué se traduit par les attaques personnelles insultantes et va jusqu’à demander la sécession de l’État de Saxe. Le mouvement PEGIDA que l’on croyait en reflux a retrouvé une certaine vigueur avec l’arrivée massive de réfugiés sur l’air de : on vous l’avait bien dit. A Plauen, ils étaient 5000 sur un mode plus policé mais au contenu identitaire proche mettant plus en évidence les préoccupations de couches moyennes n’hésitant pas à s’en prendre aux multinationales.

Pour le directeur de la Centrale de Saxe pour la formation politique, Frank Richter, les manifestations sont l’expression d’une crise de confiance dans le système politico-médiatique. Mais cela vaut pour l’ensemble de l’Allemagne.

En Saxe, le nombre de retraités pauvres augmente. C’est en partie dû aux difficultés rencontrées pour trouver du travail après la chute du mur et la réunification allemande.

Les responsables de PEGIDA entendent en quelque sorte «fêter» le premier anniversaire des premières grandes manifestations de leur mouvement. Les médias les y aideront. Il se passe en Allemagne, sur ce plan, des choses que nous connaissons en France. Les «talk shows» invitent des gens dans l’espoir qu’ils tiendront des propos qui feront scandale pour ensuite prolonger l’audience en commentant le scandale qu’ils ont eux-mêmes organisé.

Jeudi

Première neige. Il fait un temps à ne pas mettre un touriste dehors. Je ne suis pas touriste. Augmentation des cotisations sociales pour l’assurance maladie. Cela concerne les salariés uniquement, la part patronale reste inchangée. C’est une recommandation des experts faisant passer à 15,7 % (+0,2) du salaire brut le taux de cotisation. Reste que chaque caisse pourra en décider.

Merkel perd son crédit dans les sondages.

La gare de Leipzig

Les gares se transforment de plus en plus en d’immenses centres commerciaux. Ici, à Leipzig, trois étages de galeries marchandes. Elles offrent une demi-heure de connexion wi-fi gratuite sans inscription.

Vendredi

Les mesures gouvernementales adoptées au Parlement confirment le durcissement des conditions d’accueil des immigrés, la fermeture de l’Allemagne en direction des Balkans – l’Albanie, le Kosowo et le Montenegro sont décrétés pays sûrs et donc ne pouvant justifier d’une demande d’asile -, la décision d’expulser plus vite ceux qui «n’ont pas vocation à rester», en cas de refus de départ volontaire, la date de l’expulsion ne sera plus communiquée aux personnes concernées, le maintien plus long dans les centres de rétention qui passe de 3 à 6 mois, moins d’argent et plus de prestations en nature pour les nouveaux arrivants. Le gouvernement débloque quelque 10 milliards d’euros.

Cottbus

Je me rends à Cottbus. Manifestations et contre-manifestations sont annoncées pour le milieu de l’après midi. La semaine dernière une flash-mob organisée par le parti neo-nazi NPD, parti légal en Allemagne avait rassemblé 400 personnes à proximité d’un foyer d’accueil de réfugiés. La police était arrivée juste à temps pour les bloquer. Le NPD avait à nouveau appelé à manifester, réussissant à rassembler cette fois plus largement encore et à surpasser le nombre de personnes qui se sont déplacées en faveur d’une empathie envers les réfugiés. Quand j’arrive à la gare de Cottbus, je ne trouve pas encore de manifestants mais déjà de nombreux policiers. Bon, il reste une ½ heure avant le début du défilé. A l’heure où il devrait démarrer arrive la logistique. Elle est assurée par die Linke.

Parallèlement, débute dans un quartier de la ville, Saxendorf, un ensemble d’immeubles plutôt bas et rénovés autour d’un supermarché discount, une fête de solidarité. Devançant le cortège encore en chemin, j’y arrive au moment où le ministre de l’économie (SPD) du Land de Brandebourg s’apprête à prendre la parole.

Je comprends alors qu’il y a solidarité et solidarité. Celle des partis au pouvoir ne se conçoit pas tout à fait de la même façon. Dans le cortège, il y a des jeunes et des anciens. Entre les deux ça manque un peu. Il y a énormément d’indifférence aussi.

Aucun être humain n’est illégal dit la banderole.

Dans la rue, un homme ironise sur le fait que les réfugiés, il faille désormais les appeler les nouveaux allemands.

Le dévouement des bénévoles est émouvant. Dans les reportages, peu d’entre eux ne s’expriment au delà de leur engagement humanitaire. En voici une cependant, bénévole sur le pont depuis des semaines à Moabit qui ose dire qu’ «il n’y a pas d’humanité dans la politique du gouvernement».

Samedi

Il est 9 heures du matin. Sur le marché de Cologne. Un homme poignarde la candidate aux élections municipales qui ont lieu le lendemain. Henriette Reker était responsable de l’accueil et de l’intégration des réfugiés à la mairie. Elle était candidate sans parti soutenue par la CDU , les Verts et le FDP (Parti libéral) pour la magistrature contre le maire sortant social-démocrate. Frank S. son agresseur est un chômeur de longue durée de 44 ans, bénéficiaire, si l’on peut dire, des lois Hartz IV qui légalisent la pauvreté au travail. On lui prête un passé avec des accointances nazies. Il dit avoir agi pour sauver la communauté de l’afflux de réfugiés.

Wir schaffen das / Yes we can / Podemos

Angela Merkel a encore accordé un interview. Au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung cette fois, à la veille de son voyage en Turquie. Elle y révèle pleinement ce que l’on pourrait appeler son léninisme. Selon Lénine, en effet, «la substance même, l’âme vivante du marxisme» est «l’analyse concrète d’une situation concrète». C’est ce qu’elle pratique. Elle a tout de même fait ses études supérieures en RDA. Il en reste quelque chose. J’en retiens surtout la réponse tardive à une question qu’elle semblait ne pas avoir comprise lors de son entretien télévisé et qui portait sur le devenir de l’Allemagne.

«Comme chancelière, il est de mon devoir de me confronter avec tous les soucis et toutes les questions. Je plaide cependant pour que nous nous attelions avec courage et assurance aux tâches à résoudre. Notre République fédérale a un solide fondement : la Loi fondamentale (la constitution), l’économie sociale de marché, notre appartenance à l’Union européenne, à l’Otan, la sécurité d’Israël. Ces piliers nous porteront toujours et chacun de ceux qui viennent chez nous et y jouit de la liberté d’exercer sa religion et d’exprimer son opinion doit accepter ces fondamentaux. Nous l’imposeront à tous ceux qui seront nouveaux chez nous ».

Autrement dit, ils peuvent venir, ils ne changeront pas l’Allemagne. Elle est immuable. Voire. On peut même espérer le contraire. L’Allemagne accueillera 800 000 réfugiés. Si la question de l’immigration n’est pas nouvelle, ce qui l’est c’est son ampleur soudaine. Angela Merkel a immédiatement reconnu le fait comme imparable, il faut le dire. Admettant qu’elle ne pouvait retenir le flux, elle a fait de l’accueil un impératif moral. Elle y a fait face avec le slogan wir schaffen das (nous pouvons le faire) variante allemande du yes we can de Barak Obama ou du podemos espagnol. Si on peut le faire, la logique veut que la question du comment ne se pose pas. Puisqu’on le peut. Beaucoup de gens ne comprennent cependant pas cela ni que ce qui était impossible socialement devienne soudain possible sur le plan humanitaire. Ce différentiel pose un problème politique auquel elle ne répond pas. Pas plus qu’elle ne répond à la crise du symbolique. Elle libère un espace sur sa droite occupé par l’aile bavaroise de la démocratie chrétienne et par l’AfD, l’Alternative pour l’Allemagne que les sondages créditent à nouveau de 7 % des voix malgré les excès des manifestations PEGIDA dont elle apparaît de plus en plus comme le bras politique. Une partie de la gauche est absorbée par le travail humanitaire et indisponible pour du travail politique. La politique qui consiste à dire qu’il n’y a pas d’alternative qu’Angela Merker partage avec quelques nuances avec le parti social-démocrate organise la fin du politique au sens où elle interdit tout débat possible sur des choix qui ne sont plus que techniques et en apparence neutres. Elle permet à l’extrême droite d’occuper dangereusement le terrain de l’alternatif.

Nausée 2

La seconde nausée provient comme la première du même hebdomadaire die Zeit (édition du 15 octobre 2015) mais elle a une source française : Hillel Rapoport, professeur du Centre d’économie de la Sorbonne, propose un mécanisme de répartition des réfugiés reposant sur trois étapes. D’abord selon le principe adopté par la Commission européenne des quotas par pays. Ensuite il devrait être possible estime-t-il, d’échanger ces quotas contre de l’argent selon le modèle de l’achat/vente d’émissions de CO2. Les réfugiés n’acceptant pas n’importe quel pays ils seraient tirés au sort dans une liste de préférences. Les pays aussi pourraient établir des préférences. Ne serait-il pas plus simple de rétablir un marché aux esclaves ?

PS Entre temps le personnage a expliqué cela dans le journal Le Monde

Comment sauver la social-démocratie ?

Quelques pontes de la sociale-démocratie – 5 en tout, auxquels se sont joints le deuxième jour des dirigeants syndicaux- se sont rencontrés à Vienne en Autriche rapporte die Zeit. Il y avait là le chancelier autrichien, le premier ministre suédois, Sigmar Gabriel du SPD allemand, Martin Schulz, président du Parlement européen et Manuel Valls. Ils ont chaud aux fesses. Les responsables de la situation se nomment Tsipras, Iglesias et Corbyn qui eux ont repris le flambeau des fondateurs de la sociale-démocratie alors que la vieille sociale-démocratie va d’échec en échec. Je résume l’article. La bande des cinq veut changer cela à défaut d’avoir entrepris quoi que ce soit jusqu’à présent. Ils n’osent même plus ne serait-ce que se poser quelques grandes questions sans même parler d’y répondre. Francois Hollande n’est nulle part ailleurs que là où était son prédécesseur : aux côtés d’Angela Merkel. Quant à Sigmar Gabriel, l’hebdomadaire écrit : malgré l’absence de suspicion de fricoter avec les staliniens qui existait du temps de la guerre froide, la vieille sociale démocratie n’arrête pas de se tirer dans le pied .

«Et personne d’autre ne fait cela mieux que l’initiateur de la rencontre des cinq, Sigmar Gabriel. A peine le chef du SPD s’est-il positionné comme européen modèle qu’il se lance dans le populisme : que les Allemands veuillent le grexit et Gabriel y pousse les Grecs. Les Allemands ont-ils peur de trop de réfugiés et Gabriel réclame qu’on en limite le nombre. Ils veulent que l’on coopère avec les Russes et Gabriel réclame la fin des sanctions – et conforte ainsi les positions de sa gauche. Le combat entre gauches pragmatiques et gauches nostalgiques pour l’âme de la sociale démocratie durera autant que Gabriel et ses camarades laisseront absent ce que les électeurs apprécient : une attitude conséquente. Autre chose qui du voodoo (incantations d’envoûtement)».

Les réfugiés, une chance pour l’Allemagne ?

L’ouverture des frontières est une chance pour l’Allemagne et conforte son rôle d’avant garde économique en Europe, estime-t-on du côté de la Deutsche Bank qui répond cette semaine à l’économiste Hans Werner Sinn qui réclamait une limitation du flux des réfugiés. Pour des néo-libéraux, il est clair que tout ce qui trouble le confort d’une population est une bonne chose.

«Les coûts de l’intégration sont un judicieux investissement dans l’avenir .(…) Les société multiculturelles sont plus vivantes, plus flexibles, plus innovantes, plus adaptatives, plus aptes aux changements ».

Il y a tout à craindre d’une population vieillissante qui a peur du changement. Son poids politique grandissant figera le pays. Dans le cas contraire, grâce à ce que fait bouger l’immigration, l’Allemagne retrouvera aussi à côté de son pouvoir économique sa place centrale en Europe dans le domaine de la science et de la culture. Dit en résumé David Folkerts-Landau chef économiste de la Deutsche Bank. Un argumentaire parfaitement idéologique quoiqu’il s’en défendrait. Pour ces gens-là, les idéologues ce sont toujours les autres. La perte de repères se fait pour bien d’autres raisons, dues notamment à l’incurie des pouvoirs publics face aux bouleversements technologiques, que l’arrivée de réfugiés ayant eux aussi perdu les leurs. Sous-entendre en plus que les gens ne veulent pas bouger est insultant au moins pour cette partie de la population qui a vécu l’effondrement de la RDA et subit la privatisation quasi mafieuse du pays.

Dimanche

Dans le train de retour, soudain cette annonce : «L’arrivée de notre train en gare centrale de Berlin est retardée car tous les rails sont occupés». Mystères de la logique ferroviaire 2

Dîner d’un hamburger à la choucroute. Si si. Ils l’ont appelé King Elvis. Malgré cela c’était plutôt bon. Je recommande l’endroit un peu insolite.

Élections fédérales en Suisse. Sous la poussée de la droite nationaliste, la Suisse est encore plus à droite qu’elle ne l’était déjà. Cela va encore compliquer les relations avec l’Union européenne. J’en avais déjà un peu parlé ici.

Lundi 19 octobre 2015

Henriette Reker est sauve. Elle a survécu à son agression et a été élue maire de Cologne avec 52,66 % des voix contre 32 % au SPD. Le Parti, une formation satirique atteint 7,22% des voix. Mais la vraie donnée de ces élections est que malgré l’attentat, seuls 40 % des électeurs se sont rendus aux urnes. Il n’y a pas plus claire expression de la défiance envers la politique.

Pendant tout ce temps, l’affaire de la tricherie de Volkswagen révèle toute son étendue. C’est tout un système qui est corrompu. Mais en Allemagne cela ne concerne pas la politique. Enfin jusqu’au jour où… A propos de Volkswagen (VW), que l’on me permette de me citer :

Pourtant Volkswagen dont l’émirat du Qatar vient de prendre une part de 17 %, tout comme Porsche, Opel, Mercedes font partie de ces « utopies » occidentales particulièrement allemandes qui s’effondrent. Wolfgang Engler nous le confirme :

« L’ancienne Allemagne fédérale a toujours étroitement lié démocratie et progrès économique autour de grandes entreprises. On pensait que ce serait éternellement indissociable. L’épreuve consistant à maintenir les vertus démocratiques dans les conditions d’un défi économique manifeste et de la disparition de quelques phares de la conscience collective est devant nous ».

C’était dans le Monde Diplomatique en ….. 2009, 20 ans après la Chute du mur.