février 2026 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -

Pour m’écrire directement : bernard.umbrecht[at]free.fr

-

Articles récents

-

Moi, correspondant de l’Humanité en RDA (1976-1982).

1. Et avant, en colonie de vacances

- En guise de voeux

- La « guerre des paysans (12). Un épilogue et un film documentaire

- « Guerre des paysans » (11). Albrecht Dürer : Traumgesicht / Vision de rêve

- « Guerre des paysans »(10). En chansons de l’époque

-

Moi, correspondant de l’Humanité en RDA (1976-1982).

Commentaires récents

- michel strulovici dans Moi, correspondant de l’Humanité en RDA (1976-1982).

1. Et avant, en colonie de vacances - Peter Brunner dans Moi, correspondant de l’Humanité en RDA (1976-1982).

1. Et avant, en colonie de vacances - claustaire dans La « guerre des paysans (12). Un épilogue et un film documentaire

- Claustaire dans « Guerre des paysans » (7) La guerre des seigneurs contre les paysans

- Peter Brunner dans Guerre des paysans (5). Les trois bandes paysannes (Haufen) de Haute Souabe à l’origine des XII articles de Memmingen

- michel strulovici dans Moi, correspondant de l’Humanité en RDA (1976-1982).

Archives

- février 2026 (1)

- décembre 2025 (2)

- novembre 2025 (5)

- octobre 2025 (2)

- septembre 2025 (3)

- août 2025 (2)

- mai 2025 (1)

- mars 2025 (1)

- février 2025 (2)

- janvier 2025 (2)

- décembre 2024 (1)

- novembre 2024 (1)

- octobre 2024 (1)

- juillet 2024 (1)

- juin 2024 (3)

- mai 2024 (1)

- avril 2024 (1)

- février 2024 (1)

- janvier 2024 (2)

- décembre 2023 (3)

- novembre 2023 (2)

- octobre 2023 (1)

- août 2023 (1)

- juin 2023 (2)

- mai 2023 (1)

- mars 2023 (1)

- février 2023 (1)

- janvier 2023 (2)

- décembre 2022 (2)

- novembre 2022 (2)

- octobre 2022 (1)

- septembre 2022 (1)

- juillet 2022 (1)

- juin 2022 (1)

- avril 2022 (1)

- mars 2022 (1)

- février 2022 (1)

- janvier 2022 (2)

- décembre 2021 (1)

- novembre 2021 (1)

- octobre 2021 (1)

- septembre 2021 (1)

- juillet 2021 (1)

- juin 2021 (2)

- mai 2021 (1)

- avril 2021 (1)

- mars 2021 (2)

- février 2021 (2)

- janvier 2021 (3)

- décembre 2020 (3)

- novembre 2020 (2)

- octobre 2020 (3)

- septembre 2020 (3)

- août 2020 (1)

- juillet 2020 (2)

- juin 2020 (2)

- mai 2020 (6)

- avril 2020 (4)

- mars 2020 (4)

- février 2020 (1)

- janvier 2020 (2)

- décembre 2019 (4)

- novembre 2019 (3)

- octobre 2019 (4)

- septembre 2019 (2)

- août 2019 (3)

- juillet 2019 (2)

- juin 2019 (1)

- mai 2019 (3)

- avril 2019 (2)

- mars 2019 (6)

- février 2019 (3)

- janvier 2019 (4)

- décembre 2018 (5)

- novembre 2018 (4)

- octobre 2018 (4)

- septembre 2018 (4)

- août 2018 (1)

- juillet 2018 (1)

- juin 2018 (3)

- mai 2018 (3)

- avril 2018 (6)

- mars 2018 (2)

- février 2018 (2)

- janvier 2018 (3)

- décembre 2017 (5)

- novembre 2017 (2)

- octobre 2017 (4)

- septembre 2017 (2)

- juillet 2017 (2)

- juin 2017 (3)

- mai 2017 (2)

- avril 2017 (4)

- mars 2017 (4)

- février 2017 (3)

- janvier 2017 (4)

- décembre 2016 (3)

- novembre 2016 (4)

- octobre 2016 (4)

- septembre 2016 (4)

- août 2016 (2)

- juillet 2016 (4)

- juin 2016 (3)

- mai 2016 (3)

- avril 2016 (4)

- mars 2016 (4)

- février 2016 (4)

- janvier 2016 (5)

- décembre 2015 (5)

- novembre 2015 (4)

- octobre 2015 (5)

- septembre 2015 (5)

- août 2015 (2)

- juillet 2015 (5)

- juin 2015 (3)

- mai 2015 (4)

- avril 2015 (4)

- mars 2015 (5)

- février 2015 (5)

- janvier 2015 (7)

- décembre 2014 (5)

- novembre 2014 (4)

- octobre 2014 (4)

- septembre 2014 (3)

- juillet 2014 (3)

- juin 2014 (4)

- mai 2014 (16)

- avril 2014 (3)

- mars 2014 (3)

- février 2014 (4)

- janvier 2014 (6)

- décembre 2013 (3)

- novembre 2013 (4)

- octobre 2013 (6)

- septembre 2013 (10)

- août 2013 (2)

- juillet 2013 (5)

- juin 2013 (3)

- mai 2013 (10)

- avril 2013 (6)

- mars 2013 (7)

- février 2013 (4)

- janvier 2013 (12)

- décembre 2012 (3)

- novembre 2012 (1)

- octobre 2012 (4)

- septembre 2012 (7)

- août 2012 (4)

- juillet 2012 (5)

- juin 2012 (2)

- mai 2012 (6)

- avril 2012 (4)

- mars 2012 (3)

- février 2012 (9)

- janvier 2012 (7)

- décembre 2011 (8)

- novembre 2011 (4)

- octobre 2011 (6)

- septembre 2011 (6)

- août 2011 (5)

- juillet 2011 (3)

- juin 2011 (2)

- mai 2011 (5)

- avril 2011 (3)

- mars 2011 (2)

La guerre de 14 étape décisive vers les fascismes.

Les lectures du SauteRhin sur la Première guerre mondiale posent quelques jalons d’une réflexion sur ce conflit qui inaugure le siècle et s’y maintient. Il y a eu Le vacarme de la bataille et le silence des archives par Helmut Lethen, La guerre continuée d’Antonin Artaud, La société de guerre vue par Wolfgang Sofsky, Marc Crépon (avec Romain Rolland) : 14-18 et le consentement meurtrier, Actuelles sur la guerre et la mort de Sigmund Freud.

Enzo Traverso : La violence nazie / Une généalogie européenne

Hans Magnus Enzensberger Le perdant radical Essai sur les hommes et la terreur Gallimard

« On ne peut pas expliquer l’événement singulier d’Auschwitz sans reconstituer ses prémisses historiques, qui sont multiples et tiennent à une dynamique complexe ; l’événement, cependant, n’est pas inclus dans ses conditions. En d’autres termes, l’aboutissement génocidaire du nazisme révèle ses prémisses, mais il n’y est pas réductible. Quelles sont ces prémisses ? Sur le plan culturel et idéologique, l’antisémitisme, le racisme et l’eugénisme ; sur le plan politique, le colonialisme et la contre-révolution ; sur le plan matériel, la prison, la sérialisation des pratiques de mise à mort depuis l’invention de la guillotine, la rationalité administrative, technique et industrielle qui sera mise en oeuvre dans les camps d’extermination ; sur le plan anthropologique, l’accoutumance au massacre durant la Première Guerre mondiale… Or c’est la synthèse entre ces éléments qui crée quelque chose de qualitativement nouveau, qui fait la singularité de l’événement. Il y a bien une généalogie de l’événement, mais ce dernier n’en reste pas moins une rupture ».

L’auteur prolonge sa réflexion dans un autre livre que je recommande : A feu et à sang / De la guerre civile européenne 1914/1945 (Stock)

Enzo Traverso est né en Italie en 1957, il a enseigné les sciences politiques à l’Université de Picardie Jules Verne. Il est professeur de sciences humaines à Cornell University (New York). , iI est l’auteur de plusieurs ouvrages, traduits en une douzaine de langues. Parmi ses derniers travaux, Le Totalitarisme (Seuil, 2001), La violence nazie (La Fabrique, 2002), À feu et à sang. La guerre civile européenne 1914-1945 (Stock, 2007 ; Hachette-Pluriel, 2009). À La Découverte, il a publié Les Juifs et l’Allemagne (1992) et Siegfried Kracauer. Itinéraire d’un intellectuel nomade (1994, rééd. 2006).

S.Freud : Actuelles sur la guerre et sur la mort (1915)

Au déclenchement de la Première guerre mondiale, Sigmund Freud avait offert sa libido à l’Autriche-Hongrie. Fin août 1914 déjà, sa « libido tourne à la rage ». Dans un texte de 1915, il parle de la désillusion et de la modification du rapport à la mort produites par les premiers mois du conflit.

A supposer que l’on veuille tenter comme nous le faisons ici de comprendre quelque chose à la Première guerre mondiale, l’erreur à ne pas commettre serait de se fier exclusivement aux historiens. La plupart d’entre eux ont une curieuse propension à faire fi de l’histoire de la pensée tout comme de l’histoire des arts et de la littérature.

Il y a des choses à penser sur cette guerre. Cela a été fait. Pourquoi l’ignorer ?

C’est pour cela que je continue dans le cadre de ces lectures de la Première guerre mondiale à poser quelques jalons d’une réflexion. Il y a eu Le vacarme de la bataille et le silence des archives par Helmut Lethen, La guerre continuée d’Antonin Artaud, La société de guerre vue par Wolfgang Sofsky, Marc Crépon (avec Romain Rolland) : 14-18 et le consentement meurtrier

Aujourd’hui Sigmund Freud.

Les Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort écrites par Freud datent de 1915, plus précisément de mars et avril 1915. La guerre durait depuis 8 mois. La désillusion qui fera l’objet de sa réflexion a été rapide. Elle est celle de Freud lui-même et de ses contemporains. Au déclenchement de la guerre, Freud avait, dit-il, offert sa libido à l’Autriche-Hongrie. Et deux de ses fils. Le troisième sera incorporé après la rédaction de l’essai dont il sera question plus loin.

Fin août 1914 déjà, sa « libido tourne à la rage ». Il écrit au psychanalyste hongrois Sandor Ferenczi :

« Le processus intérieur a été le suivant : la montée d’enthousiasme, en Autriche, m’a d’abord emporté moi aussi. […] J’espérais qu’une patrie viable me serait donnée, d’où la tempête de la guerre aurait balayé les pires miasmes, et où les enfants pourraient vivre en confiance. J’ai mobilisé tout d’un coup […] de la libido pour l’Autriche-Hongrie […] Peu à peu un malaise s’est installé [avec] la sévérité de la censure et le gonflement des plus petits succès[…]. Je vois ma libido tourner en rage, dont on ne peut rien faire »

Cité par Peter Loewenberg : L‘agressivité pendant la Pemière guerre mondiale : l’auto-analyse approfondie de Sigmund Freud Revue germanique internationale

Le titre de l’essai, en allemand Zeitgemässes über Krieg und Tod, choses de saison sur la guerre et la mort souligne que Freud intervient pour ainsi dire à chaud sur un événement qui n’est pas achevé, qui dure encore. Comme une chronique d’actualité. Il y en avait assez pour faire le constat de la désillusion et de la mort de masse. L’essai se décompose en ces deux parties :1) La désillusion causée par la guerre ; 2) notre relation à la mort

Le titre de l’essai, en allemand Zeitgemässes über Krieg und Tod, choses de saison sur la guerre et la mort souligne que Freud intervient pour ainsi dire à chaud sur un événement qui n’est pas achevé, qui dure encore. Comme une chronique d’actualité. Il y en avait assez pour réfléchir à la désillusion et à la mort de masse. L’essai se décompose en ces deux parties :1) La désillusion causée par la guerre ; 2) notre relation à la mort

La désillusion causée par la guerre commence par le constat affligeant et troublant des destructions « de biens précieux communs à l’humanité », on peut pense par exemple à la cathédrale de Reims, et de l’égarement de l’intelligence :

« Pris dans le tourbillon de ces années de guerre, informé unilatéralement, sans recul par rapport aux grands changements qui se sont déjà accomplis ou sont en voie de s’accomplir, sans avoir vent de l’avenir qui prend forme, nous-mêmes ne savons plus quel sens donner aux impressions qui nous assaillent et quelle valeur accorder aux jugements que nous formons. Nous serions tenté de croire que jamais encore un événement n’avait détruit tant de biens précieux communs à l’humanité, égaré tant d’intelligences parmi les plus lucides, si radicalement abaissé ce qui était élevé. Même la science a perdu son impassible impartialité; ses serviteurs profondément ulcérés tentent de lui ravir des armes, pour apporter leur contribution au combat contre l’ennemi. L’anthropologiste se doit de déclarer l’adversaire inférieur et dégénéré, le psychiatre de diagnostiquer chez lui un trouble mental ou psychique. Mais, sans doute, ressentons-nous le mal de ce temps avec une force excessive et n’avons-nous pas le droit de le comparer au mal d’autres temps que nous n’avons pas vécus. »

Dans un texte intitulé Ruines qui lui est attribué et qui est paru en septembre 1914 dans la Correspondance social-démocrate n°112, Rosa Luxemburg souligne avec beaucoup de force l’énorme paradoxe du capitalisme tout à la fois capable de créer des œuvres les plus sublimes pour les détruire ensuite à une vitesse vertigineuse. Et recommencer.

“ Le capitalisme moderne, écrit-elle, fait triompher son chant satanique dans l’actuel ouragan mondial. Il n’y a que lui pour accumuler en quelques décennies autant de richesses scintillantes et les œuvres culturelles les plus brillantes pour les transformer en quelques mois en champs de ruines avec les moyens les plus raffinés. Il n’y a que le capitalisme pour réussir à faire de l’homme le prince des terres, des mers et des airs, un demi-dieu joyeux, maître des éléments pour ensuite le laisser crever dans la misère, dans les débris de sa propre splendeur dans des souffrances qu’il a lui-même produites”.

Freud ne parle pas de la guerre du soldat au front dont il dit qu’il est « une infime particule de la gigantesque machine de guerre ». Son propos concerne la « misère psychique de ceux de l’arrière ».

Il pose d’abord un droit à condamner les guerres et aspirer à la paix :

« Quand je parle de désillusion, chacun sait aussitôt ce que j’entends par là. Sans avoir besoin d’être un fanatique de la pitié, tout en reconnaissant la nécessité biologique et psychologique de la souffrance pour l’économie de la vie humaine, on n’en a pas moins le droit de condamner la guerre dans ses moyens et ses buts et d’aspirer à la cessation des guerres. »

Comme le note Marc Crépon1, « il n’y a de désillusion que sur le fond d’une illusion qui la précède » Faut-il en parler au singulier ? Je préférerais décomposer cette illusion en différents éléments. Ce n’est pas « La grande illusion » de Renoir. On se souvient qu’à la fin du film les évadés Maréchal (Jean Gabin) et Rosenthal (Marcel Dalio) se séparent sur ces mots : « faut bien qu’on la finisse cette putain de guerre en espérant que c’est la dernière », dit Maréchal. La voilà « la grande illusion » réplique Rosenthal. Les illusions dont parle Freud portent sur les mécanismes de déclenchement des guerres entre nations civilisées, le basculement de la libido des hommes civilisés de l’enthousiasme à la rage. On pensait, dit le fondateur de la psychanalyse, que les guerres provenaient d’écarts entre les conditions d’existence, d’états de sous-développement et de divergences d’appréciation sur la valeur de la vie. Des grandes nations civilisées, on n’attendait pas la guerre mais autre chose :

« Des grandes nations de race blanche régnant sur le monde, auxquelles incombe la direction du genre humain, que l’on savait employées à défendre certains intérêts communs au monde entier, et dont l’œuvre comprend aussi bien les progrès techniques dans la domination de la nature que les valeurs artistiques et scientifiques de civilisation – de ces peuples-là, on avait attendu qu’ils fussent capables de résoudre par d’autres voies les dissensions et les conflits d’intérêts »

Non seulement cela mais – deuxième illusion – on pouvait s’attendre à ce que les États qui « avaient établi pour l’individu des normes morales élevées » « les respecterait lui-même et qu’il n’avait pas l’intention de rien entreprendre contre elles, ce par quoi il eût nié les fondements de sa propre existence »

Enfin, – troisième illusion – « on pouvait penser que les grands peuples, quant à eux, auraient acquis une conscience suffisante de leur communauté et assez de tolérance à l’égard de leur disparité, pour qu’il ne fût plus possible de fondre en une seule acception, comme c’était encore le cas dans l’antiquité classique, « étranger » et « hostile » ».

L’illusion est tellement forte que « confiants en cette union des peuples civilisés, un nombre incalculable d’hommes ont changé leur résidence dans la patrie contre un lieu de séjour à l’étranger et lié leur existence aux relations entretenues entre eux par les peuples amis ».

On se croyait dans une communauté de peuples civilisés. L’illusion était de ne pas croire que la guerre pouvait éclater entre peuples d’un degré à peu près équivalent de culture. Et cette guerre n’en est que plus terrible.

« Et voilà que la guerre, à laquelle nous ne voulions pas croire, éclata et apporta la … désillusion. Elle n’est pas seulement, en raison du puissant perfectionnement des armes offensives et défensives, plus sanglante et plus meurtrière qu’aucune des guerres antérieures, mais elle est pour le moins aussi cruelle, acharnée, impitoyable, que toutes celles qui l’ont précédée. Elle rejette toutes les limitations auxquelles on se soumet en temps de paix et qu’on avait appelées droit des gens, elle ne reconnaît pas les prérogatives du blessé et du médecin, ne fait pas de distinction entre la partie non belligérante et la partie combattante de la population et nie les droits de la propriété privée. En proie à une rage aveugle,’ elle renverse tout ce qui lui barre la route, comme si après elle il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir ni paix. Elle rompt tous les liens faisant des peuples qui se combattent actuellement une communauté et menace de laisser derrière elle une animosité qui pendant longtemps ne permettra pas de les renouer. »

S’ajoute à cela que l’État qui fait la guerre se permet tout, à l’extérieur comme à l’intérieur, en nous sommant d’y adhérer au nom du patriotisme

« L’État qui fait la guerre se permet toutes les injustices, toutes les violences, ce qui déshonorerait l’individu. Il se sert contre l’ennemi non seulement de la ruse autorisée, mais aussi du mensonge conscient et de la tromperie délibérée, et le fait, certes, dans des proportions qui semblent dépasser tous les usages des guerres antérieures. L’État exige de ses citoyens le maximum d’obéissance et de sacrifices, tout en faisant d’eux des sujets mineurs par un secret excessif et une censure des communications et expressions d’opinions, qui met ceux qu’on a ainsi intellectuellement opprimés hors d’état de faire face à toute situation défavorable et à toute rumeur alarmante. Il s’affranchit des garanties et des traités par lesquels il s’était lié envers d’autres États, il ne craint pas de confesser sa rapacité et sa soif de puissance, que l’individu doit alors approuver par patriotisme ».

Tout cela explique que le citoyen du monde civilisé « peut se trouver désemparé dans un monde qui lui est devenu étranger – sa grande patrie en ruine, les biens communs dévastés, les concitoyens divisés et avilis! » :

« Le remaniement des pulsions « mauvaises » est l’œuvre de deux facteurs agissant dans le même sens, l’un interne et l’autre externe. L’influence exercée sur les pulsions mauvaises – disons égoïstes – par l’érotisme, besoin d’amour de l’homme pris dans son sens le plus large, constitue le facteur interne. Du fait de l’adjonction des composantes érotiques, les pulsions égoïstes se changent en pulsions sociales. On apprend à voir dans le fait d’être aimé un avantage qui permet de renoncer à tous les autres. Le facteur externe est la contrainte imposée par l’éducation qui représente les exigences de la civilisation ambiante et qui est relayée par l’intervention directe d’un milieu civilisé. La civilisation a été acquise par le renoncement à la satisfaction pulsionnelle et elle réclame de chaque nouveau venu qu’il accomplisse le même renoncement pulsionnel. Au cours de la vie d’un individu s’opère une constante transposition de la contrainte externe en contrainte interne. Des influences de la civilisation il résulte qu’une part toujours plus grande des tendances égoïstes se transforme, grâce aux apports érotiques, en tendances altruistes et sociales. On peut finalement admettre que toute contrainte interne, qui se fait sentir dans le développement de l’homme, n’était à l’origine, c’est-à-dire au cours de l’histoire de l’humanité, qu’une contrainte externe. Les hommes qui naissent aujourd’hui apportent avec eux – organisation héritée – une partie de la tendance (disposition) à transformer les pulsions égoïstes en pulsions sociales, tendance qui mène à bien cette transformation, en réponse à de légères incitations. Une autre partie de cette transformation pulsionnelle doit nécessairement s’accomplir au cours de la vie elle-même. C’est ainsi que l’individu, non seulement se trouve soumis à l’action de son milieu civilisé actuel, mais subit également l’influence de l’histoire de la civilisation ancestrale.

En donnant à la capacité impartie à un homme de remanier ces pulsions égoïstes sous l’influence de l’érotisme le nom d’aptitude à la civilisation, nous pouvons dire que celle-ci se compose de deux parties – l’une étant innée et l’autre acquise au cours de la vie – et que le rapport que les deux ont entre elles et avec la partie restée inchangée de la vie pulsionnelle est très variable ».

Le problème est que l’aptitude à la civilisation a été surestimée. Il régnait l’illusion que les peuples étaient plus civilisés qu’on ne le croyait. Le verdict de Freud est terrible :

« notre affliction et notre douloureuse désillusion provoquées par le comportement non civilisé de nos concitoyens du monde durant cette guerre étaient injustifiées. Elles reposaient sur une illusion à laquelle nous nous étions laissé prendre. En réalité ils ne sont pas tombés aussi bas que nous le redoutions, parce qu’ils ne s’étaient absolument pas élevés aussi haut que nous l’avions pensé d’eux ».

Freud conclut cette partie ainsi :

« Pourquoi, à vrai dire, les individus-peuples se méprisent-ils, se haïssent-ils, s’abhorrent-ils les uns les autres, même en temps de paix, et pourquoi chaque nation traite-t-elle ainsi les autres?, cela certes est une énigme. Je ne sais pas répondre à cette question. Dans ce cas, tout se passe comme si, dès lors qu’on réunit une multitude, voire même des millions d’hommes, toutes les acquisitions morales des individus s’effaçaient et qu’il ne restât plus que les attitudes psychiques les plus primitives, les plus anciennes et les plus grossières. Seuls des développements ultérieurs pourront peut-être apporter quelques modifications à ce regrettable état de choses. Mais un peu plus de sincérité et de franchise de tous côtés dans les relations des hommes entre eux et dans les rapports entre les hommes et ceux qui les gouvernent, pourrait également aplanir les chemins de cette transformation ».

Il y a comme des résonances d’actualité dans ce passage.

La relation à la mort

Le second facteur de trouble, lié à la désillusion, concerne la relation à la mort que nous avons pour nous-même tendance à mettre de côté, en faisant comme si elle ne faisait pas partie de la vie. La guerre – la mort de masse – balaie la manière conventionnelle de traiter la mort. Nous avions l’habitude de nier la mort. Mais :

« La mort ne se laisse plus dénier; on est forcé de croire en elle. Les hommes meurent réellement et non plus isolément mais en nombre, souvent par dizaines de mille en un seul jour. Et il ne s’agit plus de hasard. Il apparaît certes encore que c’est par hasard que cette balle atteint l’un et pas l’autre, mais cet autre, une seconde balle peut aisément l’atteindre; l’accumulation met fin à l’impression de hasard. »

Pour comprendre cette perturbation Freud fait appel à « l’homme des premiers âges » qui a eu à l’égard de la mort une attitude contradictoire :

« D’une part, il a pris la mort au sérieux, l’a reconnue comme abolition de la vie et s’est servi d’elle en ce sens, mais d’autre part il a également nié la mort, l’a réduite à rien. Cette contradiction a été rendue possible par le fait qu’il avait sur la mort de l’autre, de l’étranger, de l’ennemi, une position radicalement différente de celle qu’il avait sur sa propre mort. Il s’accommodait fort bien de la mort de l’autre, elle signifiait pour lui l’anéantissement de ce qu’il haïssait et l’homme des origines n’avait aucun scrupule à la provoquer. »

L’histoire est pleine de meurtres et ce depuis les origines.La faute originelle, présente dans maintes religions, est « vraisemblablement l‘expression d‘un crime de sang, dont s’est chargée l’humanité originaire ». Si l’homme des origines ne pouvait pas plus que les contemporains de Freud se représenter et tenir pour réelle sa propre mort, la mort d’un proche changeait la donne. Freud note d’ailleurs que « l’amour ne peut guère être moins ancien que le plaisir de tuer ». Contrairement au soldat de la Première guerre mondiale, l’homme des origines n’est pas un meurtrier impénitent, il doit expier ses meurtres.

« Auprès du cadavre de la personne aimée prirent naissance non seulement la doctrine de l’âme, la croyance en l’immortalité, et l’une des puissantes racines de la conscience de culpabilité chez l’homme, mais aussi les premiers commandements moraux. Le premier et le plus significatif des interdits venus de la conscience morale naissante fut: Tu ne tueras point. Il s’était imposé comme réaction contre la satisfaction de la haine en présence du mort bien-aimé, satisfaction cachée derrière le deuil, et il s’étendit progressivement à l’étranger non aimé et finalement aussi à l’ennemi.

En dernier lieu, cet interdit n’est plus ressenti par l’homme civilisé. Lorsqu’une décision aura mis fin au sauvage affrontement de cette guerre, chacun des combattants victorieux retournera joyeux dans son foyer, retrouvera sa femme et ses enfants, sans être occupé ni troublé par la pensée des ennemis qu’il aura tués dans le corps à corps ou par une arme à longue portée. Il est remarquable que les peuples primitifs, qui vivent encore sur terre et sont certainement plus proches que nous de l’homme des origines, ont sur ce point un comportement différent, ou l’ont eu tant qu’ils n’avaient pas subi l‘influence de notre civilisation. Le sauvage – Australien, Boschiman, Fuégien – n’est nullement un meurtrier impénitent; lorsqu’il revient vainqueur du sentier de la guerre, il n’a pas le droit de pénétrer dans son village ni de toucher sa femme avant d’avoir expié ses meurtres guerriers par des pénitences souvent longues et pénibles. On est actuellement amené à expliquer cela par sa superstition; le sauvage craint encore la vengeance des esprits de ses victimes. Mais les esprits des ennemis abattus ne sont rien d‘autre que l‘expression de sa mauvaise conscience relative à son crime de sang; derrière cette superstition se cache une part de délicatesse morale qui s’est perdue chez nous hommes civilisés ».

Les hommes ont perdu cette éthique originaire née de la mort des proches. Mais cet homme des origines est resté en nous. La guerre le fait réapparaître avec la différence qui vient d’être évoquée, la perte de croyance dans les fantômes des morts

« Elle [la guerre] nous dépouille des couches récentes déposées par la civilisation et fait réapparaître en nous l’homme des origines. Elle nous contraint de nouveau à être des héros qui ne peuvent croire à leur propre mort; elle nous désigne les étrangers comme des ennemis dont on doit provoquer ou souhaiter la mort; elle nous conseille de ne pas nous arrêter à la mort des personnes aimées. La guerre, elle, ne se laisse pas éliminer; aussi longtemps que les peuples auront des conditions d‘existence si différentes et que leur répulsion mutuelle sera si violente, il y aura nécessairement des guerres. Dès lors la question se pose: ne devons–nous pas être ceux qui cèdent et s‘adaptent à la guerre? Ne devons-nous pas convenir qu’avec notre attitude de civilisé à l‘égard de la mort nous avons, une fois encore, vécu psychologiquement au-dessus de nos moyens et ne devons–nous pas faire demi-tour et confesser la vérité? Ne vaudrait–il pas mieux faire à la mort, dans la réalité et dans nos pensées, la place qui lui revient et laisser un peu plus se manifester notre attitude inconsciente à l’égard de la mort, que nous avons jusqu’à présent si soigneusement réprimée. Cela ne semble pas être un progrès, plutôt sous maints rapports un recul, une régression, mais cela présente l’avantage de mieux tenir compte de la vraisemblance et de nous rendre la vie de nouveau plus supportable. Supporter la vie reste bien le premier devoir de tous les vivants. L’illusion perd toute valeur quand elle nous en empêche.

Rappelons-nous le vieil adage: Si vis pacem, para bellum. Si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre. Il serait d‘actualité de le modifier: Si vis vitam, para mortem. Si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort ».

Organise-toi pour la mort. Qu’est-ce à dire ? Je crois que les choses sont plus claires si l’on fait appel à une autre traduction, celle du Dr. S. Jankélévitch que l’on trouve en ligne (voir plus bas) :

« Il serait temps de modifier cet adage et de dire : si vis vitam, para mortem. Si tu veux pouvoir supporter la vie, soit prêt à accepter la mort ».

Quel rapport entre apprendre à supporter la vie en ne refoulant plus la mort et la paix ? Avant de chercher une réponse à cette question, je souhaiterais lever une ambiguïté de ce dernier passage et répondre à ceux qui utilisent un langage pseudo freudien pour justifier qu’il y aura toujours des guerres. Je vais utiliser pour cela un autre texte de Freud. On a vu qu’il pose comme légitime de refuser la guerre. C’est même à partir de là qu’il construit son raisonnement. Il précise ce point dans une lettre à Einstein qui lui demandait : « Pourquoi la guerre ? »

« Pourquoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi et tant d’autres avec nous, pourquoi n’en prenons-nous pas notre parti comme de l’une des innombrables vicissitudes de la vie ? Elle semble pourtant conforme à la nature, biologiquement très fondée, et, pratiquement, presque inévitable. Ne vous scandalisez pas de la question que je pose ici. Pour les besoins d’une enquête, il est peut-être permis de prendre le masque d’une impassibilité qu’on ne possède guère dans la réalité. Et voici quelle sera la réponse : parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l’individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté, anéantit de précieuses valeurs matérielles, produits de l’activité humaine, etc. On ajoutera en outre que la guerre, sous sa forme actuelle, ne donne plus aucune occasion de manifester l’antique idéal d’héroïsme et que la guerre de demain, par suite du perfectionnement des engins de destruction, équivaudrait à l’extermination de l’un des adversaires, ou peut-être même des deux ».

“Pourquoi la guerre ?” (1933). Correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud. Il s’agit de la version éditée à l’initiative de l’Institut International de Coopération Intellectuelle – Société des nations, en 1933. On la trouve ici

C’est écrit en 1933

Marc Crépon place les Considération actuelles sur la guerre et sur la mort en point de départ de sa réflexion dans Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres. Il écrit :

« De la guerre, Freud, précise, de façon prémonitoire, que si elle perdure dans le monde, c’est parce que celui-ci se donne comme partagé en une pluralité de peuples étrangers les uns aux autres. Tout au long de ses Actuelles sur la guerre et sur la mort, la figure de l’étranger, celle de l’ennemi et la question du rapport à la mort sont de fait indissociables. La perception et la compréhension que nous avons de l’état divisé du monde et notre attitude face à la mort (celle de l’autre – comme étranger et/ou comme ennemi) ne se laissent pas penser séparément. Comment comprendre ce qui les lie ? Cela signifie-t-il que dans un temps qui semble voué au mal, ce sont communément et conjointement le partage du sens du monde et le partage du sens de la mort qui font défaut ? Mais alors en quoi devrait consister ce sens commun? Et comment pourrait-il se laisser partager? »

Marc Crépon : Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres HERRMANN EDITEURS page 16

Cette réflexion, il la prolonge dans un autre livre : Le consentement meurtrier. Il s’en explique ainsi :

Dans Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres, j’arrivais à la conclusion qu’il faudrait penser conjointement l’appartenance au monde comme monde commun et le partage de la mortalité. Mortalité et vulnérabilité sont ce que nous avons le plus en commun, qui dépasse toutes les distinctions de culture, de religion, de langues, etc., bien que cette vulnérabilité soit très inégalement répartie dans le monde. Et c’est parce qu’il n’y a rien que nous ayons davantage en partage avec tout homme, toute femme quelques soient les différences de cultures que ce sentiment de la vulnérabilité et de la mortalité que j’en suis venu à poser le principe éthique de la responsabilité du soin de l’attention et du secours qu’elles exigent de partout et pour tous.

Entretien avec Marc Crépon Autour du Consentement meurtrier – actu philosophia

Nous sommes là dans une cosmopolitique.

Le texte de Freud existe en ligne dans une traduction du Dr. S. Jankélévitch en 1920, revue par l’auteur publié dans l’ouvrage Essais de Psychanalyse Payot. Collection : Petite bibliothèque Payot

J’ai opté ici pour la nouvelle traduction chez le même éditeur où déception devient désillusion.Traducteurs : Pierre Cotet, André Bourguignon et Alice Cherki.

1 Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres HERRMANN EDITEURS

Pause

Je reviens de l’atelier de réparation de la coiffe des rotateurs – plutôt joli comme expression pour de l’anatomie.

A cette occasion, j’ai constaté mon manque de veine.

Mes veines, roulantes, se dérobent à la pointe des aiguilles, refusent de se faire piquer, au grand désespoir des infirmières.

Après cela, cinq à six semaines d’immobilisation coude au corps du bras gauche. Cicatrisation. Rééducation. La conséquence en est pour le SauteRhin sinon une interruption peut-être complète du moins un fort ralentissement de l’activité.

Nous nous retrouverons à la rentrée de septembre.

D’ici là, un autre centenaire…

Le 2 août 1914, Kafka écrit dans son journal :

« L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine. »

Quelques jours plus tard, il se met à écrire son roman Le Procès.

Vous pouvez suivre en feuilleton ce processus d’écriture sur Œuvres ouvertes de Laurent Margantin qui écrit :

« Je me propose donc de relire Le Procès dans l’édition critique la plus récente (et également à partir d’une édition des fac-similés des liasses) en plongeant ces fragments dans le processus d’écriture général qui est celui de Kafka (c’est aussi cela, der Prozess), chantier qui se déploiera au fil des mois, pourquoi pas jusqu’en janvier 2015… »

Je vous (nous) souhaite un bel été. J’espère juste qu’il ne sera pas trop chaud.

Heiner Müller à Verdun (1994)

(Le chœur:)

Vous vous souvenez :

dans la deuxième décennie de ce siècle

il y eut une guerre de tous les peuples

où tous les peuples se terrèrent.

coulant

d’une mer à l’autre

leurs navires insubmersibles

logés quatre années durant sous le sol

dans des trous de ciment,

soumis au déluge de tonnes de bronze,

mangeant de l’herbe et la chair de leurs chevaux.

Volant à travers le ciel les uns contre les autres

à bord d’engins de tôle nouvellement inventés,

roulant aussi dans des carrioles d’acier

les uns contre les autres. Cette guerre dura quatre ans et

de notre vivant même

fut reconnue comme un crime.

Elle vomit une engeance

pleine de lèpre

qui dura peu et dans son naufrage

emporta le vieux monde.

Brecht Fatzer fragment, montage de Heiner Müller

Traduction François Rey

Le plus important texte inachevé de Brecht, Fatzer, porte sur la Première guerre mondiale. Heiner Müller en a opéré un choix et construit un montage à partir de centaines de feuillets épars. Müller considérait ce texte comme un texte du siècle.

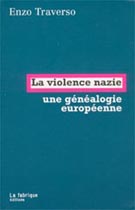

Heiner Müller ( à droite) avec Mark Lammert au centre et Hans Joachim Schlieker devant l’Ossuaire de Douaumont.

Le 29 septembre 1995, au lendemain de l’essai scénographique pour la mise en scène de Germania 3 dont il venait d’ »achever » l’écriture à Los Angeles, et qui était prévue pour le début de 1996, au Berliner Ensemble dont il assumait la direction, Heiner Müller se met en route pour Verdun. Il est accompagné des scénographes et décorateurs Hans Joachim Schlieker et Mark Lammert, peintre et graphiste. Il y était venu à l’invitation de Michel Simonot qui avait intégré quelques uns de ses textes dans un projet de spectacle et Laurent Brunner. Il voulait avant tout voir ces lieux. Il était question de l’éventualité de présenter l’année suivante, celle de commémoration du 80 ème anniversaire de la Bataille de Verdun, en 1996, une scène de Germania 3 Les spectres du Mort-Homme, sa dernière pièce. Mais ce n’était peut-être qu’un prétexte. Malgré son état de santé dont il savait l’issue fatale, il multipliait les projets à long terme.

Goethe aussi avait été à Verdun

Pratiquement à 200 ans d’écart, en 1792, Müller avait eu un illustre prédécesseur : Goethe

« En sortant de table, nous montâmes la colline qui cachait à nos tentes la vue de Verdun, et, comme ville, nous la trouvâmes très agréablement située. Elle est entourée de prairies et de jardins, dans une plaine riante que traverse la Meuse, divisée en plusieurs bras, entre des collines rapprochées et lointaines ; mais, comme place forte, elle est exposée de tous côtés au bombardement. L’après-midi se passa à dresser les batteries, la ville ayant refusé de se rendre. (…)

Le bombardement commença à minuit, soit de la batterie établie sur notre rive droite soit de celle de la gauche, qui, étant plus proche et lançant des fusée incendiaires, produisit les plus grands effets. Il fallait voir ces météores ignés, chevelus, passer doucement dans l’air, et, bientôt après, s’embraser un quartier de la ville. Nos lunettes, dirigées sur ce point, nous permirent encore d’observer en détail ce désastre ; nous pouvions distinguer les hommes qui, montés sur les murs, faisaient les plus grands efforts pour arrêter l’incendie ; nous pouvions observer et distinguer les chevrons dégarnis et croulants. Tout cela se passait au milieu d’un groupe de personnes connues et inconnues, et provoquait des réflexions étranges, souvent contradictoires, et l’expression des sentiments les plus divers. J’étais entré dans une batterie en pleine activité, mais les détonations effroyables des obusiers faisaient souffrir mes oreilles pacifiques, et je dus bientôt m’éloigner. Je rencontrai le prince de Reuss XIII, qui m’avait toujours témoigné de la bienveillance. Nous nous promenâmes derrière les murs de vignes, qui nous protégeaient contre les boulets que les assiégés nous envoyaient assez diligemment. Après diverses considérations politiques, qui nous égarèrent dans un labyrinthe de soucis et d’espérances, le prince me demanda de quoi je m’occupais alors, et il fut très surpris de ce qu’au lieu de lui parler de romans et de tragédies, animé par le phénomène de réfraction qui m’avait frappé ce jour-là, je commençai à l’entretenir avec une grande vivacité de la théorie des couleurs ».

Goethe La campagne de France 30 août 1792

Traduction Jacques Porchat

Hachette 1889 (accessible en ligne par la Bibliothèque nationale)

Goethe ou l’art de détourner les yeux du spectacle de la guerre. Il avait le matin même observé un phénomène de réfraction et était resté tout occupé par sa théorie des couleurs. Goethe avait été entraîné par le duc de Weimar à suivre l’armée du roi de Prusse commandée par le duc de Brunswick. La citation permet de situer Verdun dans la longue durée du contexte franco-allemand.

Verdun un mythe franco-allemand

« Rappelons très synthétiquement comment, par le traité de Verdun en 843, la ville passa à la Lotharingie, puis, avec toute la Lorraine, à l’Empire germanique en 879 ; et comment, proclamée ville impériale au XIIème siècle, elle fut occupée en 1552 par Henri II de France (mais ne devint française que près d’un siècle plus tard, en 1648, à la signature du Traité de Westphalie). Attaquée encore une fois par les Prussiens en septembre 1792, elle fut reprise par les Français un mois plus tard, pour retomber dans les mains des Prussiens un peu moins de cent ans après, en 1870. En somme, considérée dans la perspective des guerres de conquête et de reconquête dont depuis des siècles cette ville avait été le théâtre, l’attaque allemande de 1916 constituait, aux yeux de la propagande nationaliste française, une énième insupportable tentative d’arracher à la France ce qu’elle n’avait cessé de reconquérir, et aux yeux de la propagande belliciste allemande, une opération.justifiée pour la même raison, mais dans une perspective inverse. À cause de son histoire, les événements qui allaient se dérouler en 1916 sur le sol de Verdun étaient en somme destinés à rouvrir des blessures pluriséculaires ».

Anna Maria Laserra : Le nom de Verdun entre réalité, mythe et fiction in Mémoire et Antimémoires au XXème siècle. La Première guerre mondiale. Premier volume. Colloque de Cerisy-la-Salle 2005. Archives et musée de la Littérature Bruxelles

Verdun fut aussi, rappelle Alexander Kluge, dans les années 782 à 804, une plaque tournante du commerce des esclaves.

« La bataille de Verdun ne fut donc pas seulement perçue comme une simple bataille, mais, ainsi que l’écrivit Paul Valéry longtemps après, cherchant des termes plus aptes à la définir: « elle fut bien plutôt une guerre tout entière insérée dans la grande guerre » et même «autre chose encore », «Verdun », précisa-t-il, enrichissait cette bataille de la touche mythique qui seule manquait encore à l’explication de la place qu’elle avait prise dans les esprits aussitôt après le bombardement, « ce fut aussi une manière de duel devant l’univers, une lutte singulière, et presque symbolique, en champ clos. Un combat, en somme, que le monde entier contemple »

Anna Maria Laserra ibidem

Heiner Müller à Verdun

Michel Simonot, auteur, metteur en scène :

« La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine et Laurent Brunner, directeur du Théâtre missionné de Verdun m’avaient demandé d’écrire et créer un spectacle à l’occasion du 80e anniversaire de la bataille de Verdun. D’une part, je savais, par Jean Jourdheuil, que Müller souhaitait venir à Verdun mais remettait sans cesse ce voyage. D’autre part il terminait Germania III, dont le sous-titre est « Les spectres du Mort-Homme ». Or, le Mort-Homme est la dénomination précise d’un lieu de bataille de Verdun. Müller voulait voir ce lieu par rapport à la pièce et sa mise en scène. En ce qui me concerne, me refusant à faire un spectacle de « commémoration », je voulais réaliser un travail théâtral sur la mémoire de la guerre, une mémoire critique, à partir et au delà de Verdun, vers Auschwitz, Hiroshima, le Cambodge, etc. Je voulais donc faire appel à plusieurs écritures, dont, bien entendu, un Allemand. Le seul Allemand possible était, à mes yeux, Heiner Müller.

Nous avons donc passé trois journées à visiter, dans la discrétion, tous les sites des champs de bataille. Je me souviens du choc qu’a vécu Müller en découvrant des monuments qui, aussitôt, ne purent pas ne pas lui évoquer une esthétique de l’architecture monumentale des pays socialistes ».

Michel Simonot Postface à Rouge Nocturne Verdun / Chronique des jours redoutables Les Cahiers de l’Egaré 1999

Quand Müller arrive à Verdun, sa mort avait commencé.

Brigitte Maria Mayer, femme de Heiner Müller :

« La mort commence en 1994 au cours d’un voyage en Italie. Une opération à la vie à la mort apporte une année de répit. Entre les hospitalisations à Munich (…) la famille passe plusieurs mois à Los Angeles.

Dans la Villa Aurora, lieu d’exil de Lion Feuchtwanger, est élaboré « Germania 3 Les spectres du Mort-Homme », un voyage dans le temps, que l’auteur mortellement malade transfère de l’intérieur à l’extérieur. De retour à Kreuzberg, notre étage de fabrique souffre du siège permanent de gens de théâtre et de medias. Heiner Müller accepte cela avec un mélange de gentillesse et de soif d’applaudissements. Il écrit, boit, met en scène sans pause contre ces ennuis et ce cancer en phase terminale »

Brigitte Maria Mayer / Heiner Müller Der Tod ist ein Irrtum ( La mort est une erreur)

Suhrkamp 2005

Deux mois après sa venue à Verdun, le 30 décembre 1995, Heiner Müller meurt. Il tenait à venir à Verdun. Il y a fait scandale. A l’origine du scandale, cet article :

Nadine Bobenrieth-Del, journaliste (L’Est républicain Verdun 2 octobre 1995)

A-t-il ressenti une émotion sur les champs de bataille où périrent 400 000 morts des deux camps ? « Non, la mise en scène des lieux tue l’émotion »

Au Mort-Homme qui l’a beaucoup marqué, il relève « le kitsch des monuments glorifiant les pays ». Ils sont selon lui autant de « mensonges qui cachent la réalité » de l’âpreté des combats. « On a le sentiment que les gens les ont élevé pour s’excuser d’avoir envoyé à la mort ces soldats et donner un sens à une guerre qui n’en avait pas »

« Ils sont un ersatz, et en ce sens, le kitsch est un symptôme de la mauvaise conscience. Ces monuments sont des expressions d’un art pour les morts, un art gigantesque mais c’est de la m…. Le grand art, l’art véritable, c’est l’art qui est fait pour les vivants »

Et Vauquois ? « Là on se rend bien compte de ce qu’ont pu endurer les hommes ». Les trous béants, les galeries dans la colline « donnent un idée du travail intellectuel incroyable fourni » dans le seul but de tuer et de détruire, de « toute la force déployée pour quelque chose qui n’avait pas de sens »

« Si au lieu de cela Français et Allemands avaient uni leurs énergies et leurs intelligences pour construire un village, il aurait été magnifique », indique Heiner Müller avant de confier : « je comprends maintenant pourquoi mon grand père qui avait combattu en Argonne durant la Première guerre s’est mis à boire lorsque la seconde a été déclarée. Il n’en avait jamais parlé »

Morts pour une illusion

Pense-t-il que le pacifisme est une naïveté ? « Oui, pourtant on se dit que ce fut absurde que de chaque côté ils n’aient pensé qu’à se battre, à s’enterrer, plutôt qu’à rentrer chez eux. Ils n’avaient pas de raison personnelle pour le faire. A Fleury (visité peu avant) ils sont tombés pour la France ou pour l’Allemagne. En fait pour une illusion. Celle de l’unité nationale. Or il n’y avait pas une seule France, pas une seule Allemagne. Il y en avait deux, celle des riches et des pauvres, des puissants et des autres…La seconde s’est donnée pour la première …

En parallèle, il se souvient de cette émission captée à la radio par son « père qui bien que ce soit interdit écoutait Londres ou radio Moscou ». On y racontait l’histoire d’un poète allemand sur le front russe qui assistait à son enterrement. Il entendit que l’on disait de lui qu’il était mort pour la patrie, pour l’Allemagne… Et lui simplement : « Je reviens de Stalingrad ». Comment pense-t-il que l’on peut encore parler de 14-18 ? « Comme nous maintenant »

Si la démarche de création aboutit pour le 80ème anniversaire, nul doute qu’elle sera à mille lieu de commémorations magnifiantes et des traditionnelles cérémonies officielles : Heiner Müller, lui, ne crée pas pour les morts. Il crée pour les vivants et il proposera sans nul doute une lecture critique qui donnera du sens au présent et servira le futur…

A bientôt donc Monsieur Müller…

Ce ne sera pas à bientôt mais adieu

Nous sommes à la veille du 80ème anniversaire de la bataille de Verdun (1916). Le premier à réagir à l’article est le Colonel Rodier qui se livre à un chantage : c’est lui ou moi. Comme si lui seul pouvait parler au nom des morts.

Le Colonel L. Rodier, Président de l’Association nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun et de la Sauvegarde des Hauts Lieux

Monsieur le Sous-préfet

La lecture de l’article de l’E.R. [Est Républicain] du 2 octobre en rubrique Meuse actualités résumant la pensée de Heiner Müller venu à Verdun faire provision d’images m’inspire les réflexions suivantes quant à la préparation du 80ème anniversaire de la bataille de Verdun l’an prochain.

En effet, si les monuments commémoratifs érigés sur le champ de bataille devant Verdun et dans toutes les communes de France c’est de la m…, je me demande pourquoi nous préparons ces manifestations particulièrement devant l’ossuaire et sur cet immense cimetière de part et d’autre de la Meuse où reposent les restes des 150.000 disparus français et allemands de cette bataille de 10 mois.

A ceci s’ajoute le rejet systématique par le personnage du souvenir et du bien fondé des associations d’anciens combattants, du Souvenir français et du VDK [Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge], son homologue d’outre Rhin.

En conséquence, si Heiner Müller « une insolente fraîcheur de l’Histoire », légende de sa photo [La légende est en fait : « une insolente fraîcheur de lecture de l’Histoire »] est retenu pour écrire un texte ou animer une manifestation, je me retire de ce comité au titre de citoyen, fils, neveu et gendre de combattants de Verdun, d’ancien combattant contre le nazisme symbole du mépris sans borne de l’ »homme » vivant ou mort, de la direction du mémoriel de 1971 à 1995, d’administrateur fondateur puis Président de l’Association nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun et de la Sauvegarde des Hauts Lieux et en mémoire de mes camarades de combat »

Aussitôt accordé. Le maire de Verdun accède à la demande.

Arsène Lux, officier parachutiste, député de la Meuse, Maire de Verdun à Laurent Brunner, directeur de l’association » Le Quai »

« L’Est Républicain du 02 octobre dernier a relaté les prises de position de Monsieur Heiner MULLER, dramaturge allemand, commentant sa visite sur les Champs de Bataille.

Cette prise de position apparaît tout à fait inacceptable et à travers ces déclarations scandaleuses, Monsieur Heiner MULLER s’ est totalement discrédité au regard des verdunois et en particulier au sein du monde des Anciens Combattants. Il est dès lors totalement exclu qu’ il puisse participer à la commémoration du 80ème anniversaire de la Victoire de Verdun.

Je vous saurais gré par conséquent de prendre toutes dispositions utiles pour mettre fin immédiatement, sous quelle que forme que ce soit, à la collaboration de Monsieur Heiner MULLER, aux manifestations du 80ème anniversaire comme à toute manifestation ultérieure impliquant la Ville de Verdun ».

« Sous quelque forme que ce soit ». Y compris donc par la présence d’un texte de Müller dans le spectacle préparé par Michel Simonot qui avait choisi Medeaspiel et Fragment pour Luigi Nono.

Michel Simonot :

« Du coup, pour moi, c’est tout mon spectacle qui se trouvait interdit. En outre, le maire en profita pour annoncer la fermeture du théâtre de sa ville et, donc, le licenciement de son directeur, Laurent Brunner. Il annonça aussi la fermeture de l’école de musique et, peu après, appliqua la censure à la bibliothèque municipale. (…) Müller es rentré en Allemagne. Malade et aussitôt hospitalisé, il est, à ma connaissance, resté silencieux là-dessus jusqu’à sa mort.

Après sa disparition, certains, y compris au Ministère de la culture m’ont suggéré de supprimer les textes de Müller du spectacle afin de la maintenir dans le cadre des commémorations officielles . Nous avons choisi, bien entendu de réaliser le spectacle dans son intégrité, avec les textes de Müller. Nous nous sommes exilés hors de Verdun, à 8 kilomètres. Nos subventions ont alors été amputées . Nous l’avons cependant créé et joué deux semaines à Dugny-sur-Meuse, dans un fort privé. Le dernier jour du spectacle, le théâtre de Verdun , Le Quai, rendait les clés. »

Michel Simonot Postface à Rouge Nocturne Verdun / Chronique des jours redoutables Les Cahiers de l’Egaré 1999

Jacques Chirac venait de remporter les élections présidentielles. Le Pen avait déjà dépassé le Parti communiste et faisait un score de 15 %. A cette époque, l’arrogance de la droite provinciale en matière culturelle n’est pas spécifique à Verdun. L’affaire Heiner Müller dépasse ce cadre là. Je me suis rappelé en écrivant ces lignes d’un article du Figaro dans lequel on pouvait lire « A peine nous sommes nous débarrassés de Brecht qu’ils nous ramènent Heiner Müller ». Cette droite provinciale a des préférences littéraires et culturelles très éloignées de Heiner Müller , j’essayerai de le montrer un peu plus loin.

Ces questions abordées sous cet angle permettent de comprendre l’absence de volonté de dialogue, – l’interdiction sera maintenue même après le décès de Müller – et de dépasser celles des conditions dans lesquelles les propos de Müller ont été tenus et obtenus. Au bistrot dans une conversation entre amis, en anglais en présence d’une journaliste qui ne parlait pas anglais, qui n’a pas affiché ses intentions mais dont la présence insistante sur une demi journée ne devait pas laisser de doute. Mark Lammert qui était présent se souvient d’une conversation plaisante, l’atmosphère était blagueuse. Michel Simonot en garde le sentiment d’une parole dérobée.

Michel Simonot dit que Müller est resté silencieux là-dessus. Il y a eu une tentative de sa femme d’atténuer quelque peu les propos et Mark Lammert me dit qu’il existe dans les archives de Heiner Müller une esquisse de réponse à un article de l’hebdomadaire die Zeit qui traite le sujet. Je n’ai pas eu l’occasion d’aller la consulter à Berlin. J’y songerais à l’occasion.

Je souhaiterais maintenant partir sur les traces de Heiner Müller à Verdun. J’ai fait une visite des lieux au mois d’avril 2014. Une visite éprouvante au terme de laquelle on se dit que Müller n’a pas exagéré. Même que l’on aurait pu être plus sévère encore. Je n’avais jamais été à Verdun. Habitué depuis mon enfance aux champs de bataille de ma région, j’ai trouvé là un espace aseptisé. Nos grands pères, ceux de Müller et les miens étaient dans la même armée. Ils auraient même pu être ensemble à Verdun. PC Ettighofer qui écrivit Spectres au Mort Homme était alsacien et y était.

Et Créon de répondre, le dur :

« Si ta nature est d’aimer, va chez les morts et aime-les ».

C’est ce qu’on a fait ici

Montherland Chant funèbre pour les morts de Verdun

Les Créons envoient les Antigones aimer les morts à l’issue de cette guerre où les morts submergent les vivants. La guerre industrielle se caractérise en effet par une surprodution de cadavres. Lisons encore ce qu’en écrit Montherland qui fut Secrétaire de l’Oeuvre de l’Ossuaire

« Chacun sentait le besoin que se dressât un reposoir à mi-côte de Douaumont, comme s’il était impossible d’arriver au faîte sans être tombé à genoux. Il fallait aussi donner une sépulture aux ossements non identifiables de Verdun, qu’on rencontrait jusqu’à un mètre cinquante de profondeur. Quelqu’un pouvait dire cette parole saisissante et qui demeure vraie : « Si tous les hommes qui sont morts ici se levaient, ils n’auraient pas la place de tenir, parce qu’ils sont tombés par couches successives.»

Montherland Chant funèbre pour les morts de Verdun

La levée en masse des morts, n’avait-elle pas de quoi leur faire peur ?

L’ héroïsation du sacrifice dans le discours commémoratif visait à accorder un très haut prix à la mort alors même que la vie n’en avait pas.

La symbolique de l’épée

Les guides touristiques nous apprennent que ce monument représente une épée enfoncée jusqu’à la garde dans le sol. Comme symbole antimilitariste, laïque, civil, ça se pose là. Rappelons que la commission qui fit le choix de la forme du monument était présidée par Pétain auquel on n’échappe pas en visitant Verdun et pour cause, il en est le vainqueur militaire et politique. L’Ossuaire a été voulu comme une sorte d’Arc de triomphe. Il fallait quelque chose de « sobre, viril, guerrier » (Montherland).

Cette symbolique de l’épée se retrouve non seulement sur le portail de l’Ossuaire dont je n’ai malheureusement pas la photographie mais également sur d’autres monuments.

Par exemple :

Les visiteurs sortent de là, j’en ai été témoin, totalement stupéfaits, décontenancés. Le monument le plus absurde qu’il m’a été donné de voir. Et qui repose sur un mensonge avéré. « La légende de la tranchée des baïonnettes est un pieu mensonge mais un mensonge ». « Pieu mensonge « écrit Antoine Prost qui essaye par ailleurs de nous convaincre que les monuments aux morts sont civils et laïques ! (Antoine Prost : Verdun in Lieux de mémoire 2 sous la direction de Pierre Nora)

Enfin dominant Verdun, le Monument à la victoire et aux soldats de Verdun

Référence au Saint Empire Germanique auquel a appartenu la Lorraine ?

La rhétorique de l’épée fichée dans le sol n’a pas échappé à Jean-Christophe Bailly cherchant à définir le sentiment de malaise que l’on ressent en visitant ces lieux.

« Discrétion, ou beauté, ou dignité, ou pudeur – ce ne sont certes pas là les mots qui pourraient convenir s’il fallait caractériser Douaumont. Dès lors qu’on rôde autour de Verdun, l’ossuaire a pourtant quelque chose d’inévitable, on s’en voudrait de ne l’avoir pas vu. Douaumont c’est d’abord une ouverture, une étendue, une immense esplanade en surplomb – et peut- être ne serait-ce qu’un cimetière militaire parmi tant d’autres, un peu plus grand et plus solennel, avec ses pelouses rases et ses ifs bien taillés si ne s’élevait pas là cet effrayant monument inauguré en 1927 dont la forme si particulière, je me suis rendu compte que peu de gens le savaient, provient de l’idée directrice qui était de lui faire figurer une épée enfoncée jusqu’à la garde dans le sol de France: je n’ai pas été chercher la biographie des architectes de l’ossuaire (ils s’appelaient Léon Azéma, Max Edrei et Jacques Hardy) mais il se trouve en tout cas que l’idée séduisit, que la chose fut construite et qu’il y a donc cela, une poignée d’épée qui est une tour de 46 mètres de haut et une garde qui est un cénotaphe de 137 mètres de long où 46 tombeaux valent allégoriquement pour les corps de 130 000 soldats inconnus. Or cette idée, il faut le dire, relève d’une esthétique intégralement fasciste et c’est cela, d’abord, dont on éprouve le poids, sans trop savoir identifier au début le malaise que l’on ressent en pénétrant dans ce qui fonctionne avant tout comme un champ d’ondes mortifères. Et « fasciste », je tiens à le souligner, n’est pas ici un mot lâché à la légère, comme c’est parfois le cas lorsqu’il sert d’insulte – non, il y a dans la rhétorique médiévale de l’épée et dans la référence au sol une authentique préfiguration du national-esthétisme à la française, style que Vichy, faute de moyens, n’aura pas l’occasion de faire fructifier, mais dont il serait passionnant de relever les traces ou les signes avant- coureurs; un périple qui pourrait commencer, à deux pas de Douaumont, par la ville de Verdun elle-même où la Victoire est figurée par un terrible chevalier géant qui fend littéralement en deux la rive droite de la Meuse. »

Jean Christophe Bailly Le dépaysement Voyages en France Le Point Seuil 2011page 154. Le chapitre 14 All gone into the world oflight est consacrée à Verdun

Nulle part dans cet espace recouvert d’herbe et de forêts – les champs de bataille avaient été déclarés non cultivables et confiées à l’Office national des forêts – on ne ressent d’émotion, nulle part on n’éprouve le sentiment que des hommes ont vécu ici l’enfer. Un réseau de monuments aux morts pour l’essentiel dédiés à des régiments, la mémoire n’est pas civile mais militaire. On y tire encore.

Le Mort Homme

« Le monument de la crête du Mort-Homme, près de Verdun, fait exception [à la représentation du soldat rarement seul]. Le nom de ce lieu-dit, totalement déchiqueté par les attaques, appelait un jeu de mots en ronde-bosse. Le sculpteur [Jacques Froment-Meurice] renoue avec la tradition médiévale et moderne de la représentation de la mort. Un très grand squelette, enveloppé d’un linceul, qui n’est autre que le drapeau, se dresse sur un sol rocailleux. Le drapeau a remplacé la faux ou le sablier, instruments traditionnels de la mort. La sculpture est en pierre très blanche. L’artiste a recherché le contraste entre l’aspect lisse du squelette et le sol d’où émergent des morceaux de casques, des grenades. Une inscription, pleine de fierté: ce «ils n’ont pas passé ». Mais à quel prix. Le squelette triomphant n’en est pas moins squelette. La mort seule pouvait ici représenter la victoire, victoire qui n’était pas sur la mort.

Annette Becker : Les monuments aux morts / Mémoire de la Grande Guerre

Editions Errance pages 41- 42

Le chauffeur de taxi ( il n’y a pas de transport public pour venir jusqu’ici) m’a dit quelque chose d’essentiel à cet endroit avec des mots simples et forts :

Le chauffeur de taxi ( il n’y a pas de transport public pour venir jusqu’ici) m’a dit quelque chose d’essentiel à cet endroit avec des mots simples et forts :

« Quand ça brille de trop, c’est pas ça » !

Mark Lammert

« J’étais assis avec Müller au Mort-Homme près de Verdun, en 1995, en automne, il parlait de ses deux grands-pères, s’identifiait comme avant-poste et se voyait tête de pont ; pendant un moment il était sa propre ombre. Il savait que la phrase « j’ai peur de ma propre ombre » qu’il attribuait constamment à Staline était de Dashiell Hammett »

Mark Lammert : HEROISCHE STÖRUNG

Heiner Müller und Corneliu Baba – Kunst als Gegengift des Schreckens in Lettre international n°99 2012

Spectres du Mort Homme

Le dernière pièce de Heiner Müller Germania 3 porte en sous-titre Les spectres du Mort-Homme. Titre mystérieux à la Godard ? Ce dernier dit qu’ « un titre précédant toute idée de film, c’est un peu comme un la en musique » Peut-être en effet une façon de donner le la. Sans entrer dans les détails de la succession des Germania, il y a Germania Mort à Berlin, un Germania 2 qui est juste le titre d’un spectacle fait d’un montage de textes, Germania 3 couvre une géographie plus large que les précédents, Les spectres du Mort Homme le signale et donne à la pièce une profondeur historique et géographique : cela va de Verdun à Stalingrad et retour.

Spectres au Mort Homme est le titre d’un roman de Paul Coelestin Ettighoffer. Simple captation et détournement ? Heiner Müller savait faire cela. Tout en sachant par Kristin Schulz qui en a la garde que Gespenster am Toten Mann ne figure pas dans sa bibliothèque ce que ne veut pas dire qu’il ne connaissait pas le roman, j’ai essayé de fouiller un peu cette piste qui m’a conduit à une étrange découverte.

PC Ettighoffer né le 14.4.1896 à Colmar en Alsace est issu d’une vieille famille paysanne alsacienne. Il fait partie de quelque 8000 volontaires alsaciens qui sont sont engagés dans l’armée impériale allemande en 1914. Il avait 18 ans. Après avoir combattu en Champagne, il fut comme la plupart des alsaciens, en raison des nombreuses désertions, en 1916 déplacé sur le front de l’Est. Début 1917, il se retrouve à Verdun, comme chef de section où se déroula cette « guerre dans la guerre » (Paul Valéry) de plusieurs mois. En été 1918, il fut fait prisonnier et libéré en 1920. Spectres au Mort-Homme constitue la première partie d’une trilogie autobiographique.

C’est à Erich Maria Remarque, que Ettighifer doit un tournant dans sa carrière. Le succès de A l’ouest rien de nouveau fut tel (1929) qu’il fit réagir la droite nationaliste allemande qui lui opposa Gespenster am Toten Mann qui est donc un livre anti Remarque. La simplicité de la structure du roman autobiographique écrit par un survivant permettait en outre la production en série pour le plus grand bonheur des éditions Bertelsmann qui se lança dans l’édition de livres de guerre à partir de 1934. La date ne doit rien au hasard. Le succès vint avec « l’instrumentalisation du souvenir de la guerre par le nouveau régime ». Hitler était arrivé au pouvoir en 1933. Ettighoffer fut même salarié directement par Bertelsmann et devint fabricant de bestseller. Guerre de masse, production littéraire de masse. « Avec la préparation du système national socialiste à une nouvelle guerre, les livres d’Ettighoffer se sont « radicalisés en militance, racisme, pensée colonialiste et soumission à l’autorité ». Capitaine dans la Wehrmacht, il sera fait prisonnier par les anglais en 1945.

Le lexique des écrivains nazis parle pour les écrits d’Ettighofer de littérature de colportage caractérisé par une agressivité chauvine et cite :

« Ils ne sont pas morts, les hommes des cent batailles, ils revivent dans l’armée allemande de 1938. Une grande et forte Wehrmacht a connu une renaissance par le sang qui a bu la terre de France »

Ses livres ont été mis à l’index par les autorités soviétique puis en RDA. Il y est qualifié d’écrivain nazi.

En 1980, la municipalité social-démocrate d’Euskirchen avait refusé de donner à une rue le nom de PC Ettighoffer comme le réclamait les chrétiens démocrates. Et ne voilà-t-il pas – intéressante découverte – qu’apparaît dans cette affaire le Comité national du Souvenir de Verdun venu soutenir Ettighoffer qualifié d’ « apôtre » de la réconciliation franco-allemande ! Les livres d’Ettighofer qui avait été invité à Verdun en 1975 en présence de Maurice Genevoix sont vendus au Mémorial de Verdun.

Si l’on comprend bien donc ceux qui ont invité Ettighofer à Verdun et soutenu à Euskirchen sont les mêmes que ceux qui en ont débarqué Heiner Müller. Voilà qui donne une épaisseur à l’affaire Müller qui va au-delà d’un mot peut-être malheureux.

Le roman Spectres au Mort Homme contient un chapitre lui-même intitulé Spectres au Mort Homme. J’en ai traduit l’extrait suivant

A cet instant, le « charron », l’adjudant (Officierstellvertreter) Segmüller devint fou —

Il rampe vers nous tremblant de tout son corps. Ses mains flottent. Ses yeux sont fixes et grands ouverts. De la bave couvrait ses lèvres et coulait sur sa barbe naissante.

« Les gars vous les avez vu ? »

Il nous tire, nous secoue et gémit :

« Je vous demande si vous les avez vu ? »

« Nous n’avons rien vu, nous ne savons rien »

Le fou se rapproche de nous et raconte :

« Cela fait un an que vous en êtes et vous devriez savoir que les âmes des soldats flottent dans l’air encore longtemps après la bataille et se combattent comme ce fut le cas autrefois dans les champs catalauniques. Vous l’avez sûrement appris à l’école. Et je viens de voir ceux qui sont tombés ici. Ils se sont combattus avec des grenades, des fusils et des bêches , là-bas, dans l’air au-dessus du Mort-Homme. J’y étais aussi, moi — Maintenant je sais que ma fin est arrivée, je dois mourir camarades. Il y aura une hécatombe de morts dans notre régiment, parmi les combattants j’ai vu des gens connus — tu y étais Liesenseld – Tu ne vois pas que le signe de la mort est déjà sur ton front – Et Huba en était, et Quint , et Kenzierski et Kienz, et beaucoup, beaucoup de personnes connues. La section presque au complet y était dans cette bataille des âmes, dans le combat des non-enterrés – oui, il y aura une hécatombe ; là, là — vous ne voyez pas , les voilà à nouveau. Maintenant ce sont les français — Qui nous tombent dessus — Alerte – Alêrte ! Spectres ! Spêctres au Mort Homme ! Alerte ! Alêrte !

La bataille longtemps attendue s’engage.

Au Mort-Homme, les spectres annoncent à ceux qui partent au combat qu’ils vont mourir. Ce sont aussi pour Ettighoffer ceux qui ayant connu la terre de Verdun forgeront la Wehrmacht. Heiner Müller me semble-t-il s’empare de cette question-là. Et ce n’est sûrement pas pour pour s’y complaire mais pour la retourner contre les idéologies mortifaires.

Cette façon de se voir déjà mort avant de l’être m’a rappelé les esprits surgis de l’avenir du Fatzer de Brecht. Müller en parlait avec Alexandre Kluge

Les esprits surgissent de l’avenir

Müller : Il y a dans Fatzer un texte formidable, Fatzer dit à un moment : « tels qu’autrefois des esprits surgissaient du passé, ils surgissent tout autant à présent de l’avenir ».

Kluge : les esprits viennent de l’avenir ?

Müller : Oui, les esprits sortis de l’avenir. Une idée formidable. Et les esprits du futur pénètrent effectivement à nouveau à Verdun et produisent en 1939 Auschwitz. Un autre aspect est naturellement que le plan Schlieffen reposait sur un mouvement ininterrompu. Moltke a apporté une correction à ce plan. Pour Schlieffen, il était clair que le milieu du front devait rester mobile y compris en laissant les Français entrer en Allemagne pour conserver le mouvement. Molkte par patriotisme a figé le milieu et provoqué la guerre de position et donné du poids à la supériorité matérielle de l’adversaire

Kluge : et déclenché les armes mécaniques de l’adversaire. On a d’abord éliminé les chevaux puis les hommes jusqu’à ce que à la fin il ne reste plus que les machines (…)

Müller : Dans ce texte de Fatzer tout est décrit de ce qui se passe maintenant, de ce qui s’est passé dans la seconde guerre mondiale. (…) Dans le materiau « Fatzer » il y a au début – bon ce n’est pas daté chez Brecht, mais …une scène dans la Première guerre mondiale. Elle décrit l’expérience de la bataille de matériel , c’est une réaction de désespoir devant la bataille de matériel et Koch (….) crie dans la bataille, partout est l’ennemi ; on tire de partout etc puis vient cette fin énorme où il dit « Où fuir ? Partout l’homme est là ! » Alors Büsching dit : « L’homme est l’ennemi et doit disparaître »

Kluge : Qu’entends-tu par bataille de matériel

Müller : Ecoute…Verdun, ou ce que tu veux, la Somme, simplement cette expérience d’être cloué au sol ou dans la tranchée, d’être livré à la machine

Kluge : Les hommes sont rivés par ordre, et la bataille de matériel c’est au fond du travail mort contre du travail mort.

Müller : Oui, oui, c’est la raison de cette conclusion, l’homme est l’ennemi et doit disparaître. L’homme qui s’est à ce point matérialisé dans cette machine. C’est un aspect énorme de ce texte et tu as là aussi ce dont tu parlais tout à l’heure dans le fond l’esquisse d’Auschwitz dans la bataille de matériel »

Alexander Kluge/Heiner Müller :« Ich bin ein Landvermesser » Gespräche mit Heiner Müller. Anti Oper, Materialschlachten von 1914, Flug ûber Sibirien (Robtbuchverlag1996 )

Dans Germania 3 une phrase fournit un élément d’une trame souterraine. Le personnage de Hitler dit à un moment : « je retourne vers les morts qui m’ont fait ». Ce sont peut-être ceux de Verdun car, dit A. Kluge dans son éloge funèbre pour Heiner Müller, parmi les choses importantes que l’on peut apprendre de Verdun, c’est que probablement quelque chose d’Hitler s’est blindé là, chez les morts et les non-morts de Verdun et le recouvrir de marbre dans un style comme on peut le voir aussi à Bucarest – celle de Ceaușescu – est faux et revient à inscrire le mensonge dans la pierre.

Pour conclure (provisoirement) deux textes :

« Maintenant, sur une immense terrasse d’Elsinore, qui va de Bâle à Cologne, qui touche aux sables de Nieuport, aux marais de la Somme, aux craies de Champagne, aux granits d’Alsace – l’Hamlet européen regarde des millions de spectres » Paul Valéry La crise de l’esprit.

Et un des tout derniers poèmes de Heiner Müller

DRAMA

die toten warten auf der gegenschraege

manchmal halten sie eine hand ins licht

als lebten sie eh sie sich ganz zurueckziehn

in ihr gewohntes dunkel das uns blendet

DRAME

les morts attendent sur le plan incliné opposé

parfois ils tiennent une main dans la lumière

comme s’ils vivaient jusqu’à ce qu’ils se retirent complètement

dans leur obscurité habituelle qui nous aveugle.

Remerciements à Jean Jourdheuil, Mark Lammert, Kristin Schulz, Michel Simonot.

Germania 3 / Les spectres du Mort-Homme

Traduit de l’allemand par J.-Louis Besson et J. Jourdheuil

L’Arche

Publié dans Histoire, Littérature, Théâtre

Marqué avec Alexander Kluge, Bataille de matériel, Brecht, Fatzer, Germania 3, Goethe à Verdun, Heiner Müller, Heiner Müller à Verdun, Jean-Christophe Bailly, L'ossuaire de Douaumont, Le Mort-Homme, Les spectres du Mort-Homme, PC Ettighoffer, Verdun

2 commentaires

A mes grands-pères, soldats du « kézère »

Suis-je bête !

L’autre jour, comme cela m’arrive régulièrement, je faisais mon petit tour en ville comme on dit quand on habite sur les bords. Je passe toujours dans ces cas-là par une librairie et à la bibliothèque qu’il y ait ou non besoin d’un livre, histoire de voir ce qui s’y affiche. A la librairie, l’espace des livres 14-18 avait disparu : « ça devenait lassant ». Et puis, il y a le foot, puis le Tour de France…

A la bibliothèque, je tombe sur un livre exposé d’Annette Becker, Les cicatrices rouges /14-18 / France et Belgique occupées paru en 2010 chez Fayard. Je le prends. La quatrième de couverture évoque « ces millions de gens [qui] ont vécu à l’heure allemande en 1914-1918 ».

Je le feuillette.

Suis-je bête !

Je m’étais dit qu’il y aurait peut-être un chapitre sur l’Alsace. Mais l’Alsace à cette époque ne faisait pas partie de l’histoire de France, n’était donc pas occupée.

Quoique ! Est-ce si clair ?

Continuant de feuilleter, je tombe sur la page 300. Apparemment, je n’étais pas le seul à m’y être arrêté.

Le lecteur correcteur a raison. En 1914, l’Alsace était annexée à l’Allemagne. Les Alsaciens et les Lorrains sont juridiquement allemands en vertu du Traité de Francfort de 1871, traité reconnu par toutes les puissances. Quarante années d’

Le lecteur correcteur a raison. En 1914, l’Alsace était annexée à l’Allemagne. Les Alsaciens et les Lorrains sont juridiquement allemands en vertu du Traité de Francfort de 1871, traité reconnu par toutes les puissances. Quarante années d’occupation annexion, écrit encore A. Becker se sont muées en « accommodement plus tacite que forcé ».

Nous voici introduits dans la complexité du sujet qui fait même trébucher des professionnels de la profession.

Non loin de Mulhouse, à Zillisheim :

Canon 14-18.

Oui mais…un canon allemand

qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là. Il n’en reste que l’emplacement.

La fosse bétonnée pour un canon de marine allemand de 380mm en place de septembre 1915 à octobre 1916. Il tirait entre autre sur Belfort.

La fosse bétonnée pour un canon de marine allemand de 380mm en place de septembre 1915 à octobre 1916. Il tirait entre autre sur Belfort.

Il y a des périodes où l’Alsace ne fait pas partie de l’histoire de France. L’acceptation de cette discontinuité par les historiens m’a toujours étonnée. Je n’ai jamais compris ce qui justifiait qu’ils mettaient ces périodes entre parenthèses. Qu’en sera-t-il lors de la commémoration du Centenaire du déclenchement de la guerre ?

Comment évoquera-t-on l’histoire de mes grands-pères ? François Hollande fera-t-il l’impasse sur la question ? Laissera-t-il le président allemand s’en occuper ?

Mes grands-pères. Pourquoi parler de mes grands pères ? Parce que cent ans après il est peut-être enfin temps.

Mes grands-pères avaient été soldats du Kaiser. Kaiser avec un a et un i et non, comme je l’entends encore souvent prononcé, la bouche pointue, « kézère ». Mais je ne sais que très peu de choses de cette partie de leur vie. J’ai souvent fréquenté l’un des deux, tous les jeudis du temps où les mercredis étaient des jeudis, l’autre beaucoup moins, le temps a manqué. Ils sont restés bien muets après-guerre, surtout après l’autre-guerre qui a vu leurs fils partir à leur tour pour la seconde partie.

Comment en parler quand on ne dispose d’aucun de ces objets par lesquels les romanciers commencent leurs récits ? Pas de pipe, pas de blague à tabac, pas de lettre, pas de carte postale, pas de carnet, pas d’objet bricolé à partir d’un débris de munition, rien, même plus de grenier où tout cela aurait-été oublié. Rien. Un seul témoignage : lors d’un colloque de l’Institut d’histoire sociale, mon père avait raconté que mon grand père paternel qui était chaudronnier s’était retrouvé sur le front de Russie et parmi les comités de soldats qui ont destitué les officiers lors de la révolution de novembre 1918. (Centre régional Alsace de l’Institut d’histoire sociale : Le rôle et la place de la classe ouvrière en Alsace. Colloque de Strasbourg 16 mars 1984)

Ouah. J’ai un grand père qu’a participé à une révolution !

Bon, une de ces révolutions dont on ne parle jamais car elles ne correspondent pas aux canons des révolutions. Il est vrai qu’elle fut bien éphémère mais elle a tout de même provoqué un changement de régime, le passage du Reich à la république.

Dans les commémorations des morts de la guerres de 14, on faisait passer jusqu’à présent mes grands-pères pour des poilus. A ce propos, j’ai fait une découverte récente. Dans l’un de ses récits, Gaston PETER,viticulteur à Hunawihr, qui a publié à compte d’auteur poèmes et récits sur 14-18, évoque la mascarade du dépaysement des soldats alsaciens sous uniforme allemand. Elle a consisté à faire défiler à Colmar en uniforme de « poilus » les prisonniers alsaciens avant de les laisser rentrer chez eux.(Daniel Muringer le signale dans son concert avec Marc Dietrich :-KRIAGSSCHRÌFTE Écritures alsaciennes 14-18 )

Non qu’il n’y ait eu des poilus alsaciens ou d’origine alsacienne, il y a eu ceux qui avaient opté pour la France en 1871, parmi eux un certain capitaine Dreyfus mais pour l’essentiel les Alsaciens-Lorrains ont été appelés sous les drapeaux allemands : 220 000 en août 1914. Il y aura 8000 volontaires tandis que 3000 mobilisables franchiront la frontière pour éviter l’uniforme allemand. Qu’en sera-t-il de ceux qui y laisseront leur vie ?

Mais revenons d’abord à la situation de l’Alsace

L’Alsace comme sismographe

J’emprunte à René Schickelé la description sur la situation de l’Alsace à cette époque. Dans un article en allemand, dans un numéro des Cahiers d’Alsace n°13 de mars 1914, il écrit :