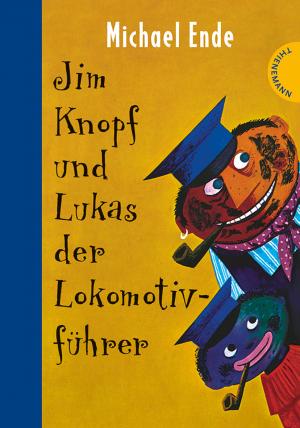

Le roman de Michael Ende qui doit figurer absolument dans ma bibliothèque idéale est sans conteste L’histoire sans fin mais pas au rayon enfance puisque cette catégorie n’y existe pas. Un enfant, après avoir chapardé un livre, se rend compte qu’il doit rentrer dans l’histoire pour la transformer car le vieux monde des images s’épuise, se meurt et qu’il faut le régénérer.

Avant de présenter plus avant le roman, il me faut faire un petit détour sur une question de vocabulaire. Il sera question dans L’Histoire sans fin de Phantàsien in not.

En français, Phantasien in not a été traduit par Le Pays Fantastique en péril. Voici ce que donne mon vieux dictionnaire Sachs Villatte pour le mot allemand Phantasie

Phantasie [fanta’zi:] f <~; -ien 1. (Einbildungskraft) (puissance f d’) imagination f; folle f du logis; (Wahngebilde) vision f fantastique; ~n pl. visions f/pl.; rêveries f/pl.;

On remarque que le mot a plutôt une connotation péjorative. Il y a un côté frappadingue. Si l’on cherche une définition en allemand du mot allemand par exemple dans l’encyclopédie Wikipedia qui ne donne pas d’équivalent français, on a quelque chose qui serait proche du mot Fantaisie dans ce qu’il signifiait étymologiquement mais qui n’a plus vraiment cours aujourd’hui. Fantaisie vient De l’ancien français fantaisie (« imagination »), du latin phantasia (« fantôme, apparition, apparence ») lui-même issu du grec ancien φαντασία, phantasía. Mais le mot fantaisie aujourd’hui est plus proche de la superficialité et du caprice que le mot allemand voisin du surréalisme défini comme capacité à mettre en image son monde intérieur que l’on peut considérer comme formant des paysages fantastiques un peu à l’image d’un tableau de Salvador Dali.

Phantasia a été traduit par Pays Fantastique, c’est légitime dans la mesure où il s’agit bien en quelque sorte d’une géographie intérieure et que cela évoque en même temps un genre littéraire fantastique dont Michael Ende reprend la tradition du romantisme allemand.

L’imaginaire pour Michael Ende n’est pas la rêverie mais si cette dernière peut être un chemin d’accès. Ce que l’on appelle en allemand Phantasie révèle la face invisible de la réalité. Pour Michael Ende, Phantasia est l’imaginaire dans sa dimension magique.

« Le domaine magique de l’imaginaire est Phantàsia pays dans lequel il faut de rendre de temps en temps pour redevenir voyant [pour retrouver la vue]. On peut alors revenir à la réalité extérieure avec une conscience modifiée et transformer cette réalité ou du moins la regarder et la vivre de manière nouvelle.

Michael Ende : Phantasie / Kultur/Politik

La question n’est pas de rêvasser. Michael Ende n’est pas le Père Castor de l’Allemagne. Nous avons besoin de Phantasia, ce « domaine magique de l’imaginaire », pour voir la réalité sous un autre angle et pour le cas échéant la transformer. Pour transformer le monde, il faut de temps en temps s’en échapper dans l’imaginaire parfois aussi appelé utopie

L’histoire sans fin commence par une tête de chapitre à l’envers. Une porte vitrée porte l’inscription suivante (à l’envers) : Antiquariat / Livres d’occasion. Propriétaire Karl Konrad Koreander.

Cette porte marque d’entrée une séparation entre un monde extérieur et un monde intérieur.

Cette porte marque d’entrée une séparation entre un monde extérieur et un monde intérieur.

Nous suivons Bastien Balthasar Bux qui pénètre dans cette libraire et y vole un livre :

« il était relié en soie couleur de cuivre et étincelait quand on le manipulait. En le feuilletant rapidement, Bastien vit qu’il n’avait pas d’illustrations mais des lettrines très grandes et splendides. En regardant à nouveau la reliure plus attentivement, il y découvrit deux serpents, un clair, un foncé, qui se mordaient la queue l’un l’autre, décrivant ainsi un ovale. A l’intérieur de cet ovale figurait le titre, en lettres curieusement entrelacées : L’histoire sans fin. »

Le livre chapardé, Bastien se réfugie dans le grenier de l’école et se met à lire L’histoire sans fin. Le livre est à partir de là divisé en 26 chapitres comme autant de lettres de l’alphabet pour lesquels Roswitha Quadflieg a dessiné une lettrine qui commence chacun des chapitres

On peut séparer le livre en deux parties.

La première partie (les 13 premiers chapitres) fait alterner le drame qui se joue au Pays fantastique et les réactions et réflexions, les émotions de notre jeune lecteur enfermé dans son grenier alors qu’en dessous s’égrène le rythme scolaire et qu’une horloge nous signale le temps qui passe. La première partie dure le temps de la lecture depuis avant le début des cours jusqu’au soir à minuit. L’alternance entre l’extérieur et l’intérieur est visualisée dans l’édition allemande par la couleur, le monde de Bastien est en couleur orange et celui du Pays fantastique en bleu L’éditeur français s’est offert l’économie de tout cela n’utilisant que le gras et le maigre.

La situation est grave. Le Pays fantastique est en péril.

De partout des messagers porteurs de mauvaises nouvelles convergent vers la Tour d’Ivoire, la résidence de la Petite impératrice. Où ils apprennent que celle-ci est malade. De cette même maladie dont ils voulaient porter la nouvelle, celle qui ronge le Pays fantastique.

Atréju est chargé par la Petite Impératrice de se mettre en quête d’un remède et de sauver le Pays fantastique. Elle lui confie pour cela son médaillon, une grosse amulette d’or sur laquelle figurait deux serpents, un clair, un foncé, qui se mordaient la queue l’un l’autre, décrivant ainsi un ovale.

Chacun connaissait son nom Auryn.Un vieux Centaure remet le talisman à Atréju non sans lui préciser qu’il ne doit pas s’en servir :

« Tu dois laisser les choses se passer comme elles se passeront. Tout devra avoir à tes yeux la même valeur, le mauvais et le bon , le beau et le laid, le fou et le sage, de même que tout cela a la même valeur pour la Petite impératrice. Tu dois seulement chercher et interroger, sans rien juger, d’après ton propre jugement. N’oublie jamais cela, Atréju ! »

Atréju dont le nom signifie « fils de tous » ce qui n’est pas sans impressionner Bastian qui lit et qui se sent « fils de personne » (sa mère est morte et son père absent) se met en route pour la Grande Quête en compagnie de son cheval Artax.

Je ne vais pas du tout vous raconter toutes les aventures. Quelques étapes seulement.

Le septième jour, les Trolls-Ecorces lui montre ce qui arrive au Pays fantastique. Il est dévoré par le Néant. Qu’est ce que le Néant (das Nichts) qu’il ne faut pas confondre avec le vide (qui a encore une forme même creuse, une enveloppe) ?

« Ce n’était pas une zone dénudée, ce n’était pas de l’obscurité, ni non plus de la clarté, c’était quelque chose d’insupportable pour les yeux et qui vous donnait le sentiment d’être devenu aveugle. Car aucun œil ne peut supporter de regarder le néant absolu. Atréju mit sa main devant son visage et il faillit être précipité de sa branche. Il se cramponna et redescendit aussi vite qu’il put. Il en avait assez vu. Maintenant il comprenait tout à fait l’épouvante qui s’était répandue au Pays fantastique ».

Le néant qui ronge le Pays fantastique est un Néant aveuglant qui fait perdre le regard sur les choses.

Atréju trouve une première réponse sur un possible remède auprès de la tortue Morla. La vieille Morla lui révèle que pour être sauvée, la Petite Impératrice a besoin d’un nouveau nom mais qu’ »aucun être du Pays fantastique ne peut lui donner un nouveau nom ». L’existence de la Petite Impératrice ne se mesure pas en temps mais en noms, en nombre de noms qu’on lui donne. Elle est un éternel recommencement mais si personne ne lui donne de nouveau nom, elle disparaîtra et le Pays fantastique avec elle.

La tortue Morla n’en sait pas plus et envoie Atréju auprès d’Uyulala de l’Oracle du Sud. C’est tellement loin qu’on ne sait pas s’il aura le temps d’y parvenir ? En chemin, il libère le dragon de la fortune Fuchur de l’immense toile d’araignée d’Ygramul. En acceptant de se faire piquer par elle, il est transporté à l’Oracle du Sud en compagnie de Fuchur.

Les dragons de la fortune sont « des créatures de l’air et de la chaleur, des créatures d’une joie exubérante et, malgré leur taille considérable aussi léger que des nuages d’été. Aussi n’ont-elles pas besoin d’ailes pour voler »

Soigné et renseigné par deux gnomes, Atréju sait qu’il doit traverser les trois portes derrière lesquelles se trouve Uyulala, l’oracle du Sud. La première est gardée par des Sphinx qui le laissent passer. La seconde est la Porte au Miroir magique.

La Porte au Miroir Magique :

« Elle était grande, ronde comme une seconde lune (car la vraie flottait toujours haut dans le ciel) et luisait comme de l’argent poli. On avait peine à croire qu’il était possible de passer à travers ce disque de métal, pourtant Atréju n’hésita pas un instant. Il s’attendait, d’après la description d’Engywuck, que quelque image de lui-même absolument terrifiante vienne l’affronter dans le miroir, mais maintenant – puisque toute peur l’avait quitté – cela ne lui apparaissait guère digne d’entrer en ligne de compte.

Cependant, au lieu d’une image terrifiante, il vit quelque chose à quoi il n’était absolument pas préparé et qu’il ne pouvait pas comprendre. Il vit un gros garçon au visage blême – à peu près de son âge – assis, les jambes croisées, sur une pile de nattes et en train de lire un livre. Il était enroulé dans des couvertures grises et déchirées. Les yeux de ce garçon paraissaient grands et leur expression très triste. Derrière lui, on discernait dans la lumière crépusculaire quelques animaux immobiles, un aigle, une chouette et un renard et, un peu plus loin, un objet brillait qui ressemblait à un squelette blanc. On ne pouvait pas l’identifier précisément.

Bastien sursauta quand il comprit ce qu’il venait de lire. C’était lui! La description coïncidait dans ses moindres détails. Le livre se mit à trembler entre ses mains. Cette fois, les choses allaient décidément trop loin! Il était pourtant absolument impossible que se trouvât dans un livre imprimé une réalité qui n’existait qu’à l’instant même et pour lui seul. N’im¬porte qui d’autre, arrivé à cette page, lirait la même chose. Ce ne pouvait être qu’un hasard insensé. Encore qu’il s’agisse sans aucun doute d’un hasard tout à fait remarquable.

« Bastien, se dit-il à voix haute, tu es vraiment maboul, je t’en prie, ressaisis-toi! »

Il avait tâché de prendre pour se parler le ton le plus sévère possible, mais sa voix tremblait un peu, car il n’était pas absolument convaincu qu’il ne s’agissait que d’un hasard.

« Rends-toi compte, songea-t-il, si au Pays Fantastique on savait vraiment des choses sur toi. .. ce serait fabuleux.»

Mais il n’osa pas se le dire à voix haute. »

La troisième porte enfin est la Porte sans clef derrière laquelle se trouve la Voix du silence avec qui on ne peut dialoguer qu’en chantant et en rimes. La Voix du silence lui apprend que les créatures du Pays fantastique n’existent que dans les livres et qu’elles sont incapables de ne rien inventer. Seuls les humains ont la capacité de nommer les choses. Eux seuls pourraient donner un nouveau nom à la Petite Impératrice mais les hommes ont perdu le chemin du pays fantastique.

Mais comment entrer en contact avec les humains ? Atréju cherche les frontières du Pays imaginaire. Les Quatre Géants des Vents lui apprennent que la Pays fantastique n’a pas de frontière. Et aussitôt, ils se livrent à une gigantesque bataille qui entraine Atréju dans l’abîme. Il se réveille sur une plage. Fuchur a disparu, son amulette aussi.

Gmork le loup garou

Atréju arrive dans une ville déserte menacée d’être engloutie par le Néant. C’est la capitale de la région la plus célèbre du Pays fantastique, le pays des Canailles. Dans une arrière cour, il trouve « enchaîne devant un trou du mur, un gigantesque loup-garou à moitié mort de faim », enchainé à une chaîne magique. Le loup-garou fait partie de ces « êtres qui n’ont pas d’univers propre. C’est pourquoi ils peuvent entrer dans de nombreux mondes et en sortir.

Le loup garou apprend à Atréju des choses importantes sur les rapports entre les deux mondes :

Gmork s’adressant à Atréju :

« Qui êtes-vous donc, vous les créatures du Pays Fantastique? Vous êtes des fictions, des chimères au Royaume de la Poésie, des personnages dans une histoire sans fin! Te considères-tu toi-même comme réel, gamin? D’accord, ici, dans ton univers, tu l’es. Mais si tu traverses le néant, tu ne le seras plus. Tu deviendras méconnaissable. Tu seras dans un autre monde. Là-bas, vous n’avez plus aucune ressemblance avec vous-mêmes. Vous apportez l’illusion et l’aveuglement dans le monde des hommes. Peux-tu deviner, gamin, ce qu’il advient des habitants de la Ville Fantôme qui ont sauté dans le néant?

– Je ne sais pas, bredouilla Atréju.

– Ils deviennent des idées folles dans les têtes des hommes, des idées qui font qu’ils ont peur, là où il n’y a en réalité rien à craindre, des idées qui leur font convoiter des choses qui les rendent malades, des idées qui les font désespérer alors qu’il n’y a aucune raison de le faire. (….)

Atréju se taisait et regardait le loup-garou avec des yeux hagards.

Gmork poursuivit:

« C’est pour cette raison que les hommes détestent et redoutent le Pays Fantastique et tout ce qui en vient. Ils veulent l’anéantir. Sans savoir qu’ils accroissent justement de cette manière le flot de mensonges qui se déversent constamment dans leur monde – ce flot de créatures du Pays Fantastique devenues méconnaissables, et vouées à mener là-bas l’existence illusoire de cadavres vivants et à empoisonner l’âme des hommes avec leur odeur de moisi. Non, ils ne savent rien de cela. N’est-ce pas drôle?

– N’y en a-t-il plus aucun qui ne nous haïsse pas, qui ne nous craigne pas? demanda Atréju à voix basse.

– En tout cas, je n’en connais aucun, dit Gmork, ce qui d’ailleurs n’a rien d’étonnant car vous vous employez vous-mêmes là-bas à faire croire aux hommes que le Pays Fantastique n’existe pas.

– Que le Pays Fantastique n’existe pas? répéta Atréju décontenancé.

– Bien sûr, gamin, répondit Gmork, c’est même le point, essentiel. Cela dépasse-t-il ton imagination? C’est seulement s’ils croient que le Pays Fantastique n’existe pas que l’idée ne leur vient pas de vous rendre visite? Et c’est de cela que tout dépend, car c’est seulement s’ils ne vous connaissent pas sous votre véritable forme qu’on peut en faire ce qu’on veut.

– Comment cela – en faire quoi?

– Tout ce qu’on veut. On a du pouvoir sur eux.

Rien ne donne un plus grand pouvoir sur les hommes que le mensonge. Car les hommes, gamin, vivent d’idées. Et ces idées, on peut les orienter. Ce pou¬voir, c’est la seule chose qui compte. C’est pour cette raison que je me suis mis du côté du pouvoir et que je l’ai servi, pour y participer moi aussi – même si c’est d’une autre manière que toi et tes semblables.

– Je ne veux pas y participer! s’écria Atréju.

– Du calme, petit fou, gronda le loup-garou, dès que ton tour sera venu de sauter dans le néant, tu deviendras toi aussi un serviteur du pouvoir, sans volonté propre ni savoir. Qui sait à quoi tu lui servi¬ras? Peut-être qu’on amènera grâce à toi les hommes à acheter ce dont ils n’ont pas besoin, où à haïr ce qu’ils ignorent, à croire ce qui les rend dociles ou à douter de ce qui aurait pu les sauver. Grâce à vous, petite créature du Pays Fantastique, de grandes affaires se font dans le monde des hommes, des guerres se déclenchent, des empires se fondent. .. »

Gmork considéra un moment le jeune garçon de ses yeux mi-clos, puis il ajouta:

« Il y a aussi une foule de pauvres têtes molles qui se tiennent naturellement pour très intelligents et croient servir la vérité – qui n’ont rien de plus pressé que de dissuader jusqu’aux enfants de croire au Pays Fantastique. Peut-être que c’est toi, justement, qui leur seras utile. »

Atréju était debout, la tête baissée.

Il savait maintenant, pourquoi plus aucun homme ne venait au Pays Fantastique et pourquoi il n’en viendrait jamais plus pour donner un nouveau nom à la Petite Impératrice. Plus le Pays Fantastique tombait dans le néant, plus les mensonges affluaient dans le monde des hommes, et c’était précisément pour cette raison que la possibilité que survienne encore un enfant des hommes diminuait à chaque instant. C’était un cercle vicieux auquel on ne pouvait échapper. A présent, Atréju le savait.

Il y en avait un autre qui le savait aussi: c’était Bastien Balthasar Bux.

Il comprenait maintenant que ce n’était pas seulement le Pays Fantastique qui était malade, mais aussi le monde des hommes. En vérité, il l’avait toujours senti, sans pouvoir expliquer pourquoi il en était ainsi. Il n’avait jamais pu se faire à l’idée que la vie soit aussi grise et indifférente, aussi dépourvue de mystère et de féerie que le prétendaient tous les gens qui disaient: « C’est cela, la vie! »

Mais maintenant, il savait aussi qu’on pouvait aller au Pays Fantastique pour rendre leur santé aux deux mondes.

Si aucun homme ne connaissait plus le chemin pour aller au Pays Fantastique, cela tenait aux mensonges et aux idées fausses qui, à cause de la destruction du Pays Fantastique, faisaient irruption dans le monde et vous rendaient aveugle.

Bastien songea avec effroi et honte à ses propres mensonges. Il ne comptait pas parmi eux les histoires inventées qu’il avait racontées. C’était autre chose. Mais il lui était arrivé quelquefois de mentir sciemment et volontairement – parfois par peur, parfois pour obtenir quelque chose qu’il voulait absolument, et parfois aussi pour le simple plaisir de faire l’important. Quelles créatures du Pays Fantastique avait-il, dans ces occasions-là anéanties, rendues méconnaissables et profanées ? Il tenta de s’imaginer ce qu’elles avaient bien pu être auparavant, sous leur forme véritable, mais n’y parvint pas. Peut-être justement parce qu’il avait menti.

Une chose en tout cas était certaine: lui aussi, il avait contribué à ce que tout aille si mal au Pays Fantastique. Et il voulait faire quelque chose pour réparer ça. Il devait bien cela à AtréJu, qui était prêt à tout rien que pour venir le chercher. Il ne pouvait ni ne voulait décevoir Atréju. Il fallait qu’il trouve le chemin!

L’horloge du clocher sonna huit coups

Bastien en lisant cela comprend que les deux mondes, le monde réel et le monde de l’imaginaire, sont solidaires, dépendent l’un de l’autre, n’existent pas l’un sans l’autre. Si l’un va mal, l’autre aussi. Le monde réel en perdant complètement tout enchantement produit le nihilisme, le néant. La perte de relation entre réalité et imagination conduit à la folie.

Le loup-garou se meurt. Il a échoué dans sa mission. Il devait éliminer le héros que la Petite Impératrice avait envoyé pour sauver le Pays Fantastique.

En s’approchant du mort, Atréju se fait happer par ses dents alors que le néant se resserre autour d’eux. Mais, Fuchur le retrouve. Il est porteur de l’amulette AURYN. Ensemble, ils retournent à la Tour d’Ivoire, chez la Petite Impératrice, Atréju étant persuadé d’avoir lui aussi complètement échoué.

Au Pavillon au Magnolia dans la Tour d’Ivoire, une fraction de seconde, les regards de Bastien et de la « Souveraine des Désirs aux yeux d’or se sont croisés. Cette dernière corrige un peu la philosophie du Loup-garou telle que la rapporte Atréju

« Tous les mensonges furent un jour des créatures du Pays Fantastique. Ils sont de la même matière – mais ils sont méconnaissables, ils ont perdu leur être véritable. Pourtant, ce que Gmork t’a dit n’était qu’une partie de la vérité – comme il fallait s’y attendre de la part d’un être inachevé comme un loup-garou. Il existe deux chemins pour franchir la frontière qui sépare le Pays Fantastique du monde des hommes, le bon et le faux. Le faux, c’est celui qu’empruntent les êtres du Pays Fantastique quand ils sont entraînés de l’autre côté de cette horrible manière. En revanche, quand les enfants des hommes viennent dans notre monde, c’est par le bon chemin. Tous ceux qui ont séjourné parmi nous ont vécu quelque chose qu’ils ne pouvaient vivre qu’ici et quand ils sont retournés chez eux ils n’étaient plus les mêmes. Ils avaient appris à voir, parce qu’ils nous avaient vus sous notre forme véritable. Si bien qu’ils étaient aussi capables de voir leur propre monde et leurs congénères avec d’autres yeux. Là où ils n’avaient aperçu autrefois que quotidienneté, ils découvraient tout à coup merveille et mystères. C’est pour cette raison qu’ils venaient volontiers chez nous, au Pays Fantastique. Et plus notre monde devenait par là riche et florissant, moins il y avait de mensonges dans le leur et plus il était proche de la perfection, lui aussi. Ainsi, de la même façon que nos deux mondes se détruisent l’un l’autre, ils peuvent aussi s’apporter la guérison.»

Les mensonges sont de la même matière que les personnages du Pays Fantastique mais ils ont perdu leur vraie nature. L’imaginaire peut être bon ou mauvais. Un voyage dans le Pays fantastique permet apprendre à voir la réalité sous un autre jour.

La Petite Impératrice se fait porter au sommet de la Montagne errante où se trouve un œuf, à l’intérieur un livre L’histoire sans fin. A la demande de la Petite Impératrice, le Vieillard de la Montage errante réécrit l’Histoire sans fin depuis le début mais une Histoire sans fin à laquelle Bastien participe non plus en tant que lecteur mais de personnage. Bastien n’a pas envie que ça se termine ou de tout relire encore une fois. Il s’écrie « Enfant-Lune, j’arrive ». Bastien est propulsé dans le Pays fantastique. Il a trouvé un nom pour sauver la Petite impératrice : Enfant-Lune.

Nous sommes arrivés au chapitre 13 sur les 26, à la moitié de l’histoire. Je ne vais pas vous raconter les différentes péripéties qui constituent la suite.

Bastien devient le héros du Pays fantastique, un héros pas toujours positif car le Bien et le Mal coexistent dans le Pays Fantastique. Ils sont personnifiés par la Petite Impératrice qui représente la tolérance et Xayide, qui incarne la violence. Bastien deviendra aussi méchant, orgueilleux, égoïste, se fâchera avec ses amis, sera tenté de prendre le pouvoir contre la Petite impératrice. Il finira par ne plus savoir à quel monde il appartient. Je voudrais juste m’arrêter pour finir sur la question centrale qu’il aura à résoudre.

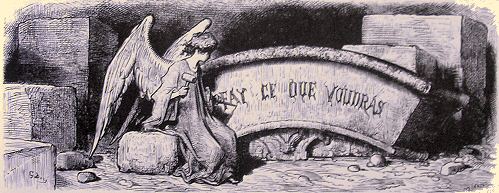

Comme de bien entendu Bastien recevra l’amulette de la Petite impératrice AURYN et remarquera que l’amulette porte sur l’autre face

FAIS

CE QUE

VOUDRAS

Une référence directe à un chef d’œuvre de la littérature française, Le Gargantua de Rabelais

FAIS CE QUE VOUDRAS, cela veut bien dire que je peux faire tout ce dont j’ai envie croit Bastien. Le Lion du désert Graograman le détrompe. Il prit soudain une expression terriblement sérieuse et ses yeux se mirent à étinceler : «Non, cela veut dire que tu dois faire ce que tu veux vraiment. Et rien n’est plus difficile ».

FAIS CE QUE VOUDRAS, cela veut bien dire que je peux faire tout ce dont j’ai envie croit Bastien. Le Lion du désert Graograman le détrompe. Il prit soudain une expression terriblement sérieuse et ses yeux se mirent à étinceler : «Non, cela veut dire que tu dois faire ce que tu veux vraiment. Et rien n’est plus difficile ».

Pour découvrir ce que l’on veut vraiment il faut plonger au plus profond de soi et Bastien devra apprendre aussi qu’il ne suffit pas de vouloir faire ce que l’on veut mais qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité. Il devra apprendre à distinguer le Bien du Mal.

A partir de là, le petit garçon entreprit un long voyage, passa d’un désir à l’autre, et chacun se réalisait. Et chaque réalisation l’amenait à un nouveau désir. Ce n’était pas seulement de bons désirs, il y en avait aussi de très mauvais. Au Pays fantastique les deux sont possibles.

Chaque fois qu’un de ses désirs se réalisait, le petit garçon perdait une partie de ses souvenirs du monde d’où il était venu. Cela ne lui importait guère puisque de toute façon il ne voulait pas y retourner. Aussi continuait-il à désirer toujours davantage, il avait presque dépensé tous ses souvenirs, et sans souvenirs on ne peut plus rien désirer. Il n’était déjà presque plus un homme, il devenait un être du Pays Fantastique. Et il ne connaissait toujours pas son Vœu Véritable. Le danger, désormais, c’était qu’il épuise ses derniers souvenirs sans y parvenir. Cela aurait signifié qu’il ne pourrait plus jamais retourner dans son monde. C’est alors que son chemin le mena à la Maison Changeante, afin qu’il y reste jusqu’à ce qu’il ait trouvé son Vœu Véritable. Car si la Maison Changeante porte ce nom, ce n’est pas seulement parce qu’elle se modifie elle-même, mais parce qu’elle change aussi celui qui y habite. Et c’était très important pour le petit garçon, car il avait certes toujours voulu jusqu’à présent être autre que ce qu’il était, mais il n’avait jamais voulu se changer.»

Pour finir, Bastien se retrouve avec Atréju et Fulchur dans le cercle formé par les deux serpents. Ils sont dans AURYN qui est la porte du Pays fantastique. Il faut avoir pu garder des souvenirs du monde des hommes pour pouvoir y retourner. Il ne s’agit pas de tout effacer.

Si Bastien se retrouve bien sûr au point de départ, ce qu’il a vécu l’a transformé. Plus exactement il a compris que la question n’est pas de devenir un autre que lui-même, qu’il lui fallait accepter d’être transformé.

A la différence par exemple d’un roman comme le Seigneur des anneaux de Tolkien, entièrement situé dans un univers fantastique, dans L’histoire sans fin fait se côtoyer le monde réel et le monde imaginaire et les montre liés l’un à l’autre. Les deux sont menacés de perte de contact avec l’autre. Le monde réel est menacé de devenir un désert dépourvu de toute imagination, de tout rêve, à finir pas n’être plus rien d’autre que du calcul et le monde imaginaire peut aussi lui perdre le contact avec la réalité et basculer dans la folie.

Michael Ende suggère lui-même qu’on peut lire L’histoire sans fin comme celle d’une crise existentielle d’un jeune garçon, Bastien est en quête d’un devenir non pas au sens où il y aurait une identité donnée à trouver- la quête identitaire est une ânerie -mais au sens d’un devenir ce que l’on est. Devenir ce que l’on est une histoire sans fin.

« C’est l’histoire d’un jeune garçon qui perd son monde intérieur, son monde mythique dans une nuit de crise une crise existentielle qui se résout dans le néant et il doit sauter dans ce néant, ce que nous Européens devons faire également. Nous avons atteint le degré zéro. Nous avons réussi à dissoudre toutes nos valeurs. Il nous faut maintenant sauter dedans et ce n’est que si nous avons le courage d’y plonger, dans ce néant que nous pourrons réanimer les forces créatrices les plus intimes pour construire un nouvel imaginaire, un nouvel univers de valeurs »

Michael Ende : Archäologie der Dunkelheit. Entretiens sur l’œuvre d’Edgar Ende Stuttgart 1985

« Dans l’Histoire sans fin, il est question du développement personnel de Bastien. Il doit apprendre à se confronter avec ses problèmes. Il fuit, certes, mais sa fuite est nécessaire car elle le transforme, elle lui donne une nouvelle conscience de soi qui le rend capable d’affronter le monde. L’histoire se termine par le franchissement de deux seuils, le peur de son père et celle du libraire Koreander. (…) C’est un roman de formation au sens ancien … »

Michael Ende : Phantasie / Kultur/Politik /Protokoll eines Gesprächs

Michael Ende : L’Histoire sans fin ( Die unentliche Geschichte) – 1979

Traduit par Dominique Autrand

Stock 1984 Livre de poche 2008

Ainsi s’achève notre cycle Michael Ende consacré à ses trois grands romans.

Il conviendrait de citer d’autres livres existant en français :

La Satanormaléficassassinfernale potion du professeur Laboulette (Der Satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch 1989) traduit par Jean-Claude Mourlevat et édité chez Bayard Jeunesse en 2006

– La soupière et la cuillère (Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel 1990) Traduit par Jean-Louis Foncine Pocket Jeunesse 1999

– Des parents sur mesure (Lenchens Geheimnis 1991), traduit par Florence de Brébisson Livre de poche 2OO2

– Croc Epic le mangeur de rêves. (Das Traumfresserchen 1978) Pas de nom de traducteur Castermann 1981. Illustrations Annegert Fuchshuber

On lui doit aussi quelques pièces et des livrets d’opéras notamment avec le compositeur Wilfried Hiller, ainsi que des poèmes et des ballades, des essais non traduits.

Précédents :

Michael Ende : Le Pagad et l’enfant, en guise de (re)présentation

Michael Ende (2) : Emma, une locomotive aux pouvoirs magiques.

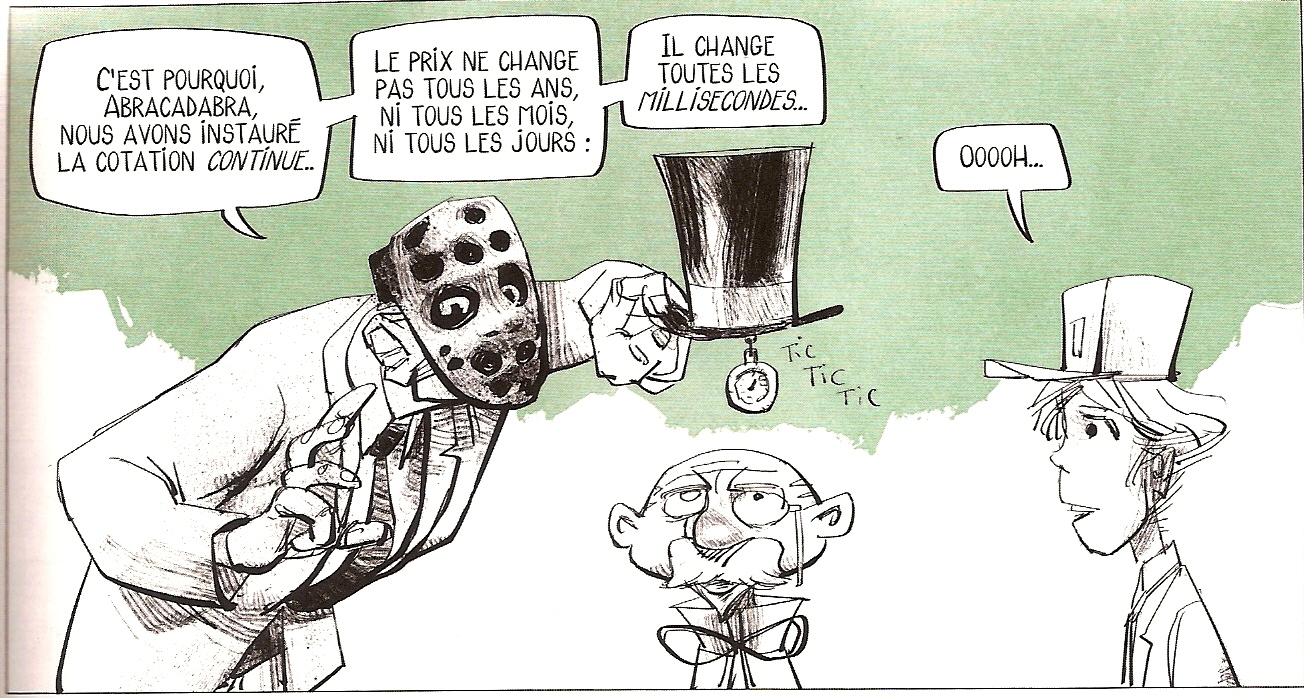

Michael Ende (3) Momo ou la Mystérieuse histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui a rendu aux hommes le temps volé

Follow

Follow