Le 18 novembre 1945, Victor Klemperer, rescapé de l’oppression nazie et des bombardements de Dresde, tient sa première conférence publique sur la langue du Troisième Reich (LTI) à Dresde. Son livre sur la LTI n’était pas encore écrit. Le soir, il note dans son Journal :

„ Ergebnis für meine LTI ist wohl nur der Zuwachs : Distinctio Orator-Rhetor = Luther/Schiller – Hitler. Dazu der Satz : es handle sich doch nicht, wie ich annahm um Undeutsches, sondern im Wesentlichen um ein Krebsgeschwulst im deutschen Fleisch, um die letzte Entartung der teutschen Romantik. – Nach dem Vortrag ließ ich mir von Seidemann Formulare zum Eintritt in die KPD geben “.

(Victor Klemperer : So sitze ich denn zwischen allen Stühlen / Tagebücher 1945-1949. Aufbau Verlag. 1999. I,143)

« Résultat pour ma LTI est sans doute seulement l’ajout suivant : distinguo entre orateur et rhéteur = Luther/Schiller – Hitler. Et la phrase suivante : il ne s ‘agit pas [dans la langue du troisième Reich], comme je le pensais, de quelque chose de non-allemand, mais pour l’essentiel d’une tumeur cancéreuse dans la chair allemande, de la dernière dépravation du romantisme vieil [Teutsch]. – Après la conférence, je me fis remettre par Seidemann les formulaires de demande d’adhésion au KPD [Parti communiste allemand] »

Dans ce complément à sa réflexion, Klemperer opère une distinction entre l’orateur (Martin Luther / Friedrich Schiller) et le rhéteur ou le sophiste qui la dévoie la langue. L’auteur qui avait d’abord considéré la novlangue du troisième Reich, comme non allemande, la voit maintenant plus comme frappée d’un cancer. Une langue peut-être malade. Elle peut être bonne ou mauvaise, capable de délivrer des mensonges comme à dire le vrai, pouvant être à la fois poison ou remède. La toxicité des mots pervertit la langue et corrompt l’esprit.

« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir. Si quelqu’un, au lieu d’«héroïque et vertueux», dit pendant assez longtemps «fanatique», il finira par croire vraiment qu’un fanatique est un héros vertueux et que, sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Les vocables « fanatique » et «fanatisme» n’ont pas été inventés par le Troisième Reich, il n’a fait qu’en modifier la valeur et les a employés plus fréquemment en un jour que d’autres époques en des années. Le Troisième Reich n’a forgé, de son propre cru, qu’un très petit nombre des mots de sa langue, et peut-être même vraisemblablement aucun. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et, pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands d’avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur fréquence, elle transforme en bien général ce qui, jadis, appartenait à un seul individu ou à un groupuscule, elle réquisitionne pour le Parti ce qui, jadis, était le bien général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret.

Mettre en évidence le poison de la LTI et mettre en garde contre lui, je crois que c’est plus que du simple pédantisme. Lorsque, aux yeux des Juifs orthodoxes, un ustensile de cuisine est devenu cultuellement impur, ils le nettoient en l’enfouissant dans la terre. On devrait mettre beaucoup de mots en usage chez les nazis, pour longtemps, et certains pour toujours, dans la fosse commune ».

(Victor Klemperer : LTI, la langue du Ille Reich. Carnets d’un philologue. Traduit de l’allemand et annoté par Élisabeth Guillot. Présenté par Sonia Combe et Alain Brossat. Albin Michel 1996. p.40-41).

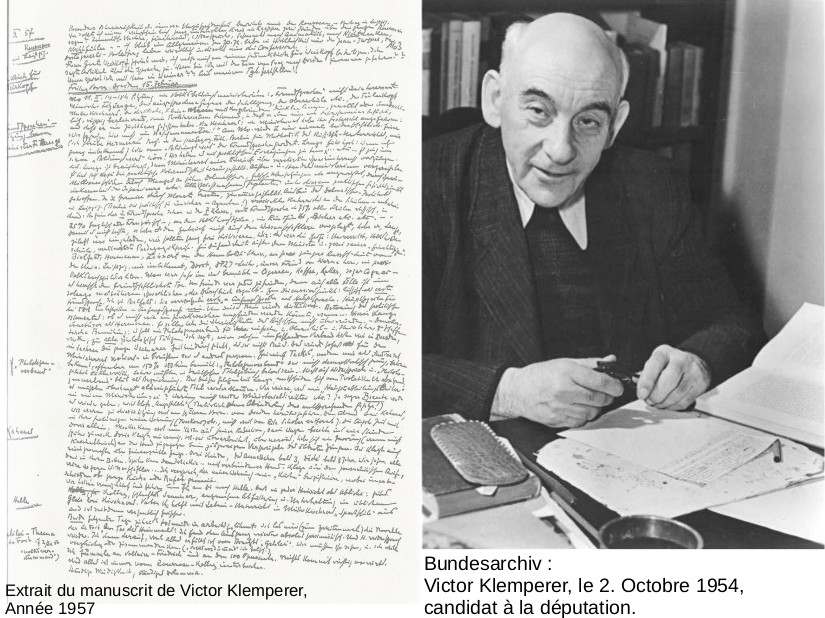

Victor Klemperer et son épouse Eva ont survécu à l’enfer nazi. J’ai évoqué les bombardements de Dresde. Dès la fin de la guerre où ils optent pour la zone d’occupation soviétique, Victor extrait du journal qu’il tient depuis 1933, les notes qui formeront le matériau de son livre devenu célèbre : LTI, la langue du Ille Reich. Carnets d’un philologue. Les manuscrits avaient été soigneusement et presque quotidiennement cachés dans une double paroi chez une amie

Son activité de diariste commencée dans sa jeunesse et que nous connaissons depuis 1881, après s’être intensifiée sous la contrainte de 1933 à 1945, se poursuivra jusqu’en 1959. La dernière partie 1945-59 ne sera éditée par Walter Nowojski, avec la collaboration de Christian Löser, qu’en 1999. Pendant toute la période d’après-guerre, Klemperer continuera non seulement à prendre des notes pour sa LTI mais commencera dès le mois de juin 1945 à s’intéresser à ce qu’il appellera LQI Langue du quatrième Reich, une notion très floue et qui, contrairement à la LTI, restera sous forme d’une simple collecte sans faire l’objet d’une élaboration. Rien de construit. Klemperer avait dépassé la soixantaine.

Le 25 juin 1945, un peu plus d’un mois après la capitulation allemande, il note dans son Journal :

« Il faut que je commence peu à peu à observer systématiquement la langue du QUATRIEME REICH. Elle me parait parfois se différencier moins de celle du TROISIEME que, par exemple, le saxon de Dresde de celui de Leipzig. Ainsi quand le maréchal Staline est le plus grand des hommes actuellement vivants, le stratège le plus génial, etc. Ou quand Staline, dans un discours du début de la guerre, parle, bien entendu tout à fait à juste titre, d’ Hitler le cannibale. En tout cas, je veux étudier notre Nachrichtenblatt et la DEUTSCHE VOLKSZEITUNG, qui m’est désormais distribuée, précisément sub specie LQI. » (I,26)

« sub specie LQI », c’est à dire sous l’angle spécifique de l’apparition d’un nouveau langage.

Les références des extraits cités sont indiquées à partir des deux tomes du Journal So sitze ich denn zwischen allen Stühlen / Tagebücher 1945-1949. (Aufbau Verlag. 1999) selon les volumes et la page. Ils sont traduits par mes soins. Les extraits du livre LTI, la langue du Ille Reich. Carnets d’un philologue sont notés Carnets. Ce qui est entre parenthèses, sauf la pagination, vient du texte de l’auteur, les termes entre crochets sont mes propres ajouts.

Deux jours plus tard, dans ses Remarques sur le domaine frontalier entre LTI et LQI,, il relève :

« 1) Tout le monde continue à dire LE Russe.[DER Russe, comme du temps de Goebbels]

2) On parle dans la Volkszeitung d’un COMMUNIQUE. C’est là le langage militaire autrichien et aujourd’hui, bien qu’introduit par Hitler, bien que ce soit une mixture de plusieurs expressions allemandes telles qu’« ordre », « commandement », « proclamation », on s’y tient obstinément.

3) Le maréchal Staline portant, lors de la grande fête de l’armée, un toast au deuxième classe, au poilu inconnu [en français dans le texte], l’a plusieurs fois qualifié de >cheville< [Schraube] de toute l’œuvre. Donc la plus technique des expressions. Cf. Mise au pas.[i.e dans les Carnets la mécanisation et l’automatisation des individus] » (I,34)

Rapidement, Klemperer estime que l’on devrait « instituer un Office anti-fasciste de la langue ». Vœu pieux. Il se demande si dans le rapport entre la langue et le contenu de vérité, il y a vraiment une différence entre Stalinice et Hitlerice, entre l’hitlérisme et le stalinisme.

La situation de cet immédiat après-guerre lui paraît « sombre » . Il s’inquiète de ce qui favorise une atmosphère nazie, de la transformation dans les esprits de la défaite nazie en « victoire juive ». Tout cela alors que la faim sévit de jour en jour un peu plus. Et que les Soviétiques emportent de cette partie de l’Allemagne « bêtes et machines ». Et déjà on entend : sous Hitler on obtenait au moins ce qui figurait sur les tickets de rationnements, un peu de graisse, un peu de saucisse, et maintenant les tickets se dévaluent. Et la population, le diariste la trouve « désespérément bête et sans mémoire » Elle ne pense plus que : avant nous avions moins faim et tout le reste est oublié. « Bientôt elle pensera que toutes ces horreurs hitlériennes ne sont que des inventions de la propagande », ajoute-t-il. (I, 50-51)

Le dilemme politique

Il adhère avec son épouse Eva au Parti communiste allemand (KPD)avant la fusion de ce dernier avec le Parti social-démocrate (SPD), qui formera au SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne). D’emblée, il est tiraillé entre une volonté de radicalité antifasciste qu’il ne trouve que là et son attachement aux libertés.

« Les formulaires d’adhésion au KPD sont sur ma table de travail. Suis-je lâche si je n’adhère pas? […] Suis-je lâche si j’adhère ? N’ai-je pour cela que des motivations égoïstes ? Non. Si déjà je dois entrer dans un parti, celui-ci est le moindre mal. Du moins pour l’instant. Lui seul pousse à l’élimination radicale des nazis. Mais il installe de nouvelles absences de libertés [ou servitudes (Unfreiheit)] à la place des anciennes. […] Mais il me faut bien annoncer la couleur. E[va] est pour et moi dans le fond je suis décidé. Mais cela m’apparaît comme une comédie. Camarade Kl. ! Camarade de qui ? » (I,146)

Ne pas s’engager lui apparaît comme un « luxe » qu’il refuse. D’emblée, cependant le Parti communiste est qualifié de « moindre mal ». Le dilemme entre son besoin de s’engager et sa conception des libertés ne le quittera plus et ne cessera de s’approfondir.

En 1954, il écrit :

« Je me suis un peu illusionné sur mon appartenance au Parti. En fin de compte, je suis libéral »( II,430)

Et en 1957 :

« Je suis un vieux libéral et mon libéralisme un temps refoulé transparaît de plus en plus fortement sous la couche de fard rouge » (II, 599)

Libéral est bien entendu à comprendre au sens d’un attachement aux libertés.

« Fanatique »

A la radio, qu’il qualifie à ce moment de seul lien intellectuel avec le monde, il capte des mots qui lui évoque un langage nazi qui perdure :

« Combien de fois je suis amené à entendre >orienter [ausrichtung], engagement [Einsatz], combatif [Kämpferisch]<, impossible de le dire. Maintenant, il ne manque plus que >fanatique<. (I, 108)

Fanatique est, je le rappelle, la première entrée de son livre sur la Lingua Tertii Imperii. Et le substantif ou sa forme adverbiale finissent par arriver. Dans la trilogie romanesque de Willy Bredel, Verwandte und Bekannte, Klemperer relève deux phrases. Elles apparaissent dans le chapitre où un brave vieux social-démocrate, de la génération d’Auguste Bebel, se plaint quelques années avant la Première guerre mondiale, de l’ensablement et de l’embourgeoisement du SPD : « Cela manque d’enthousiasme pour notre bonne cause. Nous ne sommes pas assez possédés pour les mener à la victoire. Plus de foi ! Plus de fanatisme !» (I,153) »

Lors d’un congrès du SED, il note : «La LTI n’est pas éliminée. Mettre les plumitifs >Schreiberlinge< à l’épreuve (Grotewohl), un ouvrier dit même >fanatiquement< ». (II,66)

« On raconte combien nous sommes tous devenus des antifascistes et des démocrates. On prêche contre tout militarisme et l’on frappe avec tout cela, très précisément et grossièrement au visage de toutes vérités et réalités et avec tout à fait les mêmes mots – LTI = LQI !! aligner, combatif, vraie démocratie etc, etc comme le faisaient les nazis « (I,133)

« L’abus qu’on a fait du «combatif» correspond exactement à l’usure excessive du concept d’héroïsme quand on l’emploie à tort et à travers », avait-il écrit dans son livre (Carnets p. 28)

Il y a donc d’un côté dans l’Est de l’Allemagne sous occupation soviétique d’une part les éléments d’une langue nazie qui perdure, de l’autre une série de mots marqués LTI=LQI. Par exemple, pour l’expression >le travail planifié et dirigé correspond à <, il note qu’il y a là une « adéquation LTI et LQI » (I,234)

Umerziehung/ rééducation

Le premier vocable proprement désigné comme faisant partie de la nouvelle novlangue LQI est celui de >rééducation<.

« Moscou annonce des cérémonies Koutouzov. Certes, K. va être célébré en tant que libérateur de la Russie et par là précurseur du généralissime Staline — mais aussi quand même en tant que maréchal du tsar et grand chef militaire. Qu’on y adjoigne — ce qui a fait rager Seidemann — le portrait de Staline en uniforme avec ses décorations, et qu’il parade, gigantesque, sur l’ Albertplatz, en outre des revues continuelles et tout le tintouin militaire des Alliés dans la presse et à la radio : voila comment on fait la démonstration de l’antimilitarisme aux Allemands, comment on effectue leur >rééducation< (LQI) [Umerziehung]. (I, 108)

Il est à retenir que >Umerziehung< est un mot en vigueur également dans les zones d’occupations alliées. Il est placé ici dans le contexte militarisé d’une cérémonie soviétique, tout comme de parades alliées. Pour Klemperer cela ne semble pas la bonne manière d’éduquer les Allemands à l’antimilitarisme après leur overdose de militarisme.

La LQI ne peut être réduite à un simple équivalent soviétique de la LTI. Elle n’a pas de définition ni même l’esquisse d’un projet d’étude. Elle n’est pas une simple continuation de la langue nazie que la LQI inclut cependant souvent dans un contexte différend. Elle n’est pas non plus un résultat de l’occupation soviétique ou du stalinisme même si bien entendu nombre de mots en font partie. Cela reste un ensemble complexe de notations multiples et variées.

A propos de vocables tels que >collectif< [das Collektiv], >groupe d’actifs< [das Aktiv], >l’exposé< das Referat, >A l’échelle du pays< [Landesmaßstab], de l’appellation >Genosse<ou >Kamerad<, il se pose la question :

« Dans quelle mesure s’agit-il de langue du Parti, dans quelle mesure LQI générale, dans quelle mesure d’origine russe ? » (I,448).

A cette petite esquisse de catégorisation s’ajoute de simples anachronismes ainsi le mot >Junker< [noble, propriétaire terrien] dans l’expression >Expropriation des Junker<.

« Le mot Junker est devenu si moderne, comme du temps de Spielhagen [Friedrich Spielhagen, écrivain libéral (1829-1911)]. Cela me semble anachronique » (I,115)

Junkerland in Baurnhand (les terres des Junker aux mains des paysans) était un des slogans de la réforme agraire en RDA

Le Journal est fort intéressant sur l’après-guerre dans la partie Est de l’Allemagne, les dix premières années de la RDA, la mise en place du système politique, la fiction démocratique, les questions culturelles et intellectuelles. Aussi n’hésiterai-je pas à sortir du cadre des questions purement philologiques. Dans les premiers temps, Klemperer rend compte d’une situation extrêmement chaotique. Il manque de quoi se nourrir, se chauffer, de courant électrique. Il est toujours sans travail ni même bénéficiant du statut et des subsides dus aux victimes du nazisme, n’ayant pas été un combattant. La reconnaissance des persécutés raciaux ne sera réglée que fin 1947. La situation scolaire et universitaire est indécise. Les soviétiques ne veulent pas entendre parler d’une chaire de littérature à l’Université technique de Dresde dont Klemperer était titulaire avant la Seconde guerre mondiale.

Tous les mots collectés ne sont pas inscrits dans des contextes particuliers. Ils sont souvent de simplement répertoriés. Ainsi :« >Kreisleitung der KPD<LQI ! » (I,120) L’auteur relève sans commenter que la forme d’organisation territoriale du parti communiste est la même que celle du parti nazi, par districts (Kreis).

« Au lieu de démonter (demontieren), l’on dit évacuer (wegschaffen) et c’est un analogon de chercher (holen). LTI-LQI. (I, 242) »

Il est question ici du démontage par les Soviétiques des rails de chemin de fer, des usines, des poignées de porte, des interrupteurs. « Venir chercher» signifie, au sens spécial de la LTI : emmener discrètement, que ce soit en prison ou à la caserne » (Carnets p 244)

Il reste même encore des compléments aux Carnets :

« Pour la LTI, il se révèle après coup : un témoin à Nuremberg parle toujours de SOLUTION FINALE [ENDLÖSUNG] qu’ont subi les juifs et veut dire chambre à gaz. » (I,173)

Parfois il note simplement l’apparition d’un mot sans le marquer LTI ou LQI :

« Le mot nouveau : > ENTBRÄUNEN< (I, 382) Débruniser en référence aux uniformes bruns des nazis

Et, il n’y a pas que le langage, il y a aussi l’image :

« Les Russes ! Le portrait de Staline sur l’Albertplatz pourrait tout aussi bien représenter Hermann[Göring]. Uniforme avec médailles » (I,121)

Étonné du degré de remplissage de la salle dans laquelle il tenait une conférence, il reçoit en réponse que l’on avait dans toutes les entreprises « commandé aux salariés, par une douce contrainte, d’y être ». Une « méthode nazie », commente Klemperer. Et de s’interroger : « qui veut-on tromper ? Soi-même. Autosuggestion » (I,464)

La détestation des « russes »

Le diariste est très attentif à la vox populi au sein de laquelle il constate et le déplore une détestation « des Russes ». Mot qu’il utilise lui-même et qui fait aussi partie de la LTI/LQI. Il faudrait dire les Soviétiques qui n’étaient pas tous russes.

« Partout, le rejet des Russes. Puis Kensi, le dirigeant du groupe local du SED, me dit : Toi, tu ne peux pas remarquer à quel point les Russes sont haïs, même parmi nos propres camarades du SED, éclairer et prêcher ne sont d’aucun secours ! […] Par ailleurs, partout plaintes sur le manque de culture, la pauvreté, la tyrannie, le système nazi des Russes… » (I , 398)

Klemperer « considère les nombreuses manifestations de l’Urss complètement inopportunes. Elles plombent l’ambiance. Ou du moins l’émoussent. (I, 452)

« Les erreurs et faiblesses des Russes me tapent de plus en plus sur le système. [Je suis] Entre les chaises » (I, 491).

Ce qui l’exaspère le plus ce sont certains films soviétiques. Ainsi, Le Croiseur Variague à propos duquel il note :

« Tous les discours gestes, situations du film glorifient l’héroïsme russe, la terre russe – vos bateaux sont la terre russe, le drapeau russe (en gros plans et mots et hourras, encore et encore Les Russes ! Quelle accumulation de sottises ! 1) On glorifie la guerre du tsarisme, 2) la guerre coloniale, 3) le militarisme et le chauvinisme, 4) tout ce que chez nous on veut démilitariser 5) cela en même temps que l’autre film de guerre L’amour triomphe. Une telle accumulation d’erreurs est-elle concevable ? (I,491)

Et bien entendu, il lui faut « noter l’influence des Russes sur la LQI ». Le mot spalterisch [scissioniste] vient-il de Russie ? (I, 620)

Le « marxisme »

Le vocabulaire du « marxisme-léninisme » ne saurait être absent. Dans les quelques citations qui suivent, on en notera le flou, les oscillation entre une conception purement économiste du « marxisme » qui finira par s’imposer et celle d’une philosophie générale. Quand c’est moi qui utilise le terme, je mets « marxisme » entre guillemets, me rappelant sans cesse que le premier – et trop longtemps le seul – à ne pas être « marxiste » était Marx lui-même.

« A partir de maintenant, le mot > Capitalisme monopolistique< est un mot-clé de la LQI. Techniquement il était bien sûr déjà là depuis longtemps. NB aussi le >marxisme scientifique< » (I, 439)

A l’occasion d’une conférence sur Marx, il relève :

« Remarque encore à propos de la langue « marxiste » : la >pure< philosophie est réprouvée, pur = abstrait, équivalent à spéculatif. On rejette l’idée que les physiciens et les marxistes utilisent de la même façon le concept de >matière<. Chez les marxistes la matière est = tout, également Dieu, Deus sive materia [Dieu c’est à dire la matière]. Tout cela ressemble un peu au Talmud et, en regardant les visages et les attitudes des camarades […] j’ai eu fortement l’impression d’être dans une école talmudique, sous l’aspect spirituel » (I, 552)

« Marxisme : une philosophie générale, pas seulement une doctrine politique ou économique, c’est maintenant partout la déclaration centrale et le fondement de la LQI » (I,601)

« Singulier cet accent mis sur Idéologie partout dans le parti. On a appris cela des Russes – de même que les nazis l’on appris là-bas aussi. […] La discussion qui a suivi a montré qu’ils sont tous unilatéralement acquis au principe marxiste, l’économie est seule déterminante sur tous les autres développements » (I, 629)

Tout cela donne ce que Klemperer appelle une « connaissance de pointes d’asperge »[Spargelspitzenwissen]. La pointe d’asperge étant la partie la plus goûteuse de l’asperge, il faut comprendre ici la partie qui émerge à la surface sous forme de slogans :

Ils connaissent les pointes d’asperges du marxisme. L’être détermine la conscience, la quantité se transforme en qualité (très apprécié ces derniers temps) » (I,671).

Tout cela serait peut-être moins grave si les slogans de la doctrine n’avaient pas aussi une fonction disciplinaire c’est à dire clôturant toute discussion avant même qu’elle ne commence :

« La peur devant le marrxisme ! Détestable dans le fond. Personne ne se risque à s’exprimer sur une question scientifique parce qu’il a peur d’entrer en conflit avec le Parti. Ce n’est pas différent que du temps de [Clément] Marot : Sorbonne, gouvernement :/ : suspect de volonté de réforme-bûcher, il a mangé le lard [ en français dans le texte = il est coupable] »

Marrxisme. J’ignore si l’auteur met les deux R par ironie ou parce qu’il pense au « marxisme » du linguiste soviétique Nicolas Marr. En RDA, tout devra finir par porter une empreinte de phraséologie d’allure marxienne. « Tout doit être dit de manière marxiste-dialectique, être ponctué [geschpickt] avec les slogans de la doctrine »(I,687). Cette façon de faire comme si c’était dialectique ouvre la voie à tout un fatras idéologique. Elle conduit aussi à une forclusion du langage faisant perdre aux mots leurs capacités polysémiques et métaphoriques et passer aux yeux de Klemperer le « marxisme » pour une religion

Cela a bien entendu des effets sur les libertés académiques et les possibilités de publication :

« Notre conversation [avec Rita Schobert, professeur en philologie romane, spécialiste de Zola] porte régulièrement sur la censure de parti de plus en plus tyrannique. On tremble à chaque mot car il pourrait passer pour antimarxiste. En nous deux constamment opposition contre l’absurde mesquinerie de cette censure incontrôlable, opposition contre toute la politique culturelle inconséquente et souvent fallacieuse du SED » (II,90).

Il n’est pas à l’aise dans ce domaine. Mardi 12 juin 1951, Victor Klemperer, à l’instar de tous les membres du SED, est convoqué devant la commission de contrôle du Parti. On a beau lui avoir assuré qu’il n’avait rien à craindre de cette opération d’épuration qui réduira de 25 % le nombre d’adhérents du SED, il écrit :

« Je le sais depuis vendredi dernier après midi, et depuis cela me pèse incroyablement lourdement. Je sais que je ne sais rien [En grec dans le texte]. Et si cet examen se passait mal, que se passera-t-il ? Depuis que j’avais été convoqué par la Gestapo, rien n’a autant pesé sur mon âme que cette assignation. Une nouvelle fois l’histoire est un peu tragi-comique car on a besoin de moi et les examinateurs seront aussi craintifs que moi.[…] Rita m’a dit hier par téléphone depuis Halle que je n’avais rien à craindre. Toutefois …, je ne sais rien de la sur-valeur, rien de l’histoire du mouvement ouvrier, rien de l’empiriocriticisme etc, etc rien de rien. [en français dans le texte] » (II, 174)

Bien entendu, l’examinateur examiné passe le test avec succès.

Les « intellectuels »

« En RDA et au SED, la théorie et la pratique sont de plus en plus dissociés. (II,297). Sur un plan plus général, pas seulement sur le plan culturel, « partout le sol devient glissant ». On peut trébucher à chaque pas. A cela s’ajoute un constat pour la LQI, le tournant vers le nationalisme et le militarisme». (II, 307)

Klemperer est « bouleversé » par le nombre de départ à l’ouest d’ intellectuels. Il ajoute :

« Mais nous devons, nous devons tenir bon dans nos prises de position et je continue de penser non pas au pur idéalisme et à l’absence de péché des Russes mais au fait que leur cause, considérée idéalement est la meilleure, et considéré pratiquement sera victorieuse dans la durée » (I,446)

Quelques jours plus tard il indique mettre l’accent sur son combat « contre le mot de parti disjonctif [abschnürend]: les intellectuels » (I, 449). La remarque recouvre aussi la fallacieuse distinction entre travailleur manuel et intellectectuel.

On trouve de la LQI dans les ordres de l’administration militaire soviétique :

« >Befehl< (LQI) ». Dans les phrases suivantes : « chaque dirigeant de district doit rendre compte de ce qu’ils ont entrepris pour l’ordre 201 et 234 » (I, 459)

L’ordre 201 de l’administration militaire soviétique concerne la dénazification, la poursuite contre les criminels nazis. Le 204 traite l’augmentation de la productivité des entreprises.

Le domaine de la consommation

« Mots de la LQI : Die TAUZE (singulier et pluriel!) = Tauschzentrale, la centrale de troc, et ce qui me mène au désespoir >magasins de juifs< pour les lieux où l’on change de l’or » (I, 465) « Dans >le magasin libre< : HO = Handelsorganisation (LQI) (I, 630). « Bousculade noire au marché ; Ouverture du >magasin libre< [Freien Ladens] LQI. Question des plus problématique (I,609);

Les premiers magasins du commerce d’État ont été ouverts, le 15 novembre 1948. Le mot « libre » désigne ici, en fait, la possibilité d’acheter – cher – des produits sans ticket de rationnement.

Première édition des Carnets

Le 16 septembre 1947, paraît dans la zone d’occupation soviétique la première édition de ses Carnets d’un philologue sur la langue du Troisième Reich à la maison d’édition Aufbau. Il en reçoit en cadeau un exemplaire de belle reliure pour lui, le reste étant cartonné. Il déplore la pitoyable qualité du papier et de l’impression et se demande surtout où sont ces 10.000 exemplaires qui ne sont « dans aucune librairie, dans aucune rédaction. Aucun journal n’en parle » (I, 484). Et quand l’un deux en parle, la recension est superficielle : « insolente répugnante annonce de ma LTI dans Sonntag du 22 février 1948 : petit libre spirituel, stimulant etc ». (I,515). En Mai 1948, les exemplaires des Carnets sont épuisés. Une nouvelle édition de dix mille exemplaires est annoncée pour l’automne de la même année.

Pendant ce temps…

21 mai 1948 :

« Tragédie Günther Sch’s à Jena : le GPU [police politique soviétique] l’oblige à surveiller des condisciples. Sous la menace d’emprisonnement. Il signe, demande conseil au recteur, qui lui recommande de fuir à l’ouest. Ce que j’en pense ? Notre avis : attendre ! Très pénible. » (I,538)

La question du travail

La LQI contient le vocabulaire de l’économie et de l’entreprise et de la planification et du travail « socialistes ». Avec bien sûr le >combinat< entreprise intégrée de l’industrie. Le plan a ses priorités > Schwerpunkten<. A ce propos, il note : « Intéressant qu’à l’Ouest on parle aussi de Schwerpunkten. Je le tenais pour de la LQI » (II,489). V. Klemperer laisse ici entendre que la LQI est le langage de la RDA tout en sggérant qu’il est partagé par les deux Allemagnes.

« Noch zu LQI : verplanen » Il s’agit là d’une inversion de signification. L’auteur explique que l’on disait auparavant ich habe mich versprochen, je me suis trompé. Par analogie le préfixe ver dans verplanen devrait donner la signification de j’ai mal planifié. Or, on entend par là maintenant : intégrer dans la planification.

Des termes comme >Stahlwerker, ouvrier sidérurgiste< ou >Traktorist, tractoriste< font partie du vocabulaire de l’individu comme rouage de la machine. Je mettrai une focale sur celui de >Werktätige<

« Werktätige [qui a un emploi sans être ouvrier] que malheureusement l’on distingue de Berufstätige. Oh LQI ! (I,664)

« LQI. Werktätige. Dans le roman de Ehrenburg Espagne 1932. La République espagnole se nomme République des Werktätige. [Traduit en français par République des travailleurs] Doit venir d’un mot russe. Depuis quand existe-t-il en allemand ? Au congrès pédagogique à Leipzig (ces jours-ci) on remet la distinction Enseignant méritant. Sur le modèle russe ». (I, 673)

Der Werktätige est une substantivation de l’adjectif werktätig qui signifie actif (tätig) qui fait ouvrage (Werk). Il regroupe en fait tous les actifs, celles et ceux qui ont un emploi, sauf les « ouvrier.e.s » qui constituaient une catégorie à part. Le substantif Werktätige semble en effet provenir du russe et de l’Internationale communiste où l’on s’adresse aux « ouvriers, ouvrières et …Werktätigen ». Les Werktätigen sont sous la direction de la classe ouvrière. Le vocable évacue deux mots, celui de Berufstätig qui a un métier, une vocation et celui ouest-allemand d’Arbeitnehmer, qui prend un travail opposé à celui qui en donne, le patronat (voir ici). Berufstätig est un mot d’origine luthérienne. Pour traduire dans la Sagesse de Jésus Ben Sira ce qu’en termes contemporains on rend par vieillis sur ton ouvrage, Luther a substitué au mot tâche, corvée, ouvrage, le mot Beruf mot à connotation religieuse provenant de Berufung au sens d’appel intérieur, de vocation. Max Weber a détaillé cette question dans son livre L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. (voir ici).

Dans le prolongement, j’ajoute le vocabulaire stakhanoviste, censé fouetter les énergies : >Activiste Hennecke<; >Vorantreiben< Faire avancer, progresser. « Toutes les deux phrases il est question de travailler de manière opérationnelle [Operativ arbeiten](II, 169) ou des adverbes tels que > Encore [Noch]< dans les expressions faire encore mieux, encore plus.

Communication optique et acoustique

A côté de la communication verbale, il y a communication optique et acoustique :

« Et maintenant musique : Fanfares et tambours devant la porte de la salle et sous ces sonorités le défilé des drapeaux qui sont salués débout. Je vois à l’entrée, en rythme, les claires baguettes de timbales levées haut et croisées tout en haut. Ce mouvement, en particuliers des deux baguettes, réveille en moi l’image de la période nazie. Garçons boutonneux et Jeunesses hitlériennes et marche et hymne : certes les nazis ont volé cela aux bolcheviques. Mais le souvenir des nazis restent tout de même plus que pénible. Et la similarité des noyaux des totalitarismes reste, les extrêmes se touchent [en français dans le texte] (I, 675-76)

Un an plus tard, il notera la réponse qu’apporta à ceux qui sont choqué par la ressemblance entre les marches de la FDJ, Jeunesse libre allemande, organisation de jeunesse du SED, et celles des Jeunesses hitlériennes, Otto Grotewohl alors chef du gouvernement. Pour ce dernier il serait injuste de les confondre à cause des fanfares : Nous ne pouvons pas actuellement nous priver des moyens optiques et acoustiques ! « Si seulement la mémoire n’existait pas », commente Klemperer (II,51). S’il est juste de rappeler que les nazis ont beaucoup volé, « en l’empoisonnant », au mouvement ouvrier en termes de langage, de symbolique et formes d’organisation, on peut néanmoins penser qu’en raison de la charge toxique, la récupération est problématique et que pour une rééducation il aurait peut-être mieux valu se passer de certaines symboliques et les enfouir dans la terre comme le rappelle l’extrait ci-dessus des Carnets. D’autant que les marches finissent armées :

« Dans les journaux des images : la FDJ marche avec des armes de petit calibre. Les jeunes filles marchent également avec des armes . L’article qui accompagne les photographies : nous ne menons pas la guerre, nous défendons la paix. LQI. Mon appartenance au Parti souffre de tous les côtés de conflits [Anfechtungen]. » (II, 291)

« LQI : LIBERER. Personne ne conquiers plus, chacun >libère< (I, 679 + II, 74). La remarque a encore cours aujourd’hui.

Le 7 octobre 1949, création d’une chambre du peuple, d’un gouvernement provisoires et mise en place de la Constitution. En d’autres termes, création de la RDA. Le 11 octobre 49, Wilhelm Piek est élu Président de la République. Le 12 octobre 1949, le diariste écrit :

« >La République démocratique allemande<. Cela se déchaîne sur les ondes depuis hier. L’élection présidentielle, les défilés, les discours. Je ne me sens pas à l’aise avec cela. Je sais comment tout cela a été mis en place et préparé à la spontanéité et l’unanimité. Je sais combien tout cela s’est passé et a résonné sur le mode nazi. Je sais combien peu de réalité se trouve derrière cela. 20 millions ne forment même pas un tiers du peuple allemand et sur ces 20 millions au moins 12 sont antisoviétiques. Je sais que la République démocratique est à l’intérieur mensongère, le SED qui la porte veut la République socialiste, elle n’a pas confiance dans les bourgeois et les bourgeois se méfient d’elle.(I, 692)

Sprachzerreisung / Déchirure dans la langue

Au début de l’année 1950, Klemperer avance la notion de « déchirure de la langue ». Sa première apparition se présente ainsi :

« LQI : Impérialiste, la nouvelle façon de s’exprimer, n’est plus un mot étranger, à peine encore un mot savant [en français dans le texte], bien plutôt le mot appartient à une nouvelle langue commune. Le phonème séparé du mot, le mot extrait du contexte de l’allemand. De Vossler à Klemperer >Déchirure de la langue< » (II,5)

Karl Vossler était un philologue romaniste et universitaire allemand dont Klempere fut l’élève ainsi que Werner Krauss. Cet extrait mérite que l’on s’y arrête dans la mesure où c’est un des rares passages où le philologue élargit sa conception de la langue en parlant également de phonème et d’écart entre signifiant et signifié. Cette notion de langue déchirée ne concerne pas seulement comme on le verra la séparation en idiomes est-ouest de la langue allemande mais aussi la perte de signification des mots qui, en passant dans le langage courant, prennent le caractère d’un slogan abstrait.

L’auteur voulait faire de cette question de la >déchirure de la langue< un chapitre additionnel pour la troisième édition de sa LTI. Il tente d’écrire différentes choses sur la question mais se heurte à deux difficultés. Il y a d’une part son manque de connaissance de la langue de l’ouest ; « un travail trop intuitif. Ce que j’écris sur l’allemand de l’ouest ne repose pas sur des connaissances concrètes » (II,41) ; par ailleurs, il est confronté à un obstacle politique de censure : « tout ce qui concerne la déchirure de la langue a été rayé (parce que nous sommes une Allemagne) » (II,48). la question Allemagne unifiée / Allemagne divisée n’est pas encore clairement tranchée, Staline reste dans le flou. Klemperer lui a choisi :

« je ne crois plus à la patria allemande unique. Je crois que nous pouvons très bien développer la culture allemande en tant qu’état soviétique sous direction russe » (I, 187)

Et il note toutefois déjà l’existence d’une séparation dans le langage. L’étudiant en histoire de l’art puis en médecine[Fritz] Peschel, revenant d’un congrès international de jeunes artistes raconta à Klemperer :

« les hôtes ouest-allemands dirent : nous ne vous comprenons pas, que voulez-vous ? Sur ce il a, lui P[eschel] parlé dans la discussion de ma théorie de la déchirure de la langue. [Stephan] Hermlin lui a alors sonné les cloches, l’a démoli. C’est complètement faux, nous n’aurions qu’une seule langue. Il [Klemperer] devrait apprendre ce que dit Staline sur la question, nous aurions une seule grammaire… » (II,161).

Il est question ici du texte de Staline A propos du marxisme en linguistique paru en allemand la même année 195. Staline y affirmait que la langue n’est pas une superstructure : « la vie d’une langue est infiniment plus longue que celle d’une superstructure quelconque ». Certes, mais elle n’évolue cependant pas non plus dans l’éther et elle a une histoire. J’avoue avoir toujours eu du mal avec cette question de deux langues allemandes. En fait, il faudrait ici traduire Sprache par langage voire idiome, la « Sprache » pour Klemperer se réduisant pour l’essentiel à un style et un vocabulaire, la question de la toxicité des mots reste, elle, cependant entière. Il n’a, par ailleurs, pas connu l’invasion de la télévision ouest-allemande en RDA. Le philologue ne connaissait pas les travaux de Ferdinand de Saussure. C’est lui-même qui le dit. Lors d’une conférence théorique du SED sur les questions linguistiques, il observe qu’au final « on en est arrivé aux dogmes, à l’interprétation des dogmes, au concile et à l’école talmudique » (II,181). Puis à propos de la nouvelle manière d’insister sur les traditions nationales, il note que « les réflexions de Staline sur la langue aussi sont conservatrices ad nauseam »

« Bien que, sa vie durant, Klemperer se soit préoccupé de langue, le concept idéaliste, qu’il s’est approprié, ne tient pas compte des niveaux inférieurs de la structure linguistique. Il considère cependant la langue telle qu’elle s’exprime comme un objet scientifique sur le plan du style et du vocabulaire et non de la morphologie, de la syntaxe et de la phonologie. L’analyse de la langue par Klemperer se situe dans ces limites, elle est philologique, linguiste, il ne voulait pas l’être ».

(Heidrun Kämper : LQI – Sprache des Vierten Reichs / Victor Klemperers Erkundungen zum Nachkriegsdeutsch. Accessible en ligne)

Le langage de formules slogans est un moyen de propagande, c’est le style de la publicité, de la réclame, disait-on à l’époque. A ce propos, est repéré ce changement de dénomination : « La commission d’agitation [du SED] se nomme maintenant commission de publicité (Werbung) » (II,14). Il faut positiver et faire du neuf. Tout doit être nouveau [neu], l’homme nouveau, la nouvelle vie, le nouveau cours, parti de type nouveau, nouvel État, Neues Deutschland.

Langage disciplinaire.

« >Du liegst schief (LQI), Genosse Klemperer <» Tu as tort, camarade Klemperer. – Tu veux aller trop vite, le parti est assez fort pour rester en retrait, l’université, l’Union culturelle doivent avoir un dirigeant bourgeois » (II, 41)

Dans un premier temps, l’argument de fiction démocratique opposé à Klemperer pour ne pas être nommé recteur de l’université ou dirigeant de l’Union culturelle consistait à lui dire qu’il était membre du SED et qu’il devait laisser la place à quelqu’un qui ne l’était pas . (II,41). Le SED tenait les manettes mais en retrait. La LQI >Schiefliegen< signifie aussi plus sévèrement ne pas être dans la ligne voire déviationniste. « Dévier de la ligne veut signaler trop souvent être antidémocratique et anti-humaniste » (II, 469) LQI >Entlarven< démasquer [A propos du simulacre de procès Slansky et d’autres] maintenant aussi prisé que >Entfalten< déployer. (II,359).

La LQI de la guerre froide

Souvent, le diariste se contente d’un collectage de mot et leur origine – presse, radio, propos rapporté, attrapés dans les conversations, les réunions etc. Si la source est parfois indiquée, ce ne l’est pas toujours. De même pour leur signification. Il y a les mots et expressions de la guerre froide soit de l’Est soit d’importation occidentale. La liste est longue, je n’en garde que quelques-uns pour l’exemple : >Kriegsbrandstifter, Incendiaire de guerre<. « On ne dit plus troupes occidentales d’occupation mais troupes d’intervention » (II,106) >Francfort, la >Vichy allemande<. Et « venu de l’Ouest les armes ABC (atomiques, biologiques et chimiques, l’ABC de l’Ouest. Symbole moderne de la fin du monde ». (II, 457).

LQI : > Der Westen !< L’Ouest au sens de : il est passé à l’Ouest. (I,407) ; « >De l’autre côté<, porte attention à ce de l’autre côté (Drüben beachte dies Drüben ! » (I, 568) qui est moins une notion géographique que politique. >Die Zone< la zone (I, 592) ; la>bizonie<. [vocabulaire de l’ouest]

>Fuite de la République (Republikflucht), >débauchage, Abwerbung)< Guerre froide, Vigilance (Wachsamkeit)<. (II, 512) Les mots sont liés et font partie d’un vocabulaire politico-juridique. Si les gens quittent la RDA, c’est parce qu’il y a eu débauchage, que cela tient à la guerre froide, et nécessite vigilance. La RDA n’y est évidemment pour rien.

« LQI. Je note dans le journal d’aujourd’hui, la déclaration du Congrès international de Berlin sur la question allemande [une initiative du mouvement de la paix français] : contre l’intégration (insertion) (Integration vs Eingliederung) de l’Allemagne fédérale dans le bloc guerrier. Ce qui m’intéresse c’est cette traduction d’intégration signifiant insertion. Je consulte dictionnaire français et latin. Le long chemin depuis integer, intègre, pur à cette spécialisation ». >Remilitarisation< « LQI : passer la frontière, passer à l’ouest ou simplement se tirer » (I,684).

La LQI est également un sabir de parti, un lexique de luttes des classes, un jargon de cadre[>Kaderwelsch <]. A ce propos il a, dans une réunion de la commission pédagogique, posé la question de savoir si « >cadre< désignait définitivement une personne, un individu. (On fit silence) » (II, 469). Il finira par trouver une réponse : « Der Kader, le cadre désigne le fonctionnaire individuel, c’est passé au Journal officiel de la Chambre » (II, 505)

La LQI contient parfois des mots qui sont tout simplement à la mode

>Rahmen, cadre, encadrement< est devenu un mot à la mode. Il est question de l’encadrement musical d’une conférence (I, 425). « >Ex.< et >genuin<, ex[istantialisme] et véritablement sont devenus des mots à la mode-LQI » (I, 451)

En vrac quelques autres

>Einplanen< (II, 108-109) qui semble signifier budgéter. Avant l’on disait simplement République. Maintenant République populaire, République démocratique. (II, 143) Manie des épithètes . >L’homme soviétique<. >L’homme simple<.>Reportage< (devient une notion littéraire à expliquer dans les lycées). (II 358). « LQI. On parle, organise etc >à l’échelle<[Maßstab] du pays, du district etc. (I,446)

>>Sanierstelle< Lieu sanitaire désignant un institution de traitement-prévention des maladies vénériennes (I, 615). LQI : >Einfache Menschen – Staatsbewusst< ( gens simples – conscient de l’Etat). >Stadtparlament< Parlement municipal LQI (I,496) « >Kleinbürgelich Petit-bourgeois< LQI >Marx ?? » (I, 504) Marx ? > « Manifeste PC » >Rassenideologie< idéologie raciale LQI (I, 513)

Parfois la LQI reste encore la LTI. Il en notera jusqu’en 1959. Ainsi en octobre 1954 : >Stadt und Land – Hand in Hand< Ville et campagne la main dans la main : « Devise des nazis reprise sans modification ». (II,457)

Notes de congrès

Les congrès sont évidemment des lieux d’enrichissement de la LQI

« Profonde contradiction du Congrès [3ème congrès SED en juillet 1950], de notre situation en général, revendiquant de plus en plus fortement de représenter l’Allemagne entière et de plus en plus aligné sur le Parti soviétique comme parti d’un nouveau type. (Cf Insensibilité de l’Internationale [communiste] à la question de la langue » (II,62).

A propos de ce congrès, il note encore le fait que Grotewohl cite le Simplicissimus Freiheit die ich meine, la liberté selon moi [telle que je l’entend], et commente : « Tu veux dire la tienne ou la mienne ? Tu pense à la mienne, mais la mienne inclut vraiment tout le monde. Elle n’est pas nationaliste, pas racisée !! ». Il ajoute que le discours de Grotewohl « sera un important matériau pour LQI sur le passage de la langue du Parti à celle de l’État, à propos du bolchevisme allemand (II, 63) »

Retenons cette appréciation selon laquelle la langue du Parti devient celle de l’État.

Les rituels se lever, s’asseoir, applaudir, se balancer en tenant le bras de son voisin surtout les applaudissements mains levées « ont quelque chose de nazi » (II,64) « Chaque orateur termine avec un hommage à Staline. La formule est toujours la même : Unser Führer und Lehrer. Notre guide et maître. » Je ne sait pas si Jacques Duclos présent a fait de même.

Puis il est question de Walter Ulbricht :

« un affreux Socrate [hässlicher Sokrates] avec une petite barbe. Un excellent orateur et satiriste. […] Sait-il qu’il cite ou plagie Napoléon ou le tait-il par obligation lorsqu’il décrète : nous ne connaissons rien d’impossible [Cf. Impossible n’est pas français] ? Produire quand on est riche en matières premières n’est pas un exploit. Nous nous le réussissons sans cela …[…] » (II,65).

W. Ulbricht, était à partir de 1950 « secrétaire général du comité central du SED », rebaptisé « premier secrétaire » du comité central du SED en 1953. Klemperer le nommera plus tard Staliniculus (II, 599) ou évoquera son « antipathique voix de castrat » (II, 636)

Mots issus du vocabulaire technique

« LQI. On ne dit plus à l’intérieur du parti : aborder [anschneiden] une question mais à la place : anreißen (esquisser). E[va]. dit que c’est une expression technique de dessinateur. (Reissbrett) Planche à desssin (I,605).

Pour LQI le nouveau mot automation venu de l’anglais » (II, 500)

« LQI : Le roman est déconstruit (dekomponiert). Depuis quelques mois le mot préféré de la mère et fille Kirchner. L’ont-elles inventé ? Elles ne le pensent pas. Se cache derrière cela un intérêt nouveau pour les problèmes techniques. »(II,519)

« LQI (Technique) >La vérité sort du crépitement des compteurs Geiger< » (II, 633). « LQI : >Étouffer (Abwürgen) – Laisser de côté (ausklammern)<( Technique !) »( II,698).

Aujourd’hui, on invite quelqu’un, une organisation ou un parti à changer de …logiciel.

La >Technische Intelligenz<

« Ulbricht revient sans cesse sur l’alliance des ouvriers et de >l’intelligenzia technique<, toujours seulement cette >intelligenzia technique<. Et nous autres pauvres bougres »(II,65).

Les pauvres bougres sont évidemment les professeurs de littérature. Cette question est une préoccupation permanente de Klemperer y compris dans le domaine de l’école et de la formation universitaire : le primat de la technique sans la culture de la technique et sans culture générale en particuliers littéraire. Qu’appelait-on >intelligentzia technique< ? A défaut d’une improbable définition, on dispose d’une liste des personnes concernées dans une loi de 1951 portant sur l’amélioration de la couverture sociale et de la retraite de cette >intelligenzia technique<. Elle recouvre les ingénieurs, architectes, les techniciens spécialisés dans les différents domaines, minier, métallurgique, électrotechnique etc… ainsi que les directeurs d’usine, les enseignants des différentes matières techniques dans les établissement d’enseignement supérieur, les fonctionnaires des ministères concernés, etc…

Épuration

L’ épuration du SED à la suite des procès Slansky et Rajk et de l’affaire Noël Field conduit à l’exclusion, notamment, de Paul Merker, membre du Bureau Politique, Wolfgang Langhof, intendant du Deutsches Theater. C’est un avertissement à tous, comprend Klemperer qui note le vocabulaire utilisé et l’appel à la délation : perte de conscience de classe, absence d’une base politico-idéologique solide, adoption de positions trotzkistes, éléments petits-bourgeois…. S’il ne précise pas expressément qu’il s’agit là de la LQI, cela en fait bien entendu partie. Il écrit : « voici donc sans fard la langue des bolcheviques, alignement étroit avec l’URSS, le communisme le plus intransigeant ». (II,80) Et la fin de la fiction démocratique. Elle a des effets délétère sur la politique d’alliance avec des forces non communistes au sein du Kulturbund dont Klemperer est membre ainsi que sur la politique du Front national de la RDA et dont une des fonctions était précisément l’union.

« Go home, vieillard »

En 1950, il devient député comme représentant du Kulturbund. « Très, très désillusionné. Rôle de figurant et perte de temps ». A la Chambre du peuple se déroule « un spectacle de représentation vide ». Souvent il peste contre le nombre de réunions inutiles auxquelles il assiste en maudissant sa vanité ( Vanitatum vantiissimum vanitas) et son incapacité à se retirer de la vie publique. Outre ces activités chronophages, il multiplie les conférences aux quatre coins du pays, à commencer par celles sur la LTI, écrit nombre d’articles dans des journaux et revues, parfois publiés parfois non. Et il a fini par retrouver son activité d’enseignant du supérieur, d’abord à Greifswald et Halle enfin, aussi, à l’ Université Humboldt de Berlin.

Il est constamment en quête de reconnaissance et de positions honorifiques : il aimerait devenir recteur de l’Université de Berlin mais n’y parviendra pas, sa place à l’Académie des sciences se fera attendre ainsi que l’obtention d’un prix national. (II ,100). Il a 70 ans, nous sommes en 1950. Il a le sentiment qu’on lui dit : « «go home, vieillard [sic] ». Cela semble le plus souvent relever de l’affect. C’est comme s’il voulait s’empêcher d’approfondir la question. Reste qu’en tout état de cause, il se veut « un communiste convaincu ». Et même si la politique culturelle du SED lui apparaît totalement fausse, « nous sommes sur le plan intellectuel aussi barbares et fanatiques que les nazis », il veut en être car ce qu’il se passe en Allemagne de l’Ouest lui est « 1000 fois plus détestable »

Il relève pour sa LQI les expressions contenues dans la décision du Comité central du SED sur les objectifs de l’enseignement supérieur :

« Sévère concentration organisationnelle dans une année universitaire de dix mois – faire avancer la science progressiste – Faire des recherches pour l’action signifie faire avancer la science allemande au service de la paix. Contre toute apologétique du capitalisme et toute érudition livresque scholastique … Passage à l’offensive idéologique … Combat idéologique contre l’objectivisme, le cosmopolitisme et le socialdémocratisme. » (II,135)

Klemperer fait au passage, à propos des mots-clichés, une fort intéressante remarque :

« NB : un mot devient cliché, disparaît comme cliché usé rejeté, est déclichéisé [entclichiert] et rendu honnête. (A propos du livre de Hans Mayer sur Thomas Mann) (II, 139)

Dans la nuit du 8 juillet 1951, son épouse Eva décède.

Le Journal relève « l’épouvantable étroitesse d’esprit du SED » (II,214). Cela se traduit dans l’interdiction des œuvres de Schopenhauer, par exemple, ainsi que par la censure de certains passage de son histoire de la littérature française. Au cours d’une de ses séances à l’Université sur l’humanisme, il reprend un exposé dans lequel il est affirmé :

« la société est tout, tout s’explique. Le tout [prononcé] avec les mots-clichés et les phrases dogmatiques des écoles du Parti. J’ai protesté avec passion ; je suis devenu communiste lorsque j’ai compris que la personnalité sera développée sous le communisme et non pas anéantie…etc ». (II, 224)

Il fallait être constructif, créatif, positif, optimiste…. Un optimisme baptisé réalisme socialiste qui rendit impossible d’exposer ce tableau de Hans Grundig dédié aux victimes du nazisme :

« Le magnifique tableau de Hans Grundig sur les camps de concentration n’a pas été admis à l’exposition de Berlin. Il n’est pas assez optimiste, il est ‘formaliste’. Dans la peinture, la bêtise sévit encore plus gravement que dans la littérature. » (II,237)

Malgré les relations LTI/LQI, Klemperer n’assimile pas les régimes nazi et socialiste. Il maintiendra jusqu’à la fin de sa vie une fidélité à la RDA comme un moindre mal comparé à la RFA.

« L’ouest est pourri et j’appartiens à l’est. Pour moi il n’y a pas de doutes là-dessus. Mais intérieurement je suis vraiment fatigué et meurtri ».

Malgré toutes ses faiblesses, il se considère du meilleur bord sans être « aveugle sur ses étroitesses et perversités » (II 245) Il se demande « comment sont prises les décisions en RDA ». Que décide le ministère, que décide le Comité central, qui est l’un, qui est l’autre, quels sont les motifs derniers ? … « En quelles mains se trouvent le régiment de l’enseignement supérieur de la RDA ? » (II,170). Il se rend bien compte que les décisions ultimes sont prises au Comité central du SED. Qui accapare la « concentration générale du pouvoir « dans la République qui dans le fond est le Parti » (II, 360).

Son agenda est rempli à ras bord. Malgré cela il n’arrive pas à quitter son activité sociale. Toujours le désir de s’occuper de ses propres affaires sans parvenir à s’y résoudre et toujours la peur d’être seul et au repos. Et cette « stupide peur de la fin » (II, 241). Tout en soupirant parfois : « je devrais tout lâcher et écrire mes livres », il tient cependant aussi à ce qu’il considère comme sa lutte, fût-elle « désespérée » « pour la liberté de l’esprit » qu’il mène dans ses cours, conférences et séminaires à Berlin comme à Halle (II,247). Entre deux de ses nombreuses activités, il a, le 29 mai 1952, un rendez-vous rapide à la mairie pour épouser Hardwig Kirchner, de 46 ans plus jeune que lui, avec le sentiment d’être bigame, tant le fantôme d’Eva reste présent. Le mariage religieux aura lieu en 1957, Hardwig est catholique.

Littérature

Sur le plan de l’histoire de la littérature, il est confronté à une citation de Friedrich Engels qu’on lui oppose pieusement. Engels a écrit quelque part que « Balzac était bien plus réaliste que tous les Zolas passés, présents et à venir… ». Il doit affronter d’autres difficultés et en particulier la lecture étroitement sociologique de la littérature : « Werther de Goethe est un roman d’amour et non un matériau pour des études sociologiques » (II, 515).

« Il me semble que l’erreur la plus profonde et de loin pas surmontée réside dans la relation trop étroite à la politique, la subsomption trop étroite à la politique. Il n’est tout simplement pas vrai que que c’est à partir de l’impérialisme que l’on arrive au symbolisme etc, que l’on fait de la musique impérialiste, etc, etc » (II, 159)

Les décisions concernant la littérature lui apparaissent comme celle de l’Assemblée nationale française décrétant que Dieu existe : « Moscou doit décider ce qu’est la langue, la littérature. Dans ce domaine existe chez nous une dictature plus abrupte qu’à l’Ouest. Mais je considère cette dictature intellectuelle [geistige Diktatur] comme transitoire – momentanément nécessaire – et qui se desserre et je crois, qu’à l’intérieur de cette dictature, nous sommes plus progressistes et plus humains que les amis des Américains [Ami-Freunde] » (II, 329]. C’est la première apparition du mot dictature dans son Journal. L’expression « dictature d’Ulbricht » n’apparaîtra qu’en 1958.

« Le nouveau mot à la mode proclamé par Lukács : >perspective>. Un mot nouveau pour la redécouverte de la plus vieille évidence qu’un programme de parti […] n’est pas la finalité d’un roman. […] Toute cette agitation sur l’élevage (Züchtung) d’écrivains, la formation de troupes d’écrivains, de l’>orientation [Ausrichtung]< est pénible » (II 530).

Le dernier mot a une connotation LTI. « Ce que l’état des ouvriers et des paysans peut me taper sur les nerfs – au moins dans le domaine des lettres » (II, 441), soupire-t-il. Comment comprendre en effet qu’une œuvre comme Le vieil homme et la mer d’Ernst Hemingway ne puisse pas paraître en RDA.

Deux voyages (en Pologne et en Roumanie) et un mariage, l’obtention du prix national des arts et lettres, troisième classe, la mise sous presse de son livre sur le dix-huitième siècle français, Le siècle de Voltaire, marqueront l’année 1952. « Que des broutilles de production propre », note-t-il dans ce bilan de fin d’année. Recevant l’ébauche de laudatio pour ce prix, il regrette les références trop importantes au fils de rabbin, au sort des juifs. et réagit auprès de son autrice :

« le philosémitisme m’est tout aussi pénible que l’antisémitisme. Je suis allemand et communiste, rien d’autre ». (II, 351)

Le 18 août 1945, Victor Klemperer, qui s’était converti au protestantisme, et sa femme Eva, avaient quitté l’Église évangélique luthérienne dont ils était membres considérant avoir été abandonnés par elle pendant la période nazie. Klemperer ne faisait pas grand cas de la religion. A propos de >Jugendweihe< [Équivalent laïc de la confirmation religieuse], il écrit :

« Une erreur philologique de notre part. Weihe sent l’encens (Weihrauch) Nous ne sommes pas une religion. Pourquoi faisons nous comme si ». (II,537).

D’autres substituts aux formes religieuses qu’il na pas relevé ont été formés sur le même modèle >Kindesweihe<,pour le baptême ; > Eheweihe< pour la mariage ; > Grabweihe< pour l’enterrement.

Signification dissoute

LQI signifie aussi dissolution des significations

« LQI – Dissolution [Zerfließen] de la notion d’humanisme. Grotewohl a dit récemment à la Chambre qu’il pourrait sortir de la proposition de Staline d’une rencontre pacifique avec Eisenhower quelque chose de bon si aux USA on pouvait seulement oser être humaniste. Il voulait dire humain. »

L’autre forme de dissolution de signification porte sur la notion même de réalisme socialiste à propos de laquelle il repère cette belle définition d’un officier soviétique : « Le réalisme est comme la réalité seulement un chouia plus beau [nur bissl schöner] ».

« La notion de réalisme (socialiste) perd petit à petit toute signification délimitée. Le théâtre de marionnettes, la caricature expressionniste la plus extrême est ‘réaliste’. Sous l’apparente loi de restriction toute possibilité de combinaison est possible : typage, symbolisation, romantisme révolutionnaire. Toujours la plus grande étroitesse : « si tu n’a pas la foi socialiste, tu n’es pas un poète ».(II, 368)

En février 1953, le dernier but auquel il aspirait est enfin atteint : être membre de l’Académie des sciences. « Il ne peut, humainement parlé, [en français dans le texte] plus rien m’arriver. Je suis moi » (II, 361)

5 mars 1953 Mort de Staline. Avril 1953 : de partout il entend parler de « la grand insatisfaction » des ouvriers et paysans.

« On augmente les prix, on rend les choses plus difficiles, on les aggrave et on écrit tout le temps que cela va toujours mieux chez nous. Misère de l’armement » (II, 371)

Attention chaussée glissante !

« Politiquement, je suis ébranlé par 1) le fait que l’adoption par le Bundestag du Traité européen – après tant de protestations enflammées – soit presque entièrement passée sous silence. 2) l’éviction (ou arrestation ?) de Franz Dahlem (Attention ! chaussée glissante ! l’avertissement est présent sur les autoroutes. Le panneau convient à tous les ministères, au Comité central et dans toutes les administrations publiques) » (II,380).

Franz Dahlem, membre du KPD depuis 1920, de 1928 à 1933 député du Reichstag. Emigré, il fut l’un des trois dirigeants politiques des Brigades internationales. Arrêté en France en 1939 et livré à la Gestapo, il sera déporté à Mauthausen en 1941. Plus tard membre du Comité central et du Bureau politique de SED dont il a été exclu en 1953 dans le sillage du simulacre de procès contre le secrétaire général du PC tchécoslovaque Rudolf Slansky. Dahlem était accusé d’aveuglement face aux activités d’agents impérialistes et de n’avoir pas conformément aux normes admis ses fautes. Staline était mort mais la déstalinisation pas encore en route. Dahlen sera réhabilité en 1956. Il sera vice-ministre aux affaires universitaires et président de l’Association Allemagne-France.

« Trop de choses dans le comportement de notre gouvernement plus précisément de mon Parti me font vomir [ankotzen] moi aussi de jour en jour un peu plus » (II, 385).

Nous sommes quasiment à la veille du soulèvement ouvrier du 17 juin 1953. Le 20, il note pour sa LQI le gros titre > l’aventure fasciste a échoué<. Klemperer commente « Dégoûtante cette façon de jouer les vainqueurs. Seuls les chars soviétiques y ont aidés ». (II, 389). Le plus grave pour lui est d’être, à ce moment-ci, en tout dépendant de rumeurs, le gouvernement se tait et personne n’a confiance dans la presse ». (II,392). De sorte que :

« La question démissionner ou rester en fonction me tourmente de plus en plus » (II, 410)

l954 a été une année au cours de laquelle Klemperer fut malade et alité pendant 4 mois. Dans son bilan de l’année, il note :

« Politiquement je suis sur la touche. L’Ouest m’écœure mais ce que fait le SED m’est à peine moins odieux » (II, 464)

La réédition de la LTI a été refusée par les Editions Reklam. Manque de papier.

« Maintenant le livre est complètement apatride ». (II, 469).

Il faut ici préciser que la RFA ne s’était absolument pas intéressée à la Lingua Terii Imperii de Victor Klemperer. La France non plus d’ailleurs où la traduction des Carnets d’un philologue paraîtront 50 ans après la première édition, en 1996.

« Constamment profonde déception politique. Notre politique culturelle et autre est si bête et mensongère mais elle est cependant le moindre mal » (II,474)

Professeur émérite

Follow

Follow

« Les tonalités à la Goebbels sont de retour »

« Weidel : Les nationaux-socialistes étaient socialistes. Adolf Hitler était socialiste.

Musk : Oui, ils ont nationalisé les industries comme des fous.

Weidel : Oui, absolument ! Il était communiste et se considérait comme socialiste. Ähm. Ce qu’ils ont fait. Ähm. Ja. Ähm. Ils ont financé les entreprises privées par l’État, puis ils ont demandé des impôts, des impôts énormes. Et puis aussi… attendez une seconde, je cherche le mot maintenant… Verstaatlichen… oui nationaliser l’ensemble de l’industrie. Ja. Vous l’avez déjà dit. Et le plus grand succès, le plus grand succès après cette terrible époque de notre histoire a été d’étiqueter Adolf Hitler comme étant de droite et conservateur. Il était exactement le contraire. Il n’était pas conservateur. Il n’était pas libertarien. C’était un communiste, un socialiste !

Elon Musk : Oui !

Weidel : Donc, point final. Pas de commentaire là-dessus.»

(Alice Weidel, cheffe de file de l’AFD, extrême droite allemand dans son dialogue avec Elon Musk, le 9 janvier 2025 sur le réseau du milliardaire.Trad. Deepl)

Cela ressemble à une scène d’adoubement de la vassale par son suzerain qui la fera bénéficier d’un traitement algorithmique de faveur. Technoféodalisme.

On notera que ne pas être libertarien, c’est déjà être communiste. Devant une telle ignorance crasse, on hésite un moment. On se demande s’il faut s’y arrêter, en parler. J’en étais là quand, mettant bout à bout un certain nombre de déclarations venues de la sphère trumpiste, je me suis rendu compte que cela faisait système. Et puis, j’ai redécouvert en illustration d’un entretien avec un historien, spécialiste de l’extrême droite, dans l’hebdomadaire Die Zeit, le photomontage ci-dessous de John Heartfield. Enfin, je me suis rappelé l’avertissement de Victor Klemperer : croire à l’inefficacité de ce qui nous apparaît comme un tombereau de bêtises, est dangereux.

Photomontage de John Heartfield pour la « une » l’AIZ, Arbeiter Illustrierte Zeitung, Journal illustré des travailleurs du 19 avril 1934. L’AIZ a été édité à Berlin de 1921 à 1933 puis en exil à Prague de 1933 à 1938.

„Mimikry

Nachdem alle Versuche, die nationalsozialistischen Ideen in der Arbeiterschaft zu tragen erfolglos geblieben waren, ist Göbbels auf einen letzten verzweifelten Einfall gekommen : er hat den „Führer“ überredet , fortan, wenn er vor Arbeiter spricht, sich einen Karl Marx-Bart umzuhängen.“

« Mimétisme

Après l’échec des tentatives de faire entrer dans le monde ouvrier les idées nationales-socialistes, Goebbels a eu, en désespoir de cause, une ultime inspiration : il a convaincu le « Führer » de se mettre dorénavant, quand il parle devant des ouvriers, une barbe de Karl Marx »

L’insert de texte en haut à droite fait référence à une annonce parue dans la presse, le 8 avril 1934. Elle traite de la plaquette du Front national du travail, réunissant patrons et salariés sous la coupe du parti nazi. La nouvelle mouture de l’emblème pour le Premier mai, que l’on retrouve au bas du photomontage, montre à côté de la tête de Goethe et de l’aigle à croix gammée, les « symboles bolcheviques de la faucille et du marteau ».

La rhétorique de réinterprétation de l’histoire si elle est actuelle pour les extrêmes droites désormais mondialisées n’est absolument pas nouvelle comme le montre la caricature de John Heartfield. On peut même remonter avant Hitler pour trouver cette technique de détournement des aspirations et des slogans du mouvement ouvrier à des fins de propagande nationaliste. Bien entendu Hitler n’était pas communiste. Les communistes mais aussi des socialistes et sociaux-démocrates, des syndicalistes ont été parmi les premiers déportés, torturés et assassinés, dans les camps de concentration nazis sans même parler de l’anticommunisme antisémite vouant les « judéo-bolcheviques » à l’extermination.

En quoi consistait le système hitlérien ? Pour reprendre une définition de l’Agence pour la formation civique du Land de Brandeburg :

« Le national-socialisme était nationaliste à l’extrême, antidémocratique, anti-pluraliste, antisémite, raciste, impérialiste et anti-communiste. Il se caractérisait par l’asservissement de la société à un dictateur (le principe du chef), un ordre social dans lequel la « race » et le « sang » jouaient un rôle central (la « communauté du peuple »), l’exclusion raciste de minorités jusqu’au génocide, un appareil de répression et de terreur hors de toute norme de droit (système concentrationnaire), un parti unique (le NSDAP) et un contrôle presque total de la vie sociale ». (source)

Il faudrait plutôt parler de national-capitalisme. Après ce bref rappel, intéressons-nous plus précisément à ce qui relève du symbolique.

« La droite a toujours eu son propre agenda de politique linguistique. Qu’y avait-il parmi les premiers décrets de Trump en janvier ? Le changement de nom du Golfe du Mexique ! Goebbels a poussé la politique linguistique jusqu’au raffinement. Il était passé maître dans l’art du retournement qui est au centre de la propagande de droite. La liberté c’est l’esclavagisme, l’esclavagisme c’est la liberté ; la guerre c’est la paix, etc »,

déclare l’historien Volker Weiß dont je traduis les propos tenus dans l’hebdomadaire die Zeit (édition du 13 février 2025)

On peut ajouter de Moscou à Washington et inversement : l’agressé est l’agresseur, les Ukrainiens sont nazis (Poutine), Volodymyr Zelensky est un dictateur (Trump), les démocrates sont des fascistes, etc. Et le président des États-Unis mérite le prix Nobel de la paix ! Bref, Orwell. Ou le père Ubu, cornegidouille ! Les « ingénieurs du chaos », désormais installés dans le bureau ovale, sont à la manœuvre du rouleau compresseur idéologique.

Volker Weiß, après avoir rappelé l’habileté du ministre de la propagande nazi « à se saisir d’ emprunts stratégiques de gauche » et sa volonté de « voler à l’adversaire les concepts pour les dévaluer », ajoute :

« Les tonalités à la Goebbels sont de retour ».

On se rappelle alors l’avertissement de Victor Klemperer dans son LTI :

« même reconnue comme fanfaronnade et mensonge, la propagande n’en agit pas moins, pourvu qu’on ait le front de la propager sans état d’âme ; pourtant la malédiction du superlatif n’est pas toujours autodestruction, elle est trop souvent destruction de l’intellect qui lui fait face ; Goebbels était peut-être plus doué et la bêtise moins inefficace que je ne voulais le croire »

(Victor Klemperer : LTI, la langue du Ille Reich. Carnets d’un philologue. Traduit de l’allemand et annoté par Élisabeth Guillot. Présenté par Sonia Comb et Alain Brossat. Albin Michel 1996. p.289)

Entendre D. Trump déclarer que Dieu l’a sauvé pour qu’il rétablisse la grandeur de l’Amérique relève de cet héritage. Comme le note Richard Sennett, dans l’hebdomadaire Die Zeit (23.01.2025), une telle phrase aurait pu être prononcée en 1933.

C’est pour pratiquer la destruction du symbolique, de la langue, pratique exacerbée par les réseaux (a)sociaux, véritables pompes à pĥynance, que le vice président des États-Unis, J.D. Vance, réclamait la liberté d’expression en Europe. Cela vaut aussi pour les clins d’oeil gestuels. Avec, comme conséquences, le déni des évidences et la destruction des savoirs. Volker Weiß, dans un autre entretien au Philosophie Magazin allemand cette fois, parle à propos de la réinterprétation de l’histoire par l’extrême droite d’une « déclaration de guerre à l’historiographie scientifique ». Plus généralement aux sciences en général.

J.D. Vance, à Munich, avait affirmé, avant de rencontrer la représentante de l’AFD qu’il n’y avait « pas de place en démocratie pour les cordons sanitaires », les pare-feux entre la droite et l’extrême droite. Personne n’a quitté la salle. Et le message a été entendu par le parti chrétien démocrate allemand. A défaut, ce sera la censure. C’est ce qui vient d’arriver au Théâtre Maxime Gorki de Berlin sommé par la police, hors mandat judiciaire et sous prétexte qu’elle était offensante, d’enlever l’affiche apposée sur la façade du bâtiment.

Cette affiche d’art action conçue par le Zentrum für politische Schönheit, centre d’action artistique et politique appelle les électeurs à voter, le 23 février aux élections législatives, en les avertissant par le montage d’une pose d’embrassade entre le candidat de la droite à la chancellerie, Friedrich Merz et la chef de file de l’extrême droite, Alice Weidel, que « la frontière [entre les deux] n’est plus sûre »

Sur la première photographie, sur un autre mur près du théâtre, on remarque une annonce de l’actuelle exposition du Musée historique de Berlin. Son thème : Was ist Aufklärung ? Qu’est-ce que les Lumières ?

Question à laquelle Immanuel Kant répondait :

« L’Aufklärung, les Lumières, c’est la sortie de l’homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement?. Telle est la devise des Lumières. » ( Voir ici)