Une publication invitée de Anne Alombert

Face aux effets de l’économie de l’attention, que le développement des « intelligences artificielles génératives » risque d’aggraver, les propositions fleurissent : interdiction des smartphones dans certains lieux publics, rationnement du nombre de gigas quotidiens, etc. Mais est-il bien raisonnable de vouloir contrôler les usages des citoyens sans s’être efforcé, d’abord, de limiter le pouvoir des plateformes ? En démocratie, le rôle de la puissance publique n’est-il pas d’abord de nous protéger de l’influence grandissante des entreprises privées sur nos libertés d’expression et de pensée ? Si ce sont les fonctionnalités technologiques et les modèles d’affaires des géants du numérique qui sont à l’origine de la captation des attentions et de la désinformation généralisée, prenons le problème à sa racine plutôt que de nous attaquer à ses effets. La puissance publique a un rôle fondamental à jouer, avant toute chose pour transformer le fonctionnement et les interfaces des plateformes afin de rendre possible l’exercice des libertés, aujourd’hui menacées. Pour ce faire, les algorithmes de recommandation citoyenne et le dégroupage des réseaux sociaux s’affirment comme deux leviers fondamentaux qui pourraient être facilement activés. Loin des discours démagogiques, ils pourraient constituer les principes d’un nouveau projet européen, pour un numérique à la fois démocratique et contributif.

Avec ce préambule, l’autrice, Anne Alombert, résume elle-même une note qu’elle a rédigée pour le Conseil national du numérique (CNNum) dont elle est membre et qu’avec son aimable autorisation je mets en ligne ci-dessous. Je le fais en raison de sa pertinence (face à la dégradation des usages d’un web privatisé, s’attaquer aux causes plutôt qu’aux effets), de son actualité (la recommandation automatique renforcée par l’« intelligence artificielle », conduit à la propagation de fausses informations et bloque la publication de contenus d’utilité publique), des solutions proposées (transformer l’architecture même des réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation) dont elle montre la faisabilité pour peu qu’en existe la volonté d’une puissance publique et de la dimension européenne de son propos. Son titre complet est le suivant : De la recommandation algorithmique privée aux pratiques citoyennes et contributives : assurer nos libertés à l’ère de l’intelligence artificielle

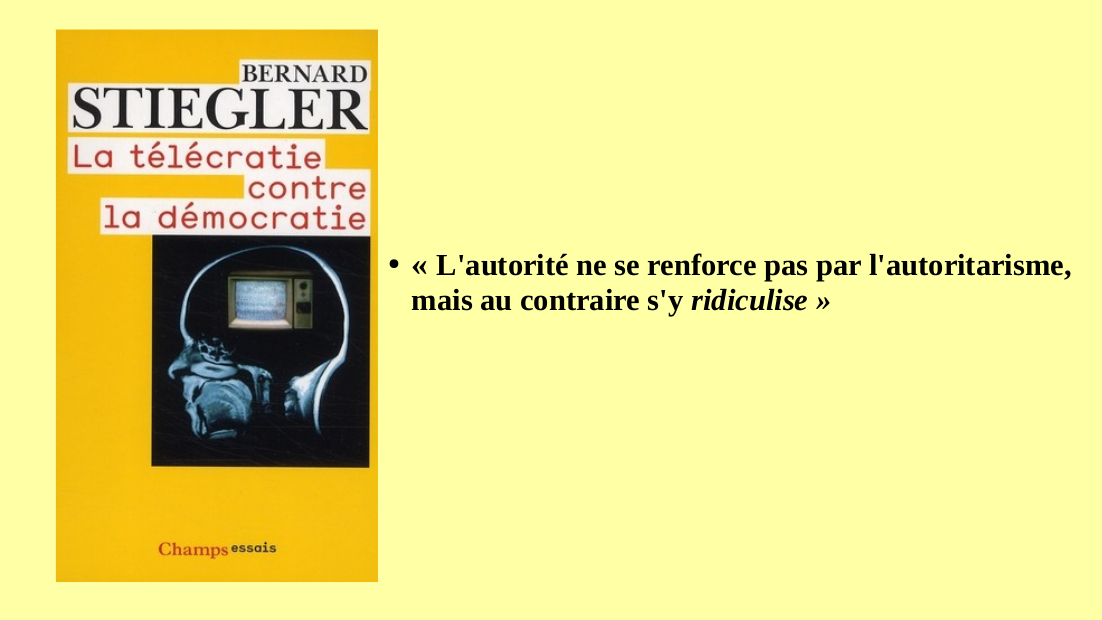

Maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l’université Paris 8, et membre du CNNum, Anne Alombert s’intéresse aux enjeux des technologies numériques. Elle est co-auteure du livre Bifurquer, co-écrit avec le philosophe Bernard Stiegler et le collectif Internation. Elle a publié Schizophrénie numérique (Allia, 2023) et Penser l’humain et la technique. Simondon et Derrida après la métaphysique. (ENS Éditions, 2023). Et vient de paraître, avec Gaël Giraud, Le capital que je ne suis pas ! Mettre l’économie et le numérique au service de l’avenir (Fayard 2024)

Son texte s’articule autour des questions suivantes qui en forment le sommaire :

– Introduction : d’où venons-nous ?

– La recommandation automatique par les géants du numérique : une « destruction massive de nos démocraties » ?

– Les « intelligences artificielles génératives » : élimination des singularités et amplification des biais

– De la recommandation automatique privée à la recommandation contributive citoyenne.

– Réinventer le pluralisme médiatique dans l’espace numérique

– Le dégroupage des réseaux sociaux : liberté d’innover, de choisir et de penser

– Conclusion : que nous est-il permis d’espérer ?

On peut télécharger le texte directement sur le site du CNNum ou le lire ci-après.

De la recommandation algorithmique privée aux pratiques citoyennes et contributives :

assurer nos libertés à l’ère de l’intelligence artificielle

Une publication de Anne Alombert

Introduction : d’où venons-nous ?

Face aux enjeux de l’économie de l’attention numérique, les propositions fleurissent pour limiter les effets des écrans : interdictions des smartphones dans certains lieux public1, rationnement du nombre de gigas quotidiens2, etc. Quand bien même de telles mesures pourraient devenir effectives (ce qui est loin d’être prouvé), est-il bien raisonnable de vouloir agir de la sorte sur le plus grand nombre sans s’être efforcé, d’abord, de limiter le pouvoir des plateformes ou du moins leurs effets les plus nocifs ? Cette question en appelle une autre, concernant le rôle de la puissance publique dans les régimes démocratiques : si les limitations portant sur nos comportements individuels peuvent évidemment être utiles dans certaines situations, la priorité ne devrait-elle pas être plutôt de nous protéger de l’influence grandissante des entreprises privées sur nos libertés d’opinion et de pensée ? Si ce sont les fonctionnalités technologiques et les modèles d’affaires des géants du numérique qui sont à l’origine de la captation des attentions et de la désinformation généralisée, comme l’a montré le dernier rapport du Conseil national du numérique sur le sujet3, n’est-il pas nécessaire de prendre le problème à sa racine plutôt que de s’attaquer à ses effets ? La puissance publique a sans doute un rôle fondamental à jouer, mais celui-ci ne consiste peut-être pas tant à restreindre les usages des citoyens qu’à rendre possible l’exercice des libertés d’expression et de pensée, aujourd’hui menacées dans l’espace numérique. Pour ce faire, ce sont les architectures des réseaux sociaux dominants et les algorithmes de recommandations associés qui doivent être transformés. Pour comprendre pourquoi, comment et en quel sens, il est nécessaire de revenir brièvement sur les mutations de l’environnement informationnel numérique, afin d’en saisir les enjeux politiques et d’ouvrir des perspectives démocratiques sur les plans de la régulation comme de l’innovation.

Depuis une vingtaine d’années maintenant, l’espace médiatique numérique s’est considérablement transformé : créé et développé pour concrétiser des idéaux d’ouverture, de liberté, de partage des savoirs et d’apprentissage collectif, les réseaux sociaux dominants sont aujourd’hui souvent devenus le lieu du cyberharcèlement, de la violence en ligne et de la désinformation. L’émergence d’Internet puis du Web promettait d’ouvrir sur une forme d’horizontalité et de réciprocité, en rupture avec la verticalité des médias audiovisuels traditionnels. Pourtant, la captation « des temps de cerveaux disponibles4 », principe du modèle d’affaire des chaînes de télévision privées, n’a sans doute jamais été aussi généralisée qu’à l’époque d’une entreprise de vidéo à la demande comme Netflix, dont le principal concurrent n’est autre, selon la formule usitée, que le sommeil des populations5. Les technologies numériques initialement conçues comme supports de l’intelligence collective sont désormais devenues des « technologies persuasives6 » au service trop souvent du « business de la haine7 » d’une poignée d’acteurs privés. Un tel renversement s’explique par des facteurs à la fois économiques et technologiques : il résulte des modèles économiques et des fonctionnalités numériques développés depuis une dizaine d’années par les grandes entreprises du numérique.

Les industries numériques ont évolué dans le sens d’une privatisation de plus en plus marquée, entre les mains de quelques « géants », qui fondent leurs modèles d’affaires sur la captation de l’attention et la collecte des données8. Celles-ci sont revendues pour servir le marketing et la publicité de certaines entreprises comme la propagande politique de certains gouvernements ou partis politiques par le jeu du ciblage personnalisé. Au Web fondé sur le principe des liens hypertextes, qui permet la navigation intentionnelle de sites en sites, se sont peu à peu substitués les algorithmes de recommandations automatiques de contenus, qui téléguident les utilisateurs vers les contenus qui ont suscité le plus d’« engagement » des utilisateurs9, sachant que ces contenus sont aussi ceux qui auront le plus de probabilité d’être les plus sensationnels, les plus choquants, voire les plus violents. Car ce sont ces recommandations qui permettent de « maximiser l’engagement » des usagers et d’augmenter les profits, quand bien même cela supposerait d’amplifier des contenus nocifs ou de renforcer des tendances grégaires ou mimétiques. Aux blogs ou aux forums, à travers lesquels les individus pouvaient publier leurs points de vue singuliers et échanger collectivement autour de leurs intérêts communs, se sont substitués les profils personnalisés et les réseaux dits « sociaux », sur lesquels les individus atomisés cèdent leurs données personnelles, ne disposent que de formats très limités pour s’exprimer et se comparent les uns les autres à travers leurs nombres de vues. Les transformations économiques et technologiques impliquent donc une transformation des usages et des pratiques alors érigés comme standards : de la navigation active nous sommes passés au téléguidage automatisé, des points de vue singuliers nous sommes passés à la quantification des vues, de la discussion collective nous sommes passés à la viralité des contenus. Les possibilités de circulation, d’expression et de relations sur la Toile se sont considérablement détériorées.

La recommandation automatique par les géants du numérique : une « destruction massive de nos démocraties » ?

Les conséquences à la fois psychiques, sociales et politiques associées à tort ou à raison à ces transformations sont nombreuses : destruction des capacités mémorielles et attentionnelles des plus jeunes générations, polarisation des opinions, ciblage des électeurs, circulation massive de fausses informations… Autant d’effets potentiels et particulièrement problématiques que les leaders nationalistes et autoritaires ne manquent pas de nourrir, par l’intermédiaire de leurs équipes de spin-doctors et de data scientists, experts dans la communication et l’astroturfing10 numériques. Qu’il s’agisse de l’affaire Facebook-Cambridge Analytica en 2016, durant laquelle les données de 87 millions de citoyens américains furent aspirées, vendues et utilisées par le comité de campagne de Donald Trump pour influencer des électeurs indécis11 , qu’il s’agisse de l’entreprise de commerce électronique Casaleggio Associati et des spécialistes de marketing numérique au fondement de la montée du mouvement Cinq Etoiles en Italie12, ou qu’il s’agisse des milliers de faux comptes Twitter créés par l’équipe de campagne d’Éric Zemmour durant les élections présidentielles françaises de 202213 ; la recommandation automatique, qui permet de suggérer aux usagers des contenus sur la base de leurs comportements et préférences passées ainsi que d’amplifier les contenus qui ont le plus de vues, est au cœur des stratégies des « ingénieurs du chaos14 ». Elle est aussi au cœur des modèles économiques des géants du numérique. C’est la recommandation automatique qui, selon le Center for Countering Digital Hate (CCDH), permet à dix acteurs de diffuser 69 % des contenus climato-sceptiques sur les réseaux, en alimentant les revenus publicitaires de Facebook et de Google15. C’est encore la recommandation automatique qui fait le succès de TikTok, dont l’algorithme se fonde sur deux facteurs principaux : le temps passé par l’utilisateur sur le contenu et la capacité de ce dernier à faire revenir l’individu sur le réseau – si bien que, toujours selon le CCDH, les adolescents consultant des vidéos liées à l’image de soi ou à la santé mentale se voient potentiellement plus suggérer des contenus liés à des troubles alimentaires ou à des tendances suicidaires16. Une allégation qui n’est pas sans lien avec l’enquête ouverte par la Commission européenne à l’encontre de la même entreprise17.

En bref, si la collecte des données personnelles constitue une atteinte au droit à la vie privée, si les interfaces fondées sur la captologie constituent une violation du consentement des usagers, les algorithmes prédictifs et la recommandation automatique emportent potentiellement avec eux une mise en péril des principes mêmes de la démocratie, en particulier, les libertés d’opinion, d’expression et de pensée – comme l’a déjà suggéré un rapport d’Amnesty International il y a quelques années18, et comme semblait le déclarer la maire de Paris en novembre dernier, désignant X (ex Twitter) comme une « arme de destruction massive de nos démocraties19». Contrairement aux promesses initiales du Web, les réseaux numériques dominants n’ont en effet plus rien de démocratique : si tout un chacun demeure encore libre de s’exprimer ou de publier, les utilisateurs sont néanmoins privés de la capacité d’intervention sur le cadre de leurs conversations et sur leurs espaces d’information. Le problème étant que ce sont les entreprises propriétaires des réseaux sociaux qui décident aujourd’hui de la visibilité ou de l’invisibilité d’un contenu, à travers des algorithmes de recommandation élaborés en toute opacité, dont les principes de fonctionnement demeurent cachés aux populations comme à leurs représentants. Une situation que le règlement européen sur les services numériques (DSA) pourra faire évoluer par le jeu des mesures permettant la collecte de données, la conduite d’enquête ou encore l’ouverture de certaines données aux chercheurs agréés.

L’apparence de décentralisation et d’horizontalité (celle de tous les usagers exprimant leurs opinions ou leurs avis publiquement et à égalité) masque donc une extrême centralisation ou une extrême verticalité (celle de quelques entreprises quasi-monopolistiques décidant des critères de ce qui sera vu ou non). L’espace numérique peut-il constituer un espace public démocratique dans de telles conditions ? Est-il légitime de laisser uniquement à des entreprises privées le soin de décider ce qui doit être vu ou de ce qui doit être invisibilisé ? L’amplification des contenus les plus suivis et ayant suscité le plus de réactions, positives ou négatives, peut-elle valoir comme critère de choix universel, en particulier quand les clics et les vues peuvent être automatiquement générés par des robots ?

Les « intelligences artificielles génératives » : élimination des singularités et amplification des biais

De telles questions prennent d’autant plus de sens dans le contexte de la diffusion massive des dites « intelligences artificielles génératives » qui alimentent les craintes quant à une aggravation exponentielle des problèmes existants. Non seulement ces dispositifs permettent de générer des fausses informations (textuelles ou audiovisuelles) en quantité industrielle et de manière parfaitement indiscernable des informations certifiées, mais ils permettent aussi d’alimenter des quantités massives de faux comptes qui servent ensuite à l’accumulation de clics en vue de la promotion des contenus par les algorithmes. De plus, depuis 20 ans, tout algorithme fondé sur des réseaux de neurones en traitement automatique du langage (dit NLP pour Natural Langage Processing) est construit pour prédire la séquence suivante, comme dans les logiciels d’auto-complétions. Dans la poursuite de quoi, les principaux modèles d’IA générative se fondent sur des calculs statistiques visant à prédire et à produire les suites les plus probables de signes en fonction des demandes des usagers20. Ces modèles probabilistes sont donc incapables de produire des contenus improbables, originaux ou singuliers, renforçant ainsi les moyennes et amplifiant les tendances dominantes21. D’où le caractère standardisé et stéréotypé des textes et des images automatiquement générés, sans compter le fait que ces textes et ces images ne tarderont pas à devenir dominants sur la Toile. Les contenus automatiques intégreront alors les données d’entraînement des logiciels de génération, qui opéreront leurs calculs probabilistes sur des contenus qui ont déjà été automatiquement produits, donc sur des contenus déjà calculés sur la base de leur probabilité.

Cette probabilisation au carré ne peut conduire qu’à une homogénéisation et à une uniformisation des contenus. Alors même que dans tout champ culturel ce sont les contenus improbables, originaux et singuliers qui font la richesse de nos pratiques. Qu’il s’agisse des savoirs théoriques ou scientifiques, des styles musicaux ou artistiques, des inventions techniques, des pratiques sportives, l’intérêt réside le plus souvent dans un écart par rapport à la norme, dans une démarche visant à aller à l’encontre des préjugés dominants. À l’inverse, la combinaison des algorithmes de génération et des algorithmes de recommandation, tous deux fondés sur la performativité des prédictions probabilistes, tend à invisibiliser toute nouveauté avant même qu’elle n’ait pu émerger. Ce n’est pas le cas tout le temps, rappelons-nous de la surprise créée par certains coups d’AlphaGo et ayant permis au logiciel de battre les meilleurs joueurs de Go de la planète22. La génération automatisée de textes et d’objets divers, tous différents les uns des autres, peut aussi produire des contenus qui n’ont jamais été vus, qui peuvent alimenter la créativité humaine. Mais pour les usages massifs en environnement ouvert, le risque est que nous tendions vers un appauvrissement considérable de la sphère informationnelle, mettant en péril la possibilité d’un débat public et d’une diversité culturelle.

Dans un tel environnement, la modération des contenus semble difficilement susceptible de faire face à l’ampleur des enjeux : non seulement la tâche qui consiste à modérer les contenus demeure encore entre les mains des réseaux dominants, qui ont souvent des intérêts financiers indépendants de la bonne information ou de la désinformation généralisée23, mais même si une volonté politique parvenait à s’affirmer sur ce plan, ce pouvoir resterait étranger aux citoyens. Il en va de même pour la recommandation, bien identifiée comme un levier majeur d’orchestration du débat public. Or, il n’y a nulle fatalité à ce que la recommandation soit nécessairement le fait de l’entité propriétaire du réseau social et réponde qui plus est à la logique de l’économie de l’attention. Il paraît d’autant plus important de sortir de cette idée reçue avec l’arrivée des IA génératives sur le marché.

La possibilité d’une intermédiation, ne serait-ce que partielle, de notre accès à l’information24 par des agents conversationnels doit nous amener à nous demander si nous souhaitons que les contenus sélectionnés dans la masse soient choisis en fonction des intérêts d’une poignée d’acteurs privés (aux dépens notamment du débat public) ou en fonction des évaluations diversifiées des citoyens, exerçant ainsi une nouvelle forme de citoyenneté, en participant à la structuration de leurs espaces informationnels quotidiens. Pour que cette nouvelle citoyenneté numérique devienne possible, il suffit de donner aux utilisateurs le pouvoir de comprendre et d’agir sur les algorithmes de recommandation, en articulant ces derniers avec les interprétations, les évaluations et les jugements humains. Il s’agit d’inverser la tendance : au lieu de laisser aux algorithmes de quelques entreprises privées le pouvoir de téléguider les choix des citoyens, il semble nécessaire de donner à ces derniers la possibilité d’influencer les recommandations algorithmiques afin de valoriser les contenus qu’ils jugent appropriés.

De la recommandation automatique privée à la recommandation contributive citoyenne

Ce passage de la recommandation automatique et privée (fondée sur les choix des entreprises et la quantification des vues) à la recommandation contributive et citoyenne (fondée sur les interprétations des citoyens et la qualité des contenus) est tout à fait possible. C’est ce dont témoignent empiriquement les travaux de l’association Tournesol25 qui propose une plateforme de recommandation collaborative de vidéos. Il s’agit de construire un algorithme de recommandation qui ne se fonde pas sur des critères quantitatifs et mimétiques, mais sur les évaluations et les contributions des individus qui ont regardé les contenus et qui les évaluent en fonction de leurs qualités (clarté et fiabilité de l’information proposée, pertinence et importance du sujet abordé, certification de(s) producteur(s) ou de(s) auteur(s), etc.). Il ne suffit donc pas de cliquer sur un contenu pour le mettre en avant, il faut l’évaluer selon certains critères collectivement partagés : c’est sur la base de ces critères que l’algorithme effectue ses calculs. De nombreux autres systèmes de recommandation ou projets pilotes témoignent qu’une autre forme de recommandation est possible, par exemple Youchoose ou l’usage de Bluesky, associé à celui de Skyfeed. Bluesky (le réseau social alternatif créé par Jack Dorsey, alors fondateur de Twitter) ou Mastodon (le réseau social libre, distribué et décentralisé au sein du Fediverse) témoignent combien la fonction de recommandation peut être configurée par les utilisateurs, notamment par le recours à des applications tierces. Au-delà de la fonction d’édition, les utilisateurs peuvent disposer de la liberté de choisir qui organise leur flux de contenus, selon quels critères et selon quels principes. Ce qui constitue une évolution fondamentale par rapport aux recommandations automatiques habituelles : des systèmes de recommandation contributive (fondés sur l’évaluation des contenus par les pairs et non seulement sur des décisions individuelles) pourraient apporter une dimension de certification supplémentaire, en donnant un nouveau rôle aux tiers de confiance. Là où aujourd’hui ceux-ci sont soumis aux logiques algorithmiques des propriétaires des réseaux sociaux dominants.

On pourrait ainsi imaginer une multiplicité de systèmes de recommandation contributive qui proposeraient des contenus selon une diversité de critères spécifiques, toujours en articulant les interprétations humaines aux calculs des algorithmes. Cela pourrait éviter les effets d’homogénéisation et court-circuiter la circulation de comptes alimentant les industries de la désinformation. Dès lors, différents partis politiques, médias, associations, institutions, universités ou groupes d’amateurs, de chercheurs ou de citoyens pourraient proposer leurs systèmes de recommandation singuliers, selon les critères qui leurs semblent pertinents. Ce nouveau secteur de la recommandation contributive et citoyenne pourrait d’ailleurs permettre l’enrichissement de la palette d’outils à disposition de certains médias, à l’heure où la surcharge informationnelle et les « intelligences artificielles génératives » menacent possiblement leur interaction avec le public. Un nouveau rôle pour les journalistes et médias qui le souhaiteraient pourrait notamment consister à évaluer certains contenus en fonction d’une ligne éditoriale donnée – ce qui suppose un travail d’interprétation et de jugement que les calculs statistiques des IA ne peuvent pas remplacer.

Dès lors, des contenus très peu vus pourront être recommandés s’ils ont été jugés particulièrement pertinents, car le nombre de clics ne constituerait plus le seul critère déterminant : une information jugée importante par tel ou tel groupe de citoyens mais peu relayée pourrait ainsi se voir recommandée. Ce qui est très loin d’être le cas aujourd’hui. Dès lors, la recommandation ne s’effectuerait plus en fonction des intérêts financiers de quelques acteurs privés, mais en fonction de l’avis des citoyens. Il devient alors à tout le moins possible que des contenus plus exigeants, mieux sourcés ou plus nuancés se voient recommandés, car les individus et les groupes qui votent ne sont ni les propriétaires des réseaux sociaux ni des candidats au pouvoir : ils n’ont aucun intérêt a priori à « maximiser l’engagement » des usagers, à capter leurs attentions ou à collecter leurs données, mais simplement à recommander les meilleurs contenus pour convaincre de leurs points de vue ou partager quelque chose qu’ils ont aimé. Le fait que les algorithmes amplifient les contenus les plus cliqués n’a donc rien d’une fatalité.

Du côté des usagers, l’avantage serait double : non seulement ils auraient le choix entre différents systèmes de recommandation, mais en plus, les critères de recommandation seraient explicités. L’existence de systèmes alternatifs de recommandation permettrait aux citoyens de choisir le système qui leur semble le plus pertinent, en fonction des critères revendiqués et des groupes de pairs participants à la recommandation en question. Un individu pourrait choisir son système de recommandation en fonction de ses intérêts et de ses orientations, comme il choisit de lire Le Figaro ou L’Humanité. Tout comme il pourrait choisir d’utiliser les deux alternativement. Outre cette liberté de choix et cette capacité de mise en dialogue des recommandations, les individus pourraient aussi savoir qui leur recommande quoi et pourquoi. De même qu’un lecteur sait qu’il ne va pas trouver les mêmes informations dans un journal comme Le Figaro ou dans un journal comme L’Humanité, un internaute aurait désormais la possibilité de savoir qu’en fonction du système de recommandation qu’il choisit, ce ne sont pas les mêmes types de contenus qui lui seront transmis. Un tel savoir est essentiel à l’exercice de l’esprit critique : un lecteur ne lit pas un article de la même manière en fonction du journal qui le publie et la connaissance de l’émetteur joue un rôle fondamental dans la réception du contenu. À l’heure actuelle, non seulement les algorithmes de recommandation sont invisibilisés, mais ils fonctionnent selon des principes et des critères non explicités. À l’inverse, si les critères des systèmes de recommandations étaient visibles et transparents, les internautes pourraient recevoir les contenus de manière plus éclairée.

Réinventer le pluralisme médiatique dans l’espace numérique

Une fois généralisés, les systèmes de recommandation contributive et citoyenne pourraient engendrer de profondes transformations en termes de circulation et de réception de l’information dans l’espace public, en particulier s’ils sont articulés à des dispositifs d’éducation aux médias incitant les jeunes générations à s’impliquer dans des collectifs de recommandation, en fonction de leurs centres d’intérêt et opinions. On imagine aussi aisément le caractère révolutionnaire de ce type de systèmes dans les champs culturels : les pratiques de curation numériques se verraient ainsi complètement renouvelées, pour le plus grand bénéfice des récepteurs comme des créateurs de contenus. Il sera très probablement plus intéressant pour des personnes amatrices de jazz de connaître les morceaux recommandés par un algorithme se fondant sur les évaluations de musiciens que par l’algorithme de YouTube. De même, on peut imaginer qu’une personne qui aime le cinéma ou la cuisine et qui a envie de découvrir de nouveaux films ou de nouvelles recettes soit plus intéressée de connaître les contenus recommandés par d’autres amateurs de cinéma ou de cuisine avec qui des intérêts communs ont déjà été identifiés.

D’aucuns pourraient considérer que pour avoir accès à de tels contenus, il suffit de suivre les comptes qui opèrent ce type de curation. Néanmoins ce n’est pas totalement exact. Tout d’abord, parce que ces contenus sont souvent noyés dans une masse de contenus autres que ceux provenant des comptes choisis par l’utilisateur. Ensuite, avec de tels algorithmes de recommandations qualitatives, les créateurs de contenus, quant à eux, ne seraient pas obligés de se conformer aux formats stéréotypés qui sont censés être les plus attrayants ou de répéter les techniques déjà éprouvées : ils pourraient expérimenter de nouvelles formules et oser l’originalité, en visant la qualité du contenu et le goût du public, et non les seuls calculs quantitatifs.

La recommandation collaborative représente ainsi, dans le champ des médias numériques et face aux Big Tech, le même type de contre-pouvoir que celui représenté par la radiodiffusion et l’audiovisuel publics dans le champ des médias analogiques, face aux radios et aux chaînes privées : les stations de radio et les chaînes de télévision publiques assurent que certains espaces médiatiques ne se soumettent pas à la loi de l’audimat et de la publicité, mais puissent aussi valoriser certains contenus pour leur qualité. Même si l’audience constitue désormais un critère déterminant pour les médias publics comme privés, le fait que ces stations et les chaînes du service public ne soient pas soumises prioritairement aux exigences de valorisation financière permet d’assurer un pluralisme médiatique minimal dans ces secteurs et constitue la condition de possibilité de la diversité des contenus informationnels et culturels en circulation. Seul le pluralisme médiatique permet qu’une multiplicité de points de vue différents soient représentés, afin d’assurer les libertés d’opinion et de pensée. Dans le secteur numérique, un tel « pluralisme des médias » doit être réinventé : il ne s’agit pas de dire que certains réseaux devraient appartenir à l’État pour valoriser des contenus jugés pertinents par le gouvernement, mais plutôt de suggérer que des groupes de citoyens (des associations, des entreprises, des institutions, etc.) puissent avoir la main sur les algorithmes de recommandation pour recommander les contenus jugés pertinents par les populations.

Il ne s’agit plus de donner à la seule puissance publique ou aux seuls propriétaires de médias et de réseaux sociaux le pouvoir de décider des contenus à diffuser, mais bien de donner aux citoyens le pouvoir de sélectionner parmi les contenus publiés26. Tel est le véritable apport des médias numériques : dépasser l’alternative entre privé et public par des pratiques citoyennes et contributives. La puissance publique a néanmoins un rôle fondamental à jouer pour soutenir cette nouvelle forme de pluralisme médiatique fondée sur les recommandations citoyennes et contributives : elle a pour tâche de rendre possible l’émergence d’une pluralité de systèmes de recommandation dans l’espace médiatique numérique. Ainsi, la recherche et l’innovation dans le champ des systèmes de recommandation collaborative pourraient être activement soutenues à l’échelle nationale et européenne, afin d’engager les différents acteurs à travailler sur ces sujets, en mettant autour de la table chercheurs, entrepreneurs et régulateurs. De telles innovations soulèvent des questions fondamentales, au croisement des sciences humaines et sociales, des sciences mathématiques et informatiques et des sciences de l’ingénieur, et pourraient constituer un champ de recherche et de développement à part entière, au principe d’une nouvelle vision démocratique de l’espace médiatique numérique, qui fait encore défaut à l’Union européenne aujourd’hui.

Le dégroupage des réseaux sociaux : liberté d’innover, de choisir et de penser

La question qui se pose dès lors est de savoir comment obliger les plateformes et les réseaux sociaux dominants à renoncer à leur hégémonie sur la fonction de recommandation, afin de s’ouvrir à d’autres services de recommandation algorithmiques qualitatifs et contributifs. Ceci est tout à fait possible : il ne reste qu’un pas juridique à franchir pour que les réseaux sociaux s’ouvrent à des algorithmes de recommandation diversifiés. Cela laisserait aux utilisateurs la liberté de choisir et de savoir qui leur recommande les contenus, selon quels critères et dans quel but. Ce pas, c’est celui du « dégroupage » des réseaux sociaux, que de nombreux acteurs de la société civile appellent aujourd’hui de leurs vœux (ONG, associations, organismes, chercheurs et chercheuses, etc.). C’est notamment la perspective défendue par la chercheuse Maria Luisa Stasi 27 et par le Conseil dans une récente note28.

Comme l’explique Maria Luisa Stasi dans un entretien réalisé par le Conseil national du numérique29, le dégroupage des réseaux sociaux implique de contester l’hégémonie des plateformes sur toutes les fonctions et services qu’elles regroupent (recommandation, modération, suspension des comptes, stockage des données, messagerie instantanée, etc.) et d’affirmer le droit d’autres entreprises ou d’autres entités à assumer certaines de ces fonctions ou à fournir d’autres services en implémentant leurs systèmes sur les plateformes elles-mêmes. Si le dégroupage entrait en vigueur, les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok ou X (ex-Twitter) seraient obligés de s’ouvrir à des applications, services et acteurs extérieurs pour assurer certaines fonctions (par exemple la modération ou la recommandation), et les utilisateurs pourraient choisir entre ces différentes offres. Les nouveaux acteurs pourraient reproduire les mêmes recommandations quantitatives et toxiques que les géants du numérique, mais ce risque se verrait largement réduit si les régulateurs et les gouvernements s’engageaient à sanctionner économiquement les modèles extractifs et à soutenir « l’adoption de systèmes de recommandation de contenus (…) orientés vers l’intérêt public » ainsi que « les initiatives émanant de la société civile, du monde universitaire ou d’autres acteurs à but non lucratif »30.

Si une telle perspective semble au premier abord aller à l’encontre des intérêts immédiats des entreprises actuellement dominantes, elle pourrait néanmoins se révéler utile pour elles sur le long terme, en renforçant leur acceptabilité et en les dédouanant d’une partie de leurs responsabilités. Dès lors que les entreprises n’ont plus le monopole sur la recommandation, leur rôle s’en trouve limité à assurer la légalité stricte des contenus qu’elles mettent à disposition du public. Qui plus est à partir du moment où les entreprises propriétaires des réseaux sociaux ne se voient pas qualifiées d’éditeur de contenu, alors elles ne devraient pas être autorisées à nous imposer une ligne éditoriale par l’intermédiaire de leurs algorithmes. Le fait de les défaire de leur pouvoir hégémonique de recommandation apparaît comme une conséquence logique de leur prétendue neutralité. Si certains souhaitent accéder à du contenu recommandé par les algorithmes de TikTok ou de Twitter, pourquoi pas, mais une alternative doit pouvoir émerger. Les utilisateurs ne devraient pas être contraints par ce seul choix. De plus, et surtout, le dégroupage pourrait ouvrir une opportunité de renouvellement des modèles économiques dominants, dans un contexte où il devient impératif pour les géants du numérique de trouver d’autres sources de financements que les données personnelles et la publicité ciblée. Le dégroupage doit, selon les cas, pouvoir être pensé en échange d’une compensation financière, comme c’est le cas dans les télécoms. Des nouveaux modes de rémunération devraient faire l’objet d’un échange collectif entre les entreprises, les autres acteurs concernés et les régulateurs, afin de rendre les prix accessibles aux plus petits acteurs, pour favoriser la diversité des systèmes de recommandation mobilisés et, avec elle, les libertés de choisir, d’innover et de penser.

Évidemment, les entreprises monopolistiques ou oligopolistiques ne sont jamais de prime abord d’accord avec ce type de régulations. Par exemple, il a fallu batailler avec l’entreprise France Télécom pour le dégroupage de la boucle locale en cuivre des réseaux télécoms permettant à d’autres opérateurs de fournir des services concurrentiels. Désormais, il s’agit d’amorcer une évolution au moins aussi importante concernant les entreprises propriétaires des réseaux sociaux. Mais, comme l’exige l’exercice de la régulation, celle-ci devrait s’effectuer dans l’intérêt général et dans des termes proportionnés, définis par une autorité indépendante et soumise au contrôle du juge. Qu’attendons-nous pour réguler et, du même coup, pour innover dans le champ des réseaux sociaux et permettre à de nouveaux systèmes de recommandation de s’implémenter sur les plateformes existantes ?

Conclusion : que nous est-il permis d’espérer ?

Le Parlement européen a activement invité la Commission européenne, à travers sa récente résolution contre la dépendance numérique, à agir sur la conception des plateformes pour lutter en amont contre les « techniques addictives » et des dérives de l’économie de l’attention31. Les règlements sur les services et marchés numériques (DMA et DSA) ouvrent la voie et le développement fulgurant des intelligences artificielles génératives nous y oblige, bien que la réglementation européenne actuelle se fonde encore sur le statut centralisé des plateformes. Au-delà d’une telle régulation, les perspectives de la recommandation citoyenne et du dégroupage des réseaux sociaux peuvent ouvrir les architectures numériques à d’autres formes d’organisations. Ces deux leviers constituent par ailleurs les meilleurs moyens de lutter efficacement contre les effets délétères de l’économie de l’attention et l’industrie de la désinformation, sans tomber dans l’écueil de la censure ou dans les insuffisances de la modération. Enfin, ils permettent de combiner « la liberté d’expression et le droit de la concurrence32 ». Sans mesures politiques, la diversité des opinions dans le champ des médias et l’innovation technologique dans le champ des télécommunications n’auraient pu raisonnablement perdurer. Il serait temps de nous en inspirer, si nous ne voulons pas abandonner les démocraties libérales au « business de la haine33 » et dérouler le tapis rouge aux « ingénieurs du chaos34 ».

Si limiter les usages numériques peut se révéler utile dans certains contextes, focaliser le débat sur ces questions risque surtout de masquer les vrais enjeux. Faisons plutôt le pari de la démocratie numérique : en agissant sur les systèmes de recommandations et en œuvrant pour le dégroupage des réseaux sociaux, nous nous nous donnerions les moyens de renouveler nos libertés d’expression et de pensée dans l’espace numérique et d’inventer un modèle européen fondé sur la contribution citoyenne.

4) P. Le Lay, Les dirigeants face au changement, Éditions du Huitième jour, 2004. Patrick LeLay était alors le PDG de la chaîne de télévision TF1.

6) B.-J. Fogg, Persuasive Technology. Using computers to change what we think and do, Morgan Kaufmann, 2003.

7)H. Verdier et J.-L. Missika Le business de la haine, Calmann Lévy, 2022.

12) G. Da Empoli, Les ingénieurs du chaos, Folio, 2023.

14) G. Da Empoli, Les ingénieurs du chaos, Folio, 2023.

17) Commission européenne, « La Commission ouvre une procédure formelle à l’encontre de TikTok au titre du règlement sur les services numériques », Ec.europa.eu, 19 février 2024.

21) A. Alombert et G. Giraud, Le capital que je ne suis pas ! Mettre l’économie et le numérique au service de l’avenir, Fayard, 2024.

22) C. Metz, In Two Moves, « AlphaGo and Lee Sedol Redefined the Future », Wired.com, 16 mars 2016.

23) H. Verdier et J.-L. Missika, Le business de la haine, Calmann Lévy, 2022.

24) C. Malone, « Is the Media Prepared for an Extinction-Level Event? », Newyorker.com, 10 février 2024.

27) Également directrice « Law & Policy des marchés numériques » chez Article 19, une organisation non gouvernementale qui défend la liberté d’expression. Site de l’ONG Article 19 : https://www.article19.org/

29) M. Luisa Stasi, « Réseaux sociaux : explorer l’opportunité du dégroupage », entretien avec le Conseil National du Numérique, 2023.

32 ) M. Luisa Stasi, « Réseaux sociaux : explorer l’opportunité du dégroupage », entretien avec le Conseil National du Numérique, 2023.

33) J-L. Missika et H. Verdier, Le business de la haine, Calmann Levy, 2022.

34) G. Da Empoli, Les ingénieurs du chaos, JC Lattès, 2023.

Follow

Follow

Dimanche prochain, pour le Nouveau Front populaire

Mes remerciements à Martin Wilhelm pour la photo

Le 30 juin 2024, votons :

Nouveau Front populaire,

« quoi qu’il en coûte » !

Il faut le faire dès le premier tour, afin de donner le plus de chances possibles à la gauche d’être présente au second tour, ce qui simplifiera le choix à ce moment là. Pour cela, oublions les candidat.e.s futiles dans ce contexte particulier. Ils ou elles ignorent la réalité du danger qui nous menace. Leur seule fonction est de fragmenter l’électorat.

Ce n’est pas l’heure de faire le délicat, comme l’écrivait Aragon dans son poème « La Rose et le Réséda » :

« Quand les blés sont sous la grêle

Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles

Au cœur du commun combat »

(Extrait du poème de Louis Aragon : La Rose et le Réséda. À découvrir sur le site poésie française)

Je vous invite à l’écouter ci-dessous, mis en musique par Daniel Muringer que je remercie :

Il ne suffit pas de se mobiliser contre l’extrême droite et ses ciottises. Il faut aussi réfléchir aux conditions qui ont mené à l’extrême-droitisation de la vie politique de notre pays, Et, pour ouvrir une perspective, s’engager pour le Nouveau Front populaire. Sans chèque en blanc.

Rien de ce qui arrivera n’adviendra malgré nous. Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas.

La réussite du Nouveau Front populaire dépendra de notre participation active aujourd’hui, demain et bien au-delà. Elle seule permettra de contrer les stratégies délibérées de désorientation, de brouillage, d’étouffer les germes de division, de surmonter les mesquineries, les âneries, les dogmatismes, les « querelles » dont parle Aragon. Cela ne veut pas dire taire les différends mais s’engager dans un projet qui les dépasse. Et qui permettra d’inventer la suite…

Ce n’est pas gagné !

Ne nous laissons pas enfermer dans des débats de calculs budgétaires qui nous cantonnent dans les logiques financières comptables dont il faut précisément sortir. Le « quoi qu’il en coûte » de la pandémie n’a-t-il pas généreusement gonflé les superprofits des grandes entreprises ? Superprofits ? Mais ça n’existe pas, nous avait-on répondu alors, sans même faire tourner les calculateurs de Bercy.

Il importe moins de connaître le nom de celui ou celle qui sera le premier ou la première ministre avant même que les élections ne soient remportées que de savoir qu’elle politique sera menée. Contiendra-t-elle l’amorce d’une bifurcation vers une politique de soins face à la dimension toxique et diabolique ( = qui désunit, divise, détruit) des disruptions technologiques en cours et ses effets sur la prolétarisation du travail ? Là, il faut encore pousser fortement à la roue. De même pour veiller à ce que cette politique articule les Trois écologies dont parlait Félix Guattari, à la fois environnementale, sociale et psychique.

Il y aura à vérifier qui pratiquera un « art politique véritable » faisant passer le bien commun avant le bien particulier comme le demandait Platon, déjà au quatrième siècle avant J.C. et à l’épreuve de philo du bac en 2024 ? :

« l’art politique véritable doit prendre soin, non du bien particulier, mais du bien général – car le bien général rassemble, tandis que le bien particulier déchire les sociétés ; et le bien commun tout autant que le bien particulier gagnent même tous les deux à ce que le premier plutôt que le second soit assuré de façon convenable. »

(PLATON, Les lois IX. Extrait du texte proposé en commentaire de texte à l’épreuve de philosophie du baccalauréat technologique en 2024).

Un peu de nouvelles Lumières dans ce « nouvel âge de ténèbres » !