© Pierre Buraglio « Rosa et Karl » 2011 – sérigraphie montée sur châssis et rehaussée – 46 x 38 cm – Courtesy l’artiste / Galerie Catherine Putman (Paris)

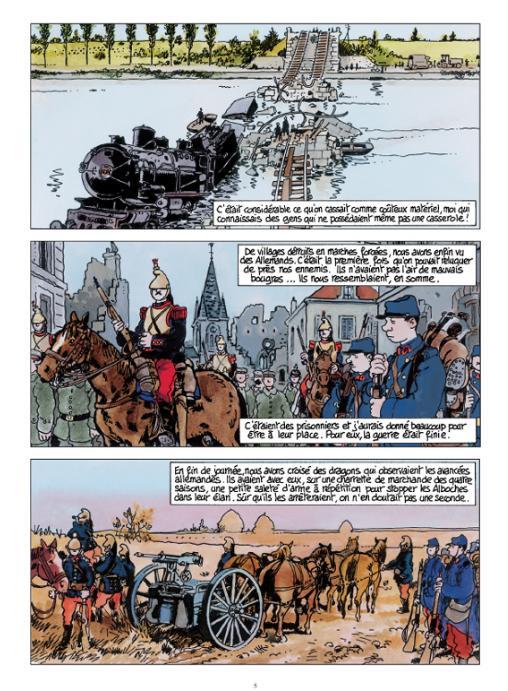

Après la contribution de Peter Brunner sur l’autobiographie de Carl Zuckmayer de Hesse rhénane, l’ évocation par Daniel Muringer des Cahiers d’un survivant de l’alsacien Dominique (Dominik) Richert, puis Erich Maria Remarque avec Im Westen nichts Neues par Catharina Lovreglio; et Le temps retrouvé de Marcel Proust par Bernard Bloch, puis Fiesta (Le soleil se lève aussi) d’Hemingway par Jamal Tuschick, suivi de Erziehung vor Verdun d’Arnold Zweig lu en allemand mais décrit en français par Pierre Foucher (l’édition française est épuisée) et la lecture par Kristin Schulz des Orages d’acier d’Ernst Jünger, aujourdhui, Bernard Stiegler et Paul Valéry.

Demain : Jahrgang 1902 (Classe 1902) d’Ernst Glaeser par Thomas Lange

Bernard Stiegler :

1914/1939/2014

Ce que nous apprend Paul Valéry

Borne indiquant l’emplacement de la Mairie-Ecole du village détruit de Douaumont

En 1939, Paul Valéry, déplorant la « baisse de la valeur esprit », notait que

« ce sont les mêmes sens, les mêmes muscles, les mêmes membres ; davantage, ce sont les mêmes types de signes, les mêmes instruments d’échange, les mêmes langages, les mêmes modes logiques, qui entrent dans les actes les plus indispensables de notre vie, comme ils figurent dans les actes les plus gratuits, les plus conventionnels, les plus somptuaires. L’homme n’a pas deux outillages ; il n’en a qu’un seul, et tantôt cet outillage lui sert à la conservation de l’existence, du rythme physiologique ; tantôt, il se dépense aux illusions et aux travaux de notre grande aventure. »

Dans la poursuite de l’analyse entamée en 1919 – au sortir de la première grande catastrophe du XXè siècle – que j’ai déjà plusieurs fois commentée , Valéry voir surgir dans ces rapports organologiques entre techniques, esprit et économie un élément radicalement nouveau, suscitant

« la sensation d’une diminution de l’esprit, d’une menace pour la culture, d’un crépuscule des divinités les plus pures … sensation qui s’impos[e] de plus en plus fortement à tous ceux qui peuvent éprouver quelque chose dans l’ordre des valeurs supérieures dont nous parlons [sous le nom d’esprit]. »

Pas de doute que ce qu’il décrit ici est non seulement la prémonition que la deuxième grande catastrophe du XXè siècle s’annonce, et qu’elle pourrait être pire que la première, mais que la mondialisation s’est engagée comme accomplissement d’un processus ancien et comme « mortalité des civilisations ».

*

Pour Valéry, la mondialisation au sens actuel, telle qu’il la voit venir dès 1919 précisément comme dissémination planétaire des techniques – qui sont les fruits effectivement réels de la vie de l’esprit – , pose la question d’une économie politique de la vie de l’esprit que j’appréhende à travers ce que j’appelle organologie générale en m’appuyant sur ses propres analyses .

Celle-ci constitue la condition préalable et le savoir propédeutique à une pharmacologie positive qu’il ne faut donc pas entendre comme une science positive, au sens où Derrida examine les conditions de possibilité et d’impossibilité d’une grammatologie comme science positive, mais comme un savoir positif tel que tout savoir n’est pas scientifique – et c’est heureux – , cependant qu’en notre temps comme depuis la Grèce, aucun savoir ne peut plus ignorer la positivité de savoirs tels qu’ils constituent une épistémè vouée à devenir scientificité.

En 1919, Valéry soulignait le caractère intrinsèquement pharmacologique des fruits de la vie de l’esprit eux-mêmes, affirmant que les neuf millions de morts, vingt millions de blessés et milliers de villes et de villages détruits par la Grande Guerre et tant d’autres horreurs encore

« n’auraient pas été possibles sans tant de vertus ».

Entendons : sans tous les acquis moraux et intellectuels de la civilisation.

De nos jours, et en cette année où nous « commémorons » la Grande Guerre apparemment sans entendre ce qu’elle annonce dans notre à venir, la démoralisation de la vie de l’esprit que Freud analyse peu après Valéry et peu de temps avant Husserl comme un « malaise dans la culture » (qui se présente à Husserl d’abord comme une crise des sciences) est devenue un malaise dans la consommation. La consommation comme accomplissement mondial de la baisse de la valeur esprit a en fin de compte remplacé, court-circuité et anéanti la culture par la promotion mondiale et plus ou moins standardisée des pratiques et usages du système technique planétarisé à travers un marketing d’ampleur elle-même mondiale.

*

Ce malaise résulte d’un état de prolétarisation généralisée à travers lequel s’impose une bêtise systémique – comme destruction de toutes les formes de savoirs instaurée en principe de fonctionnement d’un système lui-même fondé sur une obsolescence chronique et toujours plus court-termiste (c’est ce que signifie concrètement la « baisse de la valeur esprit »). La destruction des savoirs instaurant cette bêtise qui ne connaît plus ni futur ni passé, ni donc présent, résulte d’un processsus de désajustement radical – et pour le moment sans aucune perspective de réajustement – entre le devenir technique d’un côté et l’avenir social de l’autre.

Dès lors, le devenir technique, qui se confond totalement avec le devenir marchandise de toutes choses – la modernisation étant devenue un synonyme de la mise en œuvre du modèle néolibéral – , se traduit par une régression à la fois sociale, mentale, environnementale et économique. Pour le dire en termes plus précis, le déploiement planétaire du système technique conduit à la désintégration

. des systèmes psychiques qui constituent les individus,

. des systèmes sociaux qui constituent les sociétés,

. des systèmes biologiques et géophysiques au sein desquels vivent et croissent les individus psychiques formant ces individus collectifs que sont les sociétés.

Il en va ainsi parce que le système technique planétaire a installé un nouveau processus de transindividuation qui, loin de contribuer au renforcement des processus d’individuation psychiques et collectifs constitutifs des diverses formes de sociétés au sein desquelles se distribue la population mondiale, tout au contraire les court-circuite, et finalement les exténue. Cet épuisement n’est pas un effet secondaire et collatéral de la croissance et de la mondialisation du système technique. C’est au contraire une façon très spécifique d’imposer cette croissance du système technique au détriment de ce que Gille appelait les systèmes sociaux.

Ces « système sociaux » constituent et concrétisent dans leur unité le processus d’individuation collective au sein duquel seulement peuvent se développer et s’épanouir des individus psychiques sains. La façon actuelle d’organiser à travers un marketing de portée planétaire la dissémination de techniques devenues elles-mêmes mondiales parce que fonctionnant dans le monde entier (et en réseaux) a pour but de faire chuter les capacités de résistance des processus d’individuation psychiques et collectifs constitutifs des diverses formes de sociétés aux « tendances techniques universelles » qui s’expriment et s’accomplissent à travers cette expansion mondiale du système technique industrialisé.

J’ai récemment tenté de montrer pourquoi tout devenir humain résulte d’un agencement contradictoire et dynamique entre tendances psychiques, tendances techniques et tendances sociales :

. Le système psychique articule des tendances pulsionnelles et des contre-tendances sublimatoires dont le jeu s’opère à travers les artefacts techniques (comme objets transitionnels infantiles et objets de sublimation), et donne ainsi l’individu psychique.

. Le système technique articule lui-même des tendances techniques qui ne s’expriment qu’à travers des faits techniques qui en sont des limitations différant leur complet accomplissement : qui en sont les contre-tendances résultant des ajustements entre le système technique et les systèmes sociaux.

. Les systèmes sociaux résistant ainsi à la pleine réalisation des tendances techniques sont unifiés par des tendances à la synchronisation qui, en établissant avec le système technique ces compromis sociotechniques en quoi consistent les faits techniques, contiennent et économisent les processus de diachronisation en quoi consistent les individus psychiques comme singularités désirantes – la tendance à la synchronisation métastabilisant ce que Simondon appelle du transindividuel (c’est à dire de la signification) à travers un processus de transindividuation psychosociale .

*

Un système technique ne fonctionne qu’en relation avec des systèmes sociaux qu’il nourrit et qui le nourrissent. Selon Leroi-Gourhan, le système technique des peuples que l’on dit aujourd’hui « premiers » constitue une « pellicule » à travers laquelle la « cellule ethnique » se nourrit de son milieu extérieur (cette cellule comportant en outre un « milieu intérieur », et Leroi-Gourhan se réfère ici à Claude Bernard par analogie) . Mais lorsque les formes sociales passent du stade des « cellules ethniques » à celui des grandes communautés sédentarisées et urbanisées, la structure sociale se complexifie cependant que le système technique dépasse l’aire sociale locale et tend à se déterritorialiser.

Dans ce contexte, une société n’est pas caractérisée par son système technique, mais par la façon dont ses systèmes sociaux s’ajustent à ou sont désajustés par ce système technique, c’est à dire par leurs possibilités de l’adopter ou de ne pas l’adopter. C’est pourquoi l’existence d’un système technique mondialisé ne signifie pas une unité mondiale des systèmes sociaux – et c’est là à la fois une chance pour le monde présent et à venir, et une menace qui pèse sur lui.

C’est une chance parce que c’est ainsi qu’est préservée cette possibilité néguentropique singulière qu’est la forme noétique de la vie – la vie de l’esprit – elle-même issue de la vie technicisée. Mais c’est aussi un danger parce que cette impossibilité laisse craindre l’apparition de nouvelles formes de conflits – qui pourraient devenir non seulement économiques, mais guerriers (et non seulement sous la forme du terrorisme).

*

Si la sédentarisation a engagé depuis des milliers d’années déjà le processus de désajustement structurel entre système technique et systèmes sociaux qui constitue la dynamique des civilisations humaines, mettant très tôt en œuvre les linéaments de ce que nous-mêmes vivons comme ce que nous appelons la « mondialisation », ce n’est qu’avec la révolution industrielle que ce processus de déterritorialisation constante est devenu le principe même du développement économique.

Celui-ci a ainsi progressivement mais irrésistiblement pris le pas, comme système économique, sur tous les autres systèmes sociaux – ce qui a finalement abouti à une rupture du système technique avec les systèmes sociaux territorialisés, cependant que se mettait en œuvre une organisation totalement déterritorialisée du système économique capitaliste, qui s’est désoccidentalisé du même coup (comme l’anticipa Valéry).

Cependant, si le désajustement a été exploité comme tel et mis au cœur du devenir économique et social dès la révolution industrielle au XIXè siècle, il a aussi fait l’objet à cette époque de régulations définies par une politique étatique de modernisation sociale fondée sur une idée de modernité synonyme de progrès, et veillant à ce que l’individuation du système technique ne conduise pas à la destruction des systèmes sociaux, mais contribue au contraire à leur renforcement et à leur transformation dans le sens d’une individuation psychique et collective toujours plus puissante et clairvoyante quant à son propre devenir – il est vrai sur un fond idéologique nationaliste ou colonialiste. C’est dans ce contexte que sont apparus l’instruction publique et l’enseignement supérieur, qui furent les fleurons de la modernité entendue comme progrès social, hérités de Condorcet et passant par Guizot.

*

Cependant, la régulation par la puissance publique a été abandonnée au cours des années 1970 lorsque le capitalisme anglo-saxon a renoncé à se maintenir comme capitalisme industriel, et a fait le choix d’une financiarisation accrue qui a conduit à un devenir essentiellement spéculatif et managérial du capital – l’investissement et l’entrepreneuriat devenant des activités certes toujours indispensables au système, mais désormais périphériques et mineures, privées de leur majorité économique parce que soumises au dictat « des marchés », c’est à dire des marchés financiers imposant leurs contraintes à toutes les autres sortes de marchés : matières premières, produits de consommation, services et travail (réduit par là même à l’emploi ), etc.

C’est dans ce contexte, et en s’appuyant notamment sur les théories néolibérales de l’École de Chicago, que l’expansion du système technique mondial s’est accomplie littéralement contre le maintien des systèmes sociaux. Cette destruction n’a pas seulement concerné les systèmes de protection sociale (même s’ils sont les premiers mis en cause là où ils existent et transformés en services marchands), mais tout ce qui fait société.

Cette destruction du faire-corps social est vraie en particulier et en premier lieu des investissements psychiques, tels qu’originellement agencés aux systèmes sociaux (à travers la relation de soin qui s’établit par l’intermédiaire de l’objet transitionnel – qui doit être appréhendé comme le premier objet technique : celui du nourrisson et de l’infans) – , ils ne se trans-forment en individuation sociale que par les investissements protéiformes de leurs divers objets. Et si tous les objets sociaux sont ceux de tels investissements, parmi ceux-ci, les objets de la vie de l’esprit conditionnent la formation de l’accès à tous les autres en constituant des formes attentionnelles .

*

Ce sont ces investissements psychiques qui constituent les puissances diachroniques et néguentropiques nourrissant le développement de systèmes sociaux de toutes natures. Et c’est pourquoi le capitalisme financiarisé déploie à travers le marketing planétaire un psychopouvoir qui tend à court-circuiter tous les appareils psychosociaux de transformation des pulsions en libido et en investissement, installant ainsi un énorme processus de désinvestissement au niveau de l’économie libidinale tout autant qu’au niveau de l’économie des subsistances – qui devient en cela une économie consumériste au sens contemporain : fondée sur l’organisation de la consommation par le marketing, et non plus par les systèmes sociaux, et en cela, fondée sur la destruction de la culture (ce qui se traduit par un consumérisme culturel de compensation).

Le tournant néolibéral, qui a conduit à cette économie de l’incurie telle que le système technique ne se développe plus que par la destruction des systèmes sociaux, a été pris au moment où s’installait la situation totalement inédite auparavant dans l’histoire faisant qu’à la fin des années 1970 – et même si ce qui constituait alors encore le « bloc de l’Est » semblait y faire obstacle – , un même système technique mondialisé s’imposait désormais à toutes les sociétés (et il faudra faire un jour l’histoire de la façon dont l’industrie audiovisuelle de l’Ouest a pénétré l’Allemagne de l’Est, contribuant de façon décisive à la chute du mur de Berlin).

*

Comment cet accomplissement de la mondialisation par l’extension planétaire du système technique fut-elle effectivement possible ? Quelle efficience nouvelle, autrement dit, fut ainsi mise en œuvre, qui devint capable de dés-intégrer les systèmes psychosociaux – et, par contre-coup, d’intoxiquer, dérégler ou épuiser les environnements biophysiques ?

Ma thèse est que ce devenir résulta non seulement d’une planétarisation du système technique qui permit au capitalisme de se financiariser, mais d’une mutation de ce qu’il en est de l’écriture qui affecta en leur cœur les systèmes psychosociaux. Le système technique n’a pu se planétariser que parce que, dans le mouvement même de son industrialisation, il est devenu un système mnémotechnique mondialisé à travers un processus de grammatisation généralisée .

Depuis l’apparition, au cours des années 1960, de l’informatique de gestion, qui est devenue l’aspect central – mais un aspect seulement – de ce que l’on appelle à présent la numérisation, l’écriture sous toutes ses formes constitue la principale fonction de la technologie industrielle. Cette fonction ainsi industrialisée est soumise aux contraintes de l’économie des subsistances devenue l’économie consumériste de l’obsolescence et du gaspillage généralisé, et non plus la fonction et le milieu noétique de l’économie des existences (de la skholè, de l’otium et du spiritus). Cette fonction d’écriture techno-industrielle fait que le système fonctionne en intégrant techno-logiquement et industriellement les fonctions de conception, de développement, de promotion, de distribution et de consommation au niveau planétaire.

Ce fonctionnement numérique de l’écriture et par l’écriture est basé sur une double articulation fonctionnelle (un peu comme on parlait jadis de double articulation du langage) : celle qui permet de tirer parti des propriétés physiques du silicium, et celle qui permet de tirer parti des propriétés logico-logistiques du langage alphanumérique binairement encodé en « langages machines » pour les unités centrales aussi bien qu’à travers le code ASCII pour les interfaces, et mettant en œuvre l’algèbre de Boole.

*

Ces « propriétés » fondent des opérations : elles constituent des possibilités opérationnelles. Le niveau micro-électronique de la matière permet de matérialiser les opérations logiques à travers des combinaisons d’électrons en organisant à travers des « portes logiques » de matériaux semi-conducteurs des flux électromagnétiques homothétiques avec ces opérations logiques décomposées en séquences d’opérations élémentaires binaires – c’est à dire correspondant à un circuit ouvert ou fermé.

A travers cette double articulation, le système social du langage est devenu une fonction du système technique comme dispositif électronique d’écriture automatisable : si le langage a toujours été structuré comme une écriture, et fondé sur ce que Jacques Derrida appela une archi-écriture – et je vais revenir sur ce point –, avec le stade numérique de la grammatisation, il est passé à l’époque de la lecture et de l’écriture industrielles, en un sens très multivarié de ce qualificatif, mais qui signifie avant tout : machinique et automatisée.

Or, ceci constitue une mutation radicale dans l’histoire des systèmes techniques et des innombrables formes d’organisations sociotechniques qui en sont issues. Pratiquement jusqu’au XXè siècle, le système technique de production des subsistances évoluait de façon structurellement distincte de ce qui constituait le système mnémotechnique de formation des existences – qui n’était lui-même acccessible qu’aux lettrés, c’est à dire, dans l’Antiquité, aux nobles constituant la citoyenneté, puis aux clercs de la Chrétienté.

*

Le système technique était alors soumis, comme pouvoir économique, à ce système mnémotechnique qui était lui-même entre les mains du pouvoir symbolique et spirituel pour lequel seul valait ce qui demeurait irréductible à une opération de comput : ce qui dépassait non seulement ce qui subsiste (et qui, consommable, est voué à la consomption, c’est à dire à la corruption et à la destruction), mais également ce qui existe (qui n’existe que dans sa dépendance à l’égard des subsistances). Ce qui dépasse tout cela, c’est ce qui consiste – et la consistance se confondait alors avec la transcendance : ce monde était celui de l’onto-théologie.

C’est cette soumission de l’économie des subsistances à celle des consistances, et comme condition de constitution des existences s’élevant au-dessus de leur dépendance d’êtres simplement nécessiteux, et devenant ainsi capables d’accéder à une nécessité noétique, qui constitua depuis l’origine des grandes civilisations le processus par lequel l’individuation psychique et l’individuation collective s’accomplirent en relation avec l’individuation technique sous deux aspects : comme individuation des techniques au service des subsistances d’un côté, et de l’autre comme individuation des mnémotechniques au service des existences – telles qu’elles sont vouées à la considération des consistances.

*

C’est cet ordre qu’a renversé la Révolution Industrielle dont un événement décisif sera en Angleterre la rencontre de James Watt et Matthew Boulton, et qui sera préparée en France avec la conquête du pouvoir par le Tiers-Etat opérant un rapprochement entre la science (c’est à dire les sciences régionales de l’être appréhendé onto-théologiquement au sein d’une métaphysique) et la technique devenant ainsi technologie, et vouée à une transformation constante et sans cesse plus rapide du monde.

Ce nouvel agencement entre science et industrie prend alors le nom de progrès, et celui-ci s’oppose au conservatisme des clercs et des tenants de l’Ancien Régime, cependant que ce progressisme se déploie de deux façons opposées :

. l’une représente le projet de la bourgeoisie, c’est à dire des forces du capital transformateur,

. l’autre représente le projet d’émancipation des forces du travail à l’encontre de cette même bourgeoisie.

Autrement dit, le progrès ne constitua jamais une doctrine unique et unifiée : il fut toujours l’objet de conflits d’interprétation du sens de la science, de la technique et de la société dans leurs jeux mutuels – et notamment à travers l’économie devenue grande industrie.

*

Fondée sur l’idée de progrès résultant du nouvel agencement entre la science et la technique à travers l’industrie et dédoublée en courants politiques dits de droite et de gauche – ce dernier se disant alors lui-même « progressiste », et accusant sans cesse les forces du capital de conservatisme (la situation s’étant à certains égards renversée depuis, mais au prix d’un abandon du nom de progrès pour celui de modernisation, et comme modernisation sans modernité) – , la société industrielle du XIXè siècle, qui s’engagea dans une transformation sociale constante et généralisée, bien que rompant avec la coupure par où le pouvoir symbolique et spirituel régnait sur le pouvoir économique en le limitant, et souvent en s’y opposant , ne liquida pas pour autant les systèmes sociaux issus des formes antérieures de civilisations, et dont le système juridique constituait l’organe central.

C’est au contraire par un renforcement du droit, et comme droit fondant un Etat (monarchique ou républicain), puis trouvant sa légitimité dans la démocratie, tout cela sans doute au service de ce que Foucault appellera le biopouvoir, que la société industrielle et capitaliste organisa l’ajustement entre le système technique, désormais sans cesse en mutation, et les systèmes sociaux qui, à travers ce droit, trouvaient les voies – par le biais de l’organisation politique – de leur adoption de ce qui se présentait alors à eux comme la concrétude du progrès.

*

Depuis déjà plus de deux millénaires, dans les sociétés urbaines et sédentarisées anciennes, les conditions de l’ajustement entre le système technique et les systèmes sociaux (qui ne se désajustaient qu’épisodiquement, contrairement à ce qui advint avec l’innovation permanente induite par l’industrialisation, mais qui se désajustaient cependant régulièrement) étaient elles-mêmes réglées par le système mnémotechnique, c’est à dire par le pouvoir symbolique et spirituel, qui constituait en cela l’interface entre le système technique et les systèmes sociaux.

Si nous récapitulons tout ce qui a été avancé jusqu’ici, qui commence avec les Grands Empires, qui perdure jusque dans la démocratie industrielle, et qui concerne le contrôle des techniques d’écriture, ce système mnémotechnique était la base d’un pouvoir spirituel contrôlant le système juridique qui surdéterminait les règles régissant les ajustements entre les systèmes sociaux en général et le système technique.

Le système juridique politique qui naît en Grèce antique avec l’apparition de l’écriture alphabétique est une évolution de ce qui, dans toute société, constitue le pouvoir symbolique réglant les modes de vie et les façons de faire avec la technique qui supporte ces savoir-vivre, lesquels forment les existences basées sur les divers systèmes de soins en quoi consistent les systèmes sociaux.

*

Un pouvoir symbolique et spirituel est nécessaire pour contenir les pouvoirs et les savoirs techniques parce que la technique est avant tout un système de prédation : les outils préhistoriques « prolongent » les organes débiles des êtres néoténiques, c’est à dire inachevés et en cela inermes (sans défense), en les dotant des capacités de prédation et de défense qui leur font défaut.

Tel la corne ou la griffe, un silex taillé est d’abord une arme, et cette dimension « martiale » est inhérente à tout « moyen » technique : en tant qu’elle contribue de près ou de loin à l’augmentation de la puissance d’agir de l’agent technique, toute technique peut être mise au service de la destruction d’un autre vivant – qui peut être lui-même technique, comme c’est le cas dans la guerre, ou non, comme c’est le cas dans la chasse.

On parle de guerre, et non seulement de lutte pour la vie, lorsque les protagonistes de cette lutte sont des êtres néoténiques et noétiques qui, en s’opposant, tentent soit d’asservir leur semblable, soit de le détruire – en activant leurs capacités noétiques autant que physiques. Une technique, qui est un organe artificiel de prédation, peut aussi servir à fuir, et constituer un organe artificiel de défense. Dans les deux fonctions (prédation et défense), il s’agit de compenser un défaut dans un rapport de lutte pour la vie.

Cependant, l’apparition de l’organe artificiel (qui comble le défaut néoténique par un défaut d’être de la technique, c’est à dire par une facticité technique, ce qui fait de toute technique un expédient et lui confère un caractère irréductiblement pharmacologique, et je vais y revenir) modifie radicalement les règles de la vie, qui n’est plus directement soumise à ce que Darwin a décrit comme cette lutte pour la vie, puisque la technique, en faisant apparaître une troisième mémoire, que j’ai appelée épiphylogénétique, modifie les conditions de l’évolution des organismes, organes et organisations qu’ils forment dès lors qu’ils se sont technicisés : à la lutte pour la vie se substitue la lutte pour l’existence (dont la lutte pour la reconnaissance est une dimension première) qui n’est plus directement soumise aux lois de l’évolution imprimées par la pression de sélection.

*

Les êtres néoténiques qui deviennent en cela noétiques ne sont plus caractérisés par leur évolution bio-logique, mais par leur évolution techno-logique, c’est à dire aussi mnémo-techno-logique et en cela logique au sens de noétique, précisément – évolution techno-logique qui se traduit donc elle-même socialement par l’évolution organisationnelle des individus psychiques et collectifs. Les sociétés sont des formes de vie sociotechnique au sein desquelles les individus eux-mêmes évoluent sur le plan de leurs structures psychiques qui n’ont rien de stable : l’appareil psychique contemporain n’est pas configuré comme celui des temps anciens, et la plasticité neuronale du cerveau néoténique et noétique intériorise les organes et organisations socio-artefactuels, et s’organise elle-même en conséquence en circuits neuro-synaptiques introjetant les circuits de transindividuation tramant le milieu social où se développe l’appareil psychique de l’individu engrammé dans son système nerveux central. C’est en ce sens qu’il faut comprendre Leroi-Gourhan lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas d’unité omnitemporelle du genre humain.

Cependant, si la lutte pour la vie cède la place à une lutte pour l’existence, celle-ci constituant ce que Gilbert Simondon appelle l’individuation psychique et collective, dans cette lutte, les techniques restent des armes au service d’une guerre. Et ce n’est qu’avec la technicisation de la vie que celle-ci peut développer ce qui n’est plus seulement une lutte pour la vie, mais une guerre contre d’autres formes d’existence, c’est à dire aussi contre d’autres modes de vie.

*

Cette guerre procède de la discorde à laquelle les Grecs donnent le nom d’Eris : l’apparition de la technique, c’est également l’avènement de l’émulation entre les individus psychiques et sociaux : entre les individus psychiques au sein du même groupe social, et entre les groupes sociaux.

Dans les organisations sociales très anciennes dont la « cellule ethnique » de Leroi-Gourhan est une formalisation, cette émulation demeure limitée et contenue par un socle traditionnel magique essentiellement mis au service de la conservation des caractères du groupe. A partir de l’urbanisation, et surtout avec l’écriture alphabétique, l’éris devient un principe dynamique primordial d’où surgit la polis grecque, groupe social formant avec d’autres groupes sociaux – que ce groupe lui-même peut fonder comme colonies dans le cadre de la Grande Grèce – une civilisation au sein de laquelle s’affrontent par exemple Athènes et Sparte cependant qu’au sien d’Athènes elle-même s’affrontent les factions dans lesquelles des individus psychiques tentent de faire valoir auprès d’autres individus leurs idées (c’est à dire leurs désirs) quant à l’avenir du groupe.

Eris, à la fois discorde et émulation, ne condamne pas les êtres néoténiques et noétiques à l’autodestruction et à la guerre. Au contraire, et c’est en cela que ces êtres sont noétiques à proprement parler : ce principe dynamique peut être mis au service d’un processus d’individuation collective mélioriste, reposant sur une paix civilisatrice qui ne supprime pas l’éris comme facteur de lutte, mais qui élève précisément cette lutte au niveau noétique : l’éris devient spirituelle, intellectuelle, c’est à dire, disent aussi les Grecs, rationnelle. Et elle ouvre à travers l’éristique l’époque critique à proprement parler, c’est à dire aussi bien l’Histoire.

Mais elle peut aussi toujours reconduire à la guerre, et devenir un malheur comme ce bienfait qu’est le feu lorsqu’il incendie la maison ou la ville – le feu qui est le symbole à la fois de la technique et du désir, et qui, comme eux, et comme l’éris, est ambigu et pharmaco-logique : toujours à la fois poison et remède. C’est une telle ambiguïté que doit contenir le pouvoir noétique fondé sur le système mnémotechnique de l’écriture qui est cependant tout aussi ambigu, et dont l’accès est d’autant plus strictement réservé aux clercs.

*

La rationalité dont ceux-ci sont les héritiers suppose que les rapports interindividuels – entre individus psychiques et entre individus sociaux – soient régis par des lois qui sont elles-mêmes publiques, et auxquels tous prennent part en tant qu’ils sont civilisés, c’est à dire, ici, citoyens. Cette rationalité suppose en outre la considération de la skholè, c’est à dire du domaine des consistances qui constituent les objets caractéristiques d’une forme attentionnelle spécifique, la theoria, base de l’ordre symbolique qui deviendra dans le monde romain l’objet de l’otium tel qu’il se tient à l’écart du negotium.

Cet appareillage spirituel, inscrit au cœur de la vie des âmes (de la vie psychique), est ainsi conditionné par l’appareillage mnémotechnique de l’hypomnésis et par une organisation sociale appropriée qui met les savoirs et leur développement au cœur de l’individuation collective aussi bien que psychique à travers une épimeleia et une mélétè au service d’une épistémè dont l’école républicaine de la fin du XIXè siècle est encore l’héritage vivant et accessible à tous en plein processus d’industrialisation : telle est la véritable démocratie.

Du skholeion grec à l’instruction publique en passant par la Réforme et la diffusion de l’imprimé dans la République des Lettres, le système mnémotechnique se maintient et se transforme comme pouvoir symbolique et spirituel – jusqu’à ce qu’à notre époque, il se trouve absorbé par le système techno-économique qui tend à le liquider en même temps que la sphère publique et que tous les systèmes sociaux qui s’y formaient. C’est ce qui conduit à la « baisse de la valeur esprit ». C’est à dire à la guerre. Voilà ce que nous enseigne Valéry de 1919 à 1939.

Bernard Stiegler

Valéry, Regards sur le monde actuel, Folio, p. 209

En particulier dans Mécréance et discrédit (trois volumes), Galilée, Réenchanter le monde, Flammarion, et dans Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, Flammarion.

Ibid, p. 221

Cf Paul Valéry, La crise de l’esprit, dans Œuvres, Gallimard, pp. 995-1000 ?

J’ai développé ce point de vue et commenté plus en détails les textes de Valéry précédemment cités dans Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, op. cité, pp. 23 et suivantes.

Cf Ce qui fait que la vie…, op. cité, pp. 177 et suivantes et For a new critic…, op. cité, pp. 99 et suivantes.

f Gilbert Simondon, L’individuation psychique et collective, Aubier, ainsi que ma préface à cet ouvrage dans l’édition 2007.

Sur la transindividuation, cf Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Flammarion, 2008, traduit en anglais aux éditions Stanford university press en 2009 et en allemand en deux parties publiées séparément, Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien, 2008, Von der Politik zur Psychomacht, 2009, ainsi que La télécratie contre la démocratie, Flammarion, 2006, p. 118 et suivantes.

Cf Bertrand Gille, Histoire des techniques, La Pléïade, Gallimard, 1979, pp. 25 et suivantes . Il faudrait confronter ces thèses au point de vue autopoïétique sur les systèmes sociaux développé par Niklas Luhmann.

Cf Leroi-Gourhan, Milieu et techniques, Albin Michel, p. 333.

Sur la question du travail tel qu’il se distingue de l’emploi, cf La télécratie contre la démocratie, p. 243 et suivantes, et Pour une nouvelle critique de l’économie politique, Galilée, 2009, pp. 65-80.

Sur ce concept, cf l’entrée attention du vocabulaire d’ars industrialis, http://arsindustrialis.org/glossary et Bernard Stiegler, Pharmacologie du front national, suivi de Victor Petit, Vocabulaire d’Ars Industrialis, Flammarion, 2013.

Idem

dont l’un des aspects les plus frappants est ce que A. Giffard décrit comme le temps de la lecture industrielle dans Pour en finir avec la mécroissance. Quelques réflexions d’Ars Industrialis, Christian Fauré, Alain Giffard, Bernard Stiegler, Flammarion, 2009.

Cf « Modernisation without modernity » à paraître dans la revue Technology, culture and society, Londres, 2012

f Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, 1964, pp. 76-77

Sur ce concept, cf. La technique et le temps 1. La faute d’Epiméthée, Galilée, 1994.

J’ai développé ce point dans Mécréance et discrédit 3. L’esprit perdu du capitalisme, Galilée, 2006, pp. 66 et suivantes.

Sur ce sujet cf JP Vernant, « À la table des hommes » dans La cuisine du sacrifice, Gallimard, 1979, pp. 50-58 et le cours de l’école d’Epineuil du 18 décembre 2010 (enregistrement vidéo) consultable sur le site www.pharmakon.fr.http://pharmakon.fr/wordpress/cours-du-18-decembre-2010/