A mes enfants et petits enfants

Il y a cinquante ans, en février 1976, j’atterrissais à Berlin-Est pour y exercer la fonction d’envoyé spécial permanent – c’est ainsi que mes articles étaient signés – du quotidien L’Humanité. J’y resterai en poste jusqu’au tout début de 1982.

Tu écris cela, en 2026, avec l’idée de confronter ta candeur de l’époque avec ce que tu en sauras plus tard.

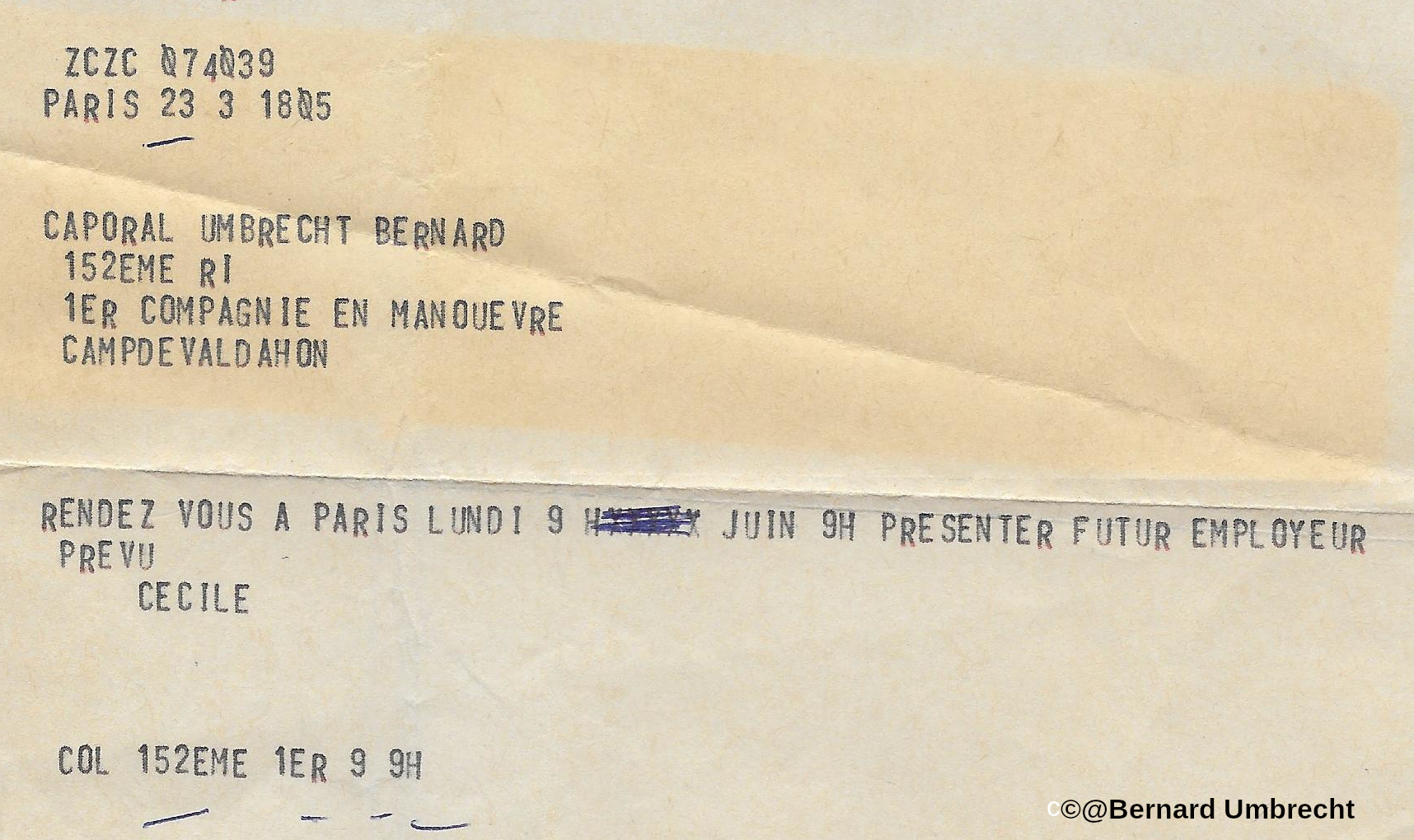

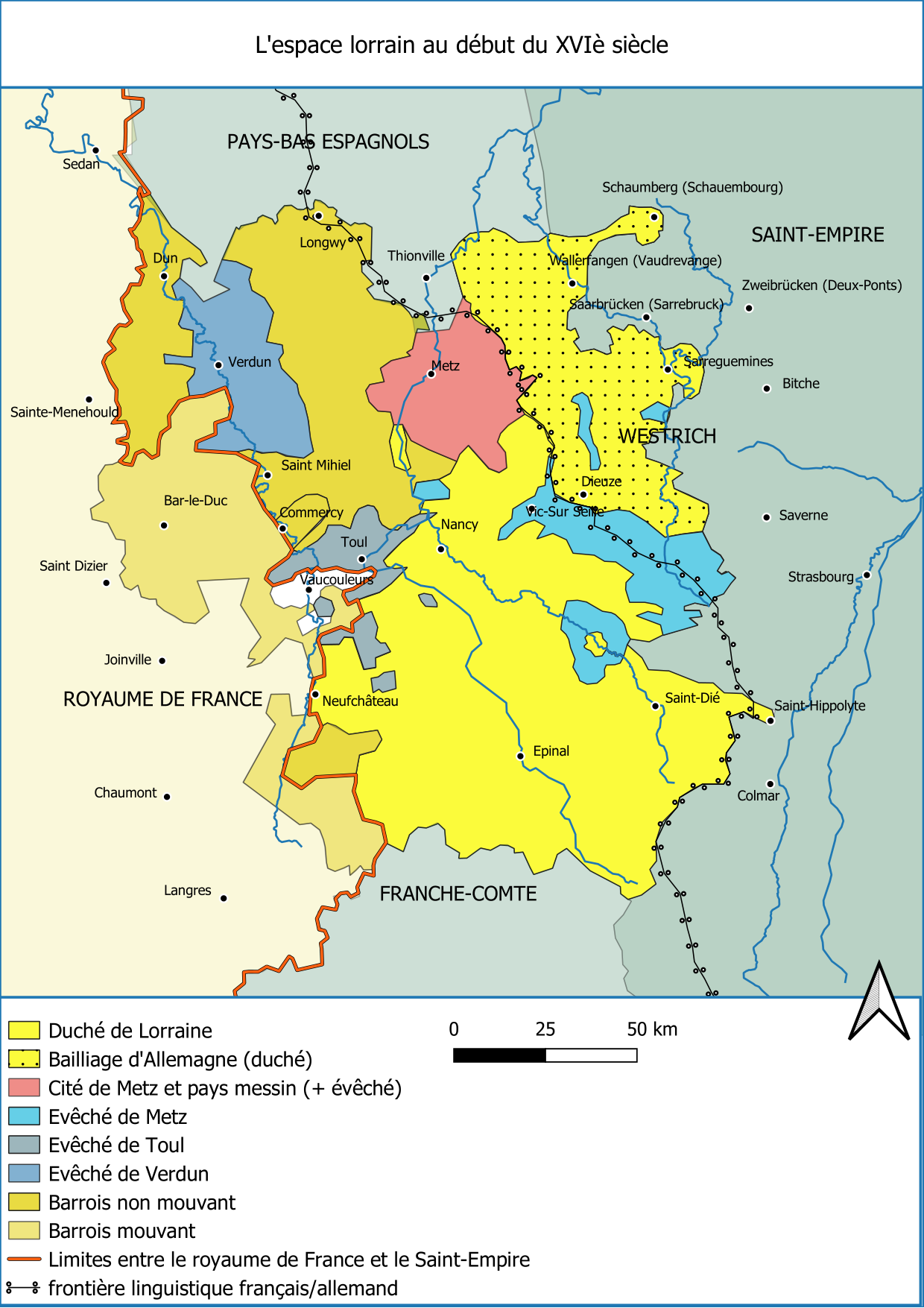

La question avait été simple et directe : Le journal L’Humanité cherche un correspondant en RDA, est-ce que cela t’intéresse ? La réponse avait été encore plus simple. Elle tenait en un seul mot : oui. Tu ne t’étais même pas demandé ce que cela impliquait ni à quoi tu t’engageais. J’effectuais à ce moment là mon service militaire d’un an depuis le 1er août 1974 au 15.2, 152ème régiment d’infanterie de Colmar. Je devais être libéré le 31 juillet 1975. Terminer mes études de lettres et continuer à être maître auxiliaire pour subvenir à mes besoins ne m’intéressait plus vraiment. J’avais envie de partir, de quitter Mulhouse. Peut-être explorer ta part germanique ? Pour la plupart des communistes, anciens résistants et leurs enfants nés dans l’immédiat après-guerre, l’existence de la République Démocratique Allemande (RDA) permettait de renouer avec la culture allemande. Elle était la bonne Allemagne. A cet égard l’Allemagne fédérale était moins engageante même si, dans les années 1968, j’avais entendu parler d’une personnalité comme Rudi Dutschke et du mouvement de contestation qu’il représentait. Les mouvements de ces années-là me semblent toutefois avoir peu intéressé les étudiants de l’époque, en Alsace ou ailleurs.

La demande initiale m’avait été faite par Cécile Hugel, alors membre suppléante du Comité central du Parti communiste français. Elle connaissait la RDA et les pays de l’Est pour avoir travaillé à la Fédération démocratique internationale des femmes. Elle en fut la secrétaire générale de 1966 à 1972. Son siège était à Berlin-Est. Son mari Lucien, syndicaliste CGT, l’avait rejointe et avait fait fonction de correspondant de l’Humanité en RDA. Je les avais alors côtoyés à leur retour à Mulhouse. Je leur dois cette opportunité. Le poste était resté vacant un bon moment. Je n’avais rien entrepris d’autre que de répondre que cela m’intéressait sans avoir à fournir de lettre de motivation ou à exhiber des diplômes. Je n’en avais pas.

J’avais quelques références cependant. Je parlais l’allemand. Après avoir été responsable de l’Union des étudiants communistes, je fus membre du Comité de section de Mulhouse et du Comité fédéral du Haut-Rhin du PCF. J’étais passé par l’École centrale du Parti. Un mois à tenter de comprendre le KAMODE, selon l’expression d’André Benedetto, le Capitalisme monopoliste d’État. Cela venait de sortir. Personne n’avait encore très bien compris de quoi il s’agissait.

Restait à prendre langue avec le journal, premier concerné. Je ne sais même plus si j’ai rencontré Roland Leroy, alors directeur, ou René Andrieu, alors rédacteur en chef. A un moment donné, forcément. L’essentiel de l’entretien s’est déroulé avec Yves Moreau, chef du service de politique étrangère, une autorité au sein du quotidien. Je suis entré à L’Humanité en septembre 1975. J’y suis resté jusqu’en janvier 1982, à mon retour de RDA. Avant de partir, il me fallut bien entendu apprendre le b.a.-ba du métier, du fonctionnement d’un journal. Sur le tas. C’était encore possible à l’époque. Un stage de quelques mois. Hormis, la Fête de l’Humanité, je ne connaissais ni Paris, ni la région parisienne. Un parfait provincial. Bernard Bloch m’avait prêté son appartement à Paris, avenue de Saint-Ouen. Je garde un très bon souvenir de cette période. Il régnait une belle ambiance, à la fois au charbon quand il le fallait et détendue, le travail achevé. De bons vivants dans l’ensemble. Yves Moreau, un peu bourru était fort sympathique, fumeur de pipe et amateur de whisky. Il avait une licence d’allemand, avait été fait prisonnier en Allemagne. Sa compagne, Gerda Lorenzi, était une Allemande de l’Est.

Il y avait là aussi Antoine Aquaviva, Robert Lambotte, François Lescure…, une belle brochette de héros de la Résistance, pas trop intimidants pour autant face au jeunot que j’étais. De plus jeunes aussi comme Claude Kroes. Je me dois de citer encore Michel Cardoze aux pages culturelles, avec qui j’aurais à travailler. Et Claude Prévost qui livrait des chroniques littéraires au quotidien avec qui j’entretiendrai une correspondance épistolaire. Germaniste, il connaissait bien la RDA et la littérature allemande. Il y avait encore toute une série de correspondants à l’étranger, Moscou bien évidemment mais aussi Pologne, Cuba, Vietnam, Rome, Bruxelles, j’en oublie. Il me reviendra d’être à cheval sur les deux Allemagnes.

L’Humanité avait son siège rue du Faubourg Poissonnière, un immeuble à plusieurs étages. L’imprimerie du journal se trouvait sur place. Elle se faisait encore au plomb. J’ai aimé cette odeur et cette atmosphère même s’il n’était pas toujours facile pour le jeunot que j’étais d’obtenir de typographes parfois récalcitrants des corrections de dernière minute quand venait mon tour d’être « de marbre », c’est à dire de service de nuit. Apprendre le métier de journaliste, c’est apprendre à sélectionner, à couper et, à L’Humanité, hélas à répéter. La « pédagogie de la répétition ». Je me souviens des visages surpris en m’entendant affirmer un jour que ce qui m’intéressait était ce que je ne connaissais pas.

Ab nach Berlin ! Pour un plus long séjour qui durera cinq années. Dans ma mémoire, j’ai toujours eu le sentiment que cela avait duré plus longtemps, Cela avait peut-être à voir avec le fait que le temps à l’Est s’écoulait plus lentement mais aussi avec le fait que la vie plus généralement même en « occident » n’était pas encore aussi trépidante qu’elle le deviendra. Heiner Müller dira que le Mur de Berlin était un « mur du temps ».

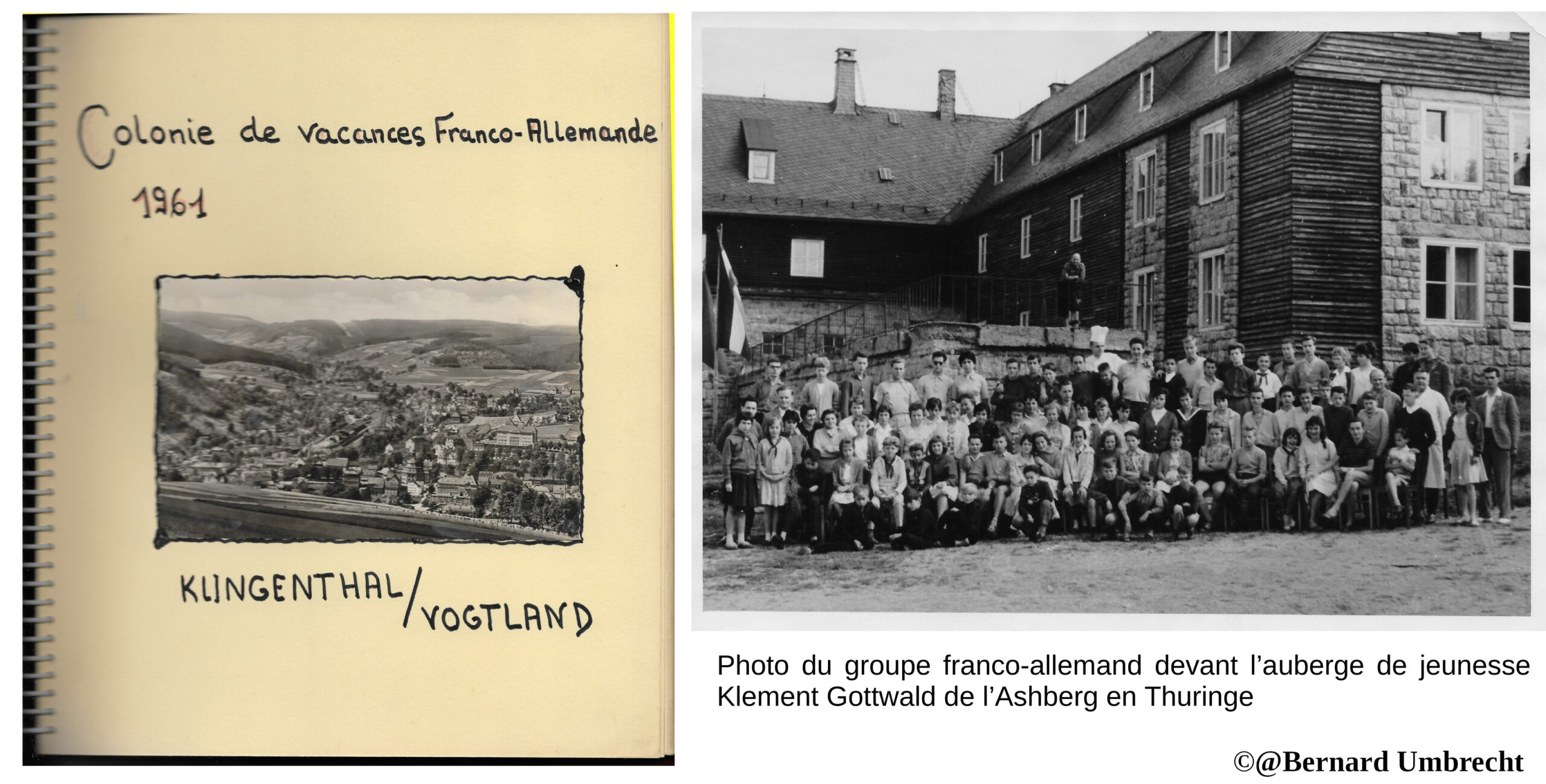

La RDA, tu y avais déjà été. Cela te revient, tu l’avais presque effacé. En 1961, j’avais 13 ans. Tu n’as pas retrouvé les dates exactes mais c’était au mois de juillet. Dans une auberge de jeunesse sur le mont Aschberg près de Klingenthal dans le Erzgebirge, pas loin de la frontière avec ce qui était à l’époque la Tchécoslovaquie. En « colonie de vacances » en quelque sorte dans le cadre de l’Association France-RDA qui militait pour la reconnaissance de la République démocratique allemande par la France. Le comité haut-rhinois venait d’être créé sous la responsabilité d’un cheminot de la CGT. Mon père en était et participait aux échanges inter-syndicaux. Je faisais partie des 14 premiers enfants à partir en colo en RDA. La ville de Mulhouse sera jumelée en octobre 1981 avec ce qui s’appelait alors Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) où j’avais été aussi quelques jours, dans la famille de ma correspondante. Dagmar, je crois. Ou Gudrun ? Le voyage s’était fait en train. Pare-soleil baissé au moment du passage à la frontière. De quoi nous inciter à le lever quelque peu. J’ai retenu la vague image d’un gigantesque enchevêtrement de rails et de soldats.

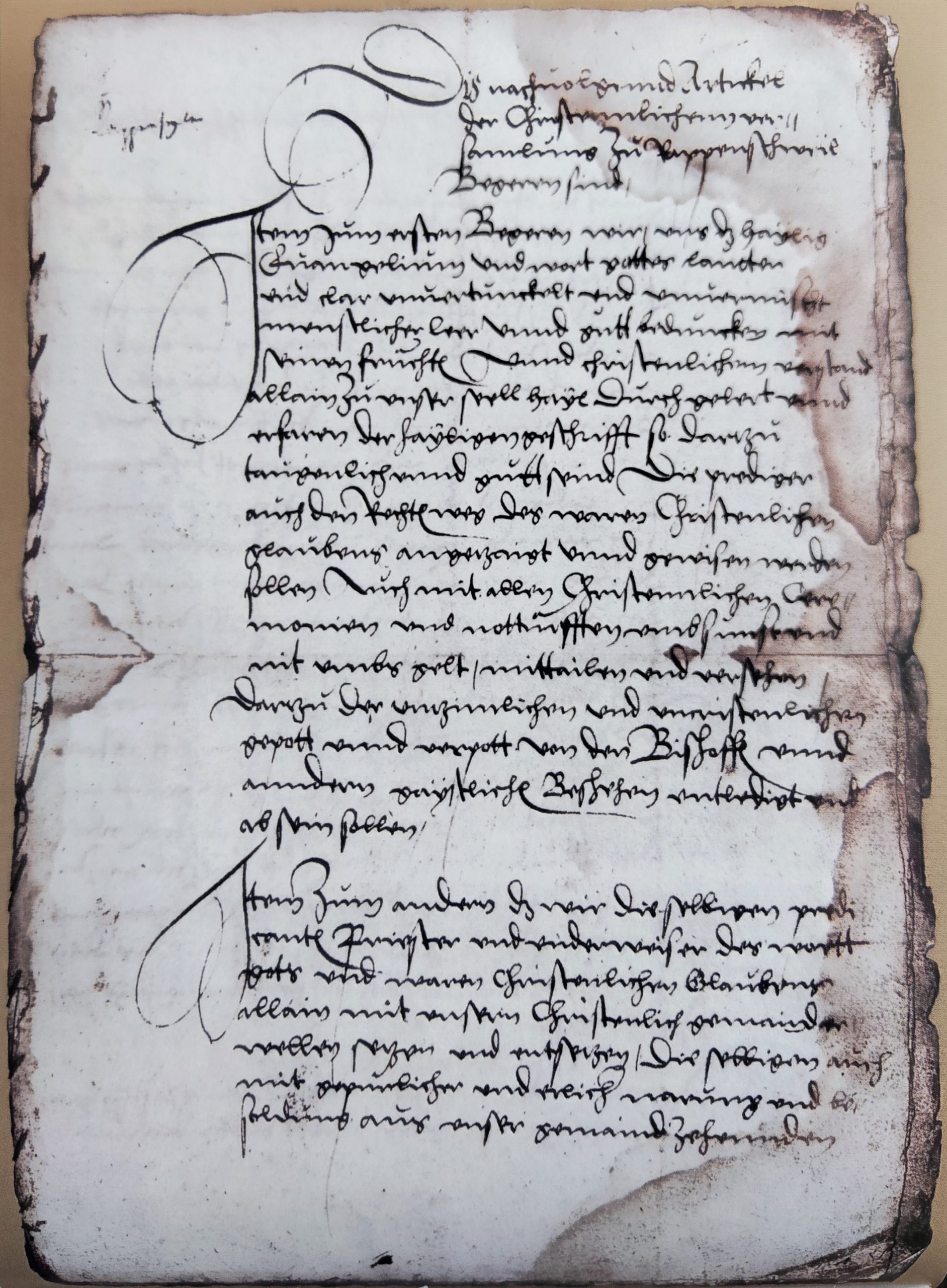

Tu n’as pas grand souvenir de ce séjour mais il y a cette mnémotechnique qu’on appelle un album photo qui faisait partie des activités au programme.. La mémoire quand elle s’externalise dans la technique se perd mais on la retrouve, quoique en quelque sorte refroidie, dans les artefacts. L’époque en était encore à la photographie argentique, le plus souvent en noir et blanc. Les articles se tapaient sur une machine à écrire,. On échangeait encore des lettres écrites à la main et envoyées par la poste. On se contentait d’un téléphone fixe qui fonctionne. Stop. Tu anticipes, là. Oui bon. Retournes à ton album photo !

L’album photo

A l’évidence les jeunes haut-rhinois n’étaient pas les seuls car le nombre d’allemands et de français devait être à peu prêt équilibré.

L’auberge de jeunesse portait le nom de Klement Gottwald, le principal artisan du Coup de Prague, en 1948, qui désigne la prise de contrôle de la Tchécoslovaquie par le parti communiste d’obédience stalinienne.

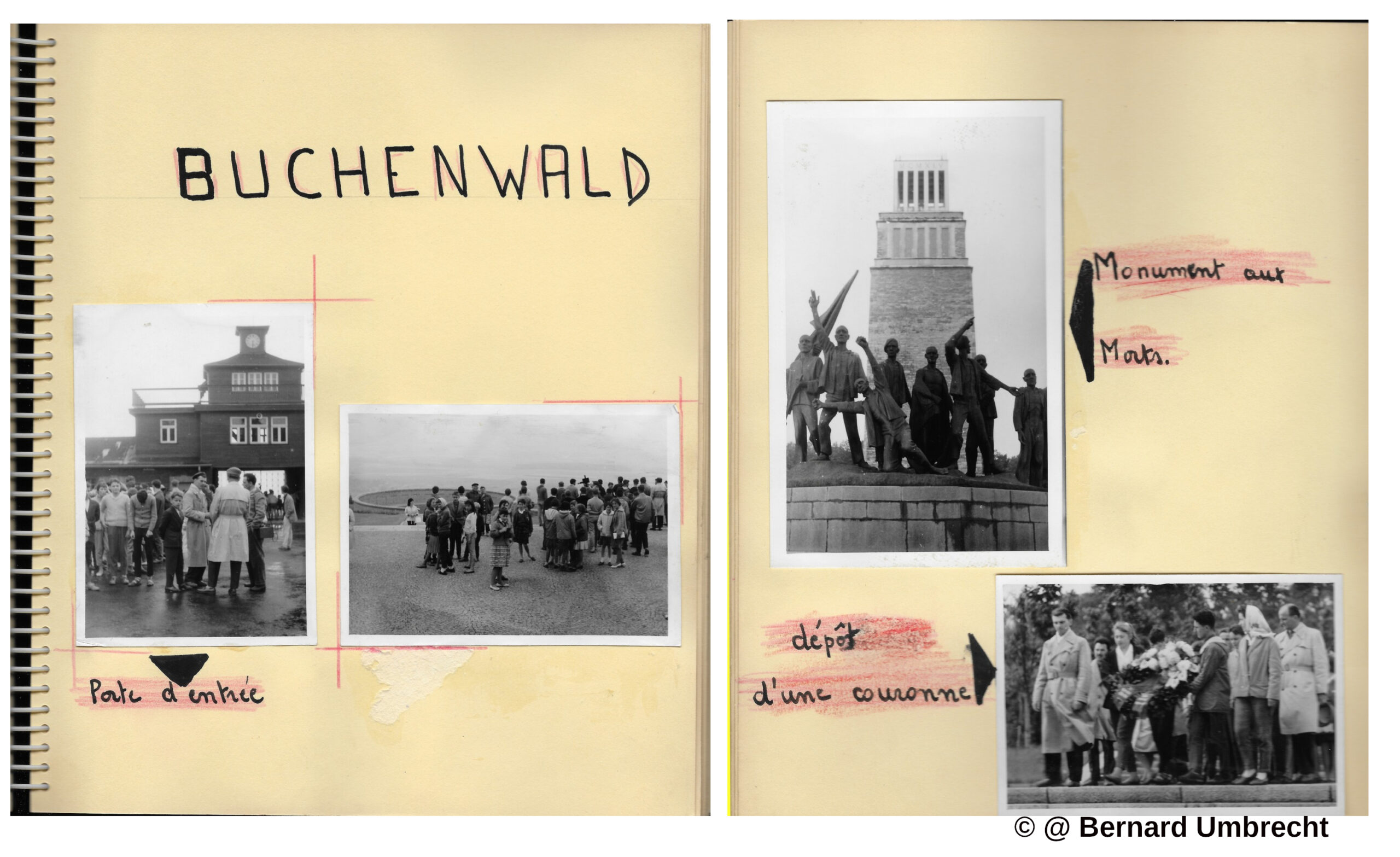

Dans l’album, tu retrouves la trace des appels au drapeau, des excursions, par exemple, au musée des instruments de musique à Markneukirchen, les épreuves sportives, la fête du 14 juillet. Et…, la visite du camp de concentration de Buchenwald. Tu l’avais oubliée. Les jeunes allemands de l’Est savaient chanter et danser. Les Français ont du improviser à la hâte de quoi se hisser à leur hauteur. Ce sera je ne sais plus quel chant ni quelle forme d’expression corporelle, mais pas brillant. Je me souviens, par contre, que, à Karl-Marx Stadt, les parents de ma correspondante m’avaient demandé si j’avais envie de quelque chose de particulier. Quelles difficultés j’avais eues pour leur expliquer en allemand ce qu’était cette chose ronde à la chair orange avec des pépins au milieu qu’on appelait chez nous un melon. Zuckermelone, un fruit qu’ils ne connaissaient pas.

J’étais loin de m’imaginer que quelques semaines plus tard, le 13 août, la RDA construira ce que l’on appellera le Mur de Berlin ou le Rideau de fer, qui avait été qualifié, à l’est, de rempart antifasciste. (voir ma petite série sur le sujet : ici, ici et là)

Le camp de concentation de Buchenwald