Commençons avec l’humour de l’écrivain Daniel de Roulet à qui j’ai emprunté l’expression Marignan-gnan. Le début de sa lettre au Conseiller fédéral Ueli Maurer (du même parti populiste de droite que Christoph Blocher) pose les éléments du débat actuel sur les célébrations de la bataille de Marignan en Suisse, dans une année électorale, sur fond de poussée xénophobe. (Le texte date de fin 2014)

«Monsieur le Conseiller fédéral,

499 ans, ça suffit. Vous n’allez tout de même pas, pendant toute une année électorale, nous chanter la chanson gnangnan de Marignan sous prétexte que voilà cinq siècles que nous, Suisses de souche, serions neutres, libres et vendus au plus offrant.

La neutralité helvétique n’a pas été inventée en 1515. Vous savez bien comment ça s’est passé : ce ne sont pas les Confédérés, comme vous dites, qui se sont battus à Marignan puisque les Bernois, les Soleurois, les Fribourgeois et les Valaisans étaient déjà rentrés chez eux, achetés par les Français pour ne pas se battre contre eux. Ensuite n’oublions pas que ceux qui restaient n’avaient pas vraiment l’équipement nécessaire parce que l’art de la guerre avait été modifié par l’irruption de la cavalerie légère. Venus de Croatie, d’Albanie et de Bosnie, les estradiots, à la fois centres-avants et ailiers droits, mais à cheval, ont provoqué le massacre de nos compatriotes dans la plaine de Milan. N’avez-vous pas peur que vos électeurs s’étonnent de vous voir fêter ces attaquants criminels étrangers qui ne respectaient pas notre culture de fantassins ? (…)» Source

Marignan 1515

« (…)

Von pa ti pa toc von von

Ta ri ra ri ra ri ra reyne

Pon, pon, pon, pon,

la la la . . . poin poin

la ri le ron

France courage, courage

Donnez des horions

Chipe, chope, torche, lorgne

Pa ti pa toc tricque, trac zin zin

Tue! à mort; serre

Courage prenez frapez, tuez.

Gentilz gallans [bons compagnons], soyez vaillans

Frapez dessus, ruez dessus

Fers émoluz, chiques dessus, alarme, alarme!

Courage prenez après suyvez, frapez, ruez

Ils sont confuz, ils sont perduz

Ils monstrent les talons.

Escampe toute frelore la tintelore

Ilz sont deffaictz

Victoire au noble roy Francoys

Escampe toute frelore bigot ».

Ces paroles sont celle de la chanson de 1528 du rappeur hagiographe Clément Janequin, intitulée tantôt La guerre, La bataille ou La bataille de Marignan. « La guerre est douce à ceux qui ne l’ont pas faite », écrivait Erasme en 1515.

Un père, notable de Berne, Ludwig Frishing, notait dans son journal de famille en 1515 :

«ce vendredi d’automne, jour de l’Exaltation de la Sainte Croix [ce qui correspond au 14 septembre, second jour de la bataille de Marignan], notre fils Ludwig est mort, les deux jambes transpercées dans cette ignoble bataille de Milan fomentée par l’odieux, le traître et meurtrier évêque valaisan et ses partisans. Que Dieu ne leur pardonne jamais ce crime. [Ludwig] avait à l’heure de son horrible mort 14 ans, 15 semaines et 1 jour»

(Extrait de 1515 Marignano, livret d’exposition. Musée national suisse)

S’il fait porter le chapeau à l’évêque de Sion, agitateur antifrançais s’il en était à l’époque, le cardinal guerrier Schiner, Ludwig Frishing ne précise pas que le fils n’a fait que suivre l’exemple mercenaire du père. On note surtout l’âge du jeune guerrier 14 ans que l’on considérait à l’époque comme l’âge adulte.

Le quotidien Tagesanzeiger s’étonnait récemment qu’alors que les négociations entre la Suisse et l’Europe sur le marché de l’électricité tendaient à l’échec et qu’elles nécessiteraient une clarification de la question du rapport de la Suisse à l’Union européenne, «les partis débattent dans la campagne électorale de Marignan, de neutralité et autres questions identitaires. C’est le débat des perdants : ils pratiquent la nostalgie et ratent l’avenir» (Source en allemand)

En fait, les questions se tiennent. Ou dit autrement, les «identitaires» anti-européens ont aussi une conception singulière de la place de la Suisse dans la bataille de Marignan.

A cela s’ajoute un autre phénomène. Le débat intéresse d’abord les cantons de langue allemande, les cantons francophones y sont totalement indifférents. Il y a une raison toute simple à cela : la Suisse romande n’existait pas au moment de la bataille de Marignan. Elle n’était pas concernée et s’en contrefiche encore aujourd’hui.

La Suisse d’il y a 500 ans était en effet formée de 13 cantons fédérés. Si dans l’exposition Marignano à Zürich, il n’était pas permis de photographier, raison pour laquelle je ne l’évoque qu’en marge, il était cependant possible de le faire au Musée national qui abrite l’exposition. J’avais repéré lors de ma visite cette carte figurant les 13 cantons en 1513 (en rouge), avec des territoires inféodés à des cantons (Orange foncé) et d’autres alliés (Vert foncé). Tout en haut à gauche, on peut apercevoir une petite enclave alliée : Mulhouse. J’y reviens plus loin.

Il s’est créé en Suisse une fondation Pro Marignago qui entend fêter le cinq-centenaire de la victoire de François 1er sur les Suisses au terme de 2 jours de carnage en posant la défaite comme un acte fondateur de la neutralité du pays. Dans le comité de cette fondation, se trouvent des élus du parti populiste dont Christoph Blocher leader de la droite radicale suisse pour qui la neutralité signifie avant tout l’hostilité à l’Europe et aux étrangers et le repliement des Suisses dans leurs montagnes. Son crédo :

«La défaite et la retraite des Suisses marquent la fin de la politique de grande puissance de ces derniers et le début d’un tournant décisif de leur politique étrangère. Leur détermination en vue de la cohésion interne et de la stabilité l’emportera désormais sur des velléités expansionnistes. Elle est aussi à l’origine de la neutralité actuelle de la Confédération suisse .

Il importe surtout de se souvenir de la 500e année de la bataille de Marignan, d’en apprécier le sens et les effets par rapport à la vie d’aujourd’hui »

(Source)

De nombreux écrivains du réseau art+politique sont montés dès 2014 au créneau. Ils disent :

«Nous ne pensons pas que cette bataille mérite une célébration. La défaite de la confédération jadis divisée n’est pas à l’origine du mythe de la neutralité. Il est choquant que ce carnage hallucinant se prête aujourd’hui sans contestation à la récupération politique, aux campagnes électorales».

Hourra, perdu ! 499 ans Marignano est le titre de leur blog. On y trouvera tous leurs textes en français et en allemand. Ils sont 18. Je vous invite à les découvrir

Des historiens s’y sont mis et se sont positionnés dans le débat :

«La leçon de Marignan consista en ceci que les bataillons de fantassins confédérés n’avaient aucune chance contre les canons qui les ont déchiquetés à la mi septembre dans le nord de l’Italie. Après cela les fantassins suisses sont passés d’une puissance militaire autonome à troupes auxiliaires pour les armées de rois étrangers qui pouvaient se les offrir en complément d’une cavalerie et d’une artillerie onéreuses. Personne ne pensait neutralité pas plus qu’il n’était question de retenue» (Thomas Maissen, directeur de l’Institut historique allemand de Paris, auteur d’une histoire de la Suisse qui fait référence.

(Source : Thomas Maissen 1315, 1415, 1515 und 1815 – vier Schweizer Jahrestage.Fakten und Fiktionen, Mythen und Lektionen Neue ZürcherZeitung)

Le débat porte sur la neutralité qui pour certains tirerait sa source de la défaite et qu’ils interprètent dans leurs intérêts d’aujourd’hui et dans le sens d’un repli sur soi. A l’opposé, un Jean Ziegler réclame une intervention militaire humanitaire déterminée de son pays. Thomas Maissen rappelle que jusqu’à la fin du 17ème siècle, l’idée de neutralité était connotée négativement car elle impliquait une indifférence religieuse, on ne pouvait être neutre entre Dieu et le Diable.

La neutralité de la Suisse été construite il y a deux cent ans, au Congrès de Vienne 1815 – autre anniversaire – qui garantit au pays son existence autonome et apporte «la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontière».

Ce qui m’a surtout intéressé dans le travail de recherche que j’ai finalement été amené à faire c’est la question du mercenariat comme première forme de mondialisation et comme source de la richesse suisse, le commerce – librement consenti – du sang des hommes.

Un peu d’histoire d’abord et quand même

Dans le folklore historique français, nous avons Marignan 1515 ou 1515 Marignan. Cet ânonnement scolaire qui n’a plus court aujourd’hui était pour Fernand Braudel le symbole de la bêtise de sa discipline et de l’enseignement de l’histoire : Bayard sacrant chevalier le roi François 1er au soir de deux jours de bataille dont on oublie de révéler le nombre de morts et pourquoi. Il n’est pas sûr que 1517 soit une meilleure date – déjà on ne peut pas y échapper en Allemagne, c’est l’année où Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur la porte de l’église du château de Wittenberg. Rappelons que c’est en 1464 que Gutenberg lègue l’imprimerie à l’humanité, véritable origine de bouleversements considérables, comme le numérique aujourd’hui.

«La bataille de Marignan est sans doute un des événements les plus célèbres de l’histoire de France. Tout le monde ou presque en connaît la date : 1515. Dans l’imaginaire national, elle serait une de ces journées qui ont fait la France, au même titre que la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, ou l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940 [depuis peu quasi évincé par Waterloo, autre défaite presque transformée en victoire, médiatiquement plus payant dans tous les sens du mot].

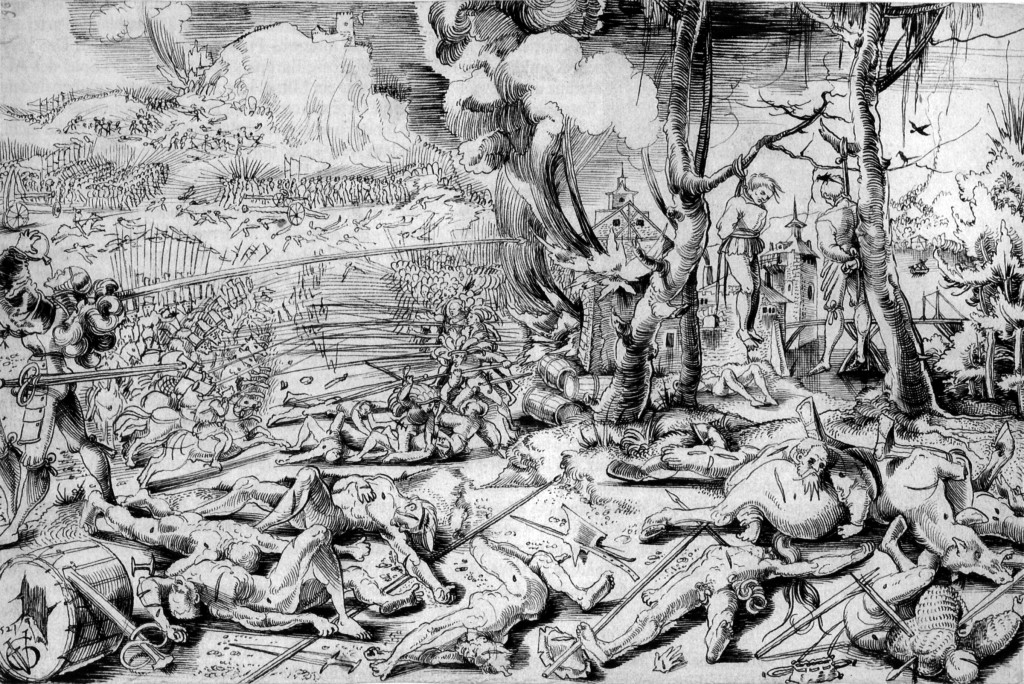

Mais lorsque l’on interroge pour en savoir davantage, les choses se compliquent. Plus rares sont les personnes pouvant dire qu’il s’agit d’une victoire de François Ier remportée la première année de son règne alors qu’il espérait recouvrer le Milanais, perdu par les Français depuis 1513. Moins nombreuses encore sont celles capables d’affirmer que cette bataille se déroula en Italie, dans une plaine au sud de la capitale du duché; qu’elle dura deux jours, les jeudi 13 et vendredi 14 septembre, et que les principaux adversaires de François Ier furent des Suisses. Quant à savoir que cette bataille faillit être une terrible défaite sans l’intervention des Vénitiens dans la matinée du 14 septembre, qu’elle fut une des plus longues que l’armée royale eut à livrer et sans doute la plus meurtrière puisque, en près de vingt heures, au moins seize mille hommes y trouvèrent la mort, personne ou presque n’en a la souvenance. En somme, Marignan est aujourd’hui un événement connu sans que l’on sache pourquoi » (Didier Le Fur : Marignan 1515 Editions Perrin)

Si l’on prolonge un peu ce récit de Didier Le Fur, prologue à son livre, on peut ajouter que les soldats vénitiens étaient des mercenaires albanais, ceux de François 1er des lansquenets allemands et que les mercenaires suisses étaient commandés par un évêque catholique. N’était l’amoncellement de cadavres, ce serait presque une histoire drôle sur l’origine des souches.

Un contexte expansionniste

Si cette histoire est cantonnée à la Suisse alémanique comme déjà évoqué plus haut, c’est pour la simple raison qu’elle ne concerne qu’elle, comme le note Sandro Guzzi-Heeb, professeur d’histoire contemporaine à Lausanne :

«Car Marignan correspond à la période durant laquelle les territoires de langue allemande partaient à la conquête violente des territoires franco- et italianophones et consolidaient leur domination sur eux. On oublie que jusqu’en 1798 les ancêtres des Romands et des Tessinois étaient restés complètement des sujets » (Source en allemand)

Le noyau de la confédération helvétique quoique formé d’entités très individualistes était une puissance qui comptait en Europe. Il était un foyer de vie intellectuelle. Il n’était pas le seul à avoir des velléités expansionnistes. Toutes les puissances européennes avaient des vues sur le Nord de l’Italie. Le royaume de Naples et le Duché de Milan sont revendiqués par les rois de France. Le Saint Empire romain germanique guigne aussi les riches cités d’Italie. Les Espagnols sont maîtres du Royaume de Sicile . Et il faut compter avec Venise et l’État pontifical. En raison d’une nouvelle donne des échanges internationaux :

«le fait qui domine alors l’économie européenne est l’affirmation puissante de nouveaux centres industriels en Lombardie, Ligurie ou Toscane comme en Allemagne du Sud aussi »

Nicolas Morard : L’heure de la puissance (1994 – 1536) in Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses (Editions Payot)

C’est une période de développement de l’industrie (textile+métallurgie). L’essor du commerce donne du poids au contrôle des passages dans les Alpes notamment le col du Saint Gothard. Le commerce entre le Nord et le Sud de l’Europe a d’autant plus transité par la Suisse que les guerres entre la France et l’Angleterre, entre le roi de France et la Bourgogne avaient déplacé vers l’Est les voies de passage un tant soit peu sûres. Nicolas Morard (ibidem) définit ainsi les caractéristiques des guerres d’Italie telles qu’elles ont été vécues côté suisse :

«la persistance obstinée, mais efficace de quelques cantons à suivre la voie de leurs intérêts particuliers, en dépit des traités orientant la Diète dans un autre sens ; l’utilisation à ces mêmes fins, malgré les apparences d’un jeu anarchique, de l’expédition spontanée ou de l’engagement mercenaire »

Tout cela est assez compliqué à suivre en détail dans la mesure où il faut distinguer la politique des cantons, autonomes individuellement, celle de la Diète confédérale censée définir des intérêts communs et l’engagement des mercenaires dans tous les camps alternativement et parfois même les uns contre les autres.

Dans le nord de l’Italie, c’est le grand jeu des coups tordus au mépris de la vie humaine. Dès son arrivée sur le trône du royaume de France, il est sacré le 25 janvier 1515, à 21 ans, François 1er s’affirme Duc de Milan bien décidé à reconquérir la riche ville dont les Français avaient été chassés notamment parce que Louis XII ne payait pas ses mercenaires mais aussi grâce à une coalition montée par le Pape, l’Espagne, Venise et le noyau de la Confédération helvétique. Trois ans après, Venise aide François 1er à battre les Suisses. Venise jouera un rôle essentiel pour faire pencher la balance. La différence se fera aussi sur le plan politique par le fait que François 1er réussit à diviser les cantons suisses et à détacher certains cantons de l’armée des Confédérés moyennant fortes sommes d’argent (C’est ainsi que les soldats de Berne, Fribourg et Soleure retournent chez eux avant la bataille) ; sur le plan militaire, les historiens relève le rôle de la cavalerie légère et surtout des canons, sans compter les explosifs pour se frayer de nouveaux passages dans les Alpes et créer la surprise. C’est la fin de la domination de l’infanterie sur les champs de bataille. A un moment critique des combats, le roi de France a dû promettre aux lansquenets allemands un tiers du pillage de Milan pour les motiver. Je n’ai pas trouvé de chiffre consensuel entre auteurs français et suisses sur le nombre de morts. L’exposition Marignano 1515 au Musée national de Zurich avance celui de 10.000 morts «en majorité suisses» – il y avait aussi des Milanais- d’un côté, et, de l’autre, 5 à 6000 Français et Vénitiens. Tout cela en deux jours. C’est ce que l’on appelle une «bataille de géants» ! ? Il est intéressant de noter que François 1er ne pousse pas son avantage et en reste là. Il a déjà en tête un projet d’alliance avec les cantons suisses avec lesquels il signera un Traité de paix perpétuelle lui ouvrant l’accès durable au marché des mercenaires. Le royaume de France échouera cependant à se maintenir durablement en Italie.

Dans une lettre à François 1er, Erasme écrit quelques années plus tard, contre Machiavel semble-t-il, que ce n’est pas parce que les conséquences des guerres tombent sur les pauvres que cela les justifie :

«Qu’on n’aille pas nous dire que la guerre est moins abominable sous prétexte que la plus grand partie de ses maux retombent sur les pauvres gens et les humbles, tels que paysans, artisans, nomades. Notre Seigneur Jésus-Christ n’a pas moins répandu son sang pour la rédemption de ces petites gens méprisées à l’envi que pour celle des plus grands monarques »

(Erasme : Lettre à François 1er (1er décembre 1523) publiée dans Jean-Claude Margolin Guerre et Paix dans la pensée d’Erasme page 268)

Le mercenariat

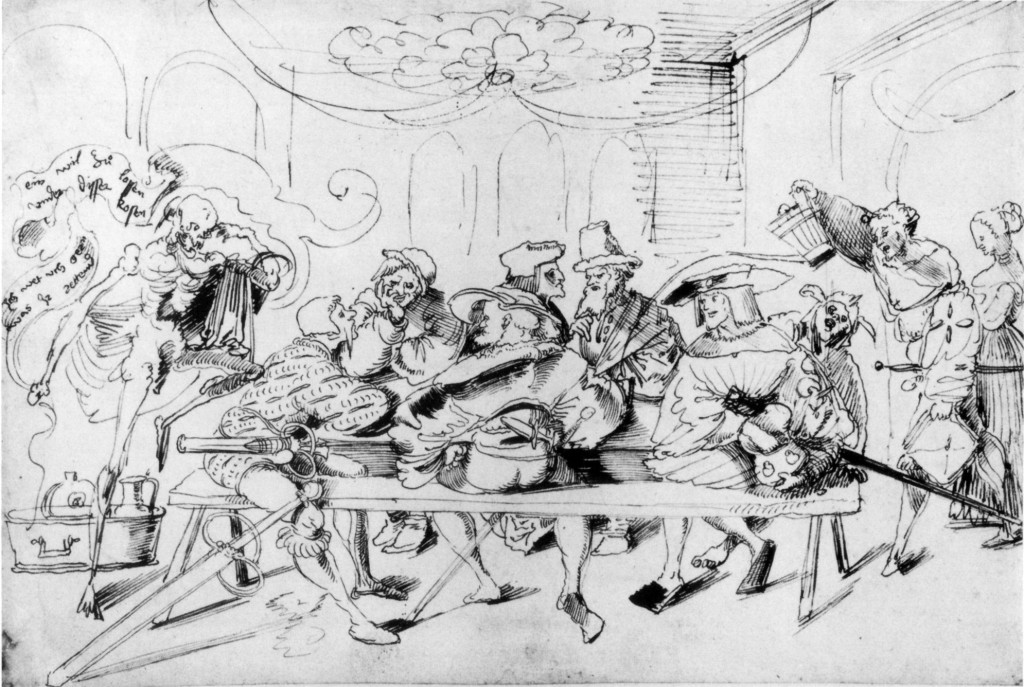

Urs Graf Recrutement d’un lansquenet, vers 1521, dessin à la plume Kunstmuseum Basel

Dans la maison des corporations, l’ambassadeur français muni d’une bourse bien garnie flatte un lansquenet allemand (à gauche) et un mercenaire confédéré (au centre).

Durant l’ensemble des guerres d’Italie la demande de mercenaires est grande. Les confédérés sont très demandés et sont souvent en concurrence et opposés aux lansquenets allemands. Le système de mercenariat qui fonctionnera à une échelle quasi-industrielle a déjà affleuré dans ce qui précède. Il me semblait intéressant de s’y arrêter un peu plus, d’autant que la question est peu traitée par les historiens mais présente dans un certain nombre de prises de positions. Elle règle aussi d’une certaine façon la question de la neutralité.

Dans son histoire de la Suisse (Puf, Que Sais-je), Jean-Jacques Bouquet n’hésite pas à écrire :

«On peut presque dire qu’ils [les cantons suisses] s’enrichissent par la vente du sang de leurs administrés».

Le mercenariat comme forme primitive d’accumulation du capital. Dans ce système, les puissances belligérantes négocient avec la Diète fédérale qui gère les affaires communes des cantons confédérés les contrats de mercenariat. Les belligérants s’acquittent de la solde des soldats recrutés au sein de la Confédération. Ils sont par ailleurs autorisés à participer au pillage. Dans le même temps, les pays acquéreurs versent aux cantons qui fournissent les contingents des pensions pour pouvoir enrôler des mercenaires. S’y ajoutent des pots de vins aux notables locaux. On appelait ces accords des capitulations.

«Les capitulations ont été, elles aussi, un business en or pour les cantons. En signant des accords de paix avec la France puis l’Espagne, les Pays-Bas ou encore la Suède, ils s’assuraient l’accès à ces marchés, tout en trouvant une activité à ces mercenaires de premier ordre dont ils ne savaient que faire et pour lesquels ils encaissaient une fortune.C’est en fait à cette époque que naît la Suisse mondialisée, ouverte sur le monde. En choisissant de ne pas avoir de politique commune, ce qui les aurait obligés à créer un contrôle étatique, donc un État, les Suisses laissent le marché se débrouiller seul. Chaque canton, chaque capitaine même, pouvait ainsi s’organiser comme il l’entendait. Un vrai projet ultralibéral avant la lettre, sourit le professeur honoraire d’histoire contemporaine de l’Université de Lausanne [Hans-Ulrich Jost]. Mais pouvait-il en être autrement avec cet assemblage incertain d’états aux intérêts divergents et, qui plus est, profondément divisés par la Réforme. Quant à la débandade de Marignan, elle marque les esprits à cause de la défaite, bien sûr, du nombre de morts et de blessés, des accusations de corruption qui entouraient cette débâcle, de la crise morale consécutive à ces campagnes à répétition dont les hommes avaient ramené, outre des métaux précieux et des pièces d’orfèvrerie, le mal de Naples (la syphilis), mais aussi et surtout à cause de l’argent perdu. Se faire souffler dans un combat inutile 1 million de couronnes, voilà qui est resté longtemps en travers de la gorge des Confédérés. Il y a eu d’ailleurs des procès de capitaines pour faute professionnelle et corruption. Certains en ont même perdu la tête… »(Source)

Pour l’historien Simon Teuschler :

«Parmi les raisons de la débâcle de Marignan, il y a aussi le dérapage de la concurrence d’entreprises privées et de cantons pour des parts de marché dans le mercenariat oubliant la plus élémentaires retenue politique. Après la défaite, la couronne française a obligé les cantons pour des raisons très pragmatiques à mieux coordonner leurs exportations de mercenaires. Marignan est un des événements par lesquels les cantons confédérés ont été contraints sur pression extérieure à resserrer leurs liens et à déléguer des compétences en matière décisionnelle à des organismes communs» (Source en allemand)

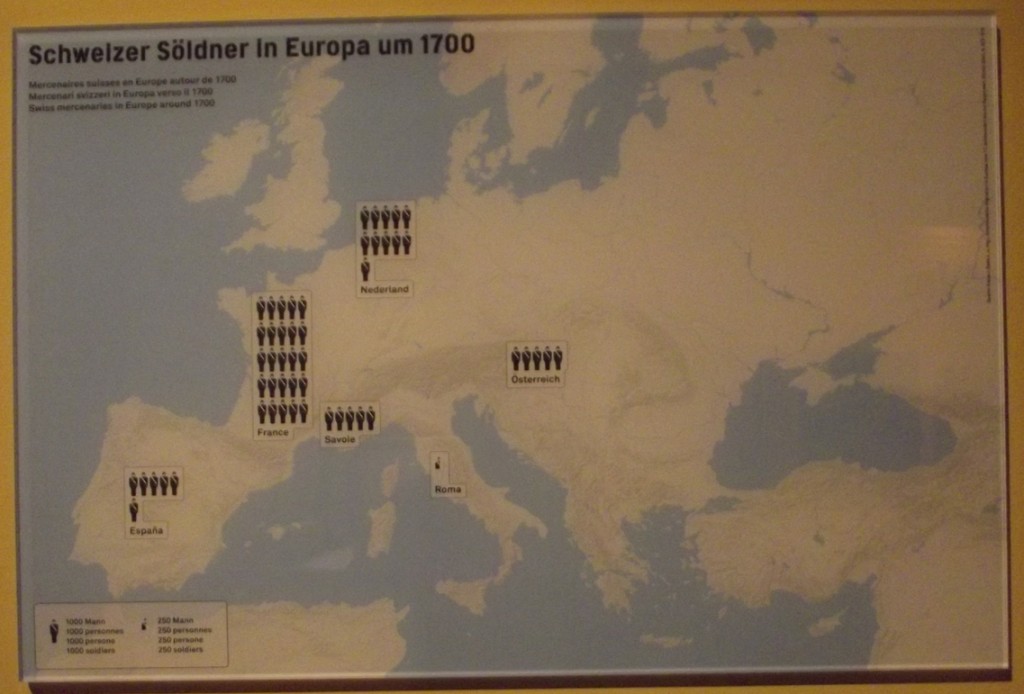

Malgré la condamnation par exemple d’un Erasme qui compare le mercenaire au «bourreau qui reçoit un salaire pour son travail de boucher» (dans Guerre sans larmes 1515), et du réformateur suisse Zwingli qui avait accompagné les soldats à Marignan, le commerce du sang ne s’arrêtera pas. Entre 1500 et 1800, environ 1,5 millions de Suisses sont actifs dans le service mercenaire. On peut s’y engager dès l’âge de 16 ans avec l’espérance d’une richesse facilement et brutalement acquise.

Les guerres de religion compliqueront la donne. La France catholique emploiera des mercenaires suisses contre les Pays-Bas protestants. Lorsque ces derniers exigeront un traitement égal la Suisse déclarera sa neutralité. Pour servir à la fois les catholiques et les protestants et leur assurer une égalité de traitement, il faut en effet une certaine dose de neutralité.

Ce que Mulhouse est allé faire dans cette galère

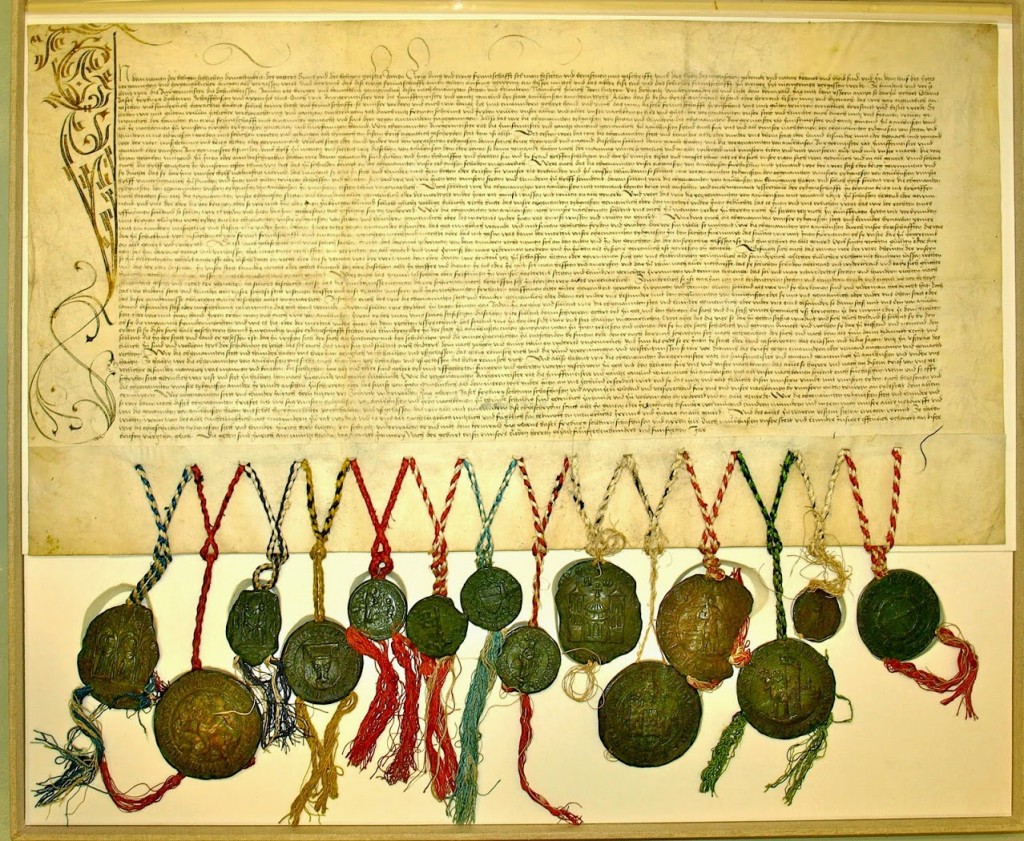

Document des Archives de Mulhouse avec ses 14 sceaux scellant l’accord entre Mulhouse et les13 cantons suisses

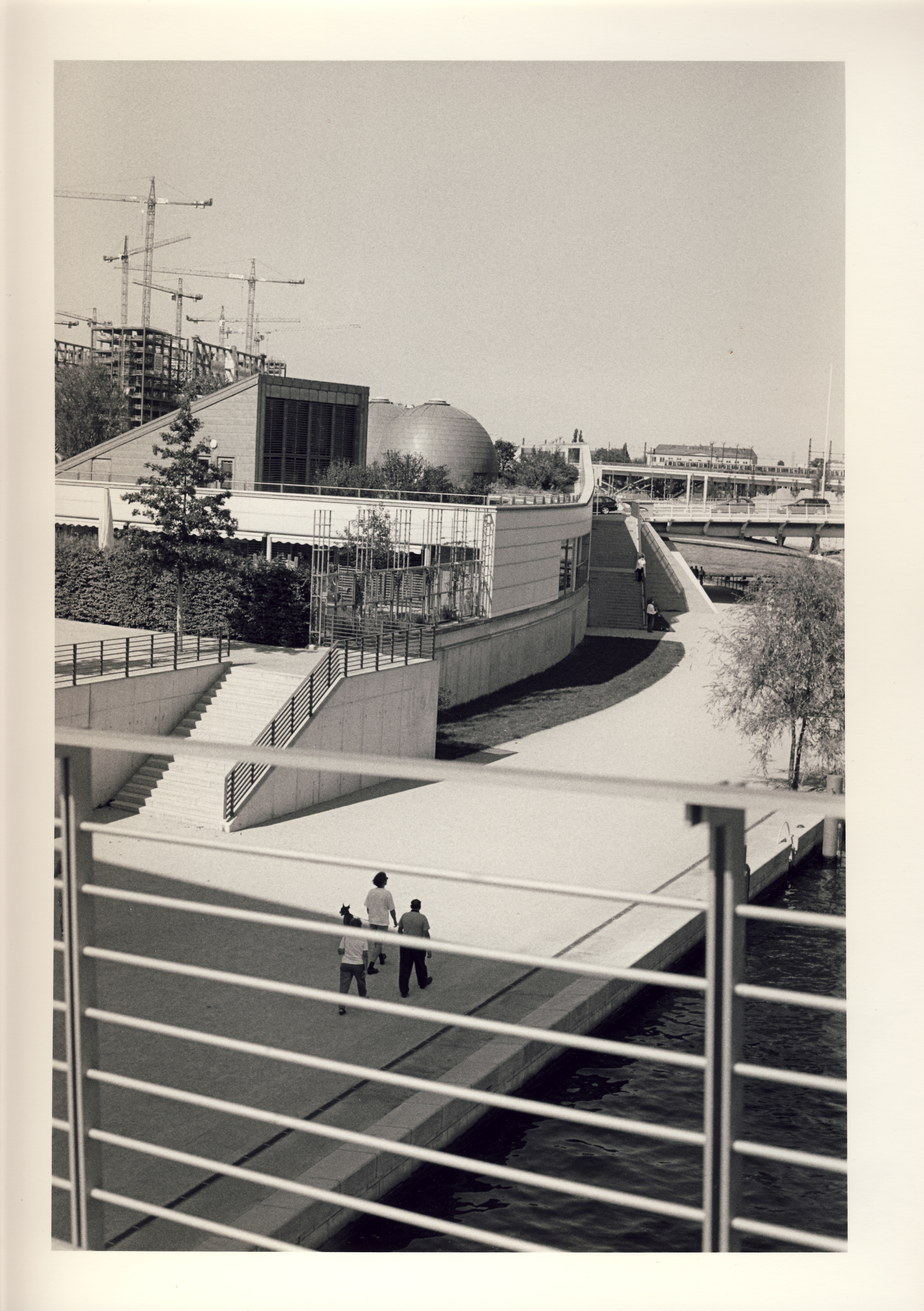

Escapade à Zürich

Quelques images d’une petite escapade à Zürich, en Suisse, au courant du mois de mai, deuxième moitié.

Arrivée Gare de Zürich

Échange bêtise contre gratuité. Je leur laisse le café. What else ?

La journée s’annonce un peu triste côté météo mais j’ai tout de même pu éviter le parapluie :

Quant à la météo politique :

La Suisse est dans une année électorale. Les élections fédérales auront lieu le 18 octobre prochain pour le renouvellement du Conseil national et du Conseil des états. Le parti populaire (populiste) dit la dépêche hausse le ton dénonçant le chaos dans la politique d’asile suisse. Cela nous intéressera surtout parce que c’est dans ce contexte que se déroulent les débats de campagne électorale sur la la bataille de Marignan d’il y a 500 ans.

On en parle la semaine prochaine.

J’étais donc venu pour ceci :

En attendant, il reste un peu de temps avant le prochain train de retour, suffisamment pour marcher jusqu’au lac de Zürich. Pas loin, tout au bout :

Une autre boutique qui promet un rabais en euros :

Argent Pouvoir Amour

Argent / Pouvoir / Amour et non comme on pourrait croire à première vue : L’argent fabrique l’amour. Encore que … . L’argent fabrique l’amour de l’argent. Une série télévisée allemande du même nom avait ajouté des points après chaque mot : Argent. Pouvoir. Amour. L’affiche annonce le Festival de Zürich (du 12 juin au 12 juillet 2015). Théâtre, musique, opéra, danse sur le thème Shakespeare et autres puissances, Shakespeare et la Renaissance en Angleterre et en Italie avec au centre Roméo et Juliette

Mais pas forcément des luthiers :

On rentre

Zürich s’étend de part et d’autre de la rivière qui s’appelle Limmat à la sortie du lac.

Si on cassait une petite croûte avant de partir ?