Ce que l’histoire nous apprend, le rêve de grande coalition européenne autour du travailler plus sans gagner plus, la vie numérique sur terre comme au ciel, un nouveau tour d’horizon en courtes et brèves éphémères comme le mois dernier avec une tentative cette fois de mieux les articuler avec plus éphémères encore, les tweets. Il est pourtant parfois bien intéressant de s’en rappeler, par exemple celui sur la grande coalition chrétienne et sociale démocrate étendue à l’Europe qui donne sens à l’audition de Pierre Moscovici devant le Parlement européen.

Sommaire

1. Maltraitance dans un foyer d’accueil pour réfugiés.

2. Il n’y a pas de mémoire européenne commune de la Première guerre mondiale

3. Goodbye Lénine (Post Scriptum)

4. Ce que l’histoire nous apprend ! Les sermons du pasteur Gauck irritent les historiens

5. Problèmes d’intendance dans la Bundeswehr

6. Les ventes d’armes à l’extérieur vont bien

7. Le rêve allemand de Gattaz (et d’autres)

8. La grande coalition allemande CDU-SPD tend à s’étendre en Europe

9. On votait le 14 septembre dernier dans deux laenders de l’ex RDA , La Thuringe et le Brandebourg

10. Le Spd en quête de la vie numérique

11. Bernard Stiegler, l’alchimiste de la pensée, et Alexander Kluge, l’élève d’Adorno, face à l’épreuve publicitaire

12. Gazouilli spatial

13 Prix Konrad Wolf à Jürgen Holtz

1. Maltraitance dans un foyer d’accueil pour réfugiés.

« L’asile de nuit pour sans abri et les contrôles de police sont les piliers de la société actuelle… » (Rosa Luxemburg)

Des photographies montrant des agents de sécurité maltraitant des migrants dans un foyer de demandeurs d’asile ont choqué en Allemagne. L’absence d’image, elle, n’aurait sans doute pas ému autant. On ne se prive pas de les montrer aussi dans la presse française. De l’émotion, coco, ça empêche de réfléchir. Il n’y a pas de risque que le gouvernement nous fournisse une réflexion. « Chaque citoyen est choqué et se demande ce qu’elles [ces images] cachent », a souligné Steffen Seibert, le porte-parole du gouvernement. » Il se garde bien de chercher ce qu’elles peuvent bien révéler.

En guise de suggestion, je me suis souvenu d’un texte de Rosa Luxemburg « Dans l’asile de nuit » qui évoque la mort de sans-abri victimes d’une intoxication alimentaire. Dans un texte daté du 1er janvier 1912, elle écrit :

« L’asile de nuit pour sans-abri et les contrôles de police sont les piliers de la société actuelle au même titre que le Palais du Chancelier du Reich et la Deutsche Bank. Et le banquet aux harengs et au tord-boyaux empoisonné de l’asile de nuit municipal constitue le soubassement invisible du caviar et du champagne que l’on voit sur la table des millionnaires ».

On retrouve ces quatre piliers dans ce qui s’est passé aujourd’hui. Aux sans-abri s’ajoutent des demandeurs d’asile. Il y a toutefois, une différence notable : seule la chancellerie n’est pas – pas encore – privatisée. Sont en effet en cause dans ce manque d’attention et de soin porté à l’étranger en demande de secours, la privatisation de la gestion et de la surveillance des foyers d’hébergement ainsi que l’incurie de la puissance publique qui délègue sans contrôle à des société privées de plus en plus de missions sous couvert de réduction des dépenses publiques.

2. Il n’y a pas de mémoire européenne commune de la Première guerre mondiale

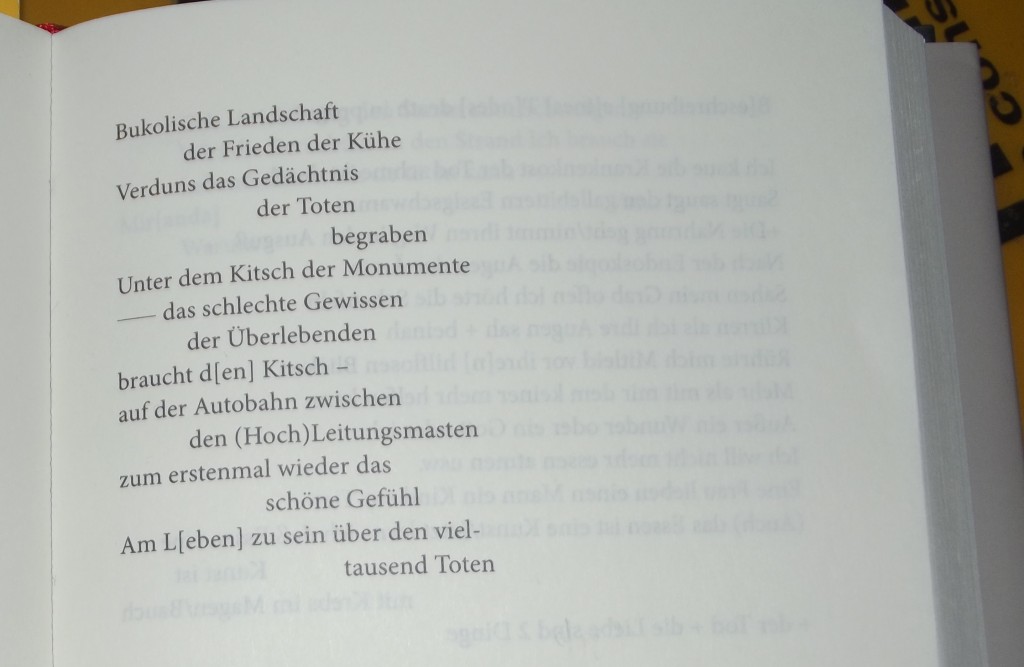

Vest Pocket ou Kodak du soldat

Source : http://orf.at/stories/2214954/2214955/

Il n’y a pas de mémoire européenne commune de la Première guerre mondiale. Sans même parler de tous les autres pays dont on se préoccupe peu, elle n’a notamment pas été vécue et perçue de la même manière en France et Allemagne. On s’en doutait un peu. Encore faudrait-il savoir en quoi consistent les similitudes et quelles sont les différences. Arndt Weinrich, chargé de recherches à l’Institut historique allemand, spécialiste de la Grande Guerre et de sa mémoire en Allemagne, et membre du conseil scientifique de la mission du Centenaire et Benjamin Gilles, conservateur à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) et spécialiste de la culture écrite en guerre se sont attelés à ce travail. A travers la question du rapport à la révolution de l’image. Ensemble, ils ont publié 14-18, une guerre des images. France-Allemagne .

Dans un débat en deux parties publié par Nonfiction.fr, ils s’expliquent sur ces différences. Dans une première partie, ils montrent ce qu’elles sont dans le rapport à la révolution des images, dans une seconde, ils évoquent le passage de la disjonction des histoires à la disjonction des mémoires. J’en retiens le passage traitant d’une part de la carcéralisation et des perceptions sensorielles, sujet que nous avons déjà abordé avec Helmut Lethen ainsi que celle de l’internationalisation du conflit

Benjamin Gilles – L’expérience de guerre vécue par les soldats des deux camps est indubitablement très proche. Allemands et Français découvrent en août et septembre 1914 la violence du champ de bataille et ont, pour s’en protéger, le même réflexe : ils creusent des tranchées et les aménagent. Les tranchées deviennent leur norme d’existence. Ils y expérimentent le « triptyque de l’horreur » : les rats, la boue et la mort de masse, anonyme. Ils vivent dans l’attente et l’ennui, même si l’autorité militaire tente de les occuper. Avec l’allongement sans fin de la durée de la guerre, et malgré l’instauration des permissions, ils éprouvent très durement le fait d’être séparés de leur famille

Arndt Weinrich – J’ajouterai également que les combattants vivent une forme de « carcéralisation psychologique » : ils ont le sentiment de vivre dans un univers cloisonné, fermé. La vie dans cet espace clos influence leur perception sensorielle. Le son devient le sens le plus utilisé, alors que la vue – celle de l’ennemi – est le sens traditionnellement mis à contribution à la guerre. Les combattants sont soumis, dans les deux cas, à une discipline militaire exigeante. Les fusillés pour l’exemple sont une des manifestations de cette rigueur, même si en Allemagne la justice militaire est grosso modo moins sévère.

BG – Des deux côtés du no man’s land, l’idée de la victoire prochaine ou au moins possible est également forte, même si elle connaît sans doute des conjonctures. Chaque grande offensive est l’occasion de réalimenter cette attente collective. Les soldats français sont persuadés qu’ils vont percer le front en 1915 lors des opérations en Champagne. Ils le sont aussi en avril 1917 sur le Chemin des Dames, cette bataille qui devait prendre le nom de bataille de France, sous entendu de bataille pour la délivrance de la France ! Dans les faits, ils expérimentent surtout l’échec et l’usure. Mais cette attitude est contrebalancée par un fort sentiment de défense de la patrie, du sol national, qui pousse à ne pas céder. On voit très bien ce sentiment s’exprimer lors des offensives allemandes du printemps 1918. La résistance des unités françaises, pourtant très éprouvées, est très forte

AW – Jusqu’à l’été 1918, les soldats allemands croient eux aussi à la victoire. Il ne faut pas oublier que malgré tous les échecs (Marne, Verdun etc.) l’Allemagne emporte chaque année sur le front de l’Est d’importantes batailles, et en 1917 la Russie sort même vaincue de la guerre. Il y a cependant une différence de taille entre les combattants français et allemands : pour les Poilus, la guerre se résume à la guerre des tranchées sur le front de l’ouest, alors que de nombreux Allemands (près de la moitié !) ont combattu sur plus d’un front et ont, par conséquent, vécu des conditions très différentes. Cette expérience crée des représentations et un imaginaire fort différent de la guerre dont on peut voir toute la singularité dans les œuvres de Walter Flex et d’Arnold Zweig qui traitent de la guerre sur le front oriental. Elle explique aussi, soit dit en passant, pourquoi la guerre de 14-18 a été pour les Allemands, et cela dès le début, une « Weltkrieg », une guerre mondiale, alors que les Français ont largement préféré l’appeler la Grande Guerre

P.S.

Encore un livre cher. Paru aux Editions de la Martinière. Je demanderai à la Bibliothèque municipale de se le procurer. Si l’on souhaitait vraiment œuvrer pour une mémoire commune sur la Première guerre mondiale, la première chose serait de baisser le coût des livres. Cela existe en Allemagne quand ils sont considérés comme participant de la formation du citoyen.

3. Goodbye Lénine (Post Scriptum )

Dans un premier temps, le Sénat de Berlin avait refuser de déterrer la grosse tête à Lénine (en granit rouge d’Ukraine) pour en faire l’un des clous d’une exposition sur les monuments politiques du 18ème au 20ème siècle effacés des rues de Berlin. La peur du ridicule l’a peut-être fait changer d’avis.

4. Ce que l’histoire nous apprend ! Les sermons du pasteur Gauck irritent les historiens.

Le pasteur et ex-pseudo dissident de l’ex RDA, Joachim Gauck, devenu président de l’Allemagne, se sert des commémorations pour prêcher pour une nouvelle posture de l’Allemagne en politique extérieure. Il le fait au nom des leçons de l’histoire. C’est surtout son discours pour le 75ème anniversaire de l’invasion de la Pologne par les troupes nazies qui a fait réagir les historiens. Pas seulement sur ce qu’il a dit mais aussi sur ce que, dans le même mouvement, il a oublié de dire. En Pologne, il a déclaré en visant Vladimir Poutine :

« L’histoire nous apprend que des concessions territoriales ne font souvent que renforcer l’appétit des agresseurs. L’histoire nous apprend cependant aussi que les escalades incontrôlées peuvent déboucher sur une dynamique qui risque d’échapper au contrôle ».

Il ne s ‘agit pas de défendre l’attitude des Russes mais de ne pas tout confondre. La décision d’envahir la Pologne n’a pas été prise par Hitler au terme d’une escalade incontrôlée des tensions mais délibérément par une volonté d’agression. Poutine lui-même n’est pas en reste de comparaisons hasardeuses. Il n’a pas la dignité d’un grand homme d’Etat. Cela ne justifie pas qu’un président allemand fasse de même.

Norbert Frei, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Jena, lui réplique qu' »apprendre de l’histoire signifie sur l’étroit continent européen avant tout et surtout de tenir compte des sentiments des voisins »

Douze historiens ont ainsi pris position. Beaucoup de contributions, si je résume, tournent autour de l’idée que si leçon de l’histoire il y a, elle se trouverait dans la nécessité d’inclure le point de vue de l’autre. Mais l’histoire de toute façon ne fournit pas de recettes pour une politique d’aujourd’hui.

Jochen Hellbeck, professeur d’histoire est-européenne à l’Université Rutgers du New Jersey, estime que cela montre la conception que Gauck a de l’histoire quand, depuis la Pologne, il en appelle à une Europe unie sans la Russie tout en comparant à travers des fleurs Poutine avec Hitler. « C’est inquiétant », écrit -t-il, ajoutant :

« Si l’histoire de l’Allemagne au 20ème siècle contient une leçon pour notre temps, alors celle qu’en regard des dévastations causées par les Allemands en Europe de l’Est, les représentants de notre pays devraient s’efforcer d’y agir avec insistance pour la paix et l’équilibre. Cela vaut pour la Russie tout autant que pour la Pologne et l’Ukraine. L’invasion allemande de la Pologne a conduit à la guerre contre l’Union soviétique et culmina dans un inimaginable meurtre de masse. Gauck n’en a pas dit un mot ».

Ute Frewer, historienne et directrice de l’Institut Max Planck de développement humain écrit :

« La Pologne et les Etats Baltes ne sont pas les seuls à avoir des peurs historiques fondées. Une orientation occidentale de l’Ukraine, probablement même une adhésion à l’OTAN est perçue en Russie comme une menace. Il faut faire reproche au Président de ne pas avoir abordé cet aspect dans son discours ».

Dans le même temps :

5. Problèmes d’intendance dans la Bundeswehr…..

6….. Mais les ventes d’armes à l’extérieur vont bien

7. Le rêve allemand de Gattaz (et d’autres)

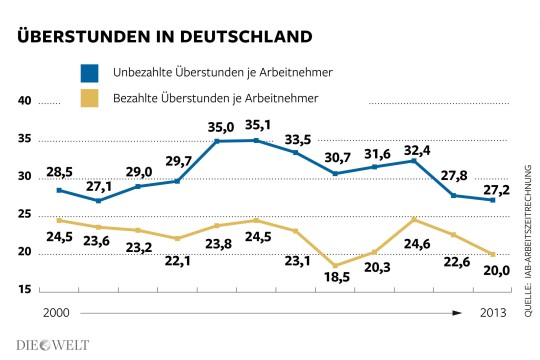

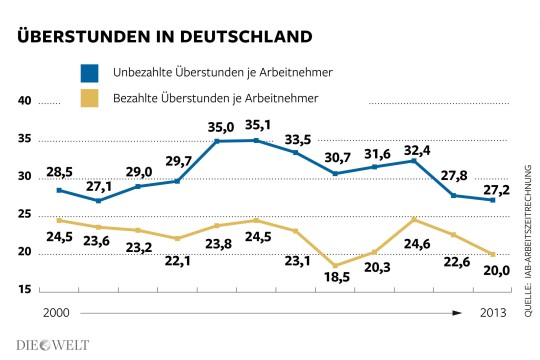

En bleu les heures supplémentaires non payées par salarié. En jaune les heures supplémentaires payées

Selon une étude européenne, alors que le nombre d’heures hebdomadaires de travail négocié entre partenaires sociaux est de 37,7 heures par semaine, les salariés effectuent en réalité en moyenne 40,5. Mais ils ne travaillent pas plus pour gagner plus. Sur les 47 heures supplémentaires annuelles, seules 20 sont payées, les 27 autres sont cadeau. Même pas de repos compensatoire. Selon le syndicat DGB, 17 % des salariés font régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées. En appliquant le principe selon lequel tout travail mérite salaire, l’Allemagne pourrait donner un petit coup de pouce à leur fameuse croissance par ailleurs entrain de fléchir. Source

8. La grande coalition allemande CDU-SPD tend à s’étendre en Europe

9. On votait le 14 septembre dernier dans deux laenders de l’ex RDA , La Thuringe et le Brandeburg.

On relèvera des similitudes et des différences entre ces élections et celles du Land de Saxe, fin août. La participation électorale chute de 20 points dans le Brandeburg et reste autour de 50 % en Thuringe. Dans les deux cas se confirme l’élimination de l’allié traditionnel de la CDU, le parti libéral FDP et la présence de l’Alternative pour l’Allemagne dans les deux parlements. Bons scores des chrétiens démocrates, Ils sont moins bons pour le SPD. Quand on fait une politique de droite, on sert la soupe à la droite. Die Linke prend une claque dans le Brandeburg et se tient en Thüringe du moins en pourcentage, moins en voix. Il pourrait faire partie du gouvernement à Erfurt où la gauche est théoriquement majoritaire. Au moment où nous mettons en ligne les tractations sont encore en cours. Et la partie publique du débat porte sur la question de savoir si la RDA était ou non un Etat de non-droit. Autant parler du sexe des anges.

Résultats

Brandenburg : SPD : 31,9% (-1,1%), CDU 23,0% (+3,2%), LINKE 18,6% (-8,6%), AFD 12,2% (+12,2%), VERTS 6,2% (+0,5%), BVB/FW 2,7% (+1%), NPD 2,2% (-0,4%), FDP 1,5 (-6,3) Participation 47,9

Thüringe : CDU 33,5% (+2,3%), LINKE 28,2% (+0,8%), SPD 12,4% (-6,1%), AFD 10,6% (+10,6%), VERTS 5,7% (-0,5%), NPD 3,6% (-0,7%), FDP 2,5% (-5,1%), Participation 52,7

Le succès de l’Alternative pour l’Allemagne interpelle les différents partis en particulier à droite mais pas seulement.Il interroge aussi le socialdémocratisme de gauche de Die Linke. L’AfD puise son fond de commerce dans les non-dits de la politique traditionnelle. Angela Merkel est passée maîtresse dans la manière de ne pas dire ce qu’elle fait. On a récemment découvert que des phrases entières de ses discours étaient directement issus de compte-rendu d’instituts de sondage.

Comme pour la Saxe, ce résultat permet de mieux situer l’AfD à droite de l’échiquier politique entre les chrétiens démocrates et les néonazis. J’avais qualifié de mouvement de Tea party des professeurs en référence à ses créateurs mais il prend une dimension populaire. Ils ont été étiquetés un peu trop facilement par la presse comme « eurosceptiques » comme si l’on pouvait être autre chose que sceptique vis à vis de l’Europe. Dans ces élections, ce thème n’a pas joué un aussi grand rôle que lors des européennes. Il y a en Allemagne aussi les potentialités d’un Front national. Les marches pour la vie y existent aussi. Homophobe, l’AfD développe un modèle de famille idéale : Papa maman et leurs trois enfants comme le préconise Mère la Cigogne. C’est même assez « drôle » quand on les voit prêcher cela devant des assemblées de septuagénaires. A côté de ce fond de conservatisme traditionaliste, se forment à l’intérieur du parti des groupes de pression. Après la «Plateforme patriotique», vient de se constituer un groupe de transatlantistes, formé d’amis des Etats-Unis et d’Israël partisans d’une Pax translantica. Mais tout cela, entre les souverainistes, les atlantistes et les pro-Russes, est bien confus.

10. Le Spd en quête de la vie numérique

Le Spd vient de lancer un grand débat interne sur les réseaux numériques au cours d’une convention #DigitalLeben (Vie numérique). Il est prévu qu’il se déroule jusqu’au congrès ordinaire fin 2015. Sans en attendre de miracle, son attitude sur ces questions n’a pas été bien remarquable jusqu’à présent, notamment sur le scandale de la NSA, on peut tout de même le souligner. « Le numérique est politique, a déclaré Sigmar Gabriel, président du SPD, le 20 septembre dernier, politique au sens large, au sens où la révolution numérique touche presque tous les domaines de la vie » S’il souligne le caractère industriel de cette « seconde révolution des machines », Rifkin en est à la troisième, un député SPD en trouve quatre, il tente ensuite de transposer le modèle social-démocrate du 19ème à celui du 21ème sous l’angle : comme nous avons dompté le capitalisme de Manchester, il nous faut dompter celui de la Silicon Valley. Il convient « d’humaniser et de civiliser » la métamorphose numérique. La cible est Google sans proposition de le remplacer par quelque chose d’autre. Il semble d’ailleurs se contenter de la question de savoir comment Google devra payer des impôts.

Il s’agit de « numériser l’ADN politique et programmatique du parti ». Beaucoup d’emphase mais on cherche en vain des esquisses de proposition sur le travail, les libertés, l’organisation de la société. Rien et c’est le plus grave sur l’école. Rien même sans en employer le mot sur la prolétarisation, sur le travail collaboratif, le logiciel libre, l’open data et j’en passe. Tout cela sonne creux mais ne préjugeons pas du débat qui est ouvert et public. Un site Internet y est consacré. A suivre donc

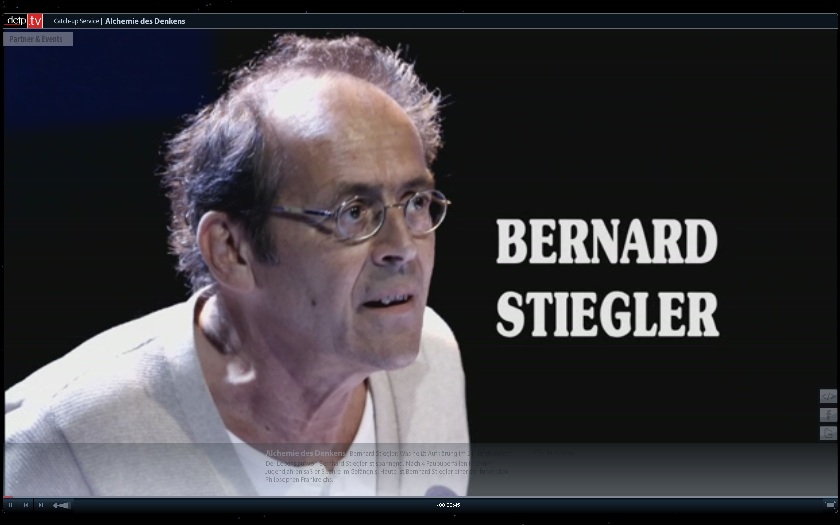

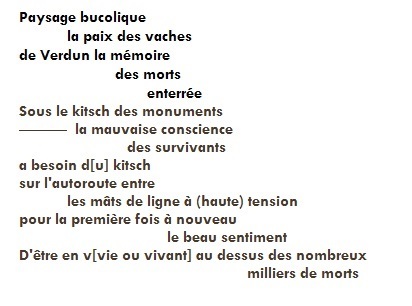

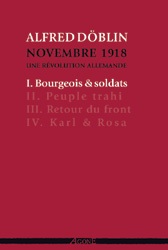

11. Bernard Stiegler, l’alchimiste de la pensée, et Alexander Kluge, l’élève d’Adorno, face à l’épreuve publicitaire.

Autant je suis admiratif pour ce que fait Alexander Kluge avec sa proposition de cultiver des jardins numériques, où se trouvent de belles plantations – je l’avais d’ailleurs évoqué dans un texte sur le site d’ars industrialis -, autant je ne contribue pas à leur diffusion tant le fait qu’ils soient bordés par d’insupportables coupures publicitaires m’horripile et que je ne veux pas en devenir un vecteur.

L’exception confirmant la règle, j’en fais une. Peut-être sera-t-elle instructive. Elle concerne la rencontre entre Bernard Stiegler et l’ancien élève d’Adorno pour une émission de 24 minutes intitulée Alchimie de la pensée sur une musique de Django Reinhardt. Elle est en plus quasiment bilingue – chapeau pour la traductrice. Il y est question entre deux publicités pour Netflix de ce que signifient les Lumières au 21ème siècle. Bernard Stiegler évoque Deleuze, le poète Joe Bousquet, suit une coupure publicitaire en plein milieu d’une phrase avant de passer à Baudelaire. La singularité ….la somme des hasards… [allô mama, welcome to Netflix]….la négentropie … etc. La publicité est maîtresse du temps, elle déstructure la pensée, détruit l’attention. La phrase d’avant la coupure doit être reprise après, sinon le fil est perdu.

J’ai retenu deux phrases de Bernard Stiegler :

« Il faut être capable de devenir la cause de soi-même » et, après une évocation du gaz naturel, quelque chose sur la calculabilité et Robert Musil : « il nous faut une compréhension poétique des mathématiques »

On a beau savoir que la pharmacologie doit composer, la potion est amère, la contradiction éclatante, n’y a-t-il pas là une limite ?

Je vous aurais prévenus. C’est ici après 20 secondes de pub.

12. Gazouilli spatial

Dans le cadre de la dissémination de septembre de la webassociation des auteurs consacrée aux blogs de voyage sur le thème écrire au monde entier, Laurent Margantin a suivi le journal du cosmonaute allemand Alexander Gerst depuis la station spatiale internationale. Il en a traduit quelques tweets.

Voici sa présentation :

Alexander Gerst est physicien et vulcanologue, il a été sélectionné en 2009 comme astronaute par l’Agence spatiale européenne et il est parti rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS) le 28 mai dernier. Il diffuse des photos sur son compte Twitter depuis qu’il est dans l’espace, photos fascinantes qui, avec ses propres commentaires, composent une espèce de journal en apesanteur où des souvenirs de la vie sur terre ne cessent de ressurgir quand, passant au-dessus de telle ville où il a vécu, Alexander semble faire signe aux gens qui y vivent encore. Et c’est bien ce mélange d’activité scientifique dans l’espace avec une sensibilité personnelle qui est troublant, en même temps que la vitesse vertigineuse de la station qui plonge l’œil et la mémoire du spectateur dans une réalité kaléidoscopique où tous les repères vacillent en même temps. La brièveté du tweet étant ici peut-être la forme la mieux adaptée à une expérience qui nous est révélée à nous aussi en temps réel, et qui nous emporte dans le vertige vécu par Alexander Gerst.

J’ai traduit une vingtaine de ses tweets depuis l’allemand, journal en apesanteur du cosmonaute allemand Alexander Gerst. On peut lire la totalité ici même, ils sont rédigés parallèlement en anglais.

13 Prix Konrad Wolf à Jürgen Holtz

Après le prix du Théâtre de la Ville de Berlin l’an dernier, Jürgen Holtz s’est vu décerné cette année le Prix Konrad Wolf de l’Académie des Beaux Arts.

Je vous avais présenté cet ami l’an dernier et publié la traduction du discours qu’il avait prononcé lors de la remise des prix.

Un film vient de lui être consacré. Il a été réalisé par Thomas Knauf sous le tire : Gespräche um nichts (Conversations sur rien). En voici en allemand la bande annonce. Même celles et ceux qui ne comprennent pas cette langue peuvent le voir évoluer, danser.

Holtz – Gespräche um nichts (Trailer) from Atlantis Film on Vimeo.

Il était une fois la RDA, la preuve par l’encre rouge

Si, si, la RDA a existé ! Même qu’elle doit continuer à avoir existé ! La preuve par l’encre rouge d’une blague racontée par Slavoj Žižek

Sur le chemin des blagues à Calau en Basse Lusace. L’apprenti coiffeur passe son cul par la fenêtre*

« DANS UNE VIEILLE BLAGUE datant de la défunte République démocratique allemande, un travailleur allemand trouve du travail en Sibérie. Sachant que tout son courrier sera lu par la censure, il dit à ses amis : Mettons-nous d’accord sur un code. Si vous recevez de moi une lettre écrite à l’encre bleue ordinaire, je dis la vérité ; si elle est écrite à l’encre rouge, je mens. Au bout d’un mois, ses amis reçoivent la première lettre, à l’encre bleue : «Tout est formidable ici, les magasins sont pleins, la nourriture est abondante, les appartements sont grands et bien chauffés, les cinémas projettent des films occidentaux, il y a plein de belles filles peu farouches, la seule chose introuvable ici, c’est de l‘encre rouge. »

Slavoj Žižek : Mes blagues,ma philosophie

Presse Universitaires de France 2014

page 120-121

Cette blague avait déjà introduit un autre texte de Žižek : Bienvenue dans le désert du réel

Si la RDA, que l’on appelait plus trivialement l’Allemagne de l’Est, n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer. Sans elle que serait l’Allemagne aujourd’hui à qui elle a fourni un président et une chancelière, où elle entretient le marché littéraire et cinématographique tout en servant de faire valoir à l’Allemagne post-démocratique, incapable de se définir positivement et autrement que comme gardienne de l’orthodoxie budgétaire, posture qui se retourne contre elle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Je ne suis sans doute pas le seul à penser que l’Allemagne mérite mieux que ce rôle de garde chiourme que lui imposent ses dirigeants.

Depuis que la Rda a disparu, et je ne suis pas de ceux qui le déplorent, on a essayé de nous enfermer dans une fausse alternative : Ostalgie ou Ultralibéralisme, État de droit ou État de non droit, libéralisme étant par ailleurs synonyme obligatoire d’État de droit, de démocratie… En France où la RDA marche moins bien, elle est remplacée par la Corée du Nord à Ce soir ou jamais. RDA ou Corée du Nord, leur fonction n’est-elle pas de nous priver d’encre rouge, c’est à dire, si l’on suit le philosophe, d’alternative ?

Que nous dit en effet la blague de l’encre manquante ? Quelle est la signification de l’encre rouge ?

Slavoj Žižek se demande si la situation décrite n’est-pas la nôtre :

« N’est-ce pas encore notre situation? Nous avons toutes les libertés possibles, la seule chose qui manque, c’est l’ encre rouge : nous nous sentons libres parce qu’il nous manque le langage même qui nous permettrait d’exprimer notre absence de liberté. Ce que signifie ce manque d’encre rouge, c’est qu’aujourd’hui tous les principaux termes employés pour désigner le conflit actuel – guerre contre la terreur, démocratie et liberté, droits de l’homme, etc. – sont des termes faux, qui embrument notre perception de la situation au lieu de nous permettre de la penser. La tâche est aujourd’hui de fournir de l’encre rouge aux protestataires. »

Et aux autres.

De la disparition de la RDA, même Dieu ne s’en remet pas. Une autre blague du même livre :

« Richard Nixon, Leonid Brejnev, et Erich Honecker [dirigeant de la RDA de 1976 à 1989] sont face à Dieu et l’interrogent sur l’avenir de leur pays respectif. A Nixon, Dieu répond : en 2000, les Etats-Unis seront communistes ! Nixon se détourne et se met à pleurer. A Brejnev , il dit : en 2000, l’Union soviétique sera sous contrôle chinois. Brejnev se détourne et se met à pleurer. Honecker demande : Et qu’en sera-t-il de ma chère RDA ? Dieu se détourne et se met à pleurer. »

Slavoj Žižek : Mes blagues,ma philosophie

Presse Universitaires de France 2014

page 105

* Le maître coiffeur UTZT devait continuellement fournir de quoi faire à son apprenti car le très alerte gaillard avait fini en moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire. Ayant une nouvelle fois terminé les trois tâches fixées, alors qu’il demandait quoi faire d’autre, le maître d’apprentissage répliqua :

« Passe ton cul par la fenêtre ».

Lorsque l’apprenti au bout d’un moment revint, le maître-coiffeur UTZT demanda :

« Alors qu’ont dit les passants ? »

L’apprenti rétorqua :

« Ils ont dit bonjour Monsieur UTZT »