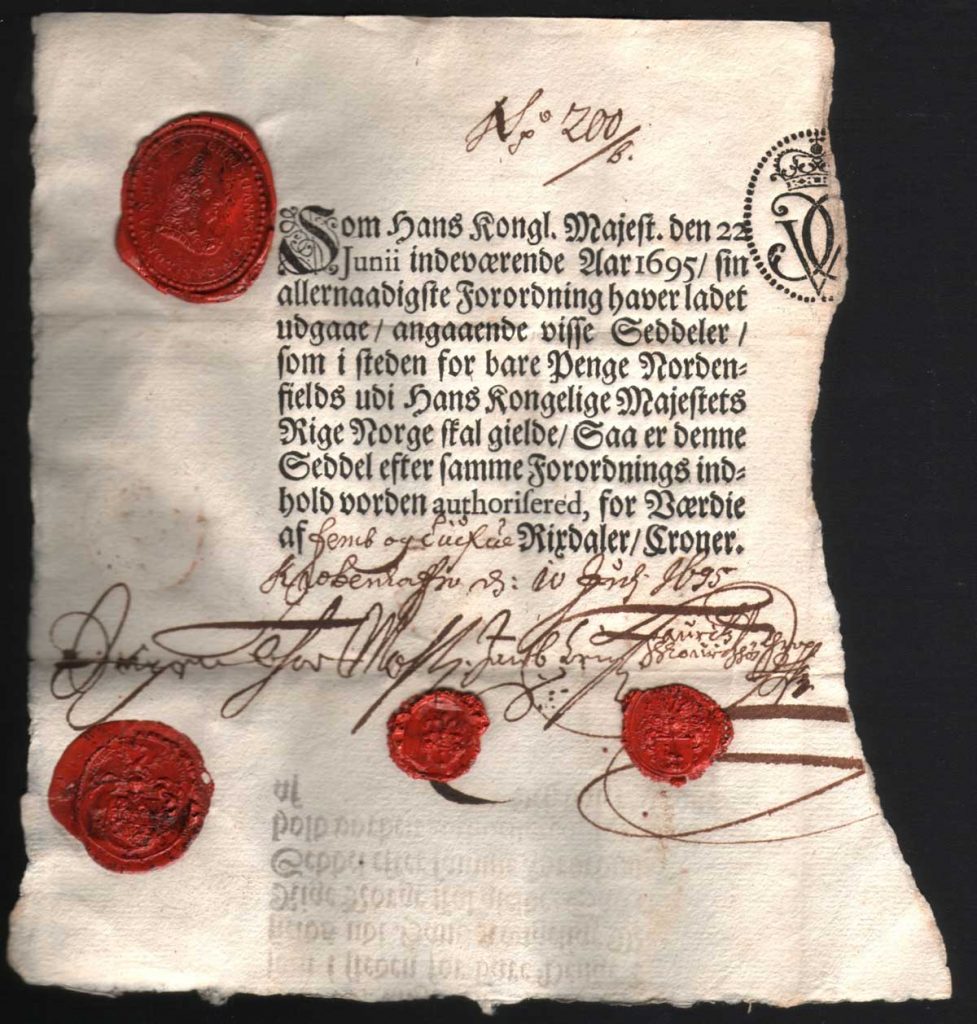

Prière au dieu Bonheur ? Photo Thomas Aurin . Image extraite du spectacle Lénine de Milo Rau à la Schaubühne de Berlin

Icône du russe икона, ikona (« image religieuse »), issu du grec ancien εἰκόνια, eikonia (« petites images »)

N.B. Pour éviter tout malentendu : je ne préjuge pas d’un spectacle que je n’ai pas vu, je suis étonné que de telles images puissent se lire en 2017, ainsi que je le propose, à partir d’un texte bien antérieur de Heiner Müller.

Heiner Müller :

NAPOLEON ZUM BEISPIEL, weinte, als

Bei Wagram seine Garde ihren Fluchtweg

Über die Blessierten schrien VIVE L’EMPEREUR.

Das Denkmal war gerührt : sein Mörtel schrie.

An einem Sonntag nach der Arbeit fuhr

Er, LENIN, auf die Hasenjagd, gelenkt

Von seinem Fahrer, sonstige Begleitung :

Keine. Das war sein Urlaub. In den Wald

Ging er allein. Nämlich der Fahrer mußte

Beim Auto bleiben, das war unersetzlich

Lenin traf einen Bauern, der den Wald

Nach Pilzen abging. Seine Jagd fiel aus.

Der Alte schimpfte auf die Sowietmacht

Im Dorf, Oben und Unten immer noch

Viel Reden, wenig Mehl. Die Pilze auch knapp.

Lachte, als Lenin die Beschwerden aufschrieb

Das Dorf , Namen und Fehler der Genossen.

Er hatte sich auch schon beschwert. Nicht zweimal.

Wer sind wir. Wenn du Lenin wärst zum Beispiel

Und Lenin wär ein Mann wie du der zuhört

Man könnte glauben das es anders wird

Aber du bist nicht Lenin und so bleibt es.

NAPOLEON PAR EXEMPLE se mit à pleurer

A Wagram quand sa garde en retraite

Passa sur le corps de ses propres blessés

Et les blessés criaient VIVE L’EMPEREUR.

Le monument fut ému : le mortier criait.

Un beau dimanche, après le travail, il partit,

Lui, LÉNINE, pour la chasse au lièvre conduit

Par son chauffeur. C’était son congé. Il entra

Tout seul dans la forêt. Car le chauffeur

Devait rester avec l’auto. Indispensable.

Lénine rencontra un paysan, qui cherchait

Des champignons dans la forêt. Il laissa tomber la chasse.

Le vieux pestait contre le pouvoir soviétique.

Au village, plus haut, plus bas, toujours beaucoup

De discours, pas de farine. Pas lourd de champignons non plus.

Il rit quand Lénine nota ses plaintes, le nom du village,

Celui des camarades, et leurs erreurs.

Lui aussi s’était déjà plaint. Pas deux fois.

Qui sommes nous. Si tu étais Lénine par exemple,

Si Lénine était un homme comme toi, qui écoute ce qu’on lui dit

On pourrait croire que les choses iraient autrement

Mais tu n’es pas Lénine et tout reste comme avant.

Traduction Jean-Louis Backes

in Heiner Müller Poèmes 1949-1995 Christian Bourgois Editeur 1996

Le texte a été probablement écrit vers le milieu des années 1960. Il est d’abord paru comme partie d’un ensemble, une tentative de réaliser, à la demande du compositeur Paul Dessau, un livret d’opéra à partir d’un fragment laissé par Brecht intitulé Les voyages du Dieu bonheur. Le projet a échoué. Müller s’est expliqué sur les problèmes qu’il avait rencontré notamment avec la parabole brechtienne qui ne lui permettait plus de décrire la réalité du monde, telle qu’il la percevait. Il n’y avait plus d’ange de l’histoire. Il en reste néanmoins cependant une pièce fragmentée intitulée Le dieu Bonheur qu’on peut trouver dans Germania Mort à Berlin et autres textes (Editions de Minuit). Certains textes du Dieu Bonheur ont été publiés séparément et font partie des poésies de Heiner Müller. Ainsi du texte ci-dessus, avec une variante comme on le verra plus loin. Il est donc intéressant d’en préciser l’origine : Le dieu Bonheur est un ballon (de baudruche?) qui parcourt un monde de désolation auquel il ne comprend rien. Il est imperméable à la réalité. Après plusieurs tentatives infructueuses pour entrer en contact avec elle, il endosse différents rôles, celui de chanteur, de provocateur, d’activiste puis d’homme d’État. Celui de NAPOLÉON, PAR EXEMPLE, puis de LÉNINE, deux figures qui hantent l’Europe.

La locution par exemple, que l’on retrouve dans ce poème-ci par deux fois, mais que l’on rencontre aussi ailleurs Ajax, par exemple, me semble signaler que nous sommes dans une construction métaphorique qui s’élabore à partir d’un personnage dans une situation elle même historique. On peut la reprendre comme situation explicative, adaptable à d’autres phénomènes. Müller n’écrit pas un livre d’histoire, il façonne un parangon pour ses contemporains et au-delà pour ses futurs lecteurs

Il y a Napoléon, connu et reconnu comme tel, l’empereur, il y a Lénine incognito. Qui n’est pas connu, pas reconnu et ne se fait pas connaître, la différence entre les deux n’est pas péjorative pour l’un et/ou élogieuse pour l’autre, leurs places dans l’histoire de la littérature sont différentes. Ils ne sont pas dans une opposition mais dans une succession. Pour Stendhal déjà, l’histoire ne s’écrivait plus à travers ses protagonistes. Dans la Chartreuse de Parme, Fabrice del Dongo ne reconnaît plus son ’empereur lors de son passage.

Ici, Napoléon, déjà monument, est reconnu comme tel et verse des larmes narcissiques ou convulsives quand les blessés sur le champ de bataille de Wagram, que sa garde piétine, crient VIVE L’EMPEREUR alors que leur sang sert de matériau pour la confection de sa statue. Wagram fut une des plus sanglantes batailles des guerres napoléoniennes et se pose la question du pourquoi applaudit-on le principal responsable de ses souffrances.

Il y a Lénine, le héros de la Révolution d’octobre, en quelque sorte en civil et incognito, qui veut profiter d’un dimanche bucolique pour tirer un lièvre et qui rencontre un de ses compatriotes, un paysan parti à la cueillette de champignons. Le bolchevique est présenté comme enfermé dans un protocole. Je ne sait pas si Lénine était chasseur ou s’il s’agit d’une licence poétique mais Müller pointe un phénomène qui m’a toujours intrigué pour l’avoir constaté : la propension des dirigeants communistes, y compris les français, Georges Marchais en particulier, qui allait volontiers en RDA pour ramener des trophées, à donner libre cours à leurs instincts primitifs de chasseurs. Eux ne risquaient pas de rencontrer un paysan.

Lénine, dans le récit de Müller, abandonne son projet cynégétique afin d’entendre les doléances d’un paysan contre son propre pouvoir. Il n’y avait donc pas accès autrement ? Mais ce qui frappe surtout c’est la manière caractéristique dont Heiner Müller donne un coup de canif dans un récit qui commence de manière presque bucolique et pourrait à la limite devenir banal. Il y incise en effet une bifurcation par ces quelques mots : Pas lourd de champignons non plus. On connaît cette façon de rendre, dans ce cas-ci le pouvoir soviétique, et d’une manière plus générale l’État, responsable de tout ce qui va mal, du mauvais temps ou de la pousse des champignons, ce qui est pour le moins étonnant pour un paysan. Il y a un peu plus loin dans le texte de Müller une seconde de ces incises, éloquente dans sa brièveté : pas deux fois (Nicht zweimal). On ne l’y reprendra pas à exprimer ses plaintes dans les instances du village. L’attente finale de l’homme providentiel fait endosser à Lénine un rôle de Dieu Bonheur.

La version théâtrale contient une autre fin, avec une autre question. S’ajoutent en effet, à la suite du texte ci-dessus, les deux vers suivants :

« Pourquoi Lénine n’a – t – il pas dit au vieux

Dans la forêt près de Moscou qu’il était Lénine ».

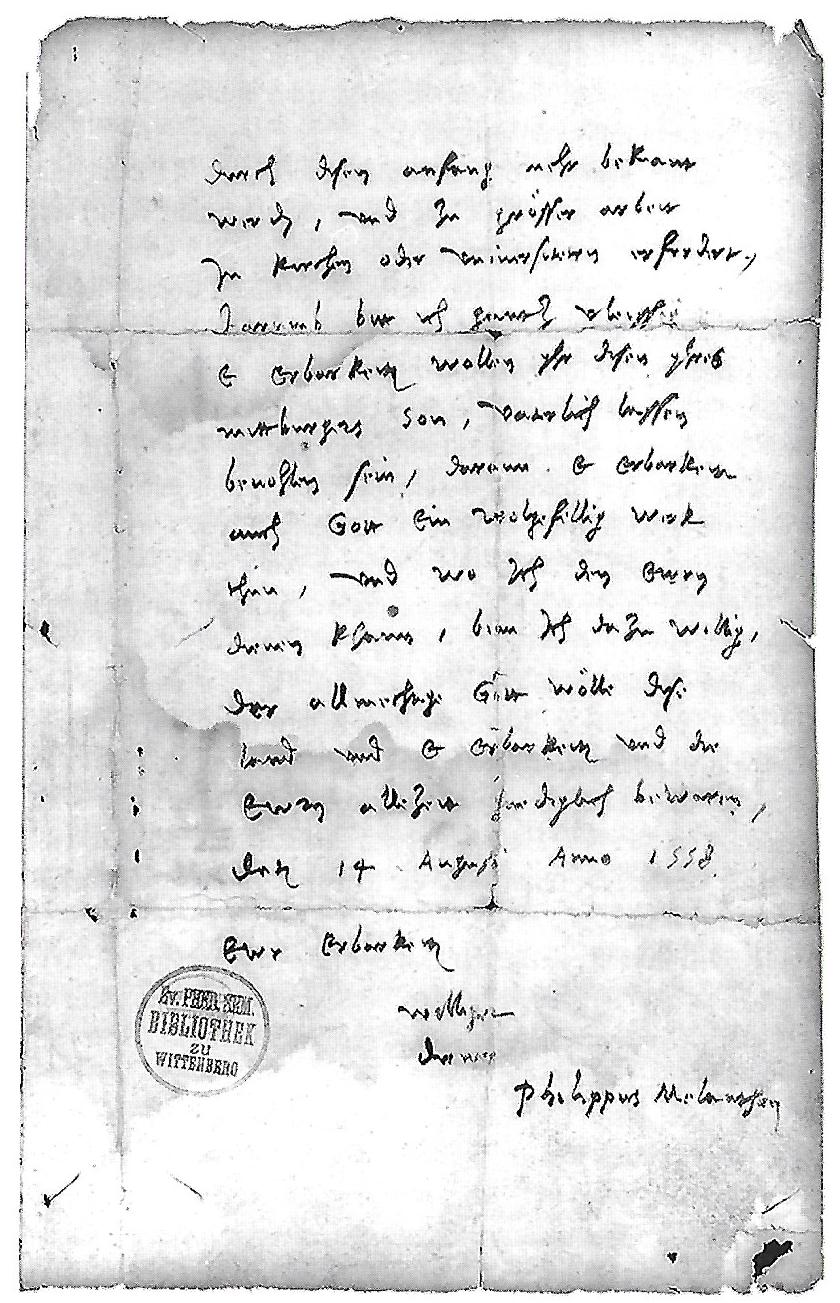

Müller avait commis, à la demande du compositeur Paul Dessau, un texte lénifiant sur Lénine dont il dira plus tard qu’il en avait encore les cheveux qui se dressaient sur sa tête. Le Chant de Lénine n’est pas sans rappeler eine Feste Burg ist unser Gott : Notre Dieu est une forteresse, le cantique de Luther ou Dieu est une épée et une bonne armure. Chez Müller c’est l’Armée rouge, une épée, un bouclier qui protège notre pouvoir.

En voici la fin :

Toujours devant nous sa voix

La parole vivante de Lénine

Son travail nous le poursuivons

Ici et maintenant

Le monde était vieux, le temps était long

Depuis Lénine à notre pas ils vont

Au pas de la Révolution

C’est tout simplement un mauvais texte, dira-t-il plus tard. Ce chant fut d’ailleurs, significativement, le seul texte de lui jamais publié dans l’organe central du Parti communiste est-allemand. Il ajoutait qu’il était mauvais non seulement parce qu’il reproduisait tous les clichés du Parti mais aussi parce qu’il avait été écrit sans autre motivation que celle de rendre un service au compositeur Paul Dessau. Le Chant de Lénine fait partie des vieux textes qui font l’objet d’une autocritique écrite après la chute du Mur de Berlin.

« AUTOCRITIQUE

Mes éditeurs fouillent dans de vieux textes

Parfois quand je les lis j’ai froid dans le dos J’ai

Écrit cela détenteur de la vérité

Soixante ans avant ma mort présumée

Sur l’écran je vois mes compatriotes

Avec leurs mains et leurs pieds voter contre la vérité

Dont il y a quarante ans j’étais détenteur

Quelle tombe me préservera de ma jeunesse»

(Heiner Müller Télévision traduction J.Jourdheuil et JF Peyret in Heiner Müller Poèmes 1949-1995 Christian Bourgois Editeur 1996 page 97)

Pause

Banc en Forêt Noire.

L’inscription en dialecte alémanique de Forêt Noire :

Chumm hogg e weng ane un rueh di us

Ce que l’on peut traduire par

Viens, assieds-toi un instant et repose-toi