Ludwig Feuerbach. Graphisme : August Weger

Le contexte de répression à l’Université et au-delà, dans l’Allemagne des années 1830, frappait ce que l’on pourrait appeler, au vu d’aujourd’hui, l’hegeliano-gauchisme. Elle visait en effet surtout les jeunes hégéliens mécréants en rupture avec le maître. Renversement « de la tête sur les pieds », comme l’on a pu dire, auquel le philosophe Ludwig Feuerbach a fortement contribué. Ce contexte invitait au rapprochement « spirituel » entre la France et l’Allemagne. Il a conduit Karl Marx et Arnold Ruge à créer, à Paris, en 1934, les éphémères Annales franco-allemandes. En 1832, Ludwig Feuerbach publiait à Zürich ses Thèses pour une réforme de la philosophie. L’une d’entre elles n’est pas passée inaperçue de René Schickele. La voici :

„ Wie die Philosophie, so der Philosoph, und umgekehrt: die Eigenschaften des Philosophen, die subjektiven Bedingungen und Elemente der Philosophie sind auch ihre objektiven. Der wahre, der mit dem Leben, dem Menschen identische Philosoph muß gallo-germanischen Geblütes sein. Erschreckt nicht, ihr keuschen Deutschen, über diese Vermischung! Schon Anno 1716 haben diesen Gedanken die Acta Philosophorum ausgesprochen. »Wenn wir die Deutschen und Franzosen gegeneinanderhalten, so haben zwar dieser ihre ingenia mehr Hurtigkeit, jene aber mehr Solidität, und man könnte füglich sagen, das temperamentum Gallico-germanicum schicke sich am besten zur Philosophie, oder ein Kind, welches einen Franzosen zum Vater und eine Deutsche zur Mutter hat, müßte (caeteris paribus) ein gut ingenium philosophicum bekommen.« Ganz richtig; nur müssen wir die Mutter zur Französin, den Vater zum Deutschen machen. Das Herz – das weibliche Prinzip, der Sinn für das Endliche, der Sitz des Materialismus – ist französisch gesinnt; der Kopf – das männliche Prinzip, der Sitz des Idealismus – deutsch. Das Herz revolutioniert, der Kopf reformiert; der Kopf bringt die Dinge zustande, das Herz in Bewegung. Aber nur wo Bewegung, Wallung, Leidenschaft, Blut, Sinnlichkeit, da ist auch Geist. Nur der Esprit Leibniz, sein sanguinisches, materialistisch-idealistisches Prinzip war es, was zuerst die Deutschen aus ihrem philosophischen Pedantismus und Scholastizismus herausriß“.

(Ludwig Feuerbach : Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie )

« La philosophie est à l’image du philosophe, et inversement : les qualités du philosophe, les conditions et éléments subjectifs de la philosophie sont aussi ses conditions et éléments objectifs. Pour être vrai, ne faire qu’un avec la vie et l’homme, le philosophe doit être de sang gallo-germanique. Que l’idée d’un tel métissage ne vous effraie pas, chastes Allemands! Les Acta Philosophorum de 1716 l’évoquent déjà : ’’À comparer Allemands et Français, les uns ont l’esprit plus vif, les autres plus solide, et l’on pourrait dire à propos que le tempérament gallo-germanique se prête le mieux à la philosophie ou bien qu’un enfant ayant pour père un Français et une Allemande pour mère devrait, cæleris paribus1, jouir d’heureuses dispositions philosophiques’’. Tout juste ; il suffit de faire de la mère une Française, et du père un Allemand. Le cœur — le principe féminin, le sens du fini, le siège du matérialisme — est français; la tête — le principe masculin, siège de l’idéalisme -, allemande. Le cœur révolutionne, la tête réforme ; la tête met les choses en ordre, le cœur les met en mouvement. Or, sans le mouvement, l’excitation, la passion, le sang, la sensibilité, point d’esprit. Il fallut attendre L’esprit* de Leibniz et son principe sanguin, à la fois matérialiste et idéaliste, pour que les Allemands fussent arrachés à leur pédanterie philosophique et à leur scolastique. »

1. « Toutes choses étant égales. »

* En français dans le texte

(Ludwig Feuerbach : Thèses provisoires pour une réforme de la philosophie (1842) in Ludwig Feuerbach Pour une réforme de la philosophie Ed. Mille.et.une.nuits 2004. Trad. Yannis Constantinidès pp 54-55)

Ludwig Feuerbach a joué un rôle important dans l’histoire de la philosophie. Il produira un effet « libérateur » sur ses jeunes contemporains, dira Friedrich Engels. Il a posé les bases d’une philosophie matérialiste. Son projet de réforme de la philosophie visait à sortir du fatras spéculatif des abstractions qui étaient pour lui autant de variations de la théologie au profit d’une philosophie de la vie, qui part de la vie telle qu’elle est. Il soulignait le rôle de l’empirie qui permettait à la philosophie de toujours rester jeune. Il fallait « admettre, écrivait-il, que voir est aussi penser et que les instruments des sens sont également les organes de la philosophie ». Pour lui, « le philosophe doit se laisser guider par les sens » et la philosophie commencer par la non-philosophie et les savoirs empiriques.

Le passage cité plus haut est extrait des Thèses provisoire en vue d’une réforme de la philosophie. Il y en a 69. Dans la thèse qui précède celle citée, il souligne la relation entre la tête domaine de la pensée et le cœur qui est celui de l’intuition elle même principe de la vie.

« C’est donc seulement là où l’existence s’unit à l’essence, l’intuition à la pensée, la passivité à l’activité, le principe antiscolastique et sanguin du sensualisme et du matérialisme français au flegme scolastique de la métaphysique allemande que se trouve la vie et la vérité »

René Schickele sur le pont du Rhin

J’ai découvert l’existence de ce texte alors que je travaillais sur René Schickele. Dans son Journal, il avait noté :

„Ich erinnerte ihn daran, daß der Philosoph Feuerbach der Ansicht war, der wahre, der mit dem Leben, dem Menschen einige Philosoph müsse gallo-germanischen Geblüts sein. Das Herz französisch, der Kopf deutsch. (Nebenbei: das gleiche Lied haben alle elsässischen Dichter, große wie kleine, von jeher gesungen.) Der Kopf reformiere, aber das Herz revolutioniere. Nur wo Bewegung, Leidenschaft, Blut, Sinnlichkeit sei, da sei auch Geist. Dem Esprit Leibnizens allein sei es zu danken, daß er als erster versucht habe, die Deutschen aus ihrem Pedantismus und Scholastizismus herauszuführen … Und derselben Ansicht war — Karl Marx… Als Marx daran dachte, eine neue Zeitschrift ins Leben zu rufen, wollte er sie Deutsch-französische Jahrbücher nennen und sie in Straßburg oder der Schweiz erscheinen lassen. …“.

René Schickele : Tagebücher in Werke in drei Bänden Dritter Band p. 1038.

« Je lui ai rappelé que le philosophe Feuerbach était d’avis que le vrai philosophe, celui qui ne faisait qu’un avec l’homme et la vie devait être de sang gallo-germanique. Le cœur français, la tête allemande. (Soit dit en passant : c’est aussi ce qu’ont chanté tous les poètes alsaciens grands et petits). La tête réforme, le cœur révolutionne. Ce n’est que là où il y a du mouvement, de la passion, du sang, de la sensualité, qu’il y a aussi de l’esprit. Nous sommes redevable à l’esprit leibnitzien qui le premier a tenté de sortir les Allemands de leur pédantisme et de leur scolastique… C’était aussi le point de vue de Marx … Lorsque Marx avait envisagé de créer une nouvelle publication, il voulu l’appeler Annales franco-allemandes et la faire paraître à Strasbourg ou en Suisse…. »

René Schickele (1883-1940), citoyen français und deutscher Dichter (poète allemand). Gallischer Geist (esprit français) et poète allemand est né à Obernai, d’une mère « authentiquement française » et d’un père authentiquement « alaman » Il a incarné l’idéal d’un geistiges Elsässertum, d’une alsacianité de l’esprit. Romancier, essayiste et journaliste, européen et pacifiste angoissé, sein Herz trug die Liebe und Weisheit zweier Völker (Son cœur portait l’amour et la sagesse de deux peuples).

L’extrait cité de son Journal porte la date du 15 juin 1932. L’homme dont il parle n’est pas nommé. Il est dit de lui que cet « encore social-démocrate » avait vanté le nationalisme de stricte observance et affirmé avec assurance que la France et l’Allemagne étaient « par nature » étrangères l’une à l’autre et ennemies pour l’éternité. Le rêve de Schickele avait été de faire de l’Alsace le lieu de rencontre du « coeur français » et de « la tête allemande », comme il disait. Peine perdue. Sans doute, pour toujours.

René Schickele fait référence au projet de Marx qui, avec Arnold Ruge, avait créé les éphémères Annales franco-allemandes. Le 8 mars 1843, Arnold Ruge écrit de Dresden à Karl Marx à Cologne :

« Notre projet est encore très protéiforme. Strasbourg, les Français et les Allemands; quelle bonne chose ! »

L’idée d’installer les Annales franco-allemandes à Strasbourg a bel et bien existé mais on peut déduire de la lettre que c’était encore qu’un projet parmi d’autres. Et en même temps une bonne idée. Elle avait été évoquée par Marx lui-même. Plus loin, dans sa lettre, Ruge écrit :

« Je partage tout à fait votre idée sur Strasbourg et les Français, je suis fortement séduit de participer personnellement à cette entremise d’amitié spirituelle entre les deux nations par un organe commun. Le cas échéant, il devrait pouvoir s’y trouver une firme pour cette entreprise. Mon vieux sang vagabond qui toujours me pousse vers le Sud se met en mouvement dès que j’y pense. »

Bruxelles avait été envisagé également comme lieu de la publication ainsi que la Suisse où vivaient en exil Bakounine et le poète Georg Herwegh. Mais ce dernier y fut déclaré persona non grata à Zürich qu’il dut quitter pour Bâle avant de rejoindre lui-aussi Paris en 1845. Strasbourg, Zürich, on pense à l’exil de Georg Büchner. La quête d‘un lieu avait surtout pour fonction d’échapper à la censure. Le texte cité de Feuerbach paraîtra d’ailleurs à Zürich et non dans les Annales allemandes à Dresde. Eugen Ruge a été un grand organisateur de revues. Il avait fondé les Annales de Halle, puis les Annales allemandes dans lesquelles publiait son ami Ludwig Feuerbach. Ces revues avaient eu maille à partir avec la police non seulement de la pensée mais de la police tout court. Le besoin de revues et de réseau était principalement dû au fait que ces protestanto-gauchistes et autres hegeliano-gauchistes aux yeux du pouvoir prussien étaient privés d’accès à l’université.

Dans les années 1830,

« l’absolutisme tardif traite les professeurs d’université de la même façon que les fonctionnaires ou les valets insubordonnés. Ce qui prenait autrefois la forme d’un lien d’affiliation au sein d’une république scientifique autonome, se transforme en une relation juridique de subordination propre au statut des fonctionnaires ». (Cf Bernd Schlüter : Science et raison d’État. Les universités allemandes durant le Vormärz)

En octobre de la même année 1843, après l’interdiction de la Gazette rhénane, Marx, peu avant de partir pour Paris et s’être marié avec Jenny von Westphalen à Kreuznach, écrit à Feuerbach pour appuyer la demande déjà faite par Arnold Ruge d’une collaboration du philosophe aux Annales franco-allemandes. Marx écrit à Feuerbach :

« Vous êtes l’un des premiers écrivains à vous être exprimé sur la nécessité d’une alliance scientifique franco-allemande. Pour cette raison vous serez sans doute l’un des premiers aussi à soutenir une entreprise qui veut réaliser cette alliance. Il est en effet prévu d’y publier alternativement [promiscue] des travaux allemands et français. Les meilleurs auteurs parisiens ont donné leur accord. N’importe quelle contribution de votre part sera la bienvenue et vous avez sans doute quelque chose de disponible. »

Dans la suite de la lettre, Marx insiste tout particulièrement pour obtenir de Feuerbach quelque chose sur Schelling, le philosophe de la politique prussienne. Feuerbach est aux yeux de Marx un Schelling renversé.

Il n’y aura pas de contribution de Feuerbach dans les deux premiers – et uniques – numéros des Annales franco-allemandes. En fait deux numéros en un. Ils paraîtront à Paris en février 1844. Seule une courte lettre de Feuerbach à Arnold Ruge y sera publiée dans une sélection de lettres établie par Ruge conçue comme une sorte de forum. D’auteur non allemand, il n’y aura qu‘une lettre de Bakounine. A la suite de l’échec des Annales, Marx publiera plus tard, en 1844, de Feuerbach, dans l’hebdomadaire des exilés allemands Vorwärts! , L’Essence de la foi dans l’esprit de Luther.

Cœur et tête font partie tout comme la main, le foie, les organes génitaux d’un même corps, par lequel passe aussi bien le sensible que la pensée. Ils ne sont pas déconnectés l’un de l’autre mais forment entre eux un circuit. Sentir c’est aussi penser du moins en puissance sinon en acte. Et, « toujours, à l’origine d’un concept se tient un affect » (Bernard Stiegler : De la misère symbolique 1 p. 165). Les technologies actuelles reposent la question du corps sensible et font dans un premier temps régresser le sentir et la pensée et sont de ce fait l’objet d’une lutte permanente, individuelle et sociale, car perpétuellement transformés par les techniques et technologies.

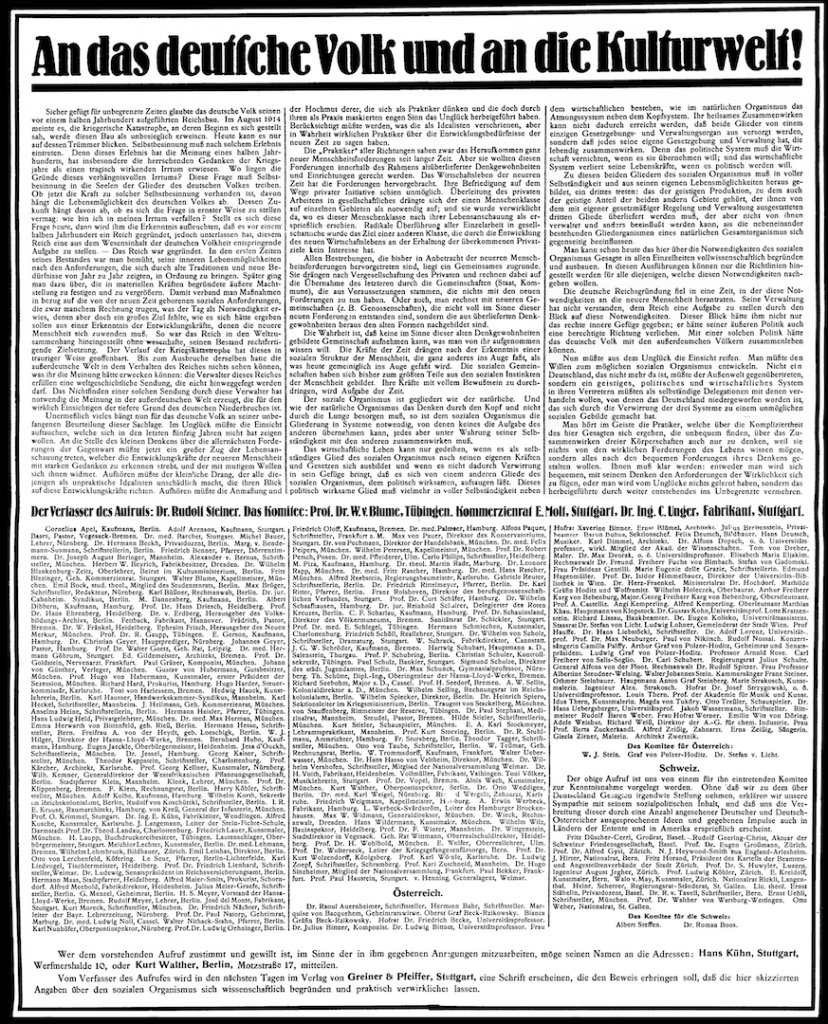

Édition française des Annales franco-allemandes parue en 2020 aux Éditions sociales

Follow

Follow

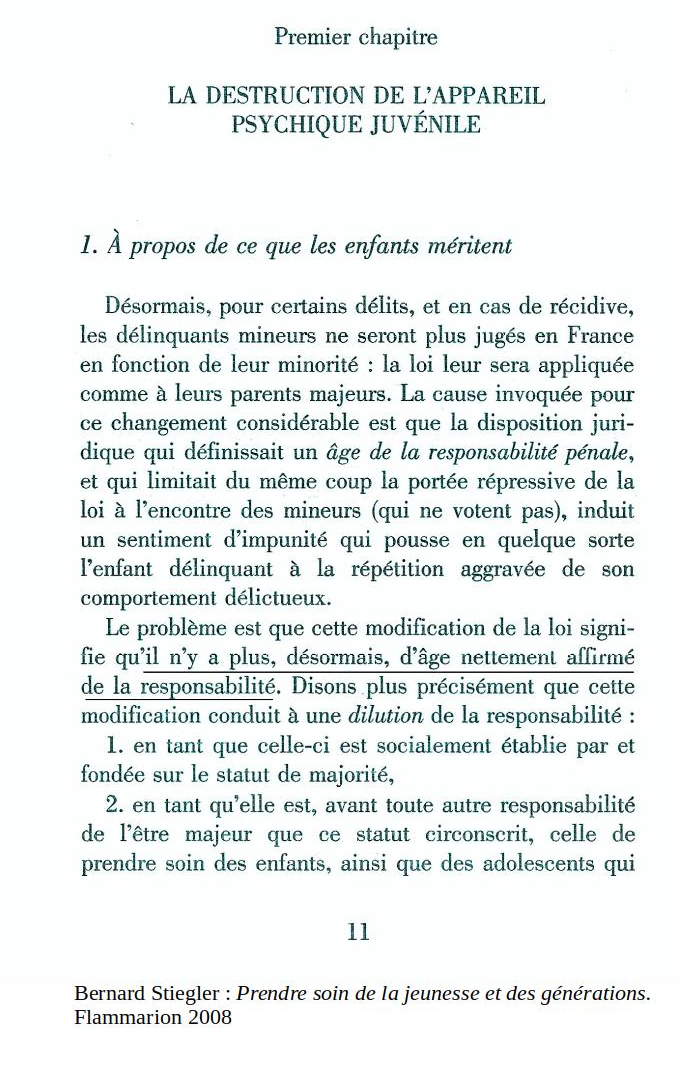

Mais plus profondément que veut dire ce ça ? s’interrogeait B. Stiegler. Il est une dénégation de la responsabilité éducative des adultes à laquelle la chaîne de télévision prétend se substituer. Elle fait des enfants, en une « inversion générationnelle », les prescripteurs des adultes infantilisés de la société de consommation, et signe la « ruine de l’éducation ». Ce ça qui est ridiculisé est ce qui se transmet de générations en générations tant sous forme de

Mais plus profondément que veut dire ce ça ? s’interrogeait B. Stiegler. Il est une dénégation de la responsabilité éducative des adultes à laquelle la chaîne de télévision prétend se substituer. Elle fait des enfants, en une « inversion générationnelle », les prescripteurs des adultes infantilisés de la société de consommation, et signe la « ruine de l’éducation ». Ce ça qui est ridiculisé est ce qui se transmet de générations en générations tant sous forme de

10 ans de SauteRhin : de Fukushima à la pandémie Covid-19

Le 27 mars 2011, il y a dix ans et un jour paraissait le premier article du SauteRhin. 10 ans déjà. Encore ? Ou dix ans, ça suffit ? Je suis parfois tiraillé entre les deux. Mais jamais longtemps. Le jardin du SauteRhin, j‘en ai besoin pour prendre soin de ma santé mentale. 10 ans, combien d’articles ? Quelques 450 et plus. La plupart de moi et parfois des billets invités et des collaborations. Trop peu sans doute. Ces dix années ont été, en quelque sorte, bornées par deux catastrophes, celle de Fukushima d’une part et celle de la pandémie Covid-19. Elles sont comme des témoins de l’extrême fragilité de nos sociétés et de leur tendance à l’oubli.

La première image publiée se voulait un indicateur de direction.

Le dandy du Far West, Poor lonesome cow-boy, s’engage dans la traversée du désert avec pour horizon la Porte de Brandebourg de Berlin. Ce n’est pas un dessin de Morris mais de Achdé qui l’a réalisé pour le quotidien Der Tagespiegel à l’occasion de la présentation à Berlin de l’édition allemande de Lucky Luke contre Pinkerton dont le scénario est dû à Daniel Pennac, Tonino Benacquista.

L’idée de départ du SauteRhin et son nom avait été celle d’une passerelle vers la culture des pays de langue allemande. Le nom avait été inspiré par un roman de Peter Schneider : der Mauerspringer / Le Sauteur de mur. Non que le Rhin soit un mur mais nous sommes loin d’une fluidité idéale. Cela est notamment dû à la faiblesse de l’apprentissage des langues. En Alsace d’où j’écris, en ce moment, on ne sait plus ce que signifie frontière ouverte ou fermée. Officiellement ouverte, elle est pratiquement fermée. En même temps ouverte et fermée. De même que nous sommes, en France, en même temps confinés et pas confinés. En attendant les laisser-passer sanitaires.

Remontons donc à 2011. Pendant la phase préparatoire où il fut question du choix d’un hébergeur, OVH, d’un modèle wordpress, d’une image du SauteRhin, de réflexions sur la mise en page, le contenu, etc …. survint « l’imprévisible » : la catastrophe de Fukushima.

Mars 2021. A propos d’hébergeur, petite frayeur, le 10 mars dernier. Vérification vite faite : le SauteRhin est toujours là, accessible. A Strasbourg, un centre de données d’OVH était parti en fumée. Le lendemain, ma mutuelle-santé m’annonce qu’elle est touchée. Son site est momentanément inaccessible. Frayeur aussi du côté du gouvernement puisque OVH centralise des données liées à la vaccination, y compris les commandes de doses. A l’heure où je termine d’écrire ces lignes, les causes de l’avarie ne sont toujours pas clairement établies. Serait en cause la défectuosité des onduleurs. Encore « un incident que l’on pensait impensable ». Cela ne sonne-t-il pas comme un avertissement ? Qui a dit que le numérique était « immatériel », que les sites web reposaient sur un nuage (cloud) ? Faut-il redonder le SauteRhin ?

Fukushima

Dès le second article, il sera donc question de Fukushima. Et comme il fallait tenir l’idée d’un principe franco-allemand, ce sera donc avec le sociologue Ulrich Beck.

Le tremblement de terre de Kanto de 1923 vu par le caricaturiste Rakuten Kitazawa, qui passe pour le précurseur du manga japonais. Le dessin suggère déjà que la catastrophe n’est plus si naturelle que cela.

« La notion de catastrophe naturelle est fausse. La nature ne connaît pas de catastrophe. Un tsunami ou un tremblement de terre ne deviennent catastrophes qu’à l’horizon de la civilisation humaine » (Ulrich Beck)

Je retiens de ce que j’avais publié à l’époque, quelques citations du sociologue de la Société du risque, Ulrich Beck :

« On ne pourra pas considérer ce qu’il s’est passé au Japon comme un malheur exclusivement et spécifiquement japonais. Certes, on identifiera comme cause le tremblement de terre et la tectonique des plaques. Mais les narrations sécuritaires devront être modifiées. Pour le moment, les questions de sécurité sont appréhendées de manière strictement technique. Les procédures d’agrément sont exclusivement techniques. Nous assistons à l’effondrement d’une telle conception (philosophie) de la sécurité […] ».(Frankfurter Rundschau. 13 mars 2011)

Dans un entretien avec la Süddeutsche Zeitung, il relevait que le point commun à toutes les crises qui semblent suivre le scénario de son livre (le tsunami en Indonésie, Katrina à la Nouvelle Orléans mais aussi la crise financière) est qu’elles passaient pour improbable et qu’à chaque fois « le cadre institutionnel et cognitif a été mis en défaut ». L’idée qu’une prévention des catastrophes à venir puisse reposer sur la perception de celles qui ont déjà eu lieu ne tient plus puisque nous savons désormais que l’impossible est possible. L’inimaginable est ce que la technique exclut comme possible. Or, il faut désormais « prendre en compte l’impensable » expliquait le sociologue. Il poursuivait :

« L’une des questions essentielles des débats à venir sera de savoir comment intégrer le non calculable, l’improbable dans les procédures d’agrément [de certification]».

Il posait aussi la question de la chaîne d’irresponsabilité mise en place à l’échelle globale.

« Quand on pose la question de savoir à qui la faute, on constate immédiatement l’existence d’une sorte d’irresponsabilité organisée. Tout le monde se renvoie la balle. Les techniciens disent n’avoir commis aucune erreur et de s’être tenus à un certain nombre de pronostics. Les hommes politiques disent s’être fiés aux techniciens. Et les responsables des pronostics rejettent la faute sur les techniciens et les hommes politiques. »

Ce système d’irresponsabilité généralisée complète la croyance fausse qu’il suffit d’examiner techniquement la sûreté de chaque élément pris séparément sans prendre en compte celle de l’ensemble des dispositifs qui pourtant ne s’en déduit pas.

Mécréance et discrédit

J’avais retrouvé Ulrich Beck et pu le saluer brièvement à la fin de l’année 2011 aux Entretiens du nouveau monde industriel auxquels nous avaient invités Bernard Stiegler sur le thème Confiance, croyance, crédit dans les mondes industriels. Je n’en avais pas parlé alors et le complète aujourd’hui. En introduction à ces journées, B. Stiegler avait, en en définissant les enjeux, notamment déclaré, en s’appuyant sur le sentiment de fêlure dans la confiance au progrès perçu par Freud dès 1929 :

« Il y a une crise de foi et de confiance qui a été engendré par le fait que le modèle industriel qui est apparu il y a un siècle a atteint ses limites. Il a épuisé les ressources naturelles et les grands équilibres de la biosphère tout en détruisant l’attention, l’économie libidinale, les processus d’idéalisation, de sublimation et d’investissement dans les objets de désir en général (amants, époux, familles, savoirs, entreprises, dieux), ce qui a installé une situation de non-croyance, ce que j’ai appelé une mécréance, dont il a résulté un discrédit.

Or, dans le même temps que le consumérisme s’écroule, un nouveau monde industriel est en train d’apparaître, qui nécessite de nouveaux types d’investissements qui n’ont pas de rentabilité à court terme et par rapport auxquels l’ancien monde résiste : cet ancien modèle est celui qui a produit Fukushima avec Tepco, c’est aussi le modèle de Servier, c’est le modèle de Goldman Sachs qui a tué la Grèce moderne, c’est le modèle de pseudo-systèmes de ’’crédit’’et d’ ’’investissement’’ qui sont devenus des systèmes de spéculation sur la dette, c’est à dire de destruction de l’investissement »

(Bernard Stiegler : Inquiétude, défiance, discrédit à l’aube d’un nouveau monde industriel in Croyance, confiance, crédit dans les mondes industriels. Sous la direction de Bernard Stiegler. FYP Editions 2012. P. 15)

Ulrich Beck était intervenu sur le thème de « la société du risque mondialisé » dont il définissait quatre critères : la dé-localisation, c’est à dire l’impossibilité de circonscrire localement les catastrophes, l’incalculabilité c’est à dire l’incertitude structurelle des risques engendrés par les connaissances scientifiques, l’incompensabilité, c’est à dire l’effondrement d’une logique qui rendait les accidents tolérables parce que compensables, l’inconnaissabilité : « nous ne savons pas ce qui dans notre savoir nous fait défaut ». Les savoirs sont aujourd’hui vermoulus en raison de leur perte de finalités supérieures. Par le devenir techno-sciences des sciences, les savoirs sont absorbés par les machines qui les prolétarisent. La technicisation de la science lui a fait perdre de vue ses finalités. Elles sont orientées sur les usages et leur calculabilité et non sur les savoirs qui relèvent de l’incalculable.

Aux mêmes Entretiens du nouveau monde industriel, en 2011, j’avais pu aussi entendre le philosophe japonais Hidetaka Ishida sur le thème Catastrophe et médias. Il avait noté la « coïncidence » entre la catastrophe, la fin de la télévision analogique et l’apparition des réseaux sociaux pour suppléer à la perte de crédibilité de la télévision et la perte de confiance dans le gouvernement pour ne rien dire de l’industrie nucléaire, comme si tout cela scellait la fin d’une époque.

« Faire expérience d’une catastrophe, c’est peut-être cela. On ne se sent plus situé sur le même sol du monde. Tout d’un coup, on est déjà passé de l’autre côté d’un pli du monde. L’événement serait ce pli du temps. Personne en effet n’aurait imaginé que dans le monde d’aujourd’hui nous eussions en une journée quelque 20 milles morts et disparus tout d’un coup ; personne n’aurait cru que les villes fussent si vulnérables et les habitants de la terre si démunis et désemparés devant les menaces nucléaires. Les images des maisons blanches et voitures également blanches emportées par les tsunamis ont scellé la fin d’une époque.

Le sol de confiance a été emporté par les tsunamis d’information, le Moi/Nous télévisuel profondément ébranlé. Est-ce une pure coïncidence que ce désastre ait eu lieu en cet an 2011, année de la fin de la télévision analogique ? Tout se passe comme si cet événement scellait la fin de la TV et par là, bel et bien la fin de l’ère de l’Après-Guerre ».

(Hidetaka Ishida : Catastrophe et media in Croyance, confiance, crédit dans les mondes industriels. Sous la direction de Bernard Stiegler. FYP Editions 2012. Pp. 127 à150)

Deux médias ont fait leur apparition, l’un, ancestral, le ihai, tablette religieuse liée au culte des ancêtres et le ketai, téléphone portable pour avoir ou donner des nouvelles de et à ses proches. Hidetaka Ishida ajoutait :

« Telles sont les deux couches de communication et de mémoire qui sont intervenues en ce temps de détresse. Ceci témoigne de la socialité des réseaux et des liens sociaux que nouent en profondeur une population et des communautés dans une situation d’urgence. On a découvert bien après coup que l’emplacement des jinja (sanctuaires shinto) et les toponymes témoignaient du souvenir millénaire des tsunamis et des inondations.

Les sanctuaires shinto se placent souvent sur les lignes de démarcation qui ont séparé les eaux et la terre lors des inondations. Ainsi l’étymologie de leurs noms, tel le Namiwake (étymologiquement « sanctuaire séparant eaux et terre ») ou le Tsunomitu (étymologiquement « vagues envahissantes ») portent et véhiculent les mémoires orales des tsunamis passés. Ce sont ces mémoires inscrites à même le sol comme noms de lieux qui resurgissent avec la catastrophe. La Terre, secondée par la tradition orale, s’avère être ainsi le premier medium d’inscription »

(Hidetaka Ishida :oc)

Failles

Faille est un mot issu de l’ancien français faillir qui signifie littéralement « manquer ». C’est un terme utilisé par les mineurs du Nord-Est de la France lorsqu’ils ne trouvaient plus le filon ou la couche qu’ils exploitaient. Ils disaient alors que cette couche avait « failli », c’est-à-dire qu’elle manquait car elle avait été décalée par une discontinuité. (Wikipedia). La faille est ce qui manque, qui fait défaut. Avec Fukushima nous avons eu affaire non seulement avec une faille tectonique à l’origine du tsunami qui a produit la catastrophe nucléaire mais aussi à une faille de mémoire et une faille des savoirs, du calculable.

La catastrophe de Fukushima n’est pas terminée. En matière de nucléaire, il n’y a jamais de fin. La preuve dans mon jardin.

Du césium-137 dans mon jardin

En février dernier (2021), j’ai découvert dans mon jardin et sur ma voiture des traces de sable du Sahara. Il arrive que les conditions météorologiques nous en amène. Rien d’inhabituel à cela, n’était une fréquence et une amplitude accrues. A cela s’ajoute que cette fois des mesures de radioactivité ont été faites par l’Acro (Association pour le contrôle de la radioactivité de l’ouest). Qui a procédé, dans le Jura, à un prélèvement sur toute la surface d’une voiture à l’aide de multiples frottis. Ces frottis ont été transférés au laboratoire de l’ACRO (un laboratoire accrédité par l’Autorité de sûreté nucléaire) pour une analyse de radioactivité artificielle par spectrométrie gamma (sur un détecteur GeHP).

« Le résultat de l’analyse est sans appel. Du césium-137 est clairement identifié. Il s’agit d’un radioélément artificiel qui n’est donc pas présent naturellement dans le sable et qui est un produit issu de la fission nucléaire mise en jeu lors d’une explosion nucléaire.

Considérant des dépôts homogènes sur une large zone, sur la base de ce résultat d’analyse, l’ACRO estime qu’il est retombé 80 000 Bq au km2 de césium-137.

L’épisode du 6 février constitue une pollution certes très faible mais qui s’ajoutera aux dépôts précédents (essais nucléaires des années 60 et Tchernobyl). Cette pollution radioactive – encore observable à de longues distances 60 ans après les tirs nucléaires – nous rappelle cette situation de contamination radioactive pérenne dans le Sahara dont la France porte la responsabilité »,

précise l’association dans son communiqué.

Selon le journal Le Monde, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a confirmé jeudi 4 mars « que l’épisode de sable saharien qui a touché la France en février s’était traduit par des niveaux de césium jusqu’à 11 fois supérieurs aux moyennes de février 2019 et 2020 sur certaines de ses stations de mesures ». Je reviendrai plus loin sur les pollutions aux particules fines, les effets sur la santé et les liens possibles avec la pandémie.

10 ans pour fermer la Centrale nucléaire de Fessenheim

Alors que l’Allemagne avait rapidement pris la décision de sortie du nucléaire qui devrait être effective l’année prochaine, certes au prix des centrales à charbon, il aura fallu dix ans d’atermoiements et de foutage de gueule pour que la vieille centrale de Fessenheim, bâtie sur une faille sismique en contrebas du niveau du Rhin et ayant atteint la limite d’âge, soit enfin fermée. La vie des autres installations est prolongée par des mesures de renforcement de la sécurité de leurs réacteurs. Elles devraient être effectives d’ici 2035. Enfin peut-être : on sait ce qu’il en est des promesses d’EDF dans ce domaine.

En « feuilletant », si l’on peut dire avec une souris, cette première année du SauteRhin, j’ai parlé du Rhin, rédigé une série sur le Mur de Berlin, fait la découverte d’Anselm Kiefer au musée Würth d’Erstein, parlé du fétichisme automobile (Musée Tinguely + Car Culture à Karlsruhe). Etc. Je ne vais pas en faire le tour. A l’époque, je traitais encore un peu et pour quelque temps encore l’actualité allemande avec notamment le mouvement Occupy.

Au fil des différentes chroniques – tiens, voilà un mot qui me revient pour l’occasion – publiées, je me suis inspiré de différentes formes. Dans celle consacrée à L’essai comme forme de Theodor Adorno, j’avais noté que l’essai est la forme critique par excellence. Et critiquer, c’est expérimenter. L’essai est la forme de cette expérimentation, de cette pensée. L’essai est une façon de penser librement un objet librement choisi. Une pensée imaginative, de désobéissance aux catégorisations, voilà qui me convient assez bien pour mon blog. Il y a aussi la tradition des histoires d’almanach, celle de la collecte d’histoires préexistantes retravaillées pour être transmises. Ces histoires n’imposent pas une lecture continue. On y puise au gré de son envie ou de ce qui accroche le lecteur. En ce sens on n’a jamais fini de les lire. N’est-ce pas aussi un peu ce qui se passe avec nos blogs ? J’aime beaucoup aussi l’idée de reportage dans les livres. Je l’emprunte à Mona Cholet qui se qualifie d’enquêteuse dans les livres.

Je ne vais pas faire l’article de toutes les chroniques. Je laisse le soin à ceux qui le souhaitent d’aller y faire un tour. J’y reviendrai peut-être. J’ai la vague idée de procéder à des regroupements de textes si je trouve une forme éditoriale adéquate. Je saute à l’année 2020 et je passe de Fukushima à la pandémie Covid-19.

En novembre dernier 2020, ayant été « cas contact », j’avais été testé « positif ». Mais j’ignore ce que cela veut dire exactement. Ayant été radicalement asymptomatique, autant dire en pleine forme, compte tenu des circonstances, bien entendu, j’avais demandé une confirmation du test, ce que le laboratoire avait refusé. Après une semaine d’isolement, le nouvel examen avait été … négatif.

Le sens des mots

Je me suis rapidement, après le déclenchement de la pandémie Covid-19 intéressé aux sens de certains mots. Commençons par l’un de ceux que je n’ai pas traité et qui continue à prêter à confusion, notamment entre un virus et la maladie qu’il provoque chez un certain nombre de personnes parmi lesquelles il faut déplorer un trop grand nombre de décès.

Pandémie

Selon l’OMS, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie. On le fait dès lors qu’elle touche plusieurs pays et continents. On parle donc de LA pandémie Covid 19 comme d’une maladie émergente à coronavirus. Le virus en question se nomme LE SARS-CoV-2. Selon la bien nommée Banque de dépannage linguistique du Québec, il existe une règle linguistique selon laquelle, « sauf exception, le déterminant qui précède un sigle prend le genre et le nombre du premier mot qui compose ce sigle ». En vertu de cette règle, COVID-19 est de genre féminin, car dans la forme longue du terme français, maladie à coronavirus 2019, le mot de base est maladie. De même le virus se nomme LE SARS-COV-2 puisqu’il s’agit de l’ acronyme anglais de severe acute respiratory syndrome coronavirus. LE coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère. Que le langage courant se soit affranchi de cette règle ne justifie pas que l’on s’en affranchisse de même.

J’ai appris récemment qu’il faudrait plutôt parler de syndémie que de pandémie. Une syndémie caractérise un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par leur synergie, aggravent les conséquences de ces maladies sur une population. Le terme a été développé par l’anthropologue Merrill Singer dans les années 1990. Il est souvent utilisé dans la littérature médicale autour des affections liées au VIH ou à la toxicomanie.

« La Covid-19 n’est pas une pandémie », affirmait, il y a peu, Richard Horton, rédacteur en chef de la revue médicale, The Lancet. Certes, sa propagation est devenue un problème mondial (du grec pan-, « tout »). Mais le virus a également profité de la corrélation avec de nombreux autres facteurs pathologiques minant la santé humaine de manière structurelle : obésité, diabète, tabagisme, cancer, etc. La Covid-19 ne peut être pensée indépendamment de ces problèmes de fond : « c’est une syndémie » – du grec syn-, « avec » (Source). On peut ajouter comme co-facteurs, le lien entre la pandémie et la perte de biodivesité, l’état de nos hôpitaux, l’état de la recherche scientifique, etc.

Guerre, confinement, distanciation sociale

J’avais commencé par évoquer les

« Alliés de guerre » en mode préservatif

(Publié le 22 mars 2020)

« Portrait eines cholera präservativ Mannes aus Saphirs Zeitschrift: der deutsche Horizont » (koloriert) Staatsarchiv Freiburg A 66/1. Portrait d’un homme qui se préserve du choléra. (Source).

Devant des recommandations contradictoires, et à défaut de savoir les discerner, il y a deux options : soit les ignorer toutes, soit les adopter toutes. C’est cette dernière possibilité qui a inspiré l’auteur autrichien Moritz Gottlieb Saphir (1795-1858) pour son journal satirique paraissant à Munich „Der deutsche Horizont“. Ce qui frappe bien sûr dans cette caricature est qu’elles sont celles de préservatifs ambulants, il est question de corps en « déplacement » alors que nous vivons aujourd’hui une situation inverse de confinement. Drôle de mot d’ailleurs mais celui de guerre est pire encore.

Confinement évoque la cellule du même nom dans les prisons ou l’enceinte dans les centrales nucléaires. Et l’interdiction faite à un malade de quitter la chambre. On confine donc les prisonniers récalcitrants, les produits radioactifs, les malades contagieux. Aujourd’hui, le confinement concerne des personnes non malades, en bonne santé mais potentiellement et même a-symptomatiquement contaminantes. Ce renversement est inédit. Être en résidence surveillée était donc le sort de ceux qui avaient été désignés comme des « alliés de guerre » selon l’expression du Ministre de l’intérieur d’alors. En allemand, on se sert du mot anglais lockdown après avoir utilisé celui de Ausgangsperre qui signifie littéralement interdiction de sortie. Pour Pâques, le gouvernement et les Laenders allemands ont tenté de traduire, après quinze heures de discussion, confinement en Ruhepause, pause. Repos obligatoire pour tous du Jeudi saint au Lundi de Pâques. Le repos de Pâques aurait signifié instituer un jour chômé le jeudi et la fermeture des magasins le samedi. Une journée plus tard, la Chancelière opérait un rétropédalage radical, pour la raison principale que ce n’était pas faisable techniquement c’est à dire juridiquement. Au moins, assumait-elle la responsabilité de cette « erreur ». Ce qui vu de France où l’on ne s’embarrasse pas de ces formalités apparaît remarquable. Dans les deux pays, cela révèle cependant l’absence de pensée un temps soit peu claire sur ce qu’il se passe réellement. En France, il aura fallu un an pour que pointe l’idée d’une réponse « régionale, adaptée et ciblée » à la crise sanitaire. Mais toutefois toujours selon une stricte verticalité et du haut en bas. Une transformation du fédéralisme allemand semble se profiler. Les deux systèmes ont atteint leurs limites.

Dans un discours à la nation, le président de la République avait utilisé sept fois le mot guerre. Nous serions en guerre ! Mais contre quel ennemi ? Il était temps de se demander : Qu’est -ce donc qu’un virus ? Un ennemi ? J’ai été frappé par le fait qu’il n’existe en français aucun ouvrage accessible décrivant les virus autrement qu’à travers les pathogènes, ce qu’ils sont très loin d’être tous. J’avais fort heureusement découvert un livre en allemand de la virologue Karin Mölling. Elle a été 20 ans chercheuse à l’Institut Max Planck de génétique moléculaire à Berlin avant de devenir professeure et directrice de l’Institut de médecine virologique à l’Hôpital universitaire de Zürich. Au centre de ses travaux : le virus HIV et le développement de nouvelles thérapies contre le sida et le cancer.

Au commencement était le virus

(Publié le 5 avril 2020)

Pour ce qui concerne les virus, le terme de guerre est particulièrement inapproprié. Un virus n’est pas en guerre contre les hôtes dont il a besoin. Il est opportuniste et saisit les occasions qui se présentent à lui quand il vient à manquer de ses hôtes naturels. On pourrait en déduire que cesser de détruire les écosystèmes de leurs hôtes naturels, serait une mesure de prévention des pandémies. Dans la nature, il n’y a ni Bien ni Mal, ni bons ni méchants, il y est question seulement de survie et de reproduction, explique Karin Möling. Elle a publié en 2015, en allemand, un livre étonnant : La suprématie de la vie / Voyage dans l’étonnant monde des virus. En anglais, le titre choisi est particulièrement évocateur de sa thèse : Viruses: More Friends Than Foes (Virus: plus d’amis que d’ennemis). Les virus sont pour le moins présents dès l’origine de la vie. Ils lui sont même tout à fait indispensables. Une infime minorité devient pathogène pour l’essentiel pour des raisons environnementales mais selon des modalités complexes dont l’hypothèse simple d’un saut d’espèce ne rend pas bien compte. On ne sait toujours pas quel est l’origine du virus qui nous soucie et par quels mécanismes de départ il s’est répandu.

Les virus « architectes » de paysages. Les mégavirus des algues marines Emiliania huxleyi, les Coccolitho-virus (du grec κοκκος «pépin», λίθος «pierre») transforment le calcium des algues en carbonate de calcium et forment ces falaises de craie que l’on peut voir sur l’île allemande de Rügen.

Ce qui m’a intéressé, c’est l’idée générale que l’on ne peut pas faire l’équation virus = maladie, voire mort. Or, c’est bien cette idée fausse qui se transmet. Et en termes guerriers. J’ai entendu une « psychanalyste » dire, sans nuance à la radio où tout deviendrait plus clair, qu’aux enfants petits, « on peut expliquer que les virus sont des petites bêtes invisibles, et très malines mais que l’on peut être plus malins qu’elles, leur faire la guerre, et la gagner ». Il parait que c’est une façon ludique d’enseigner…Un phénomène biologique qui relève de la vie ne peut-être assimilé à ce que seuls les humains sont capables de faire : la guerre. Entre temps, mais, comme on le voit l’idée était déjà là, l’État nous a déclaré en guerre. Ce qui nous place en situation infantile. Et j’ai vu passer l’expression pédagogie de guerre. Pauvres enfants.

Depuis, nous sommes passés du en guerre contre au vivre avec le virus. A moins que ce ne soit les deux en même temps. Mais la structure binaire ami/ennemi n’a pas disparue. L’ennemi est toujours le virus et l’ami, le vaccin. Non que je conteste le vaccin mais cette démarche exclusive et binaire se fait au détriment du corps complet du patient. Pourtant, l’on parle bien de co-morbidité. Sans même évoquer ici tous les autres facteurs environnementaux et les effets collatéraux sur la santé physique et mentale de la population.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y a pas de consensus scientifique pour classer les virus dans le monde du vivant contrairement à la bactérie, ce qui peut surprendre au vu de ses capacités de mutations et de recombinaisons mais s’expliquerait par le fait qu’il est entièrement dépendant d’une cellule hôte.

Je ne reprends pas ici dans le détail du livre de Karin Mölling. On pourra se reporter à la chronique que j’y ai consacré. J’avais conclu qu’il s’agissait aussi d’un plaidoyer pour la recherche fondamentale. Et j’avais, pour finir, cité le témoignage de Bruno Canard, chercheur du CNRS spécialiste des Coronavirus, lu au moment du départ de la manifestation #facsetlabosenlutte.

« Je suis Bruno Canard, directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille. Mon équipe travaille sur les virus à ARN (acide ribonucléique), dont font partie les coronavirus. En 2002, notre jeune équipe travaillait sur la dengue, ce qui m’a valu d’être invité à une conférence internationale où il a été question des coronavirus, une grande famille de virus que je ne connaissais pas. C’est à ce moment-là, en 2003, qu’a émergé l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et que l’Union européenne a lancé des grands programmes de recherche pour essayer de ne pas être pris au dépourvu en cas d’émergence. La démarche est très simple : comment anticiper le comportement d’un virus que l’on ne connaît pas ? Eh bien, simplement en étudiant l’ensemble des virus connus pour disposer de connaissances transposables aux nouveaux virus, notamment sur leur mode de réplication. Cette recherche est incertaine, les résultats non planifiables, et elle prend beaucoup de temps, d’énergie, de patience.

C’est une recherche fondamentale patiemment validée, sur des programmes de long terme, qui peuvent éventuellement avoir des débouchés thérapeutiques. Elle est aussi indépendante : c’est le meilleur vaccin contre un scandale Mediator-bis.

[…] Mais, en recherche virale, en Europe comme en France, la tendance est plutôt à mettre le paquet en cas d’épidémie et, ensuite, on oublie. Dès 2006, l’intérêt des politiques pour le SARS-CoV avait disparu ; on ignorait s’il allait revenir. L’Europe s’est désengagée de ces grands projets d’anticipation au nom de la satisfaction du contribuable. Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheur·ses de se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain.

[…] La science ne marche pas dans l’urgence et la réponse immédiate.

Avec mon équipe, nous avons continué à travailler sur les coronavirus, mais avec des financements maigres et dans des conditions de travail que l’on a vu peu à peu se dégrader. Quand il m’arrivait de me plaindre, on m’a souvent rétorqué : Oui, mais vous, les chercheur·ses, ce que vous faites est utile pour la société… Et vous êtes passionnés » […]

On peut lire ici l’intégralité du texte.

Passionnés donc pas besoin d’argent. Résultat : comme le notait récemment Le Monde, Derrière l’Institut Pasteur et Sanofi, c’est tout l’appareil de la recherche française qui a décroché : « Les échecs à développer un vaccin ont mis en lumière une faiblesse en matière de recherche pharmaceutique. Ils ne sont que la face émergée d’un iceberg en perdition ».

Un autre résultat se trouve dans cette expression désemparée du président du Conseil scientifique :

Dans son livre Tempête parfaite, chronique d’une pandémie annoncée (Seuil), qui reprend ses chroniques pendant la pandémie Covid-19, le microbiologiste Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire Microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France, écrit (c’est moi B.U. qui souligne) :

« …R0, seuil épidémique, taux d’attaque, immunité collective, tous ces termes techniques […] ne sont en réalité que des paramètres descriptifs de la dynamique pandémique. Ils sont a posteriori. Ils permettent certes une modélisation mathématique offrant des capacités d’anticipation, mais ils nous informent peu sur les mécanismes sous-tendant cette dynamique, qui est multifactorielle : biologique, certes, mais aussi écologique, climatique, anthropologique, sociologique, éthologique, démographique, économique et sociale. C’est le grand défi qui émerge de cette pandémie : décrypter son génie. […] C’est une science multidisciplinaire qu’il faut refonder pour affronter les défis des pandémies et des désastres écologiques et climatiques qui sont un seul et même combat». (Pp. 152-153)

Une question m’avait taraudé : pourquoi n’ai-je pas le moindre éclat de souvenir de la grippe de Hong-Kong, qui a fait, en France plus de 31 000 morts après mai 1968 ? Avions-nous à ce point la tête ailleurs ? Ou est-ce le coup de massue (et de Massu) gaulliste ? Ou est-ce notre rapport à la mort qui a changé ? Les trois peut-être ? En tous les cas, nous avons une mémoire diluée des épidémies

S’il y a des textes littéraires qui parlent d’épidémies, Sophocle (Oedipe-Roi), Daniel Defoe, Albert Camus, Edgar Poe, Jean Giono, Gabriel Garcia Márquez, Antonin Artaud, Goethe (Le Docteur Faust et la peste, on oublie que le célèbre docteur a d’abord guéri les habitants de la peste), je n’en connais pas qui parlent de virus proprement dit. Je me suis donc intéressé à un texte de théâtre, le tout dernier avant sa mort, de Heiner Müller, intitulé Guerre des virus. Je concluais l’article par la question suivante : N’est-ce pas parce que le virus tombe dans le désert nihiliste dans lequel nous sommes, dans une catastrophe déjà là (Walter Benjamin), qu’il pose de tels problèmes alors qu’en sous-main se préparent de grandes transformations ? J’avais également étudié un poème du même auteur inspiré du Journal de l‘année de la peste de Daniel Defoe et intitulé Cent pas. Il évoquait l’une des expressions émergentes, celle de distanciation sociale que Frédéric Neyrat a appelé un séparatisme de contrôle. J’avais accueilli un billet invité : Histoire, tourisme et épidémie, l’exemple de La Mort à Venise de Thomas Mann. En présentation , je citais :

« Ce n’est pas le virus, c’est l’homme qui fait l’épidémie. Le virus est sédentaire : il n’a aucun moyen de locomotion. Pour se déplacer, il lui faut passer de corps en corps. C’est ce qu’exprime l’étymologie du mot épidémie : le terme est emprunté au latin médical “epidemia”, lui-même issu de la racine grecque “epidemos” – “epi”, qui circule, “demos”, dans le peuple. » (Norbert Gualde, immunologue, cité dans Le Monde 21/05/2020)

La pensée globalisante masque l’hypothèse qu’indépendamment des facilités et vitesses de circulation des porteurs de virus, l’inégalité de répartition de la Covid 19, pourrait être liée à l’existence de territoires déjà malades ou du moins vulnérabilisés par d’autres facteurs par exemple le cocktail mortifère chimie-carbone.

« L’hypothèse d’un lien entre exposition à la pollution atmosphérique et risque Covid-19 a été analysée à partir des données européennes de mortalité associée au Covid-19 – il a été montré combien l’exposition aux NO2 (dioxyde d’azote, polluant principalement lié au trafic routier) pourrait contribuer à expliquer la distribution géographique des décès. Cette étude a notamment révélé que plus de 90% des décès pour Covid survenaient dans des régions où les concentrations maximums en NO2 dépassaient les 50mmol/m2. Or ces territoires soumis à une pression environnementale forte peuvent également être ceux où se concentrent les populations ayant un état de santé moins bon que les territoires où la pression environnementale est moins importante », notait dans Libération (7 juin 2020) un groupe de chercheuses

Cette hypothèse a été relancée à propos de l’épisode saharien cité plus haut.

« Le rôle des concentrations élevées en particules fines dans l’air pourrait être l’un des facteurs déterminants majeurs tant de la transmission que de la gravité du Covid-19. Qu’elles soient d’origine naturelle comme le sable du désert ou anthropiques, les particules fines sont associées à des rebonds épidémiques de maladies respiratoires transmissibles, et notamment de Covid-19. » (Antoine Flahaut cité par Le Monde)

Des zoonoses aux zoomoses

Il est à peu près établi que la pandémie Covid-19 est d’origine zoonotique même si l’on ne sait toujours pas exactement comment les choses se sont passées, la piste pangolin ayant été abandonnée. Encore trop d’auteurs légitiment préoccupés par les questions d’écologie font l’impasse sur les technologies numériques qui pourtant conditionnent les savoirs en les faisant dans un premier temps régresser. Au risque de mal atterrir, victimes de zoomoses.

Naomi Klein écrivait dans son texte qui a été traduit sous le titre : La stratégie [en fait une doctrine] du choc du capitalisme numérique :

« Ce futur qu’on nous vend est un avenir dans lequel nos maisons ne seront plus jamais exclusivement des espaces personnels, mais aussi, grâce à la connectivité numérique à haut débit, nos écoles, nos cabinets médicaux, nos gymnases et… nos prisons. Bien sûr, pour beaucoup d’entre nous, ces mêmes maisons étaient déjà devenues nos lieux de travail et de divertissement avant la pandémie, et la surveillance des détenus « dans la communauté » était déjà en plein essor. Mais dans ce futur qui se construit à la hâte, toutes ces tendances sont prêtes à se radicaliser ».

Et elles se sont radicalisées. Les Gafam ont leur petite idée de l’après-Covid. Lisons ce qu’en disait l’ancien PDG de Google :

« Comment les technologies émergentes déployées dans le cadre de la crise actuelle pourraient-elles nous propulser vers un avenir meilleur ? Des entreprises comme Amazon savent rendre efficaces l’approvisionnement et la distribution. Elles devront à l’avenir fournir des services et des conseils aux responsables gouvernementaux qui ne disposent pas des systèmes informatiques et des compétences nécessaires. Nous devrions développer l’enseignement à distance, qui est expérimenté aujourd’hui comme jamais auparavant. En ligne, il n’y a pas d’exigence de proximité, ce qui permet aux étudiants de recevoir l’enseignement des meilleurs professeurs, quel que soit le secteur géographique où ils résident… L’impératif d’une expérimentation rapide et à grande échelle accélérera également la révolution biotechnologique… Enfin, le pays a besoin depuis longtemps d’une véritable infrastructure numérique… Si nous voulons construire une économie et un système éducatif d’avenir basés sur le “tout à distance”, nous avons besoin d’une population pleinement connectée et d’une infrastructure ultrarapide. Le gouvernement doit investir massivement, peut-être dans le cadre d’un plan de relance, pour convertir l’infrastructure numérique du pays en plateformes basées sur le cloud et relier celles-ci à un réseau 5G. »

(Eric Schmidt, ancien PDG de Google cité par Naomi Klein)

Les nouvelles installations industrielles en Alsace-Moselle, Huawei, le démarrage de la 5G alors que Strasbourg doit devenir le « cœur numérique » de l’Espace Schengen font faire un bond vers la société automatique et d’hypercontrôle. On devrait peut-être y réfléchir à deux fois avant d’affirmer tout de go que toute l’économie a été suspendue non seulement pour les raisons citées mais aussi parce que l’artificialisation des terres agricoles, pour ne parler que de cela, se poursuit à un rythme soutenu.

Quid de nos données de santé ?

C’est une question que je rajoute aujourd’hui. Le gouvernement a profité de l’état d’urgence sanitaire pour accélérer le développement du Health Data Hub (HDH). Il s’agit d’un projet visant à centraliser l’ensemble des données de santé de la population française. Il est prévu qu’il regroupe, entre autres, les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires de biologie médicale, du dossier médical partagé, de la médecine du travail, des EHPAD ou encore les données des programmes de séquençage de l’ADN, transformant les lieux de soin en plateformes de données misant sur des capacités fantasmées de l’Intelligence artificielle (Cf), alors que l’ubérisation de la pratique médicale est en cours. Les « conditions juridiques nécessaires ne semblent pas réunies » pour confier le mégafichier des données de santé françaises « à une entreprise non soumise exclusivement au droit européen », a estimé l’Assurance maladie, désignant ainsi Microsoft, choisi par le gouvernement, sans appel d’offres, comme prestataire. La Cnil avait émis à deux reprises de sévères critiques sur le flou et la porosité du dispositif.

« Placé sous la tutelle du ministère de la santé, le HDH est chargé de centraliser les données pseudo-anonymisées de santé. Premier point contesté : le choix d’en confier l’hébergement à Microsoft. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a souligné de potentiels conflits de législation, en rappelant que Microsoft disposerait des clefs de chiffrement des données. Si cette prestation d’hébergement est soumise au règlement européen sur la protection des données, Microsoft – un acteur mondial dont le siège social est aux Etats-Unis – serait soumis à la législation américaine, avec des risques de transfert des données aux Etats-Unis. Des acteurs de ce domaine critiquent aussi que ce choix ait été opéré en invoquant l’urgence, qu’il paraisse contradictoire avec l’objectif d’une relance de la politique industrielle française et européenne et qu’il s’accompagne d’opacité, les dispositions du contrat n’étant pas publiques ».( Christian Babusiaux, ancien président de l’Institut des données de santé : La politique publique des données de santé est à réinventer)

Autre sujet de controverse : l’entreprise franco-allemande Doctolib par lequel s’organisent les rendez-vous de vaccination et qui a profité du confinement pour augmenter ses prélèvements auprès des médecins utilisant ses services. En juillet dernier, elle s’est fait volé les données de rendez-vous de milliers de patients. Il lui est reproché par un collectif d’associations de patients et de syndicats de médecins de faire appel au géant américain Amazon Web Services pour héberger les données de santé.

Qui parle d’État protecteur ?

Bernard Stiegler

Le 5 août 2020 mourait Bernard Stiegler. Une grosse perte pour moi comme pour beaucoup d’autres. En hommage, je suis remonté virtuellement le Danube en sa compagnie. Il s’est exprimé sur la pandémie :

« La pandémie qui a paralysé le monde en quelques semaines révèle désormais comme une évidence l’extraordinaire et effroyable vulnérabilité de l’actuel “modèle de développement”, et la potentielle multiplication des risques systémiques combinés qui s’y accumulent. Elle prouve que ce modèle est condamné à mort et qu’il nous condamnera à mort avec lui, où que nous soyons dans le monde, si nous ne le changeons pas. » (Bernard Stiegler : Bifurquer L’avertissement p.15)

Copie d’écran d’une scène de l’opéra finlandais Covid fan tutte que je vous présenterai plus loin. Ici, la conférence de presse des experts et de membres du gouvernement

Avec la crise de la pandémie, nous avons là encore, comme pour Fukushima, et d’autres bien entendu, affaire avec une cascade de failles : failles anthropiques dans les écosystèmes, failles dans la mémoire des épidémies, failles dans l’édition scientifique qu’a révélé le Lancegate, failles dans les systèmes de santé, failles dans les savoirs et les processus calculatoires :

« […] l’organisation des sciences contemporaines est problématique, car elle est régie par des processus calculatoires détachés du contenu scientifique.[…]. La science régie par le calcul est donc en difficulté pour prendre soin de ses connaissances, de la société et du monde. Cette difficulté est redoublée par la rapidité des changements technologiques actuels, produisant ce que Stiegler a appelé la disruption : une situation où la société ne parvient plus à domestiquer ses propres productions techniques dont la toxicité devient alors dominante. Dans le cas des sciences, la disruption signifie adopter tour à tour chaque nouvelle technologie en se préoccupant somme toute fort peu de la contribution de son utilisation à la connaissance et à la compréhension des phénomènes, au-delà du simple développement et déploiement de ces technologies.

(Mael Montevil : Science et entropocène Autour de « Qu’appelle-t-on panser? 2 » de Bernard Stiegler)

Je ferme ce tour d’horizon succinct qui met entre parenthèses bien des choses que j’ai publiées dans l’intervalle mais il me semblait intéressant de remettre en mémoire cet encadrement.

Les dimanches du SauteRhin

Le rendez-vous dominical a une histoire. Il n’en a en effet pas toujours été ainsi. Je l’ai d’abord introduit pour ralentir le rythme de publication qui me semblait trop précipité. Il est né de la nécessité de ne pas réagir à l’impulsion et de prendre du temps. A l’époque, j’annonçais les nouveautés de la façon suivante : Bon dimanche avec du nouveau dans le jardin du Sauterhin. Cette idée de jardin m’était venue d’Alexander Kluge. Devant le déluge d’images, de mots, qui nous submergent, nous oppressent, nous ôtent les mots de la bouche, devant les tsunamis de données numériques, A. Kluge avait proposé de construire des jardins qu’il appelle parfois aussi des ports ou des stations relais. Le jardin, à la fois horizontal et vertical (on peut creuser), convient mieux aussi parce qu’après tout on est dès l’origine dans la culture.

Cultiver son jardin c’est prendre un peu de temps et c’est cultiver l’estime de soi. Disons simplement pour faire court que c’est un moyen pour faire face aux chocs qui nous assaillent. L’existence de nouvelles technologies éditoriales a été un vrai bonheur pour moi. Il tient dans la nécessité de finaliser un travail pour le partager, l’adresser à quelqu’un même si je ne sais pas qui le recevra. Je m’efforce de partager de l’ouvert au sens où je tente de permettre au lecteur, qui veut bien en prendre le temps, d’écrire finalement lui-même le SauteRhin. C’est aussi, outre que je n’aime pas paraphraser les auteur.e.s surtout quand ils ou elles s’expriment mieux que moi et de manière plus concise, la fonction des citations comme façon d’ouvrir et comme accès direct aux sources. Et aux sources allemandes, bilingues, autant que faire se peut.

Le SauteRhin continuera. Peut-être à nouveau en changeant un peu de rythme. J’ai de plus en plus envie de prendre encore plus de temps pour approfondir mes sujets. Je remercie celles et ceux qui ont participé en apportant leurs contributions et souhaiterais non seulement qu’elles et ils continuent mais soient plus nombreux encore.

Covid fan tutte

Pour les dix ans du SauteRhin, je vous invite à l’opéra

Sur scène, les chanteurs répètent la Walkyrie de Wagner lorsqu’ils sont soudainement interrompus. La direction ayant été licenciée et la nouvelle d’un virus mondial se répandant rapidement, les Wagnériens sont soudainement invités à interpréter une satire moderne de la situation. Covid fan tutte revisite de manière satirique l’opéra classique de Mozart en adaptant son scénario pour refléter l’expérience de la Finlande pendant la crise du coronavirus. Avec la soprano Karita Mattila et dirigée par Esa-Pekka Salonen, la production suit avec légèreté la vie quotidienne des Finlandais, ponctuée par les conférences de presse du gouvernement et des experts. Le livret est de Minna Lindgren; la musique est (presque) à 100 % de Mozart.